-

-

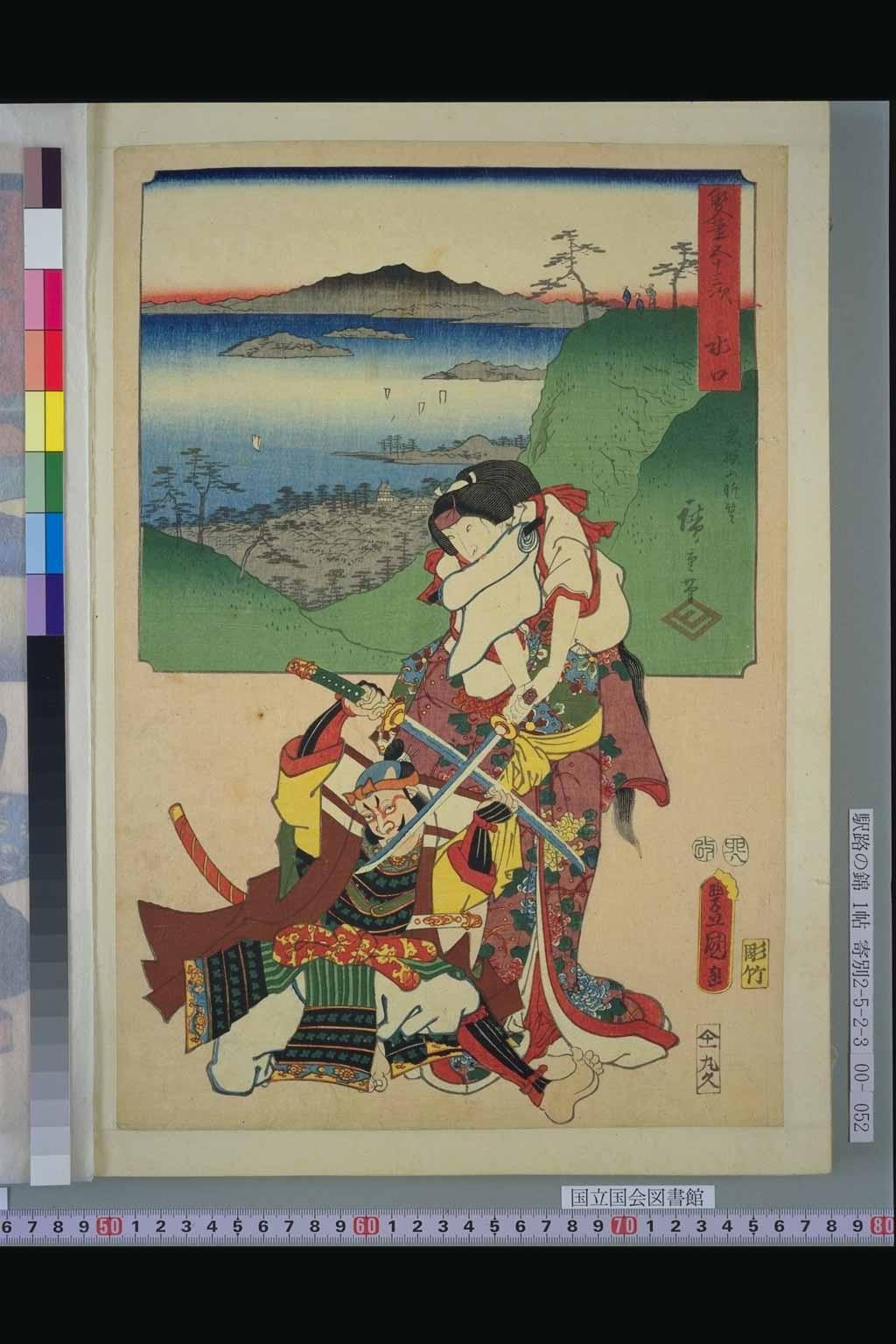

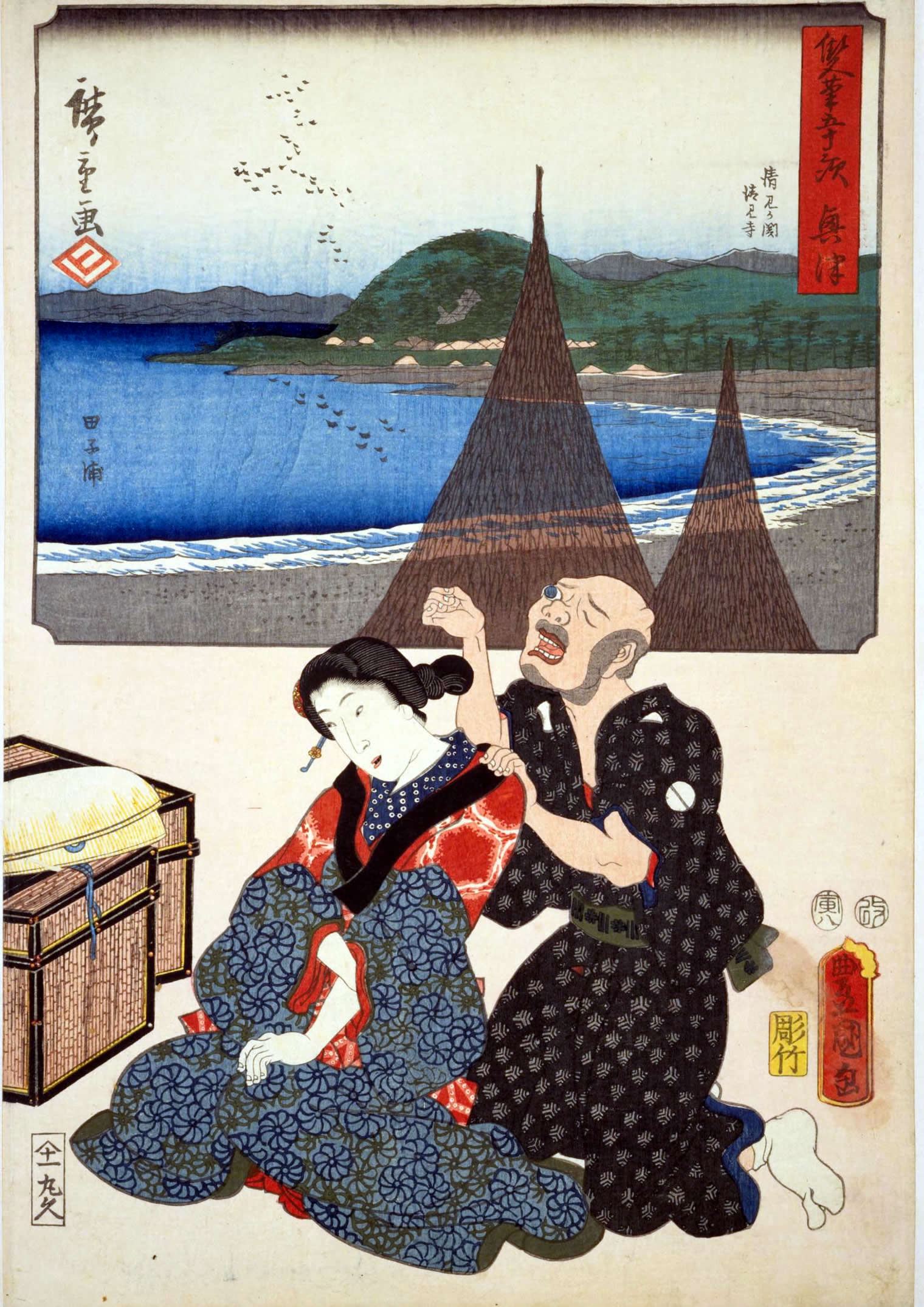

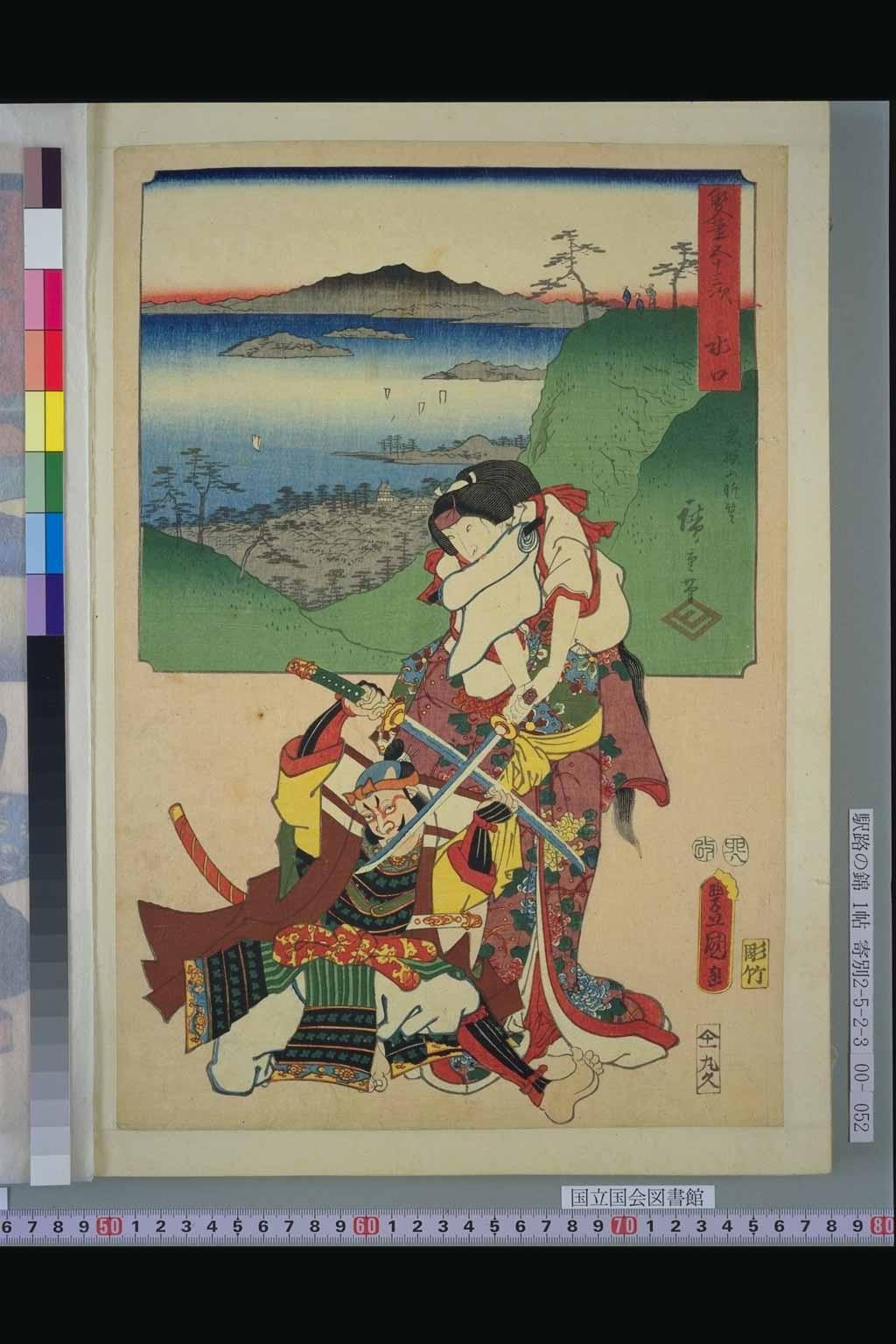

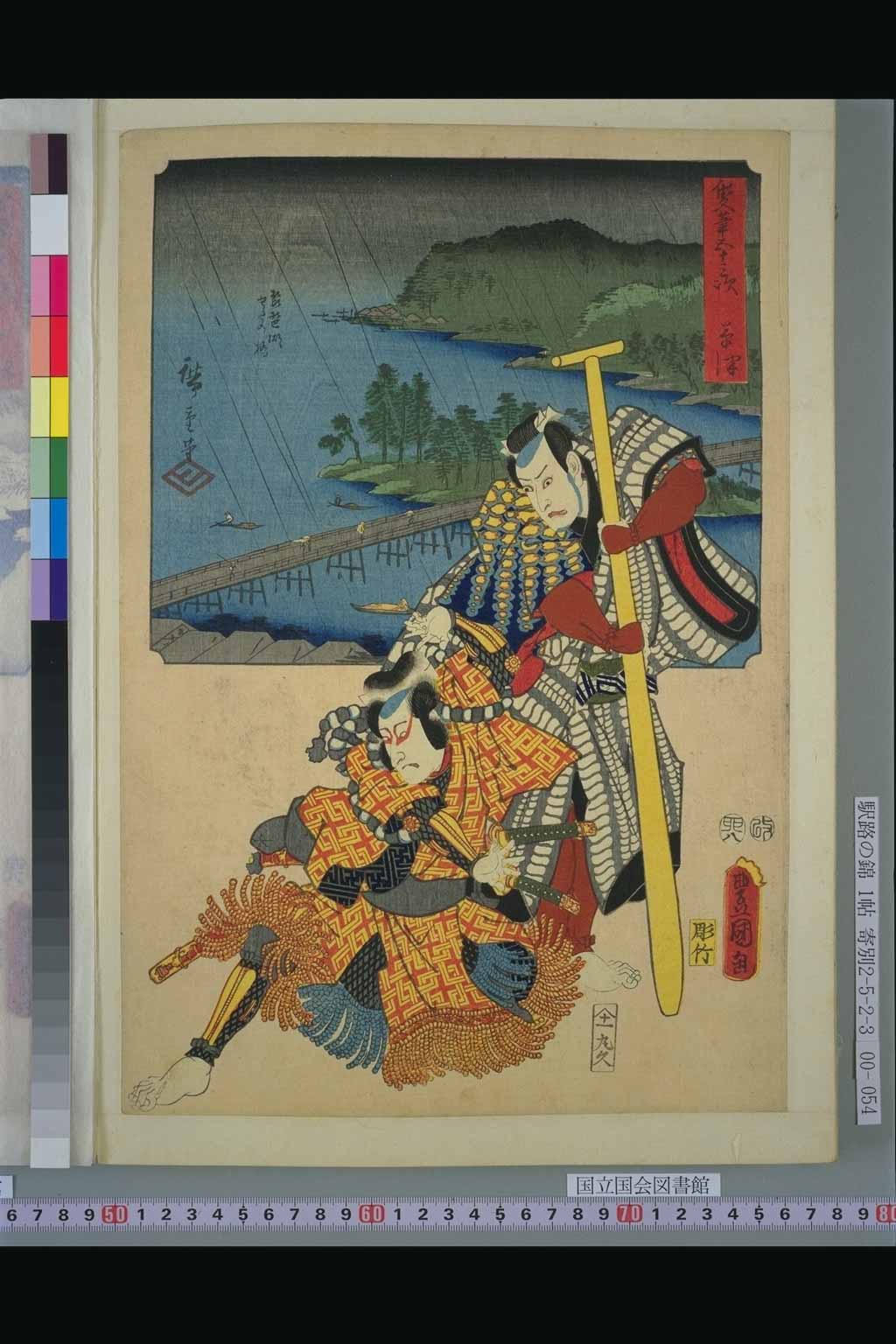

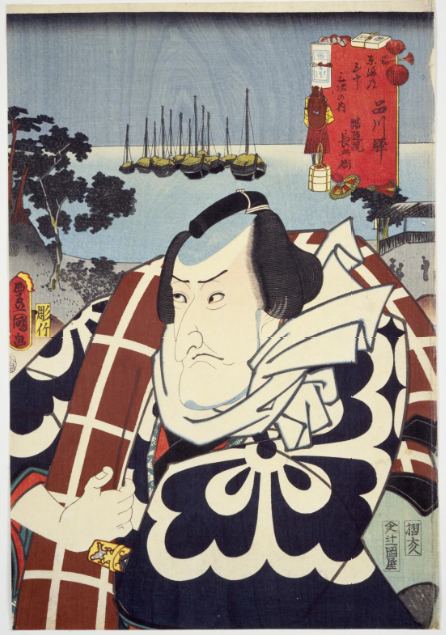

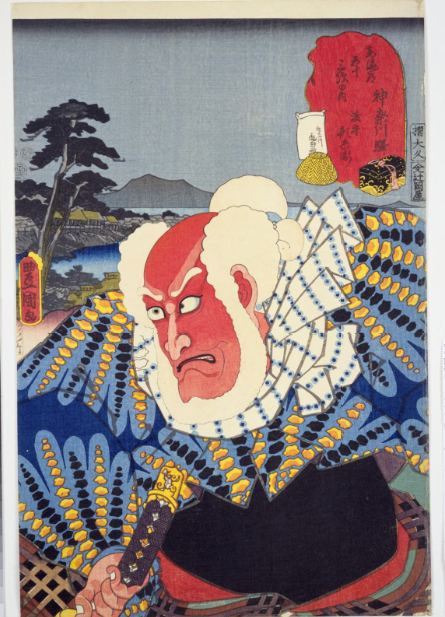

「ひらかな盛衰記」

着物を半分脱ぎ、たすき掛けにした女性と武士がつばぜり合いをしている。目録を見ると、水日宿を表す「水」のまわりに「口」の意匠が書かれ、その下に「盛衰記笹引」とある。「笹引」とは、人形浄瑠璃や歌舞伎での演目「ひらかな盛衰記」の一場面のこと。「ひらかな盛衰記」は全五段からなる時代物の義太夫節。元文四年(一七三九)竹本座初演で、翌月には歌舞伎にも移された。図に描かれる女性の名はお筆。「笹引」は本演目の三段目に出てくる場面。木曽義仲の室、山吹御前は腰元お筆、お筆の父である蒲田隼人、義仲の嫡子駒若丸とともに木曽路を目指して落ち延びている。大津の旅籠屋に一泊したところ、夜半に源氏方の梶原景時の家臣番場忠太に襲撃される。同じ宿には旅の老人と娘、そして孫の槌松という子供が泊まっており、混乱の中で槌松と嫡男駒若丸は取り違えられ、槌松は代わりに殺されてしまう。山吹御前、お筆の父蒲田隼人も殺され、お筆が山吹御前の亡骸を笹にのせて引くことから、この場面を「笹引」と言いう。本図でお筆が刀を交わす男は番場忠太と思われる。

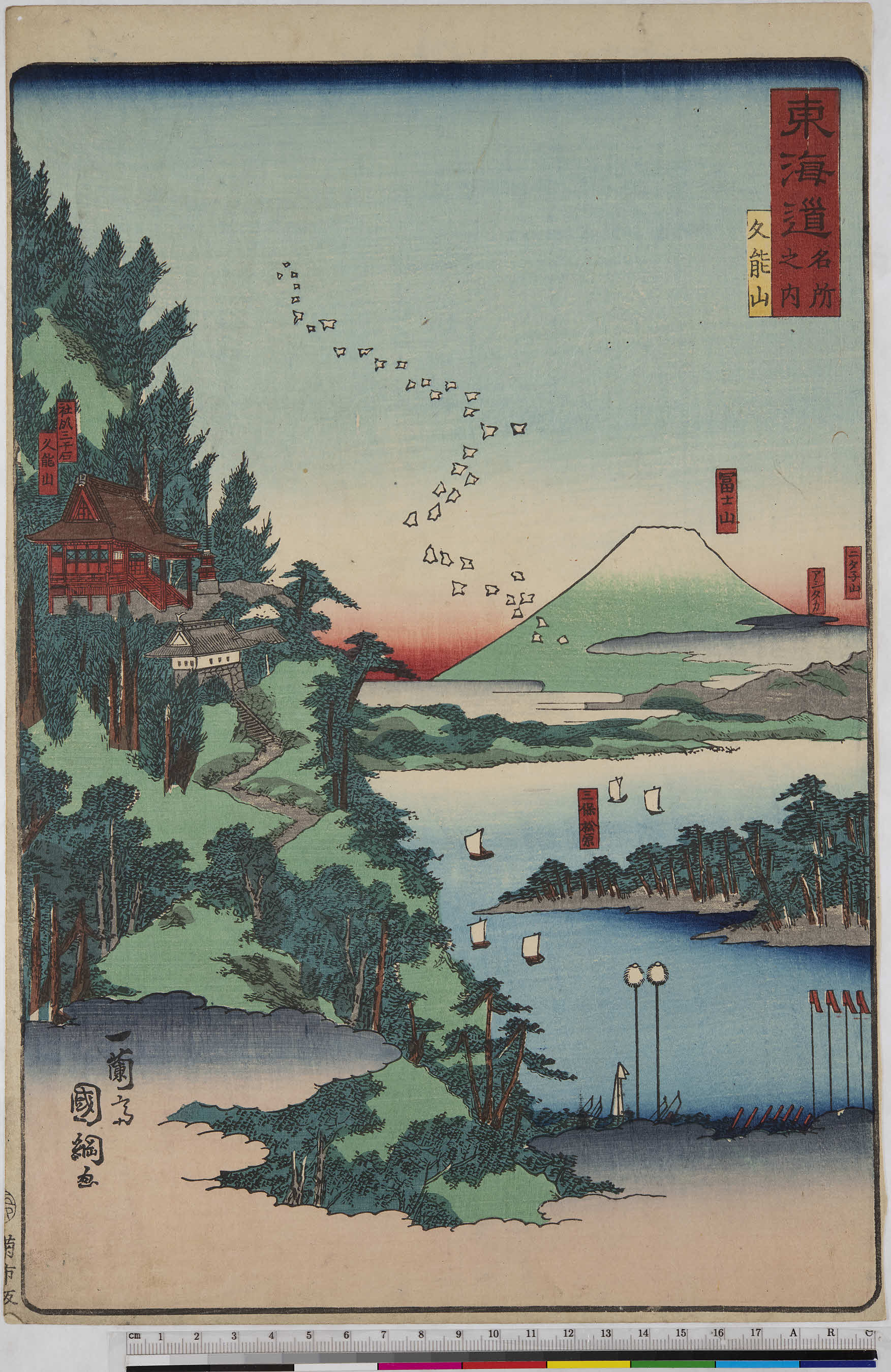

風景解説

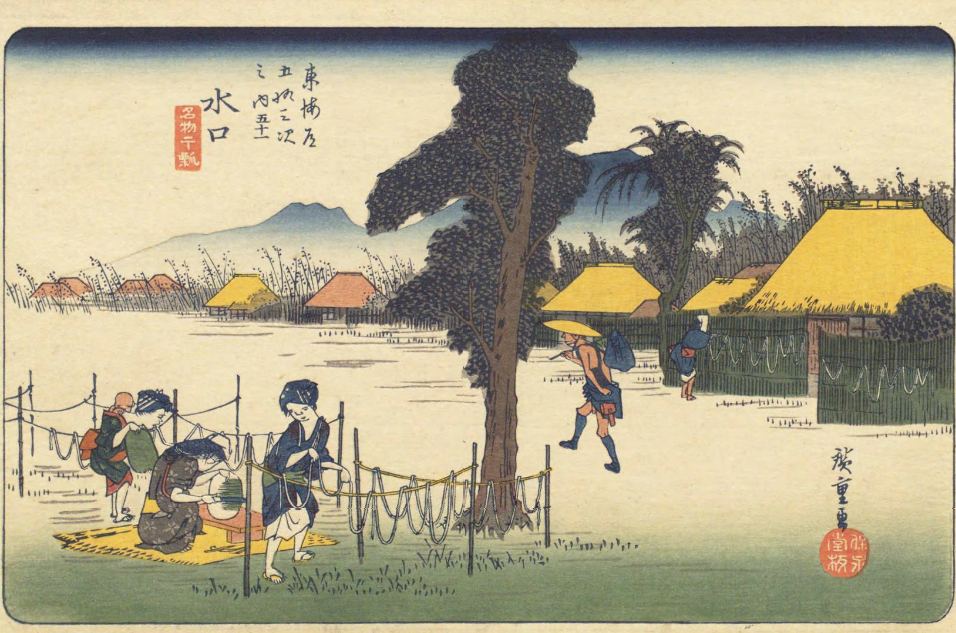

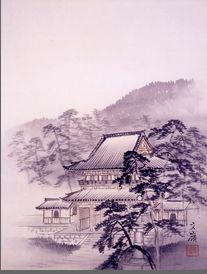

コマ絵の右側には、「岩根山眺望」と書かれている。岩根山は水口宿の西側に位置する山で、十二坊とも呼ばれ、山腹には本堂が国宝に指定されている善水寺というお寺がある。画面手前に鮮やかな緑色で岩根山の様子が捉えられ、山頂では旅人が数人で眼下の眺望を楽しんでいる。『東海道名所図会』の岩根山善水寺の項では、岩根山は山頂から彦根城や琵琶湖一帯が見渡せる絶景の地として紹介されている。たしかに本図のコマ絵では、彦根城の様子や、中景から遠景にかけて広がる雄大な琵琶湖の眺めが描かれている。東海道五十番目の宿場町、水口宿は加藤氏二万五千石の城下町としても栄えた。宿場の南側には野洲川が流れ、街道沿いには水口城がある。水口宿の名産品としては、葛籠細工、煙管などが有名。

参考文献

-

関連記事

-

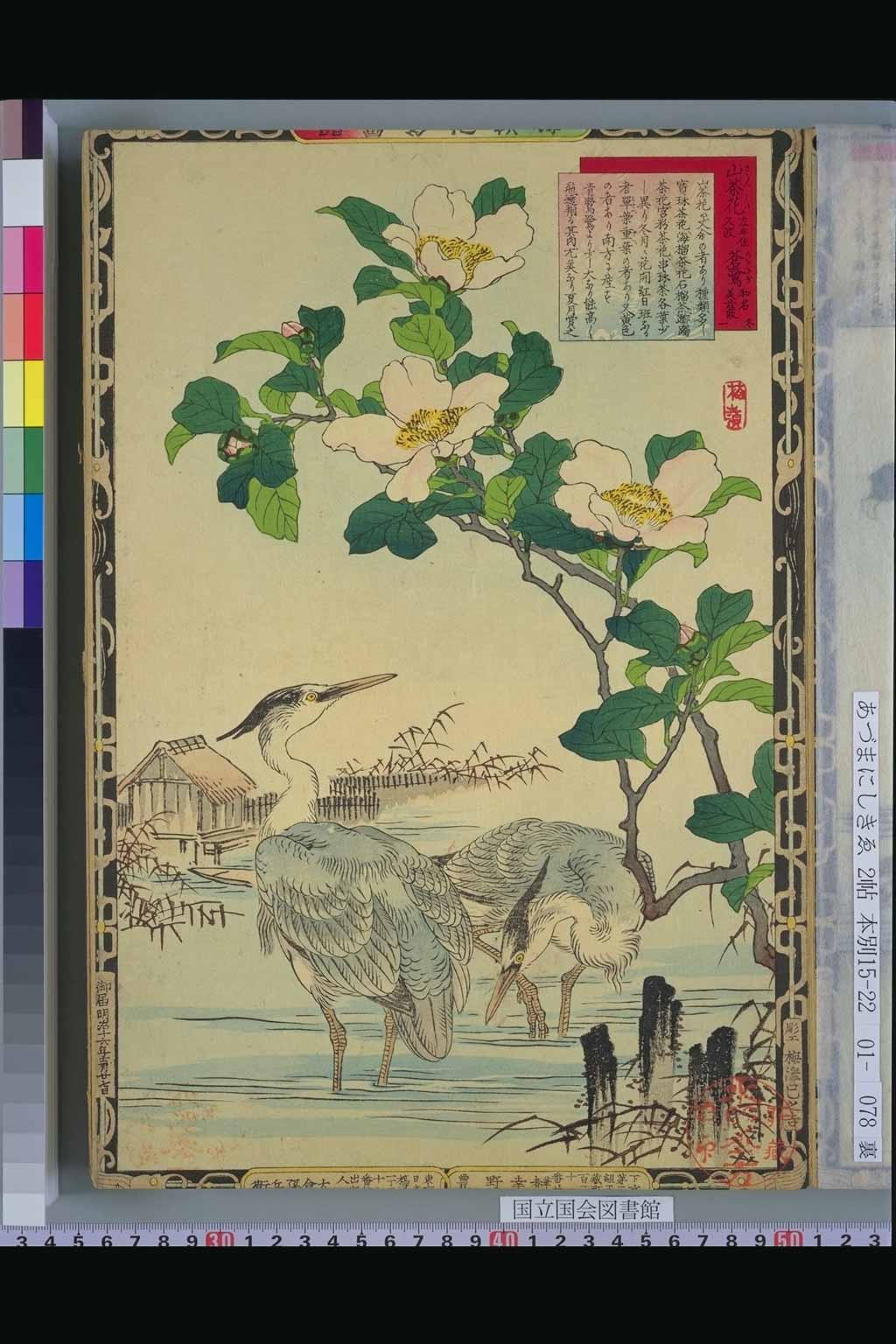

「山茶花」「蒼鷺」幸野楳嶺(明治)

「山茶花」「蒼鷺」幸野楳嶺(明治) -

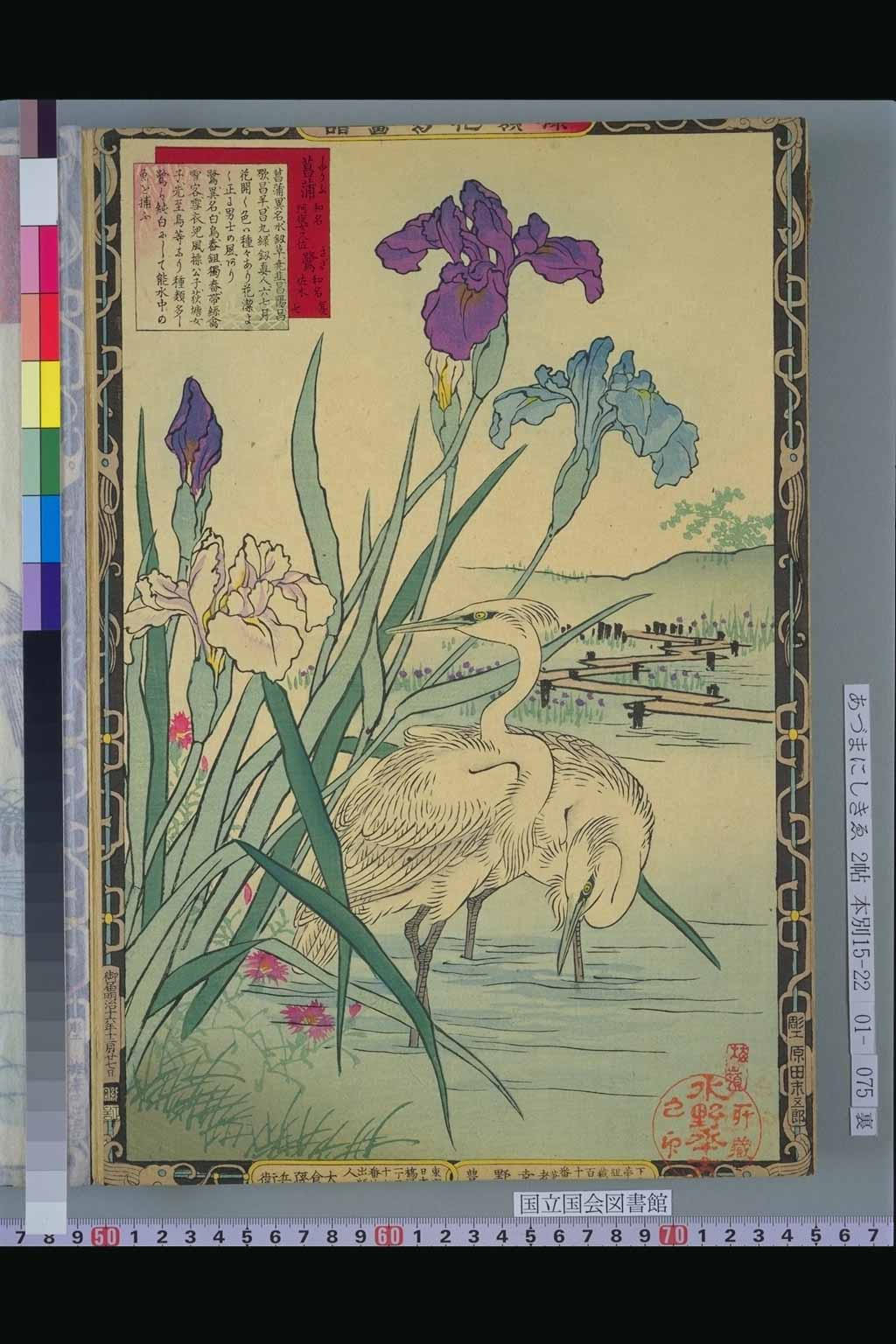

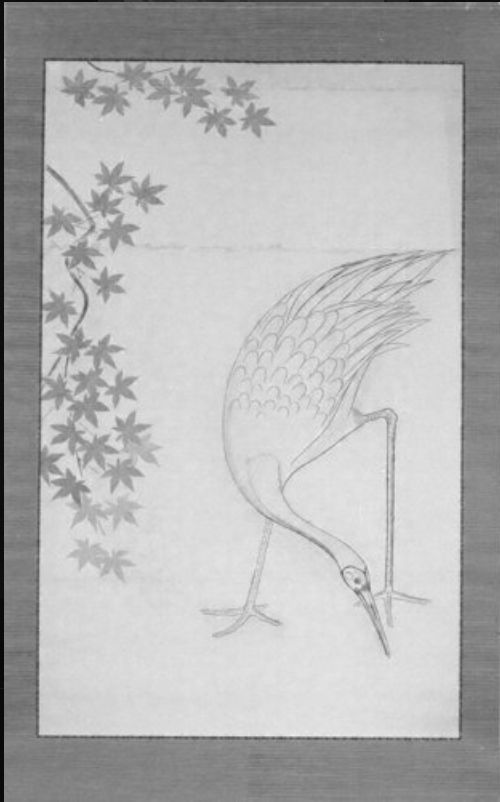

「菖蒲」「鷺」幸野楳嶺(明治)

「菖蒲」「鷺」幸野楳嶺(明治) -

1. 日本橋 朝の景(東海道五十三次:広重)

1. 日本橋 朝の景(東海道五十三次:広重) -

1.日本橋(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

1.日本橋(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

10. 小田原 酒匂川(東海道五十三次:歌川広重)

10. 小田原 酒匂川(東海道五十三次:歌川広重) -

10. 箱根宿(箱根宿と箱根関所|箱根飲食物産店組合)

10. 箱根宿(箱根宿と箱根関所|箱根飲食物産店組合) -

10.小田原 湯本(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

10.小田原 湯本(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

11. 箱根 湖水図(東海道五十三次:歌川広重)

11. 箱根 湖水図(東海道五十三次:歌川広重) -

11.三島宿(東海道三嶋宿|三島市郷土資料館)

-

11.箱根壁(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

11.箱根壁(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

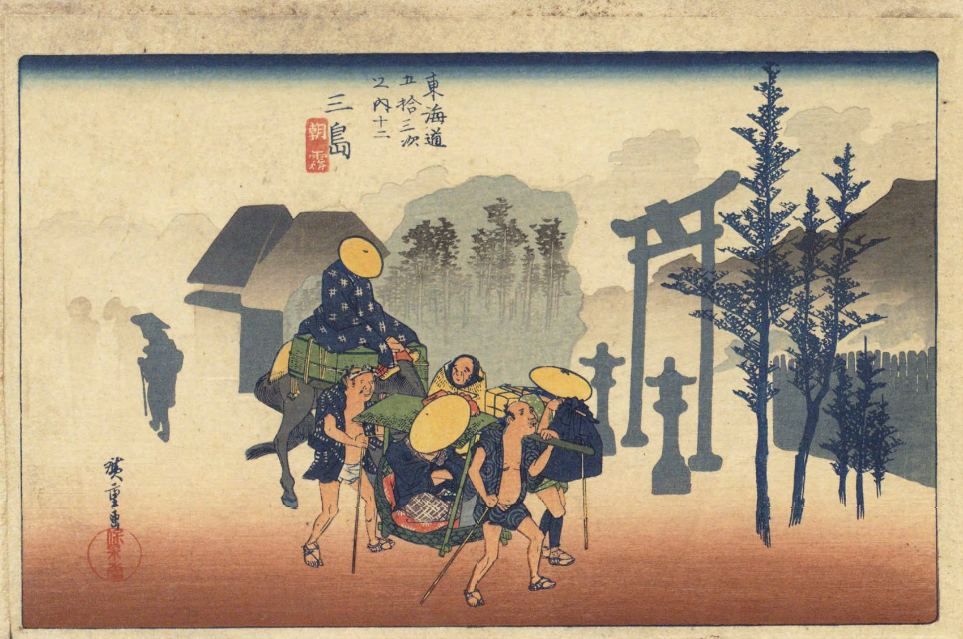

12. 三嶋 朝霧(東海道五十三次:歌川広重)

12. 三嶋 朝霧(東海道五十三次:歌川広重) -

12.三嶋於千(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

12.三嶋於千(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

12.沼津宿(東海道五十三次沼津宿)

12.沼津宿(東海道五十三次沼津宿) -

13. 沼津 黄昏図(東海道五十三次:歌川広重)

13. 沼津 黄昏図(東海道五十三次:歌川広重) -

13.原宿(原宿|あいち歴史観光)

13.原宿(原宿|あいち歴史観光) -

13.沼津 於米 重兵衛(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

13.沼津 於米 重兵衛(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

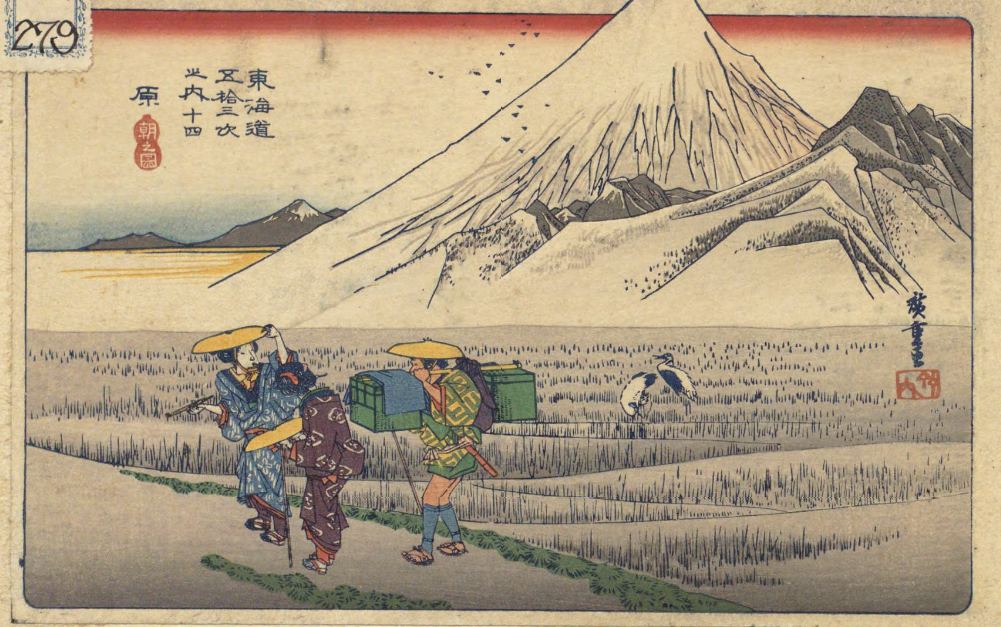

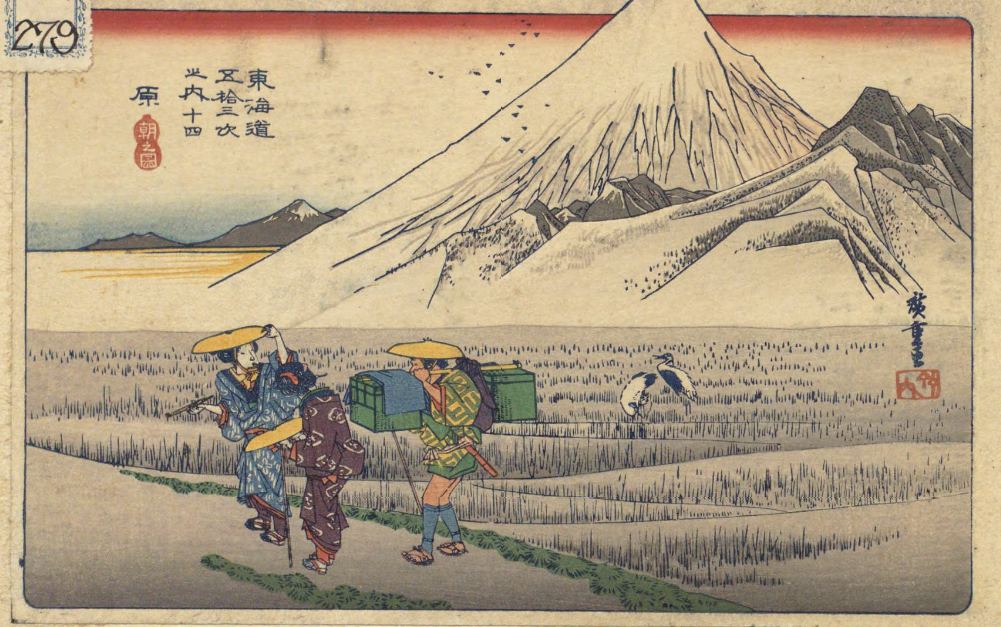

14. 原 朝之富士(東海道五十三次:歌川広重)

14. 原 朝之富士(東海道五十三次:歌川広重) -

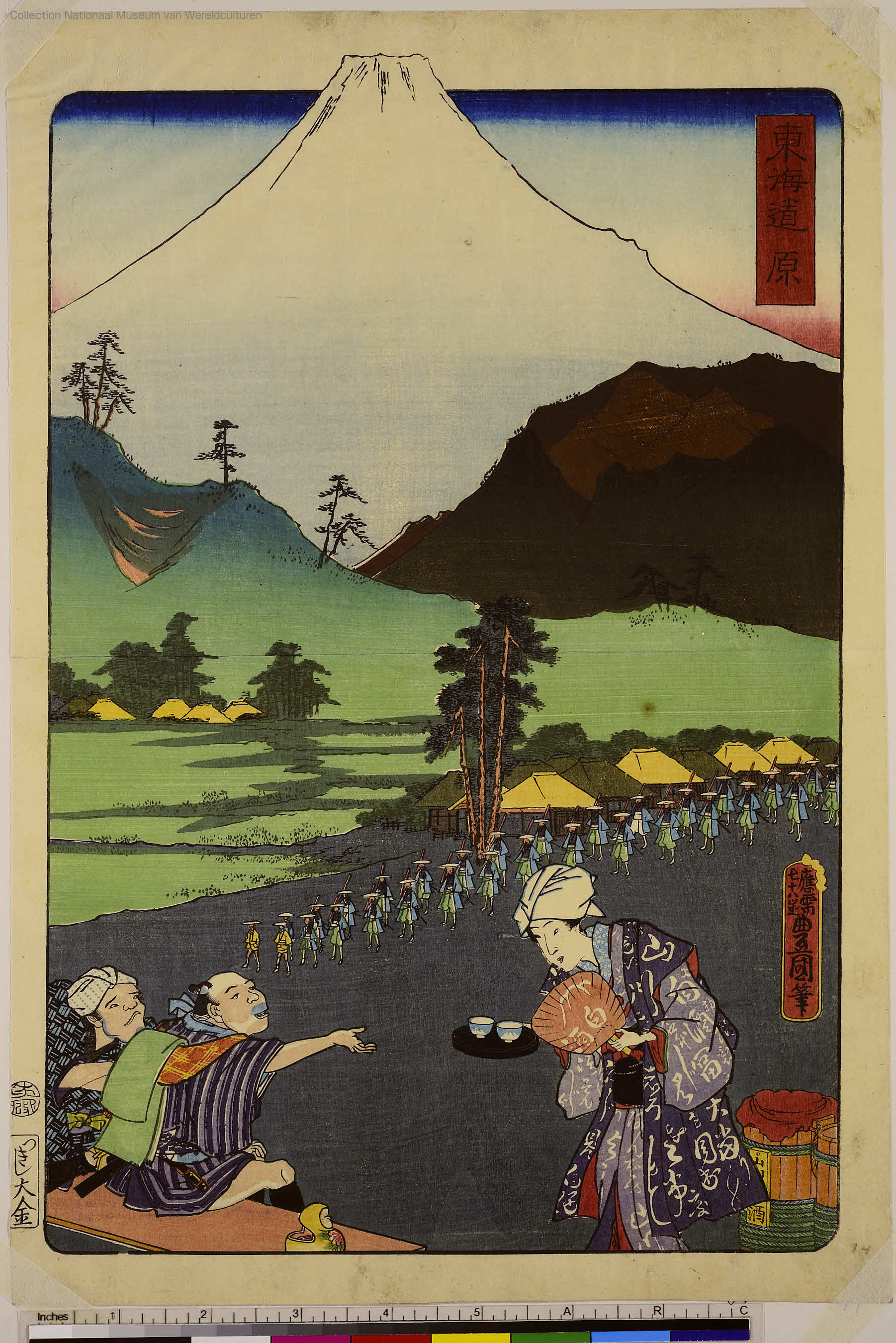

14.原 白酒売(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

14.原 白酒売(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

14.吉原宿(吉原宿|あいち歴史観光)

14.吉原宿(吉原宿|あいち歴史観光) -

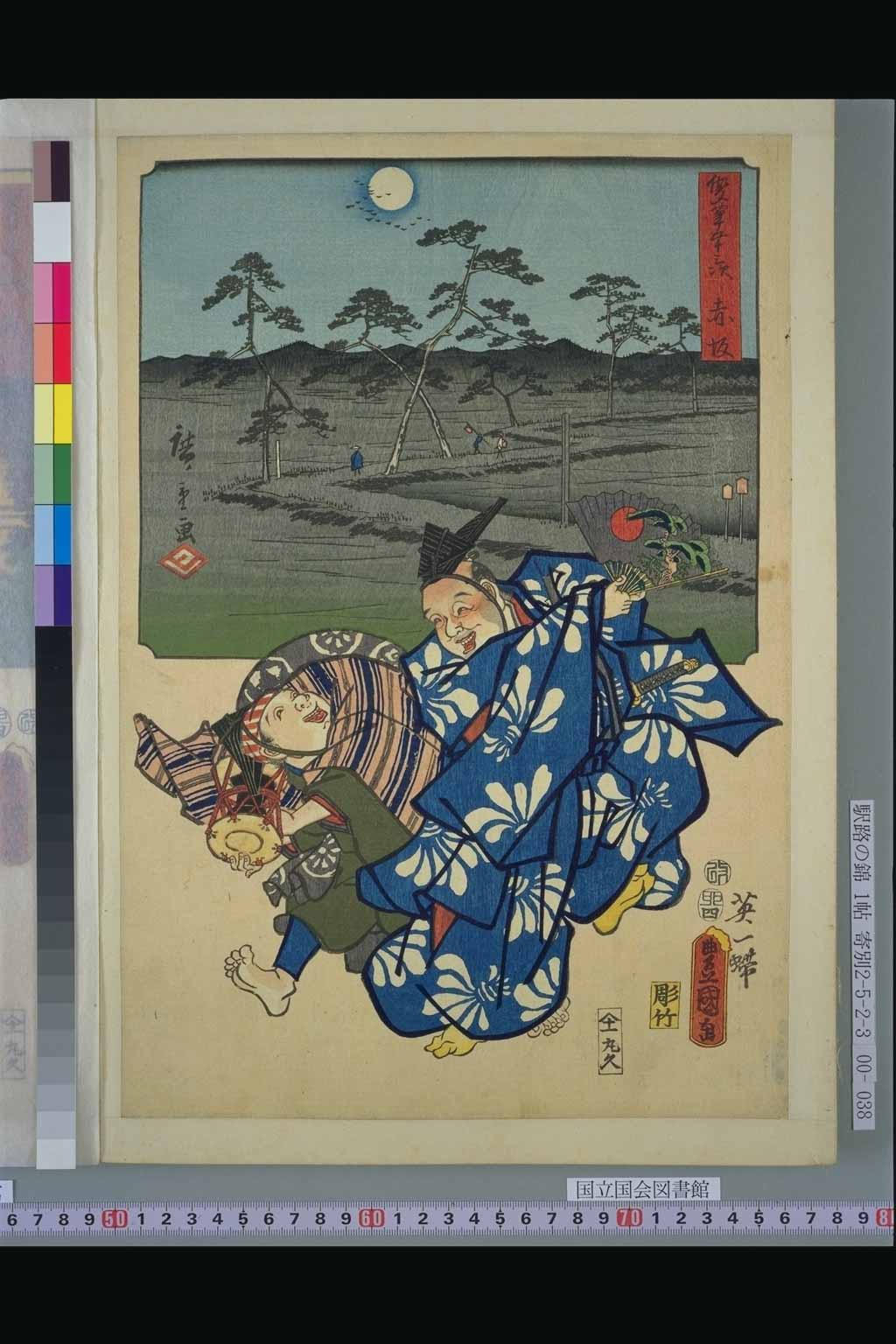

15. 吉原 左富士(東海道五十三次:歌川広重)

-

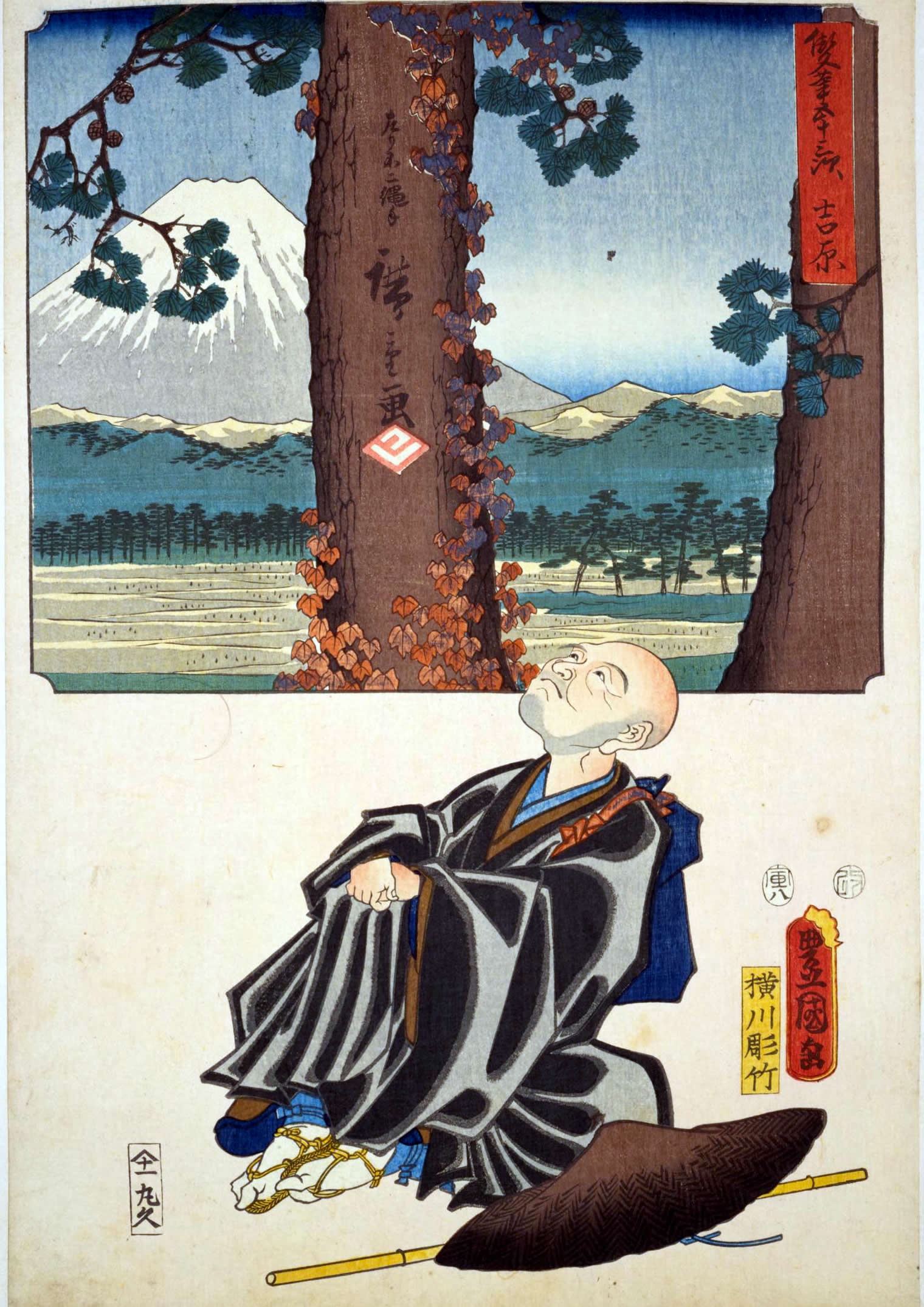

15.吉原 西行(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

15.吉原 西行(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

15.蒲原宿(蒲原宿|しずおか東海道まちあるき)

15.蒲原宿(蒲原宿|しずおか東海道まちあるき) -

16. 蒲原 夜の雪(東海道五十三次:歌川広重)

16. 蒲原 夜の雪(東海道五十三次:歌川広重) -

16.由井宿(由比宿|駿州の旅日本遺産)

16.由井宿(由比宿|駿州の旅日本遺産) -

16.蒲原 宿引(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

16.蒲原 宿引(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

17. 由井 薩埵峠(東海道五十三次:歌川広重)

17. 由井 薩埵峠(東海道五十三次:歌川広重) -

17.由井 宮城野 志のぶ 姉妹(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

17.由井 宮城野 志のぶ 姉妹(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

17.興津宿(興津宿|しずおか東海道まちあるき)

-

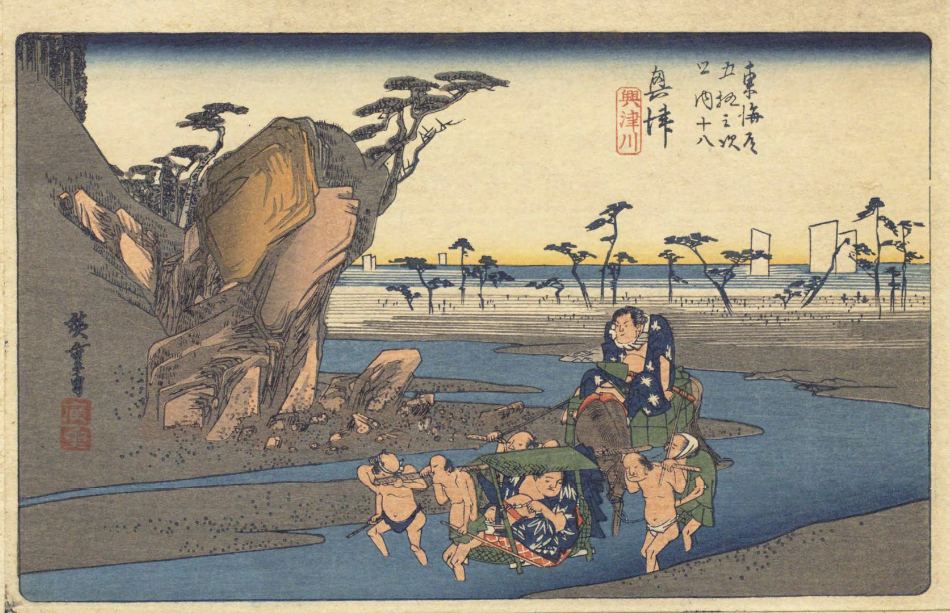

18. 興津 興津川(東海道五十三次:歌川広重)

18. 興津 興津川(東海道五十三次:歌川広重) -

18.奥津 旅按摩(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

18.奥津 旅按摩(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

18.江尻宿(江尻宿|しずおか東海道まちあるき)

18.江尻宿(江尻宿|しずおか東海道まちあるき) -

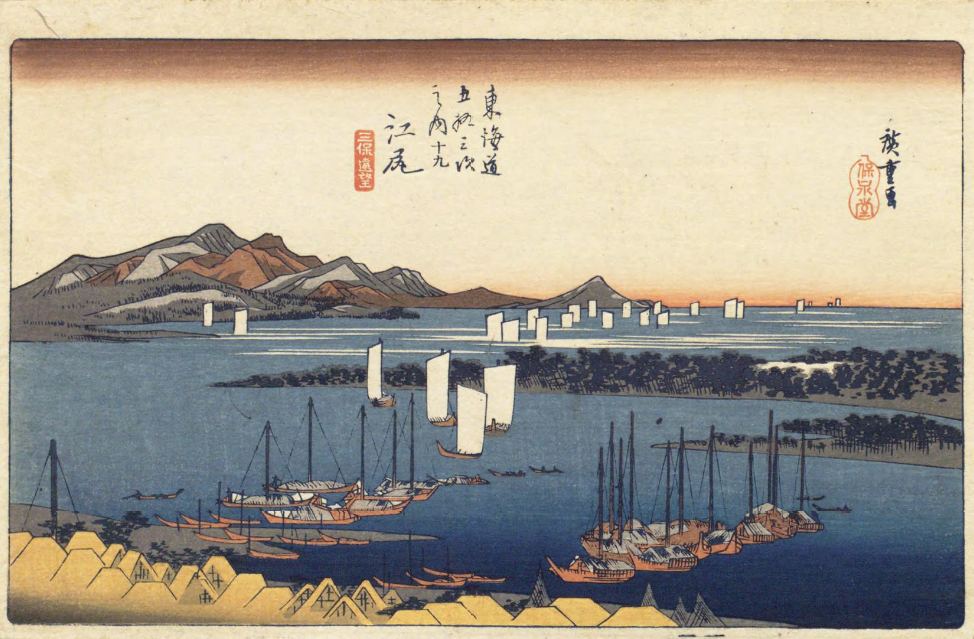

19. 江尻 三保遠望(東海道五十三次:歌川広重)

19. 江尻 三保遠望(東海道五十三次:歌川広重) -

19.府中宿(府中宿|しずおか東海道まちあるき)

19.府中宿(府中宿|しずおか東海道まちあるき) -

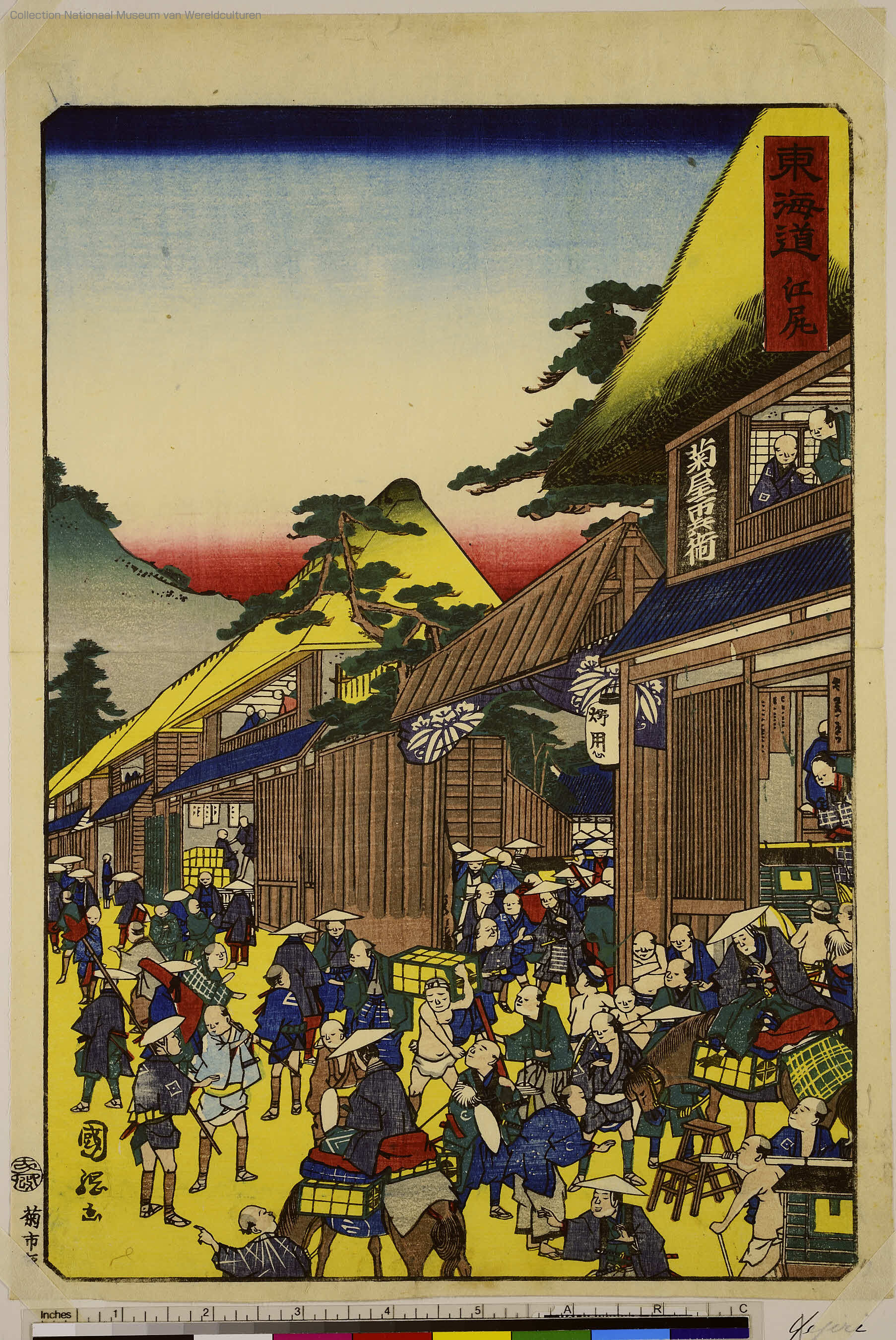

19.江尻 三保 羽衣(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

19.江尻 三保 羽衣(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

1.品川宿(旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会)

1.品川宿(旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会) -

2. 品川 日の出(東海道五十三次:歌川広重)

2. 品川 日の出(東海道五十三次:歌川広重) -

20. 鞠子 名物茶屋(東海道五十三次:歌川広重)

20. 鞠子 名物茶屋(東海道五十三次:歌川広重) -

20.府中 安倍茶摘(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

20.府中 安倍茶摘(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

20.鞠子宿(鞠子宿|しずおか東海道まちあるき)

20.鞠子宿(鞠子宿|しずおか東海道まちあるき) -

21. 府中 安部川(東海道五十三次:歌川広重)

21. 府中 安部川(東海道五十三次:歌川広重) -

21.岡部宿(岡部宿|ふじえだ東海道まちあるき)

21.岡部宿(岡部宿|ふじえだ東海道まちあるき) -

21.鞠子(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

21.鞠子(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

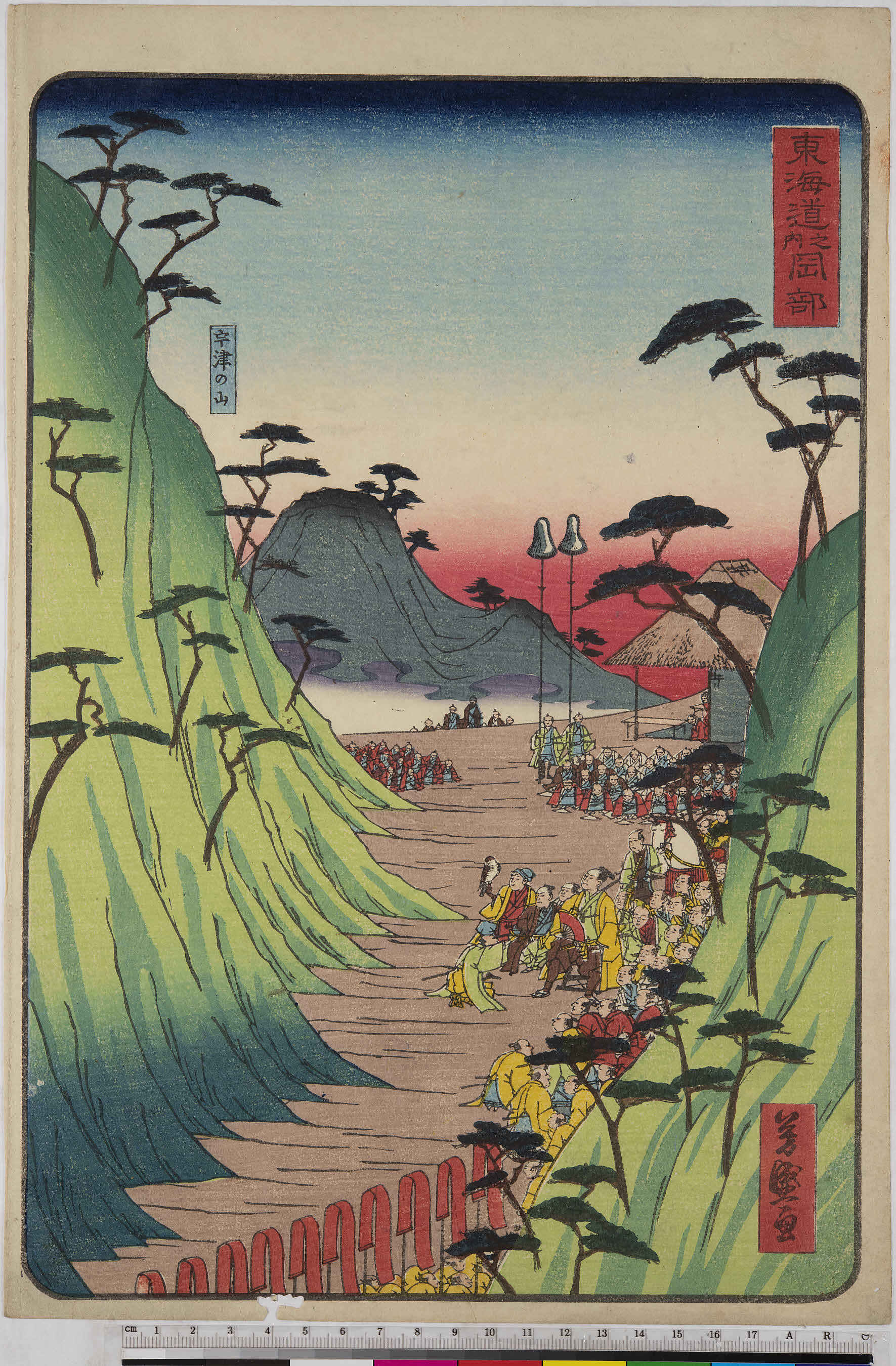

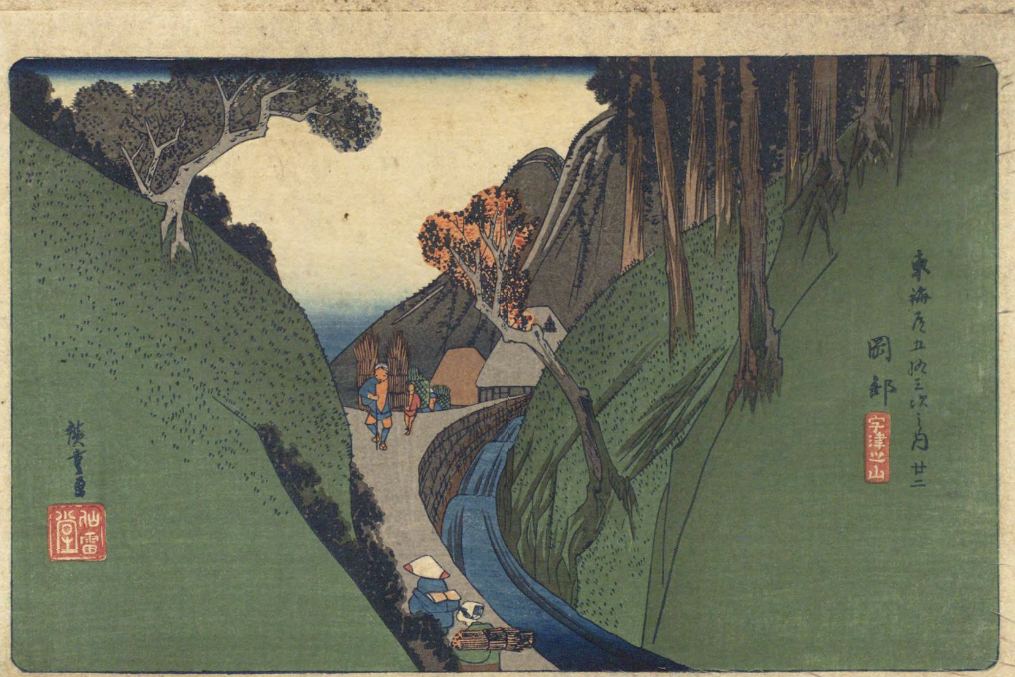

22. 岡部 宇津之山(東海道五十三次:歌川広重)

22. 岡部 宇津之山(東海道五十三次:歌川広重) -

22.岡部(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

22.岡部(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

22.藤枝宿(藤枝宿|ふじえだ東海道まちあるき)

22.藤枝宿(藤枝宿|ふじえだ東海道まちあるき) -

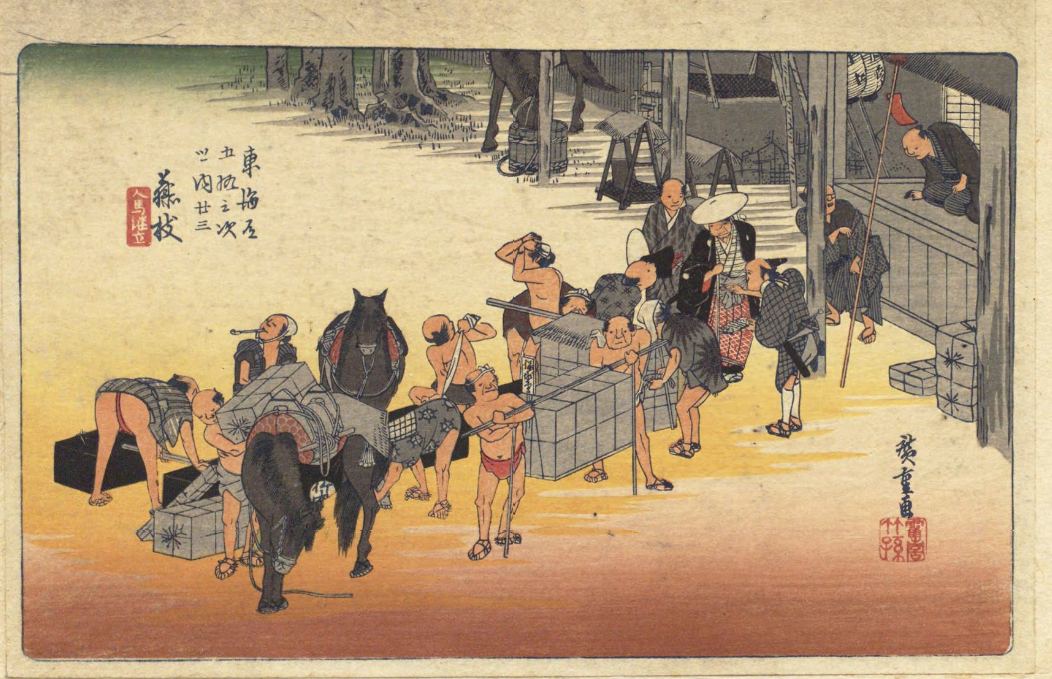

23. 藤枝 人馬継立(東海道五十三次:歌川広重)

23. 藤枝 人馬継立(東海道五十三次:歌川広重) -

23. 藤枝 セト川 歩行渡(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

23. 藤枝 セト川 歩行渡(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

23.島田宿(島田宿|あいち歴史観光)

23.島田宿(島田宿|あいち歴史観光) -

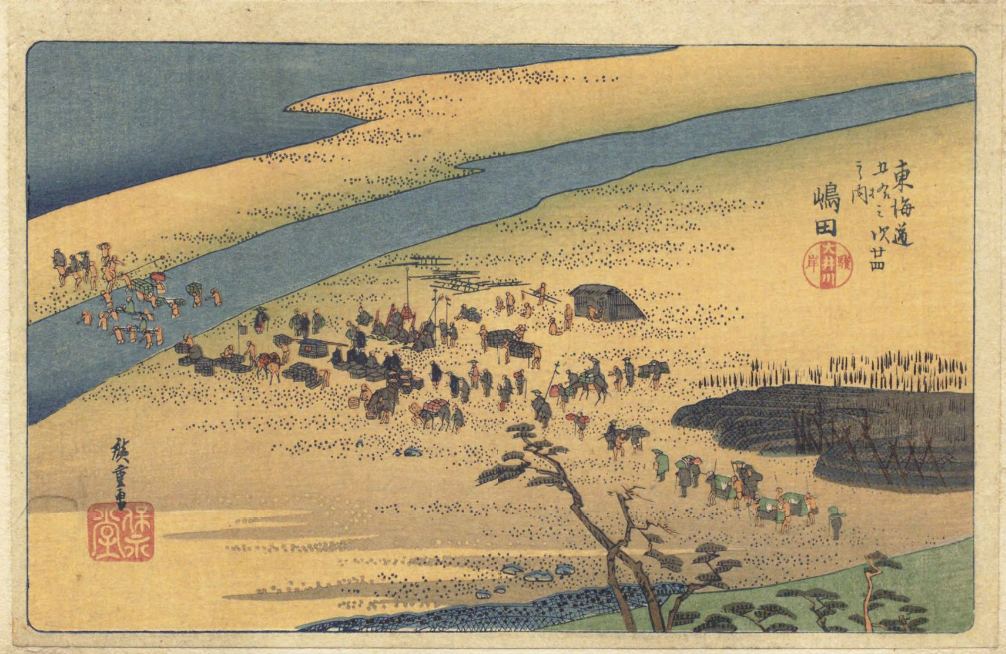

24. 嶋田 大井川駿岸(東海道五十三次:歌川広重)

24. 嶋田 大井川駿岸(東海道五十三次:歌川広重) -

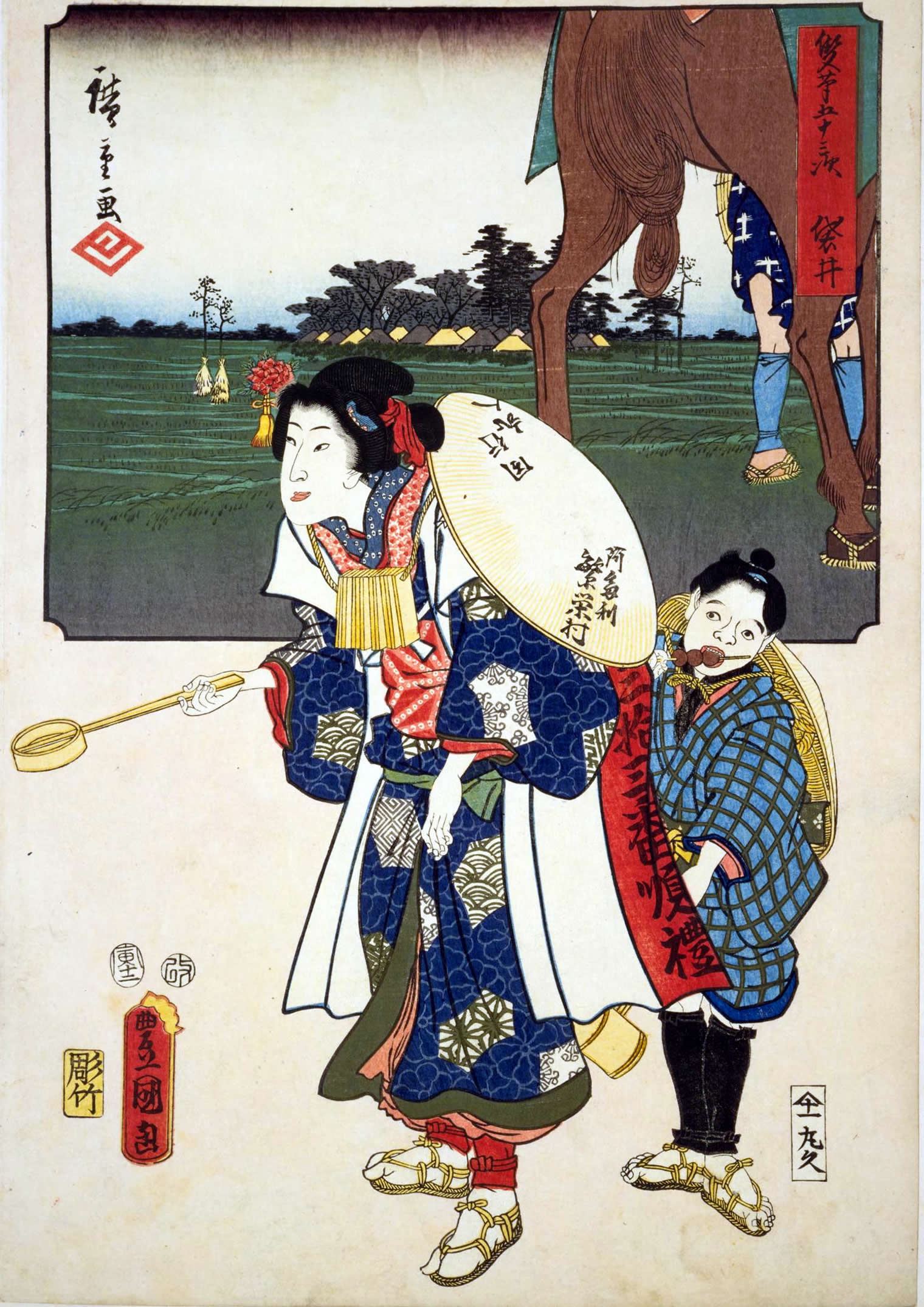

24.大井川 旅女(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

24.大井川 旅女(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

24.金谷宿(金谷宿|あいち歴史観光)

24.金谷宿(金谷宿|あいち歴史観光) -

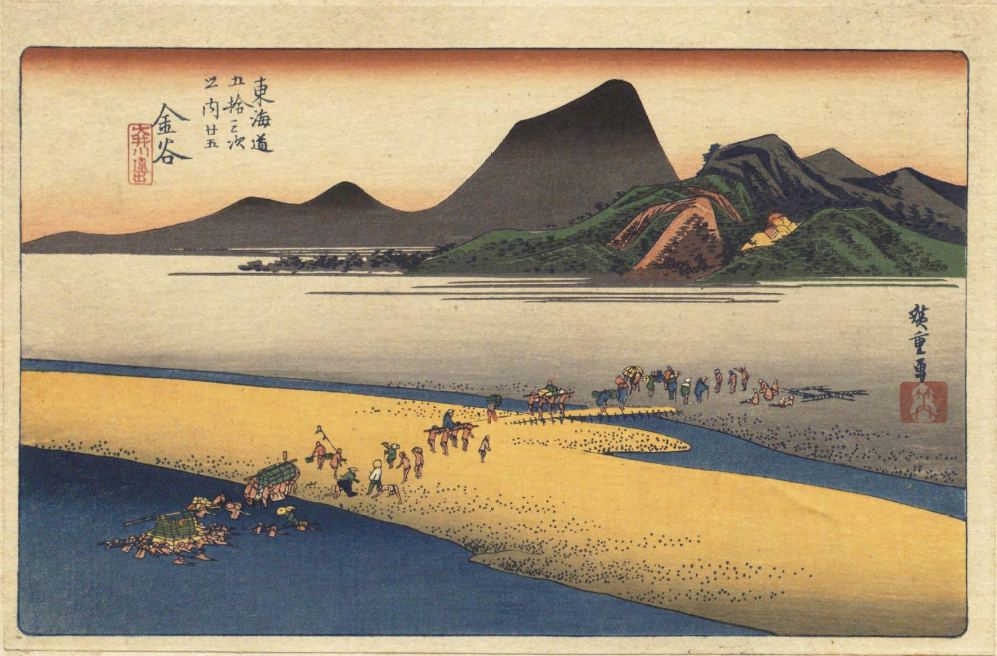

25. 金谷 大井川遠岸(東海道五十三次:歌川広重)

25. 金谷 大井川遠岸(東海道五十三次:歌川広重) -

25. 金谷(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

25. 金谷(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

25.日坂宿 (日坂宿|掛川市観光サイト)

25.日坂宿 (日坂宿|掛川市観光サイト) -

26.掛川宿(掛川宿|掛川市観光サイト)

26.掛川宿(掛川宿|掛川市観光サイト) -

26.日坂(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

26.日坂(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

27. 掛川 秋葉山遠望(東海道五十三次:歌川広重)

27. 掛川 秋葉山遠望(東海道五十三次:歌川広重) -

27.袋井宿(袋井宿|あいち歴史観光)

27.袋井宿(袋井宿|あいち歴史観光) -

27.掛川 田舎娘(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

27.掛川 田舎娘(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

28. 袋井 出茶屋ノ図(東海道五十三次:歌川広重)

28. 袋井 出茶屋ノ図(東海道五十三次:歌川広重) -

28.袋井(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

28.袋井(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

28.見附宿(東海道と宿場の施設【見附】)

28.見附宿(東海道と宿場の施設【見附】) -

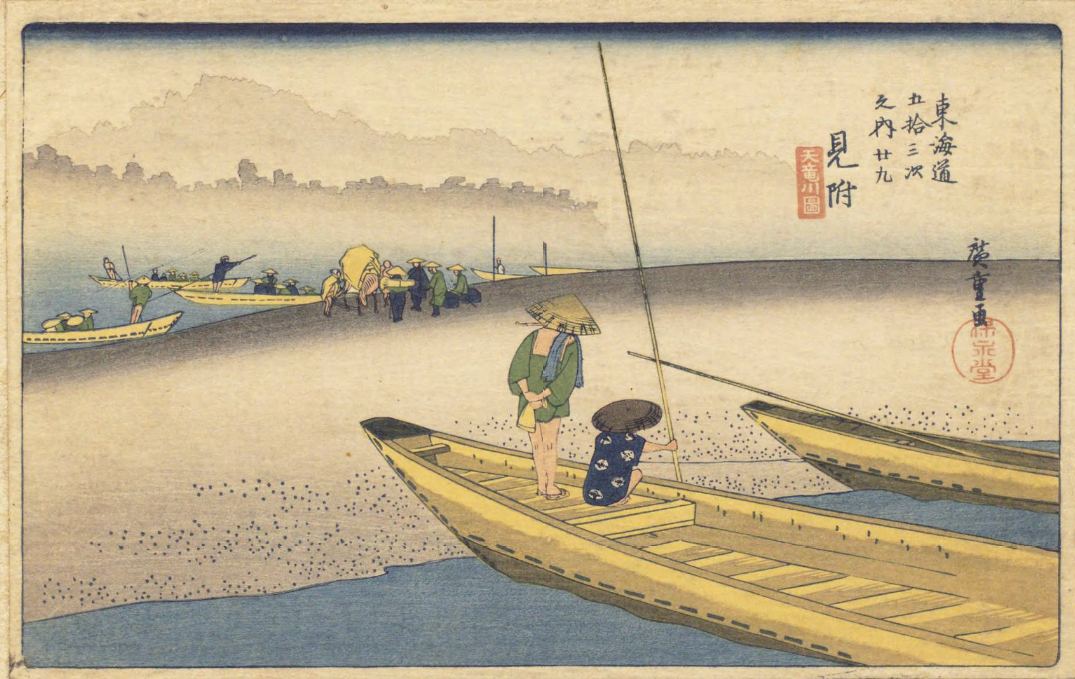

29. 見附 天竜川図(東海道五十三次:歌川広重)

29. 見附 天竜川図(東海道五十三次:歌川広重) -

29.浜松宿(浜松宿|あいち歴史観光)

29.浜松宿(浜松宿|あいち歴史観光) -

29.見附(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

29.見附(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

2.品川 身仕舞部屋(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

2.品川 身仕舞部屋(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

2.川崎宿(東海道川崎宿起立400年記念サイト)

2.川崎宿(東海道川崎宿起立400年記念サイト) -

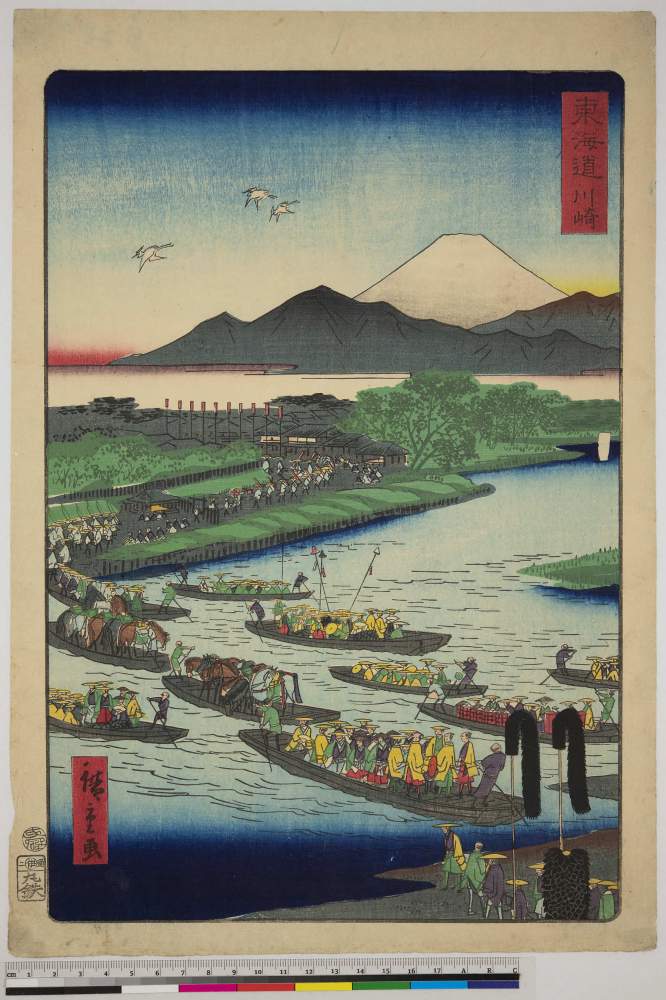

3. 川崎 六郷渡舟(東海道五十三次:歌川広重)

3. 川崎 六郷渡舟(東海道五十三次:歌川広重) -

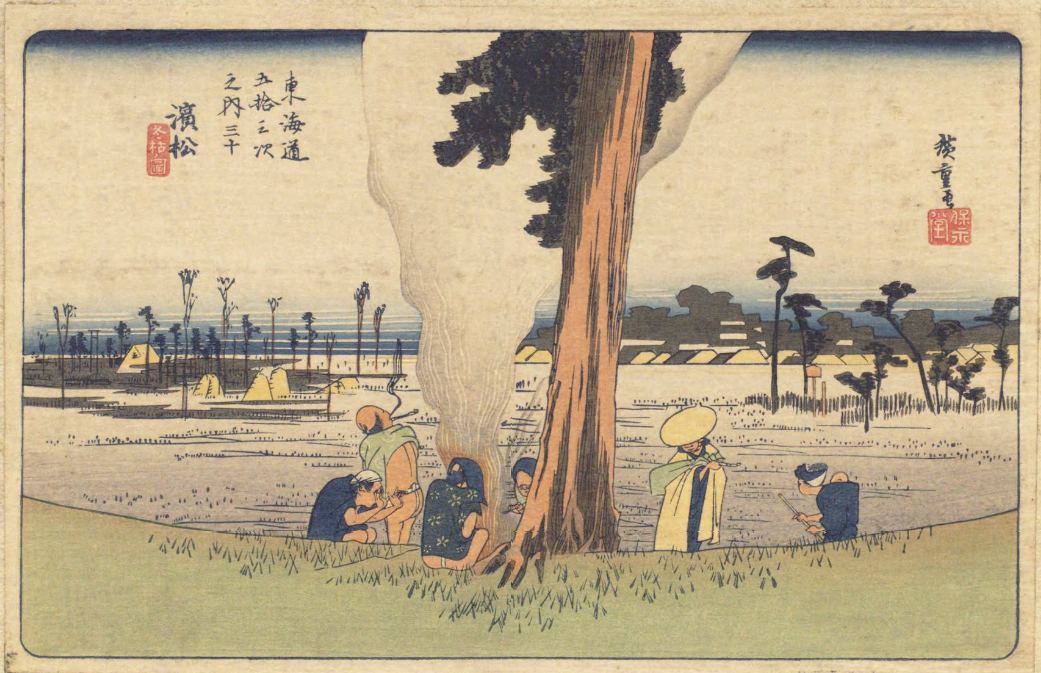

30. 浜松 冬枯ノ図(東海道五十三次:歌川広重)

30. 浜松 冬枯ノ図(東海道五十三次:歌川広重) -

30.浜松(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

30.浜松(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

30.舞坂宿(舞坂宿|あいち歴史観光)

30.舞坂宿(舞坂宿|あいち歴史観光) -

31. 荒井 渡舟ノ図(東海道五十三次:歌川広重)

31. 荒井 渡舟ノ図(東海道五十三次:歌川広重) -

31.新居宿(新居宿|あいち歴史観光)

31.新居宿(新居宿|あいち歴史観光) -

31.舞坂(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

31.舞坂(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

32. 舞坂 今切真景(東海道五十三次:歌川広重)

32. 舞坂 今切真景(東海道五十三次:歌川広重) -

32.白須賀宿(白須賀宿|湖西宿)

32.白須賀宿(白須賀宿|湖西宿) -

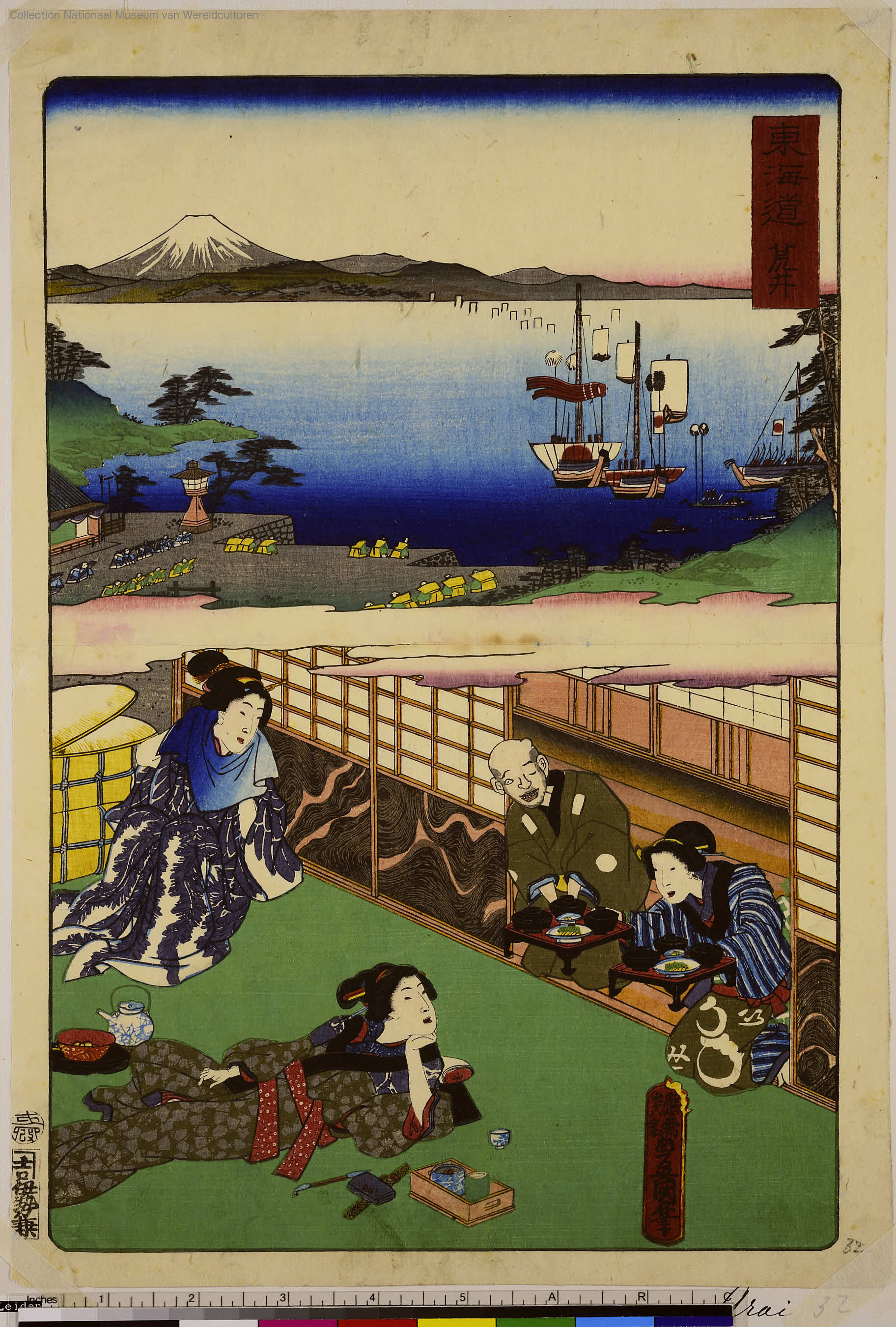

32.荒井(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

32.荒井(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

33. 白須賀 汐見阪図(東海道五十三次:歌川広重)

33. 白須賀 汐見阪図(東海道五十三次:歌川広重) -

33.二川宿(二川宿本陣資料館)

33.二川宿(二川宿本陣資料館) -

33.白須賀 児雷也(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

33.白須賀 児雷也(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

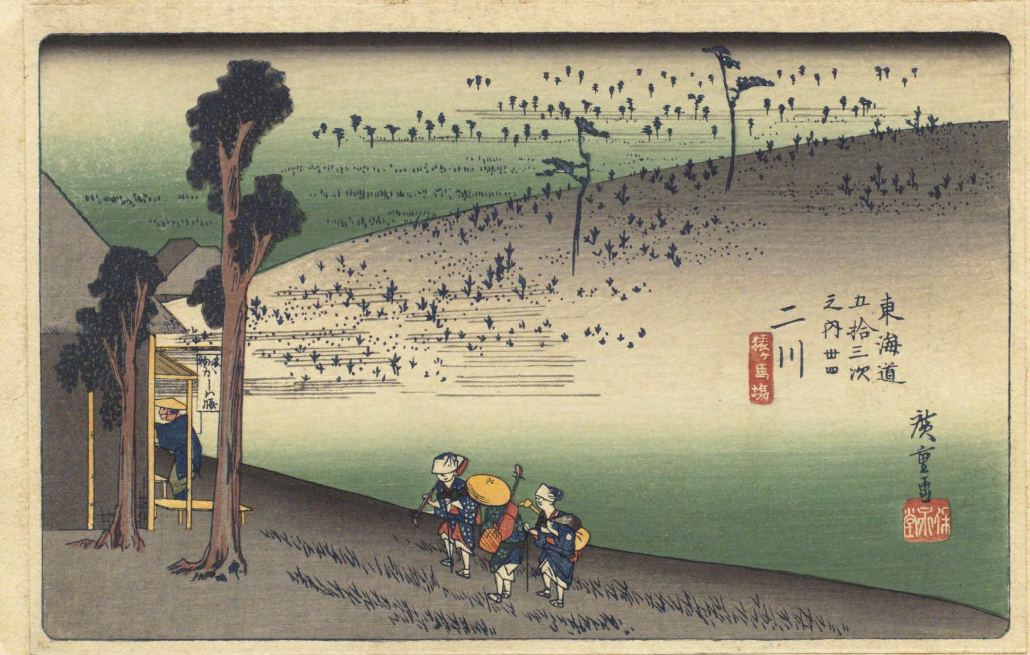

34. 二川 猿ヶ馬場(東海道五十三次:歌川広重)

34. 二川 猿ヶ馬場(東海道五十三次:歌川広重) -

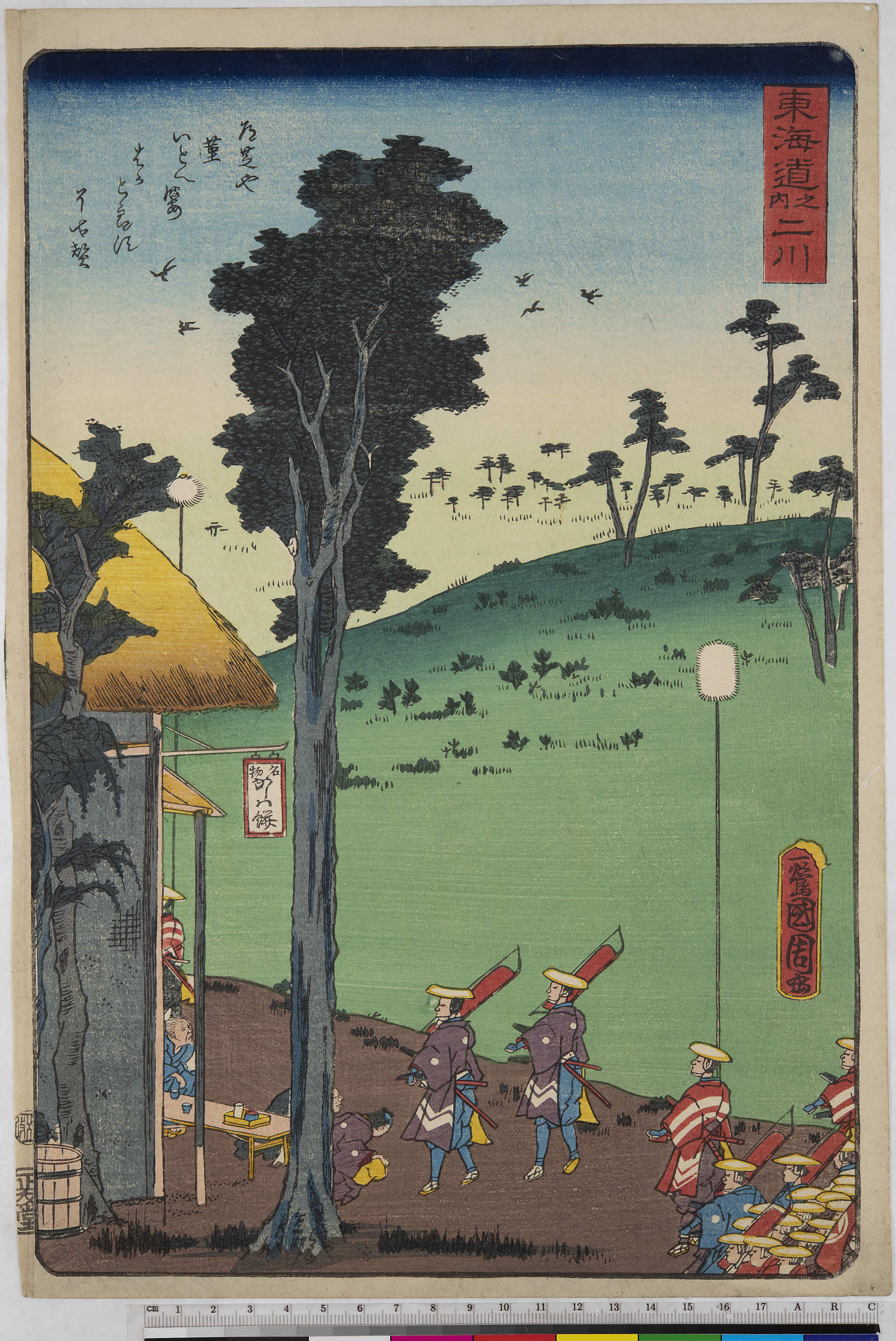

34. 二川(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

34. 二川(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

34.吉田宿(吉田宿|あいち歴史観光)

34.吉田宿(吉田宿|あいち歴史観光) -

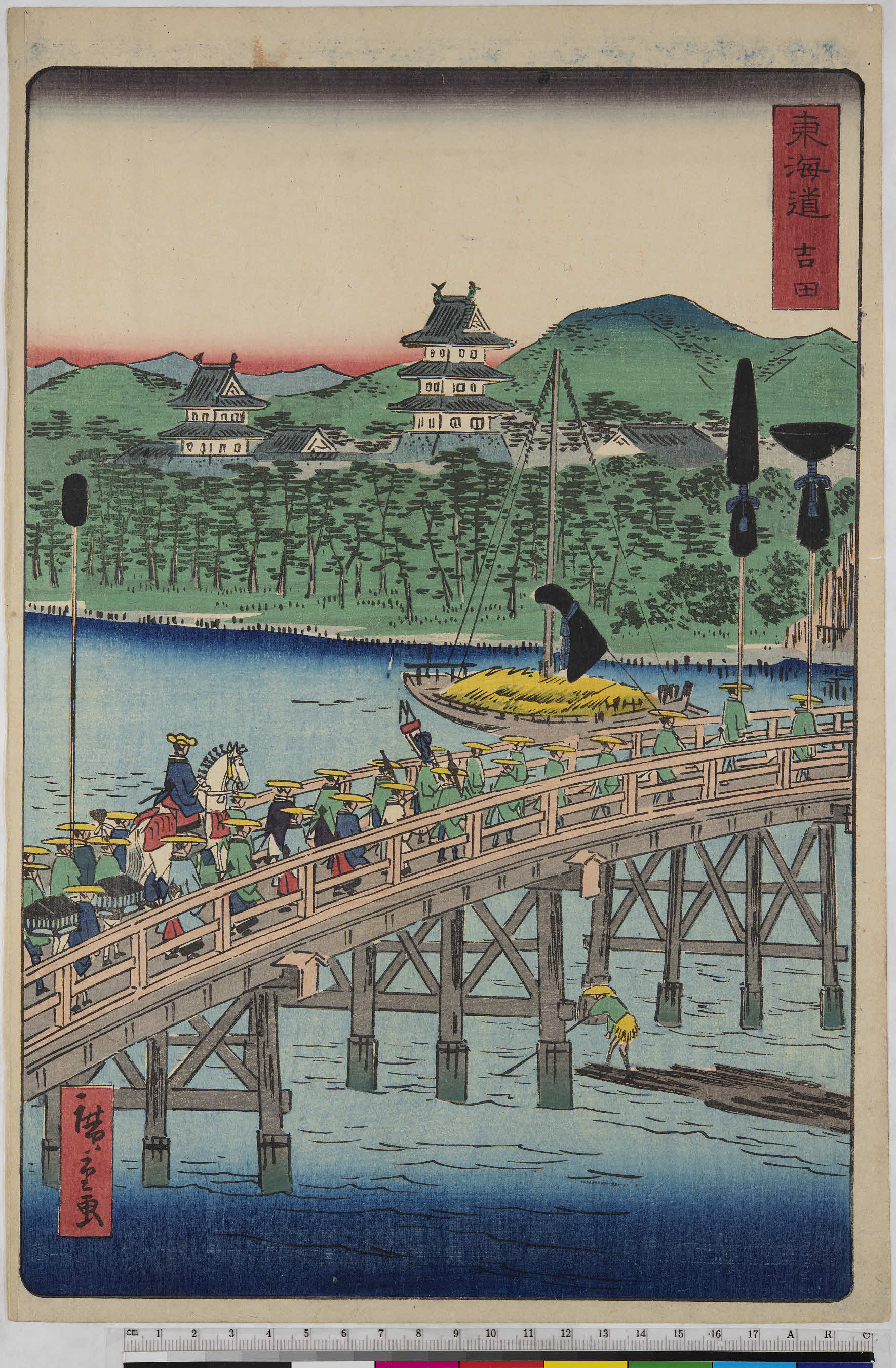

35. 吉田 豊川ノ橋(東海道五十三次:歌川広重)

35. 吉田 豊川ノ橋(東海道五十三次:歌川広重) -

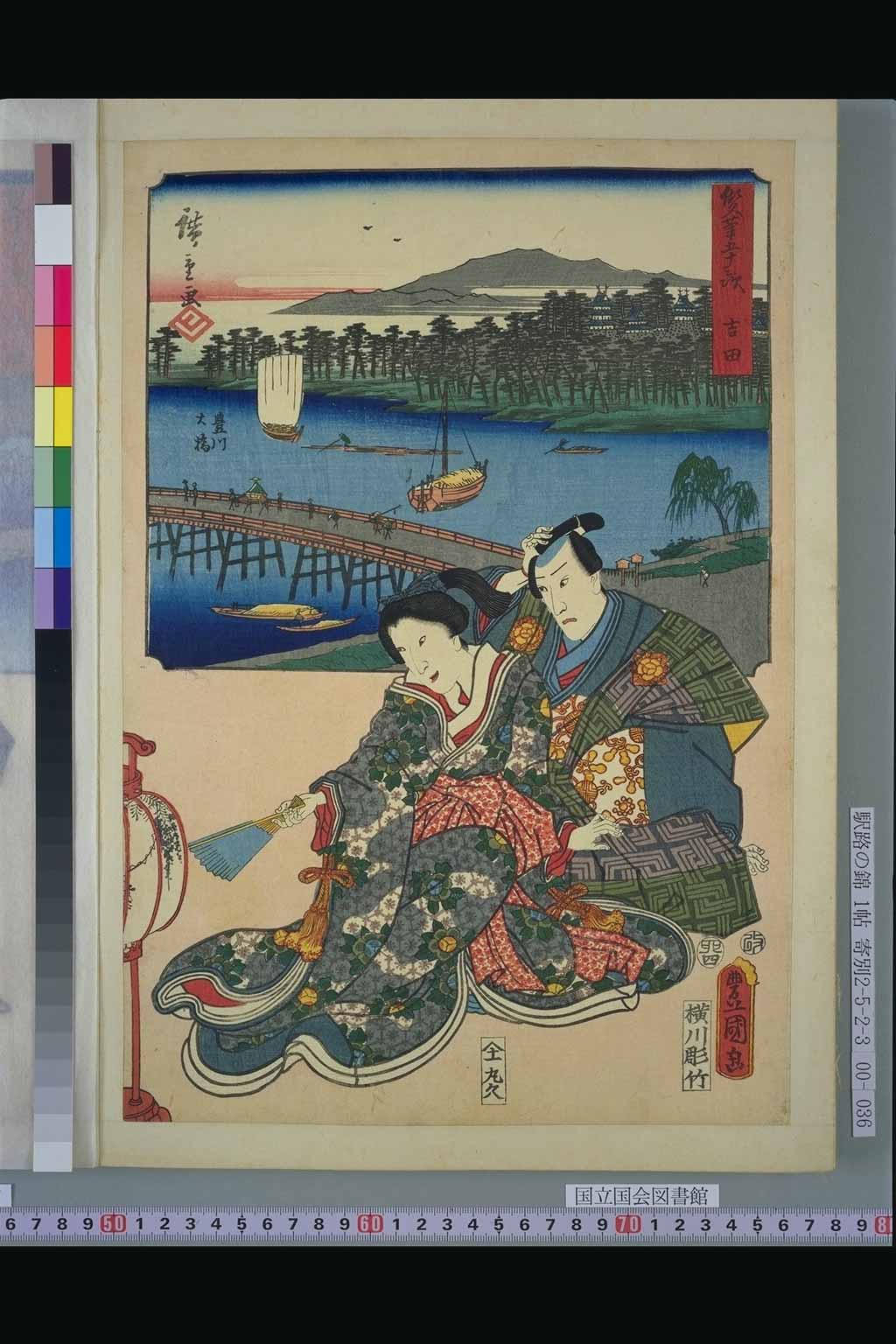

35.吉田 阿蘭ノ方(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

35.吉田 阿蘭ノ方(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

35.御油宿|あいち歴史観光

35.御油宿|あいち歴史観光 -

36. 御油 旅人留女(東海道五十三次:歌川広重)

36. 御油 旅人留女(東海道五十三次:歌川広重) -

36.御油 〈本 直江(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

36.御油 〈本 直江(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

36.赤坂宿(赤坂宿|あいち歴史観光)

36.赤坂宿(赤坂宿|あいち歴史観光) -

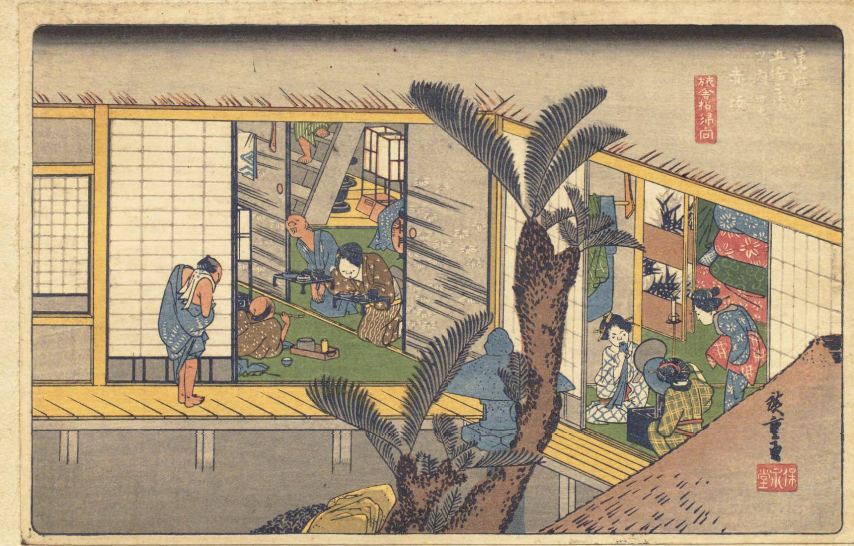

37. 赤坂 旅舎招婦ノ図(東海道五十三次:歌川広重)

37. 赤坂 旅舎招婦ノ図(東海道五十三次:歌川広重) -

37.藤川宿(藤川宿|あいち歴史観光)

37.藤川宿(藤川宿|あいち歴史観光) -

37.赤坂(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

37.赤坂(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

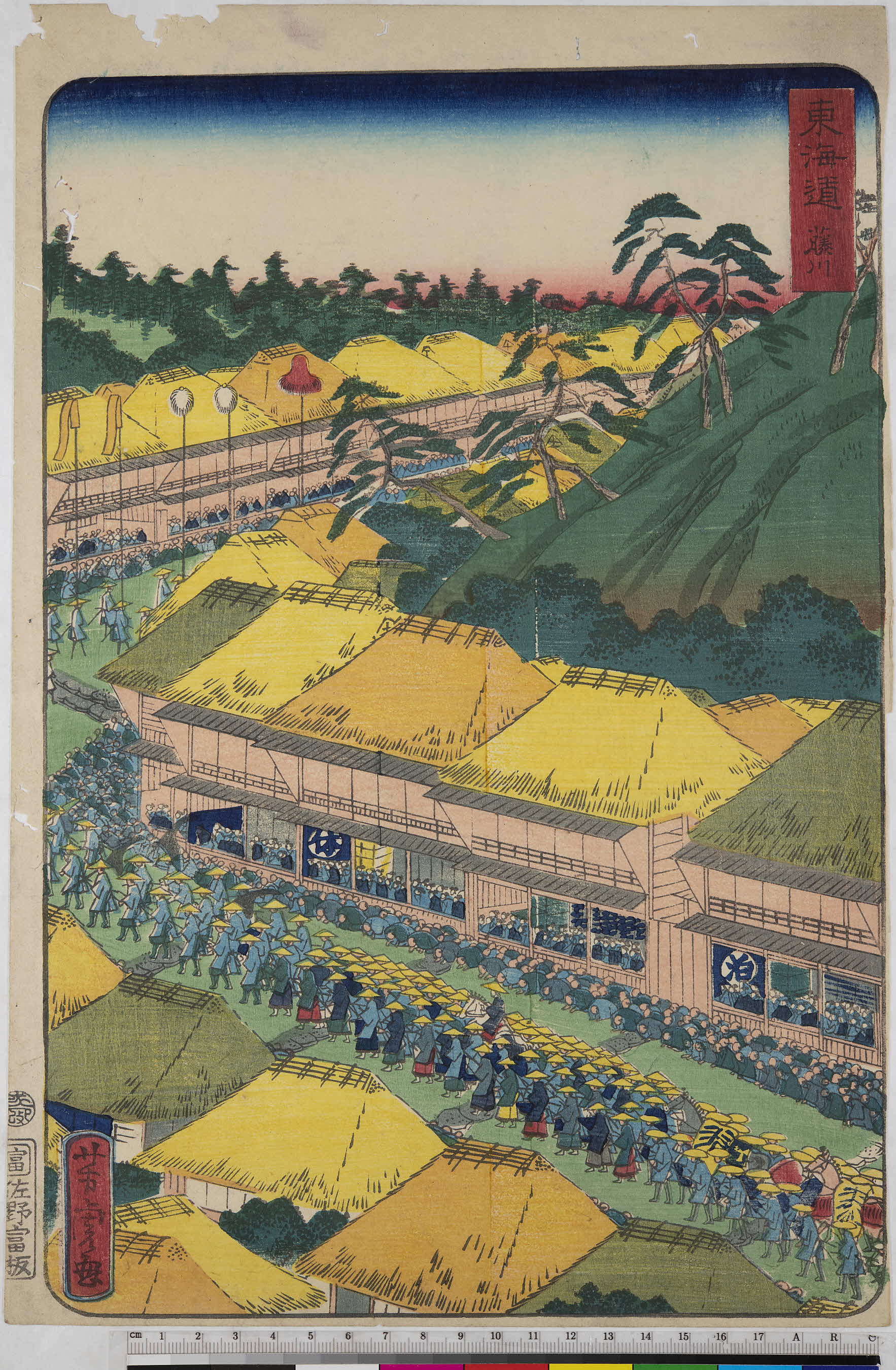

38. 藤川 棒鼻ノ図(東海道五十三次:歌川広重)

38. 藤川 棒鼻ノ図(東海道五十三次:歌川広重) -

38.岡崎宿(岡崎宿|あいち歴史)

38.岡崎宿(岡崎宿|あいち歴史) -

38.藤川 女旅人(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

38.藤川 女旅人(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

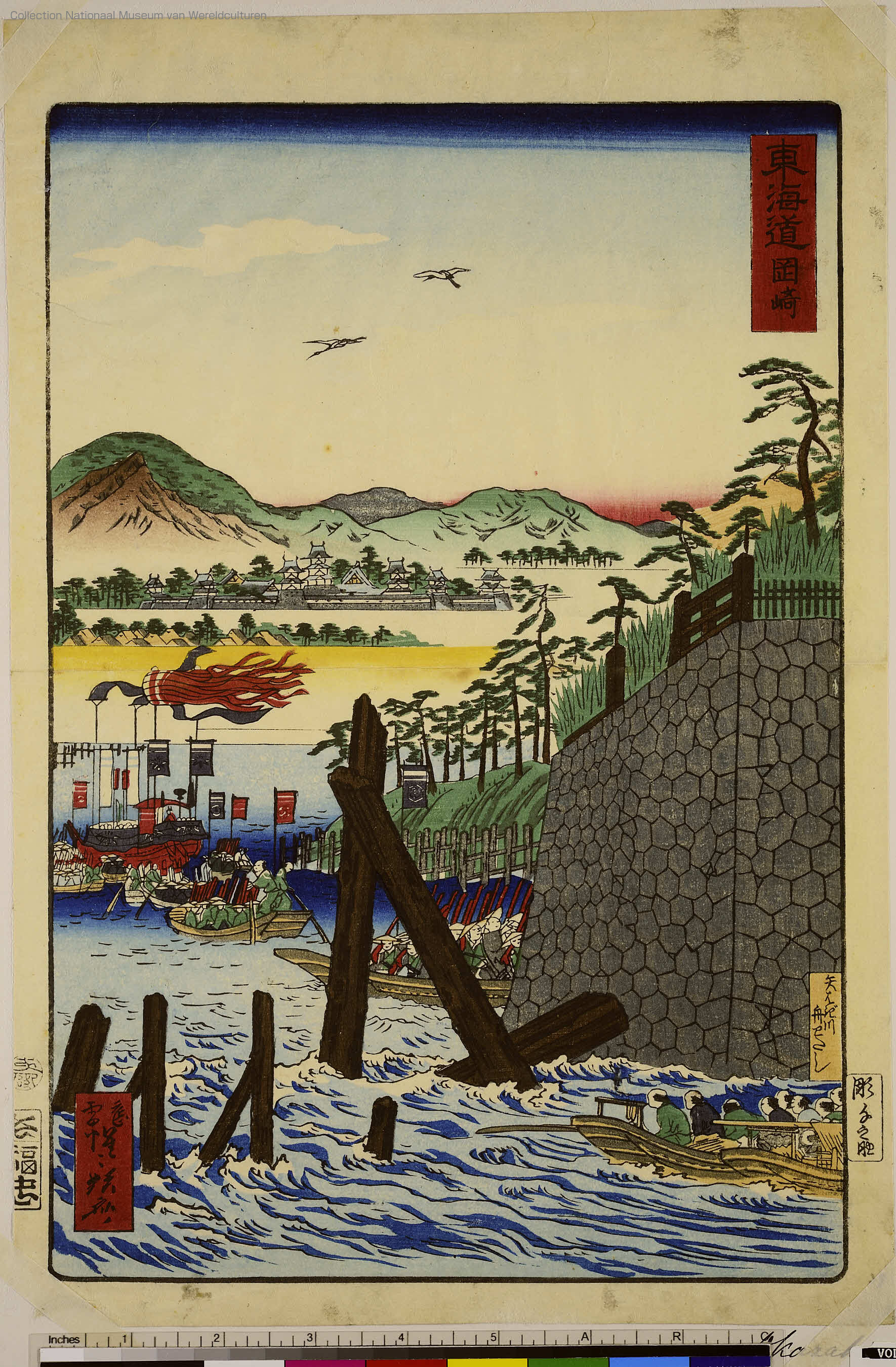

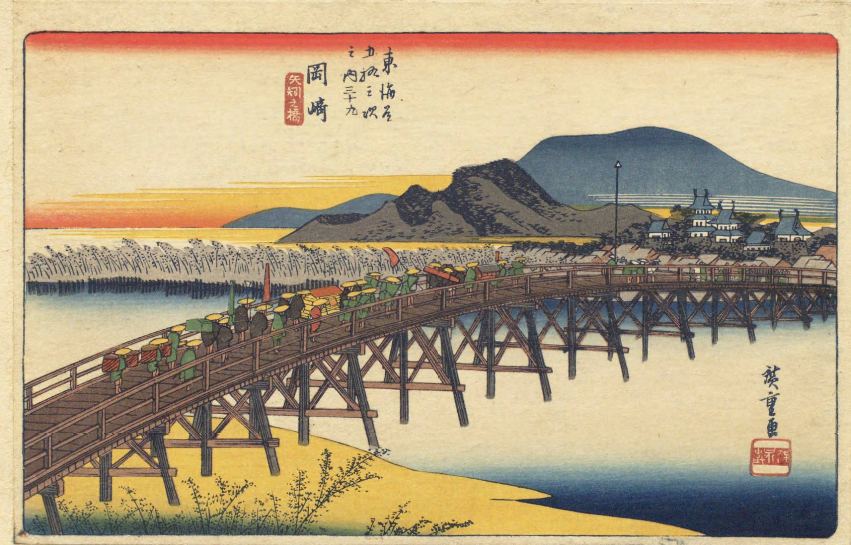

39. 岡崎 矢矧之橋(東海道五十三次:歌川広重)

39. 岡崎 矢矧之橋(東海道五十三次:歌川広重) -

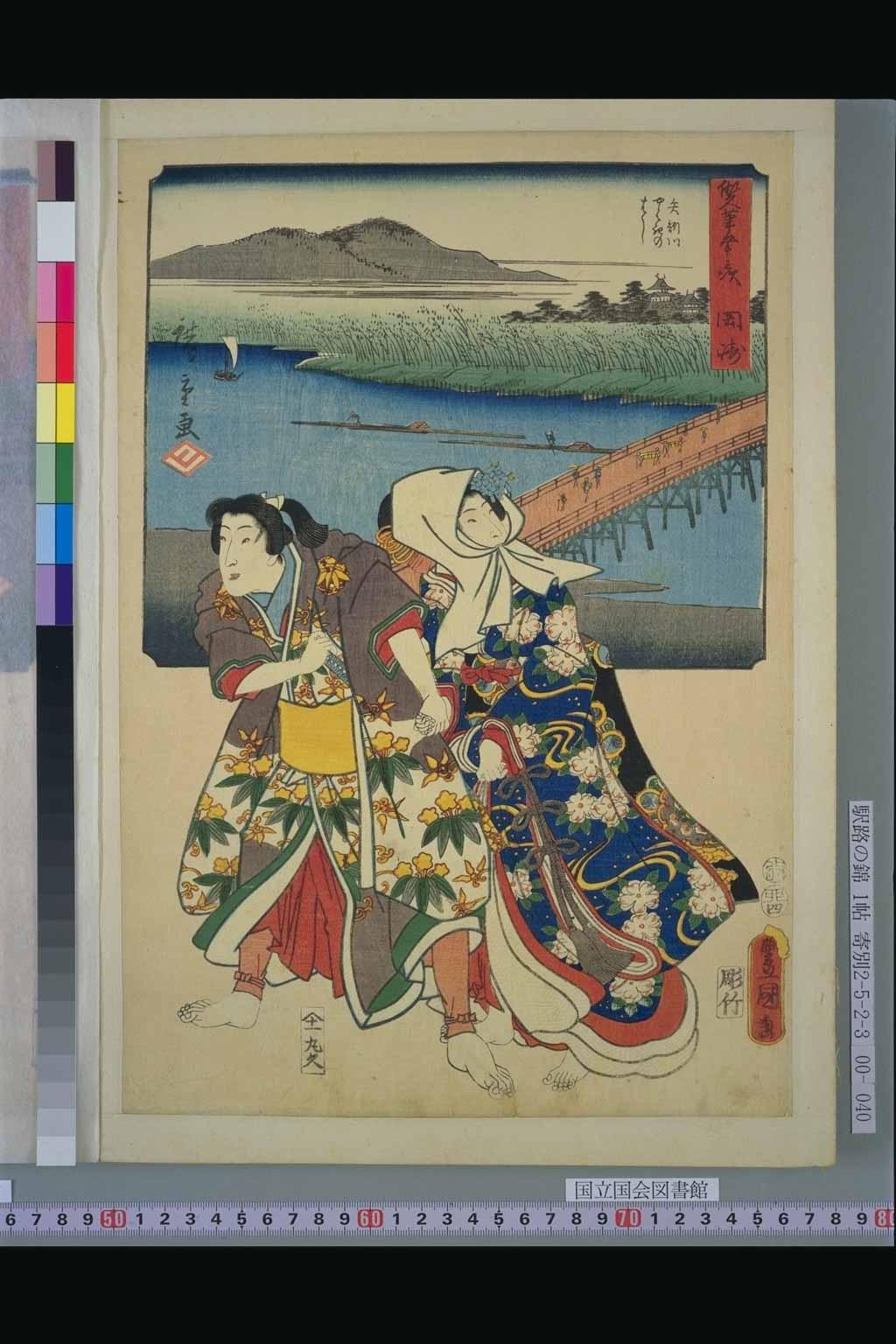

39.岡崎 浄瑠璃姫(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

39.岡崎 浄瑠璃姫(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

39.池鯉鮒宿(東海道五十三次 39番目の宿場町池鯉鮒|知立市)

39.池鯉鮒宿(東海道五十三次 39番目の宿場町池鯉鮒|知立市) -

3.川崎 麦藁細工(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

3.川崎 麦藁細工(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

3.神奈川宿(神奈川宿歴史の道|横浜市)

3.神奈川宿(神奈川宿歴史の道|横浜市) -

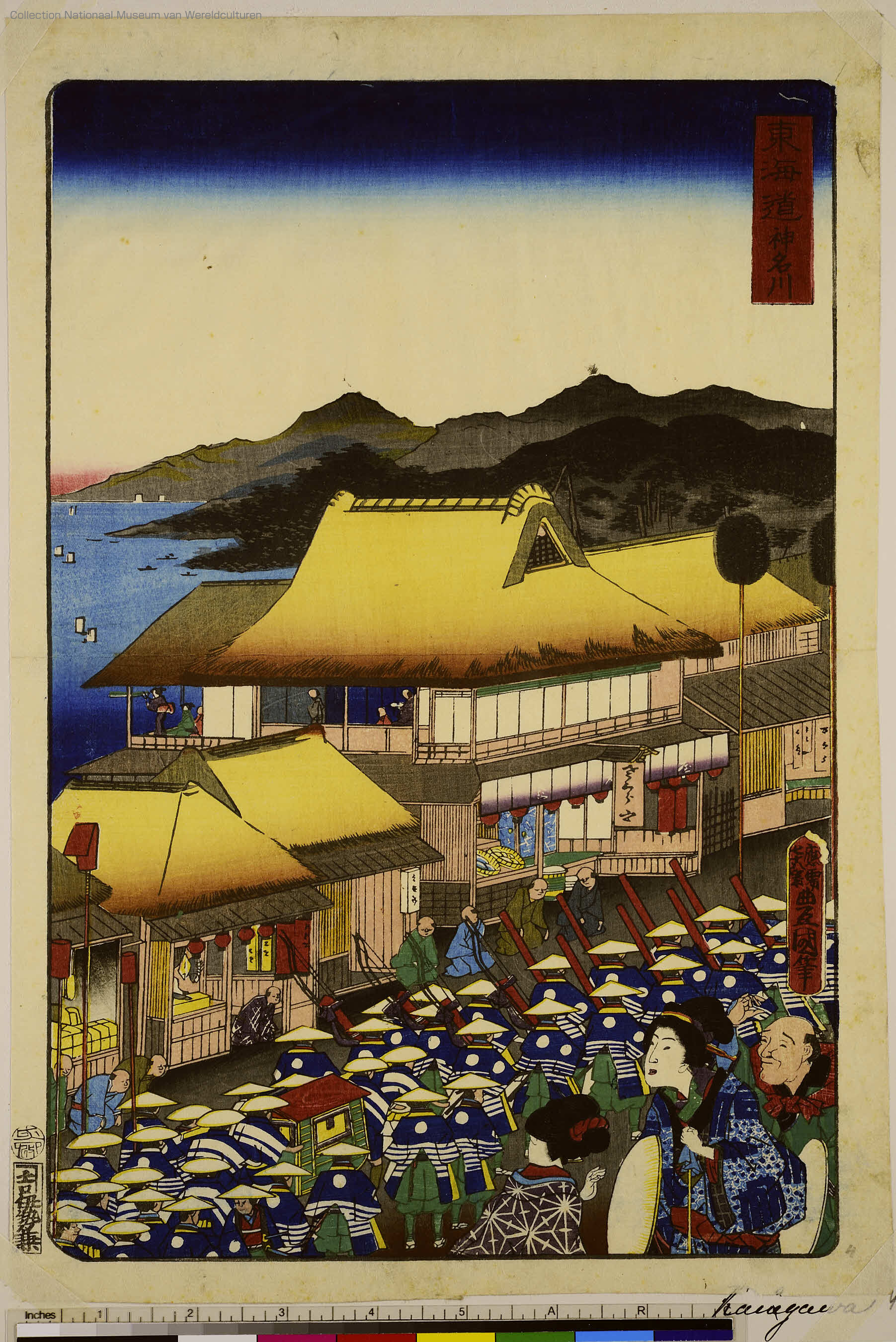

4. 神奈川 台之景(東海道五十三次:歌川広重)

4. 神奈川 台之景(東海道五十三次:歌川広重) -

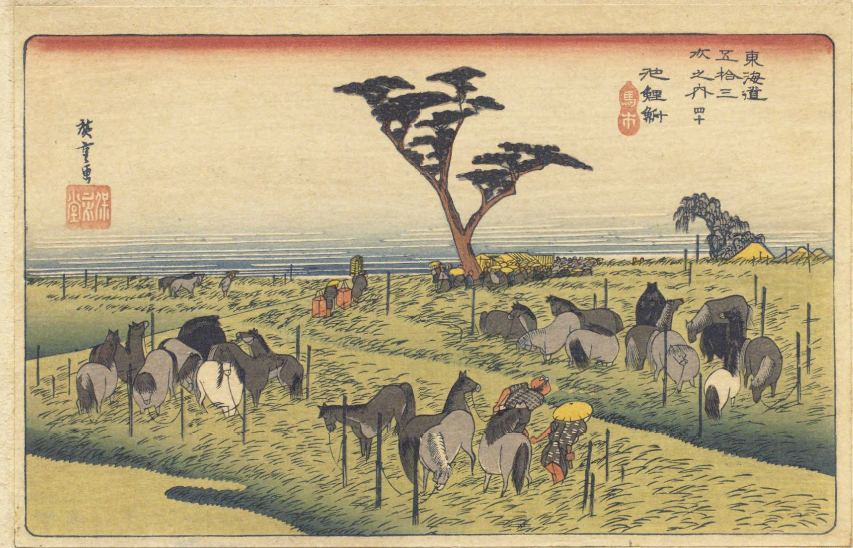

40. 池鯉鮒 首夏馬市(東海道五十三次:歌川広重)

40. 池鯉鮒 首夏馬市(東海道五十三次:歌川広重) -

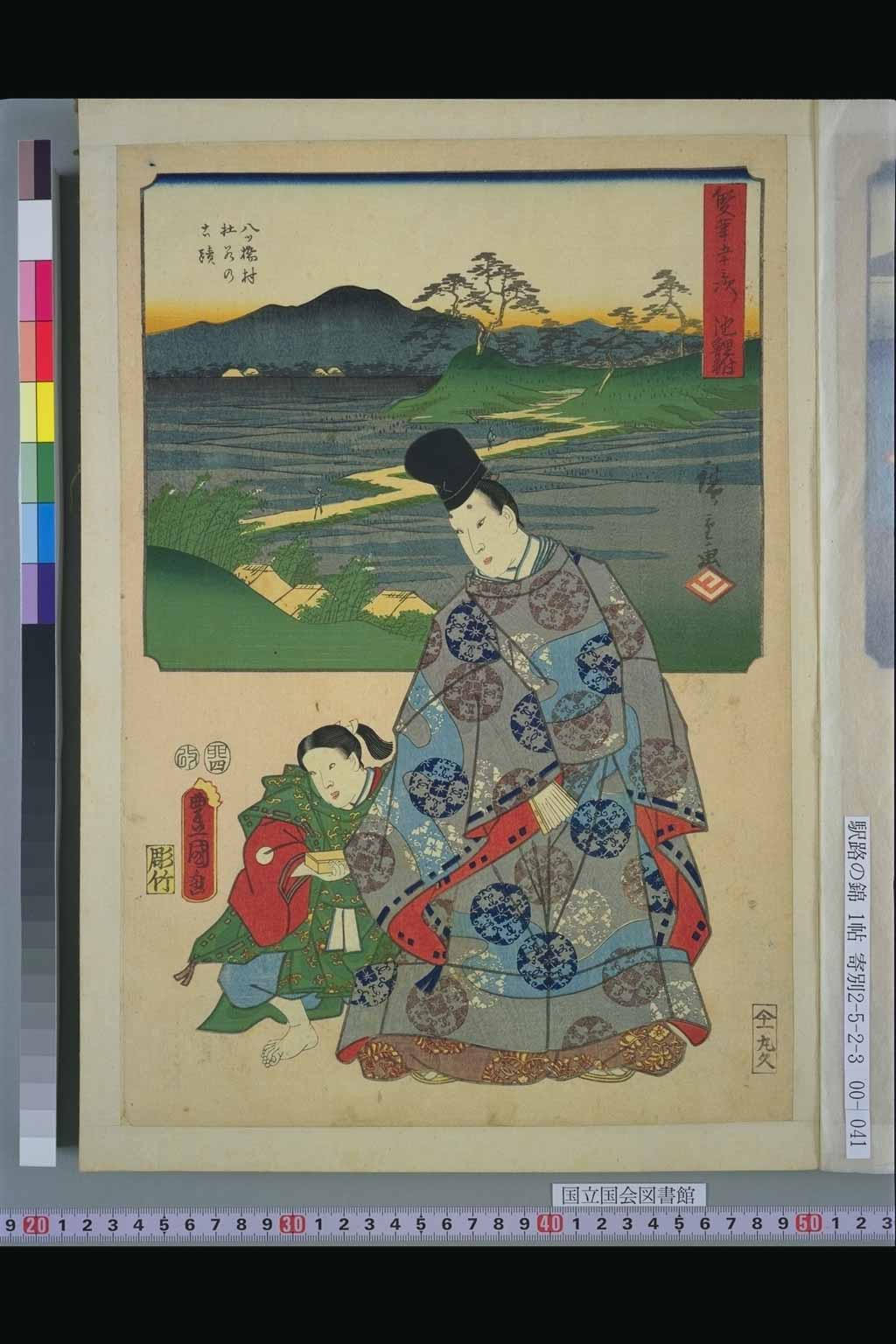

40.業平 八ツ橋 池鯉鮒(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

40.業平 八ツ橋 池鯉鮒(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

40.鳴海宿(鳴海宿|あいち歴史観光)

-

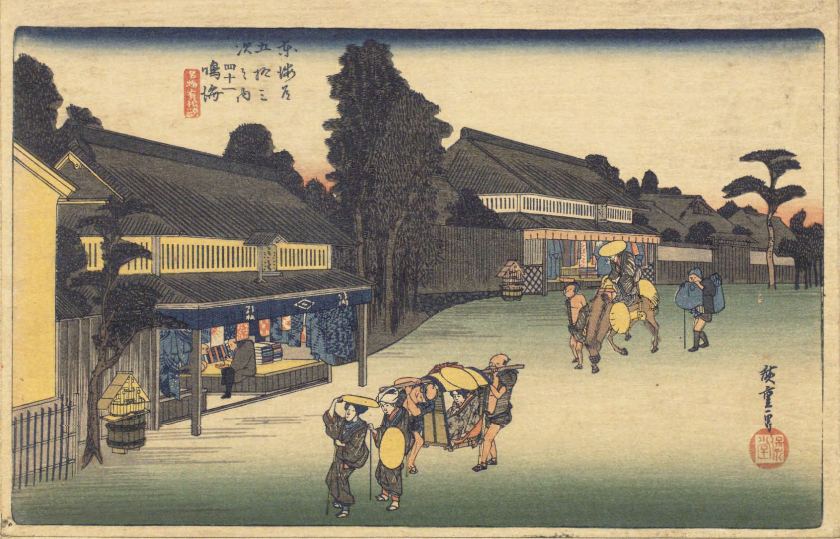

41. 鳴海 名物有松坂(東海道五十三次:歌川広重)

41. 鳴海 名物有松坂(東海道五十三次:歌川広重) -

41.宮宿(宮宿|愛知県の観光サイト)

41.宮宿(宮宿|愛知県の観光サイト) -

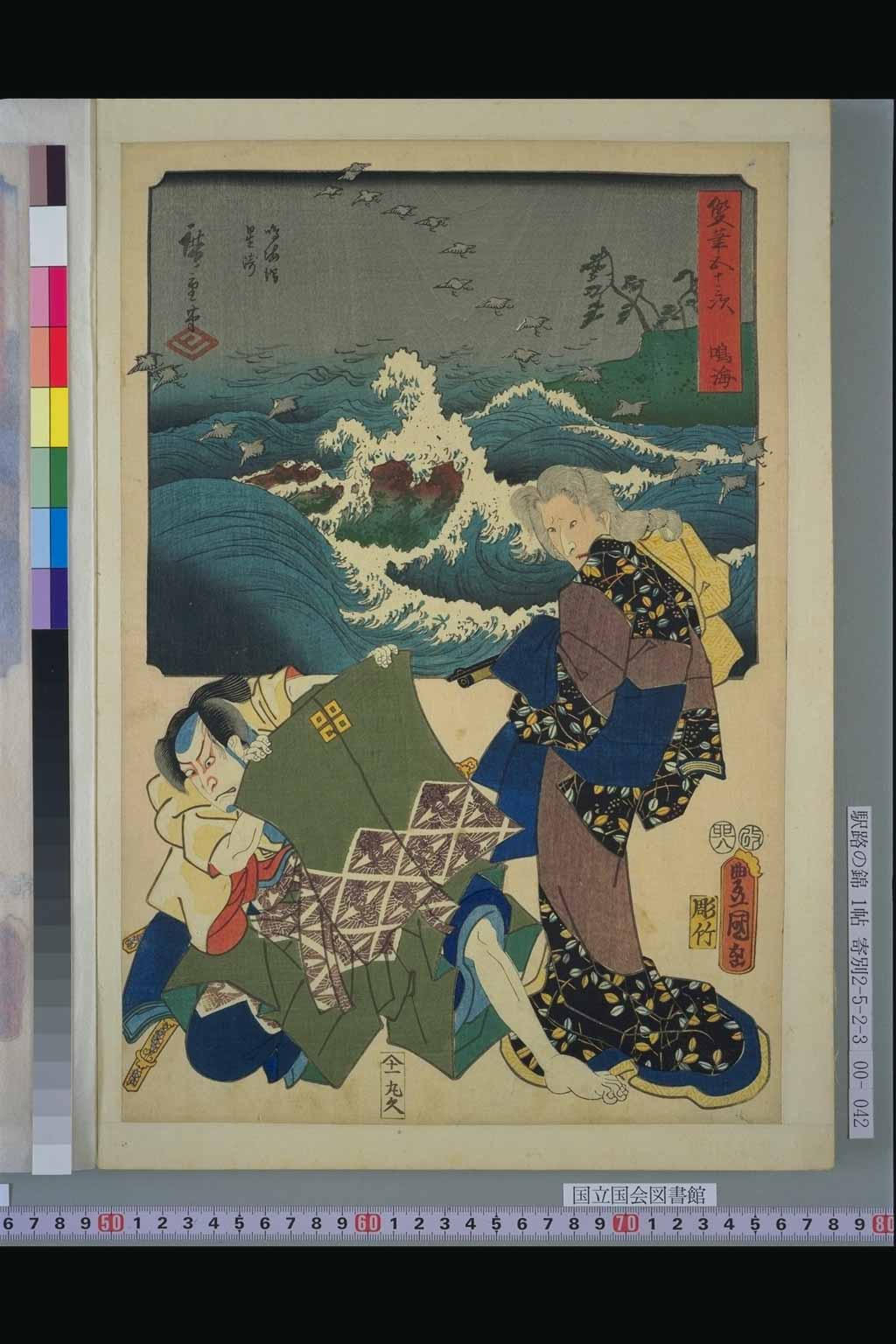

41.鳴海 丹右エ門(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

41.鳴海 丹右エ門(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

42. 宮 熱田神事(東海道五十三次:歌川広重)

42. 宮 熱田神事(東海道五十三次:歌川広重) -

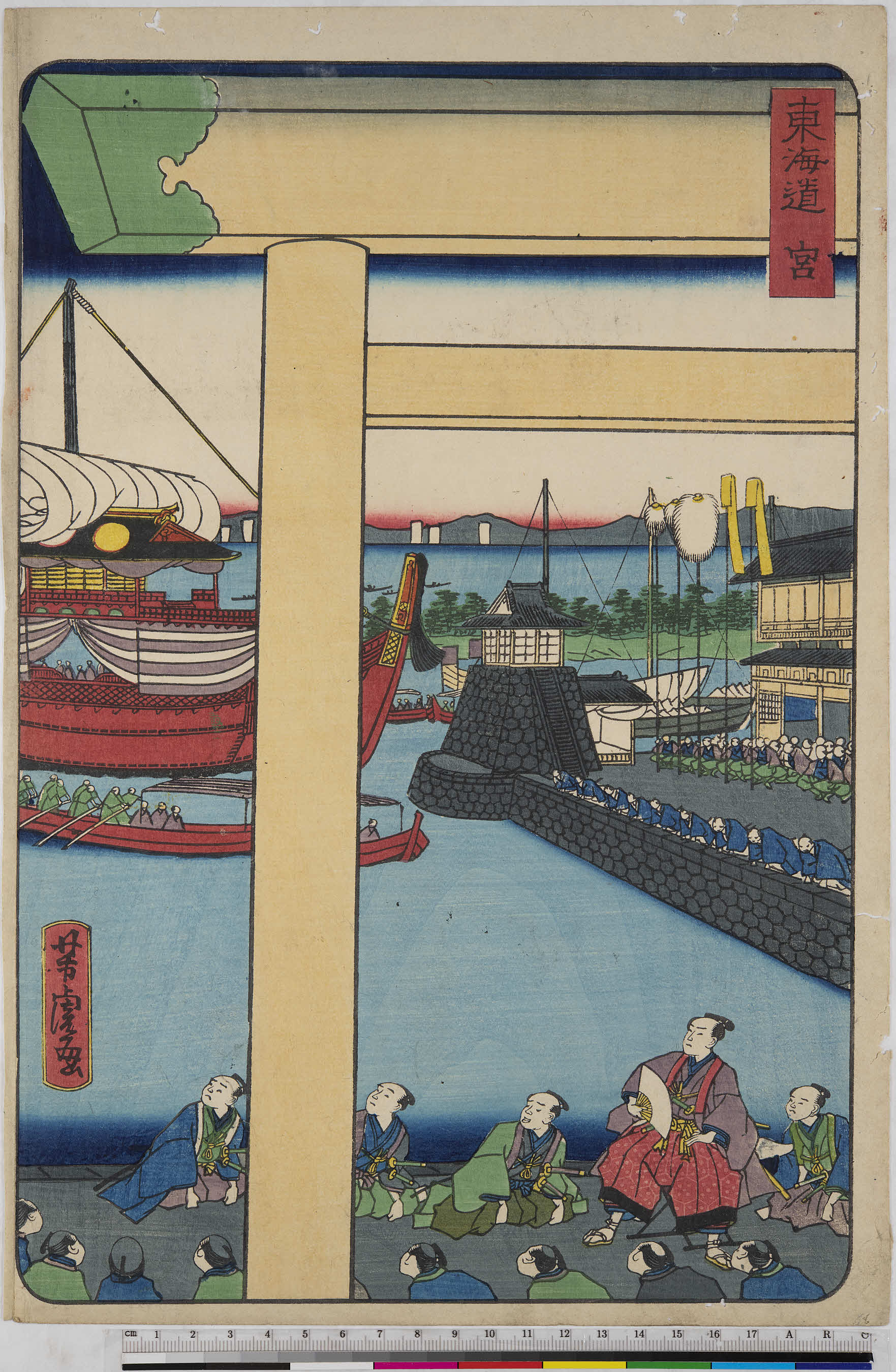

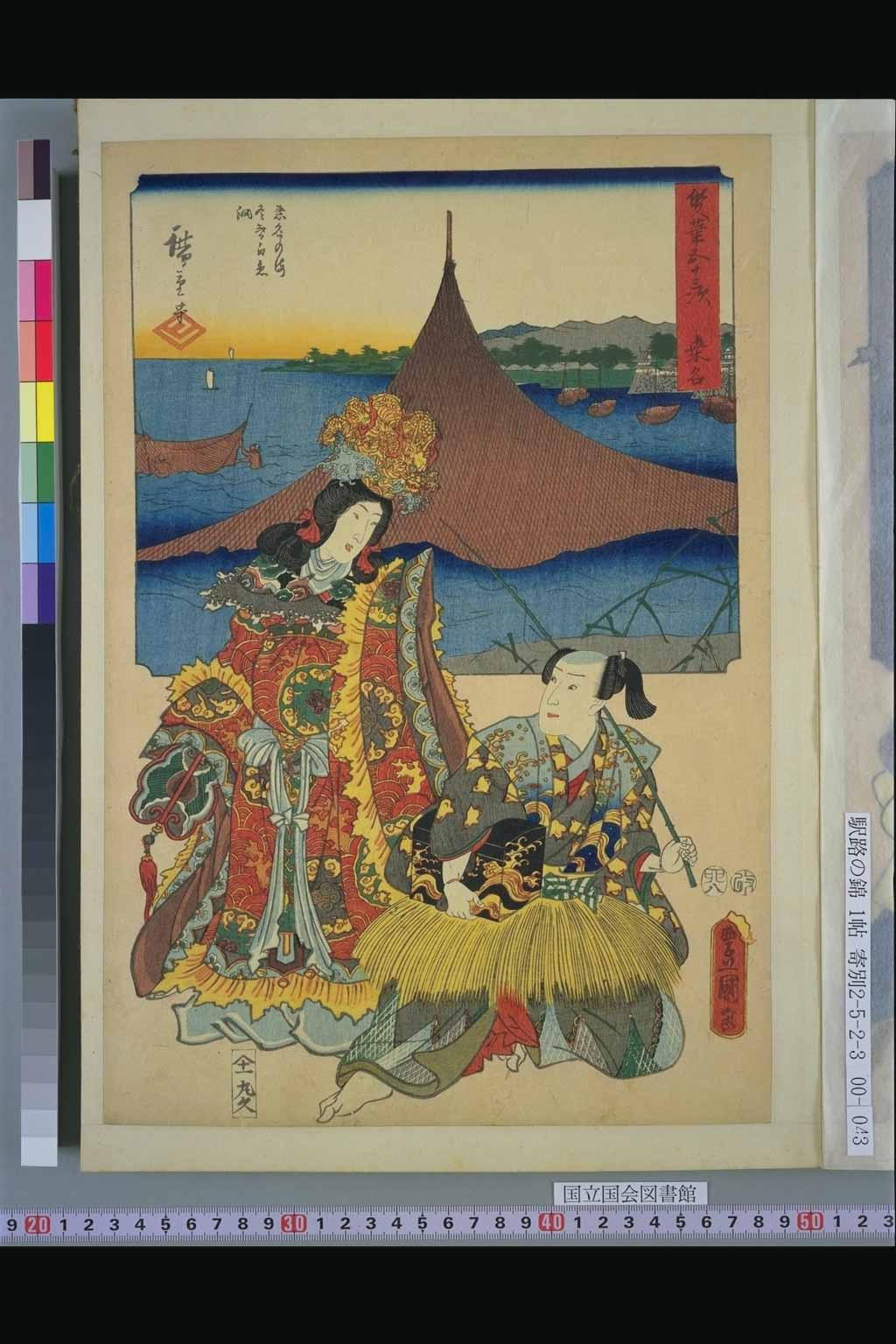

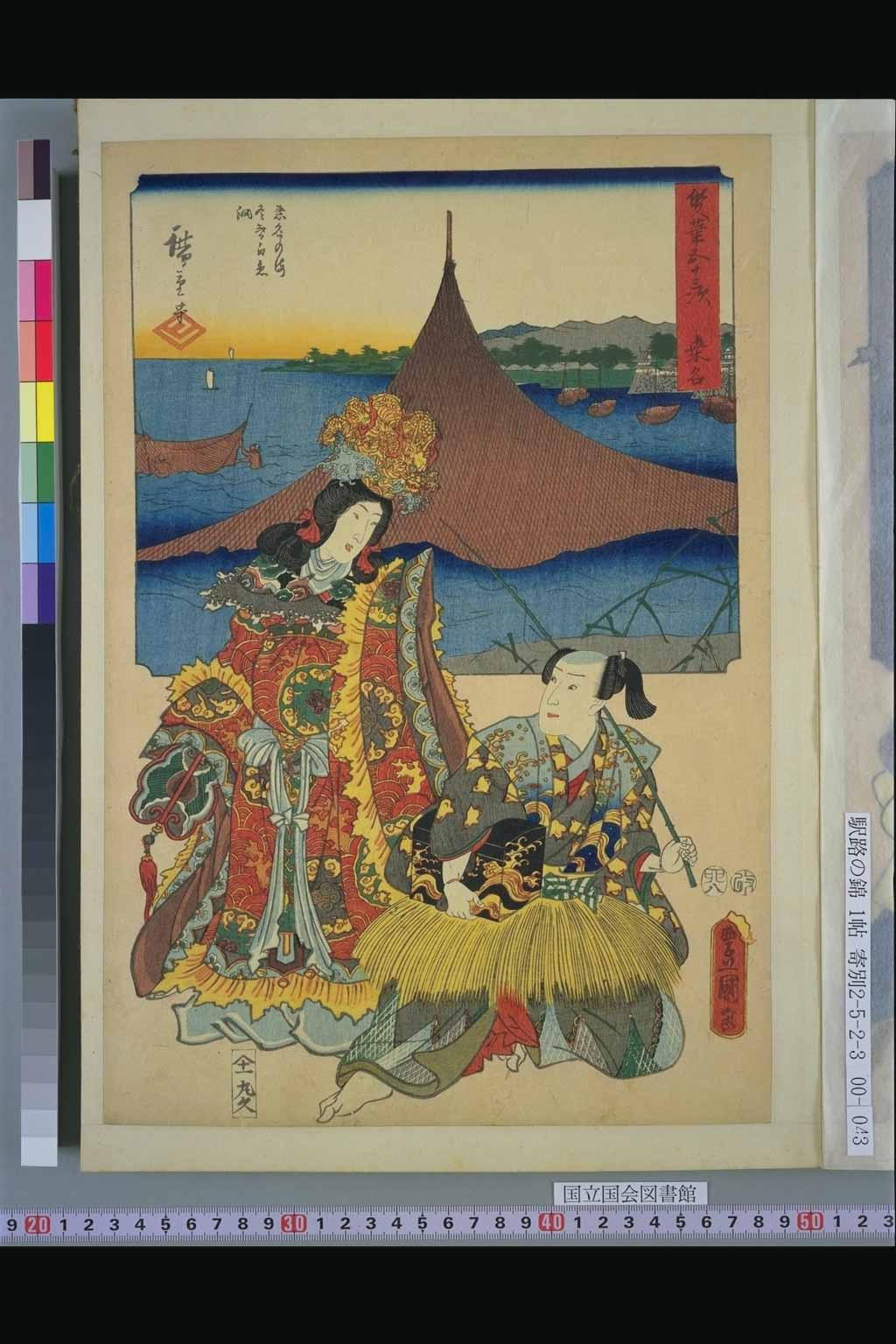

42.宮(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

42.宮(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

42.桑名宿(ぶらり東海道の旅|桑名市)

42.桑名宿(ぶらり東海道の旅|桑名市) -

43. 桑名 七里渡口(東海道五十三次:歌川広重)

43. 桑名 七里渡口(東海道五十三次:歌川広重) -

43.四日市宿(四日市宿|あいち歴史観光)

43.四日市宿(四日市宿|あいち歴史観光) -

43.桑名 乙姫浦島(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

43.桑名 乙姫浦島(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

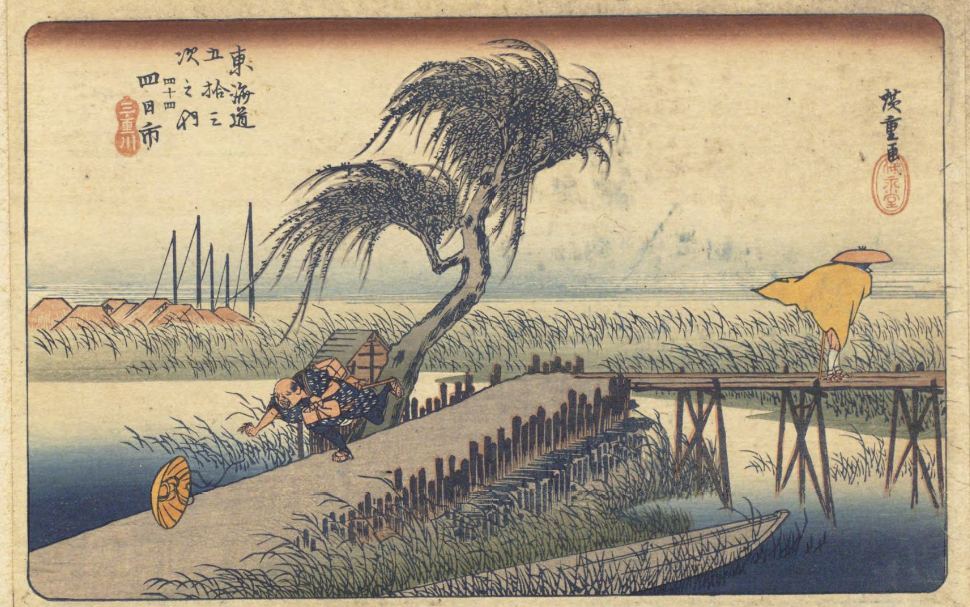

44. 四日市 三重川(東海道五十三次:歌川広重)

44. 四日市 三重川(東海道五十三次:歌川広重) -

44.石薬師宿(石薬師宿|あいち歴史観光)

44.石薬師宿(石薬師宿|あいち歴史観光) -

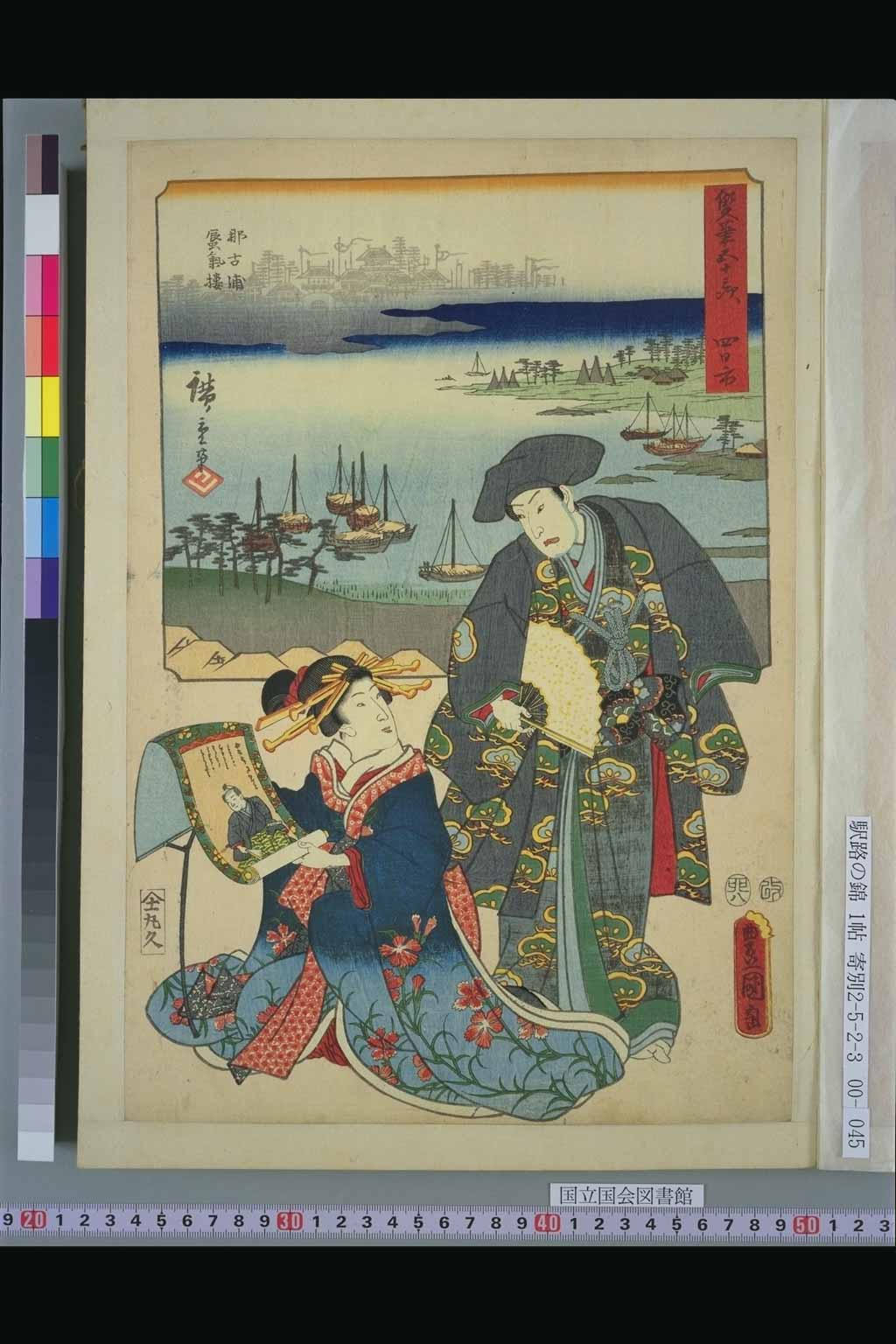

44.範清写画 四日市(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

44.範清写画 四日市(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

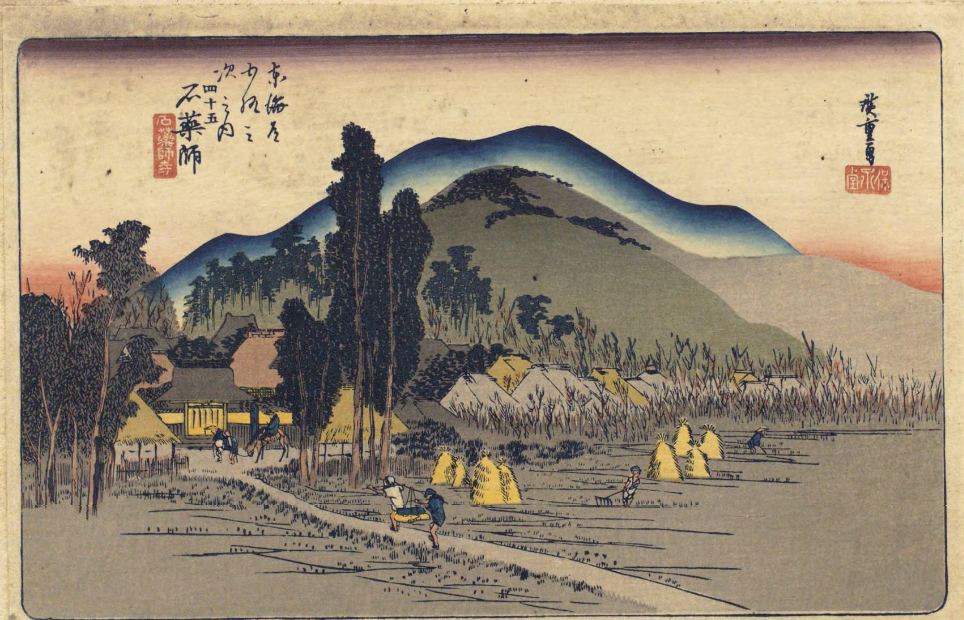

45. 石薬師 石薬師寺(東海道五十三次:歌川広重)

45. 石薬師 石薬師寺(東海道五十三次:歌川広重) -

45.庄野宿(庄野宿|あいち歴史観光)

45.庄野宿(庄野宿|あいち歴史観光) -

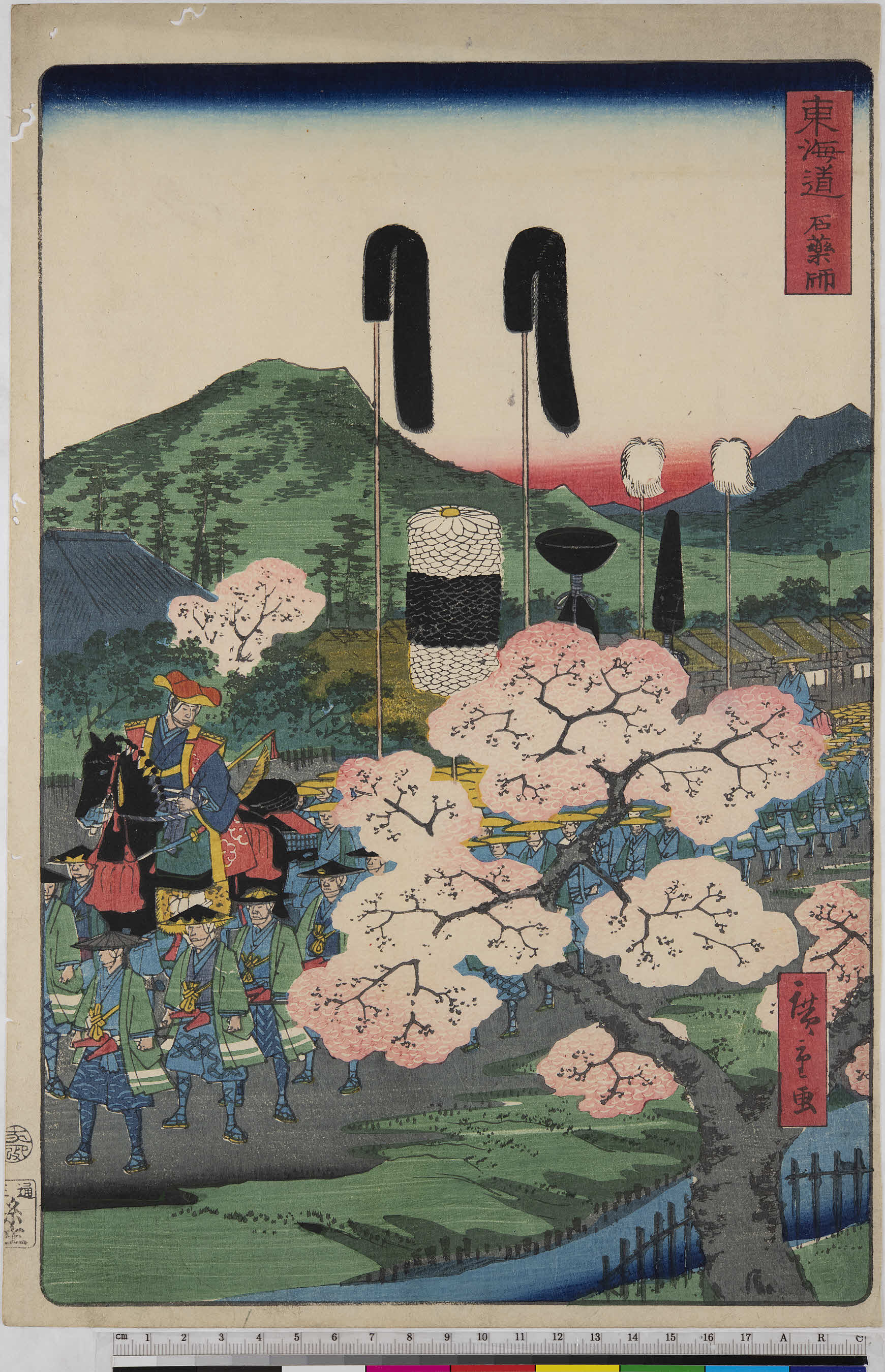

45.石薬師 弁けい(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

45.石薬師 弁けい(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

46. 庄野 白雨(東海道五十三次:歌川広重)

46. 庄野 白雨(東海道五十三次:歌川広重) -

46.亀山宿(亀山宿|あいち歴史観光)

46.亀山宿(亀山宿|あいち歴史観光) -

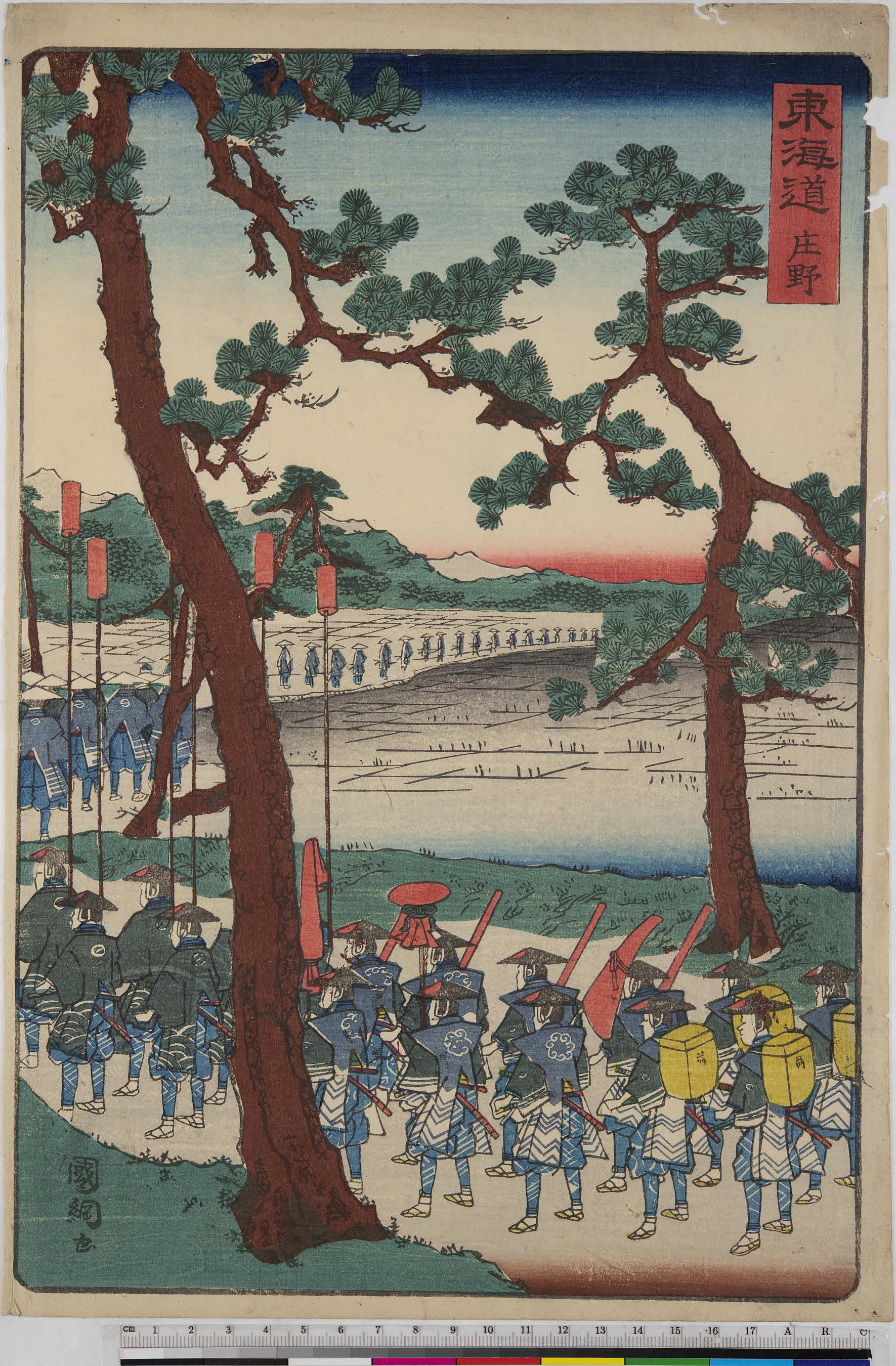

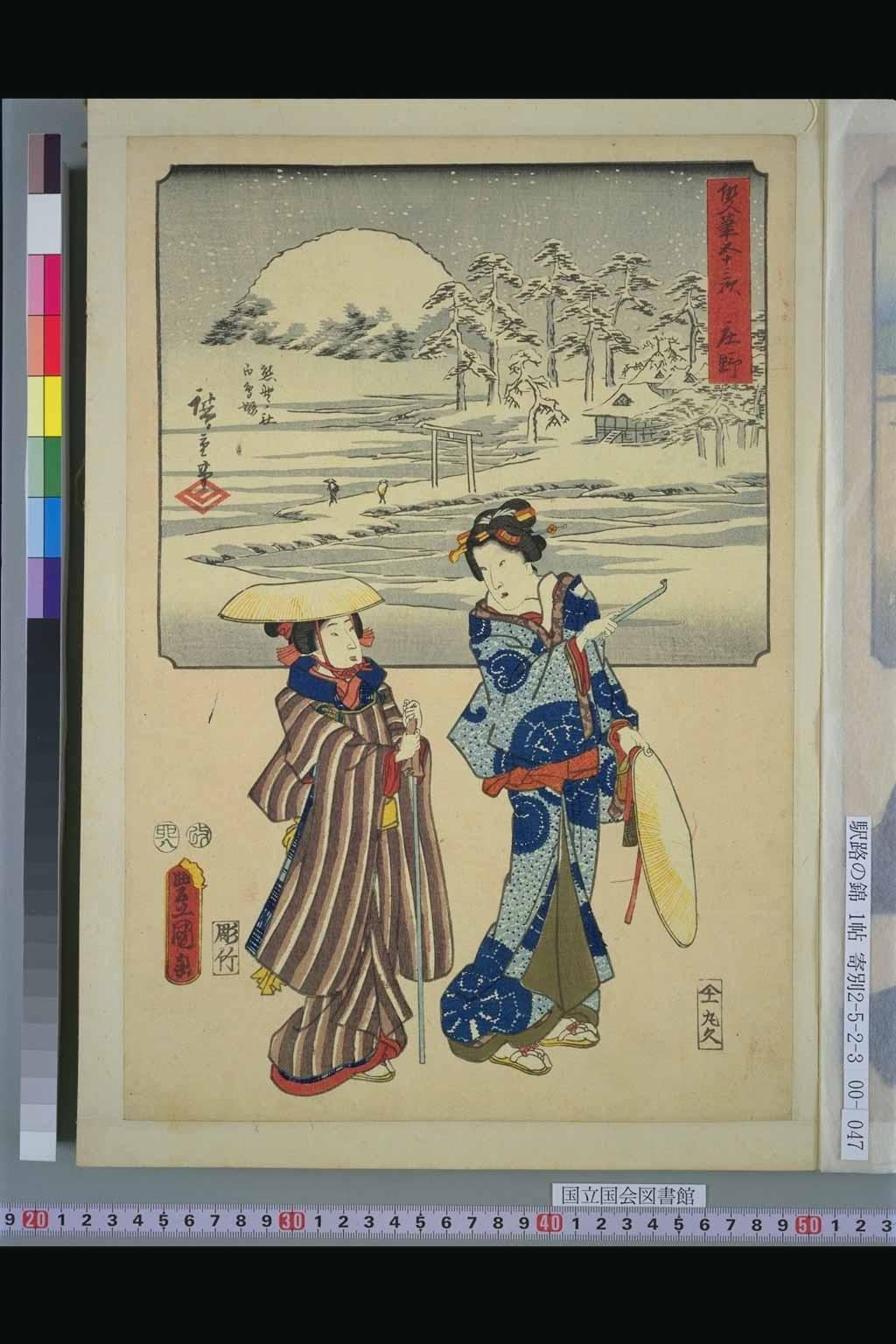

46.庄野 女人旅(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

46.庄野 女人旅(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

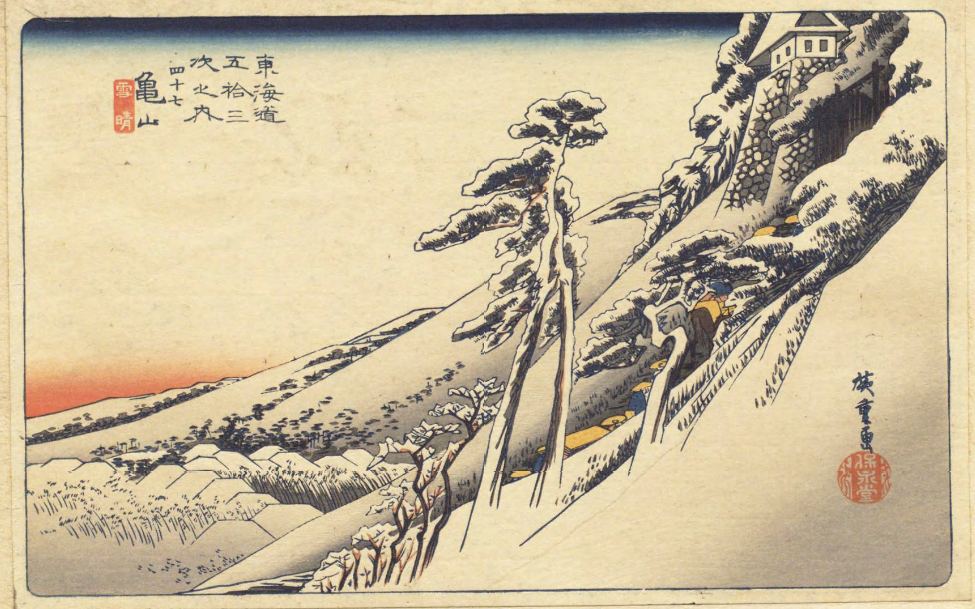

47. 亀山 雪晴(東海道五十三次:歌川広重)

47. 亀山 雪晴(東海道五十三次:歌川広重) -

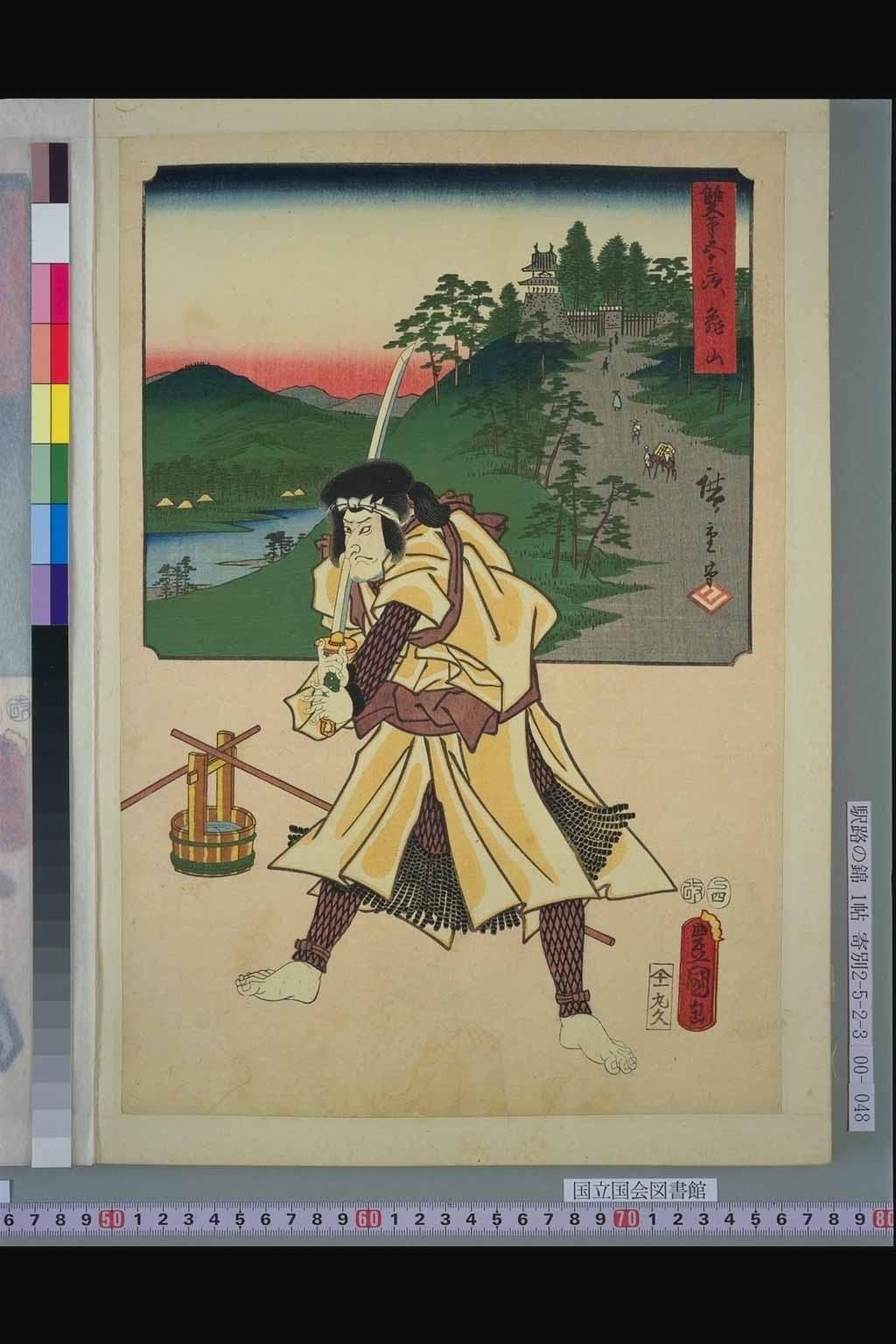

47.「亀山」「赤ほり 水右衛門」(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

47.「亀山」「赤ほり 水右衛門」(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

47.関宿(東海道関宿をあるく|観光三重)

47.関宿(東海道関宿をあるく|観光三重) -

48. 関 本陣 早立(東海道五十三次:歌川広重)

48. 関 本陣 早立(東海道五十三次:歌川広重) -

48.坂下宿(坂下宿をあるく|亀山市)

48.坂下宿(坂下宿をあるく|亀山市) -

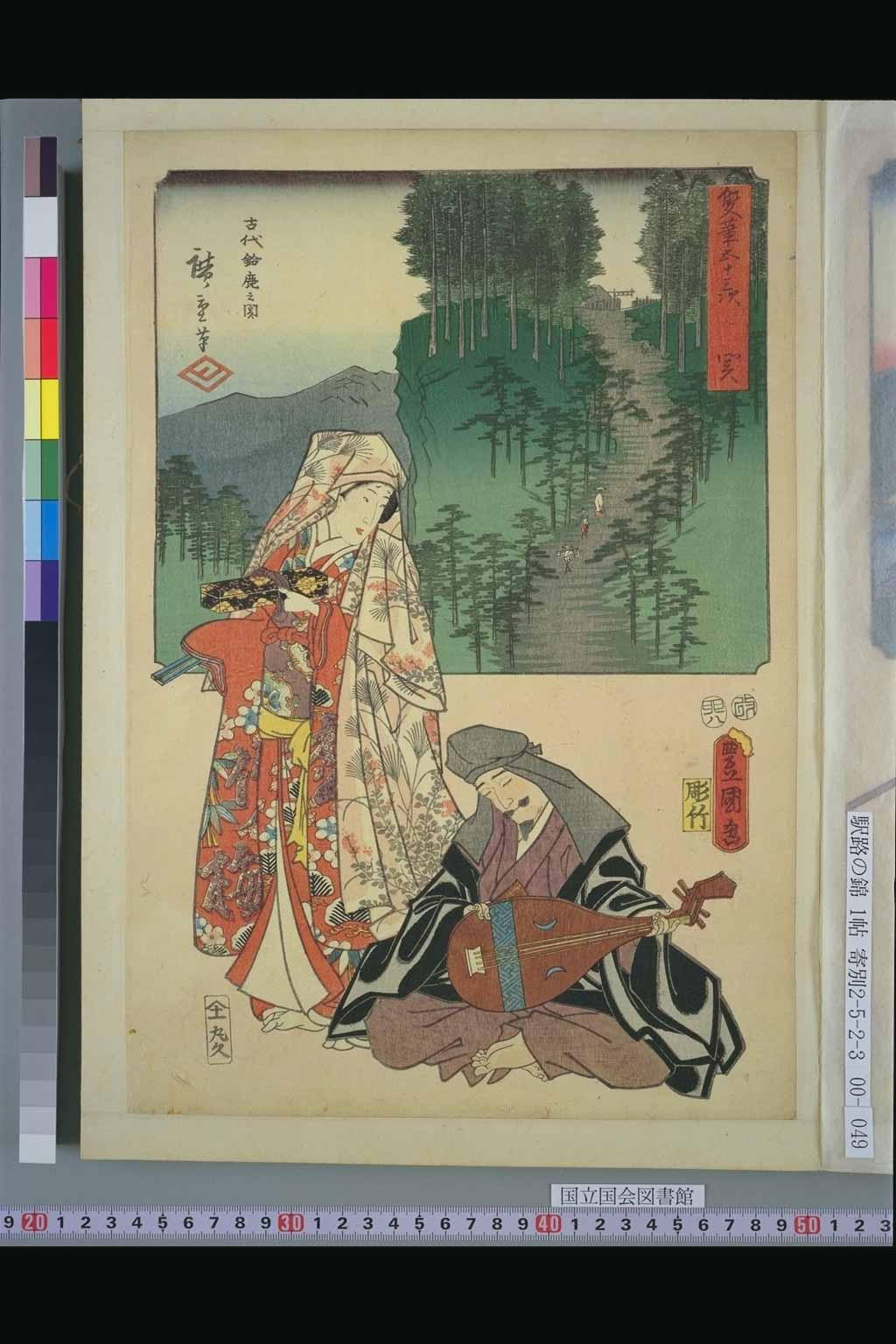

48.関 蝉丸 上臈(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

48.関 蝉丸 上臈(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

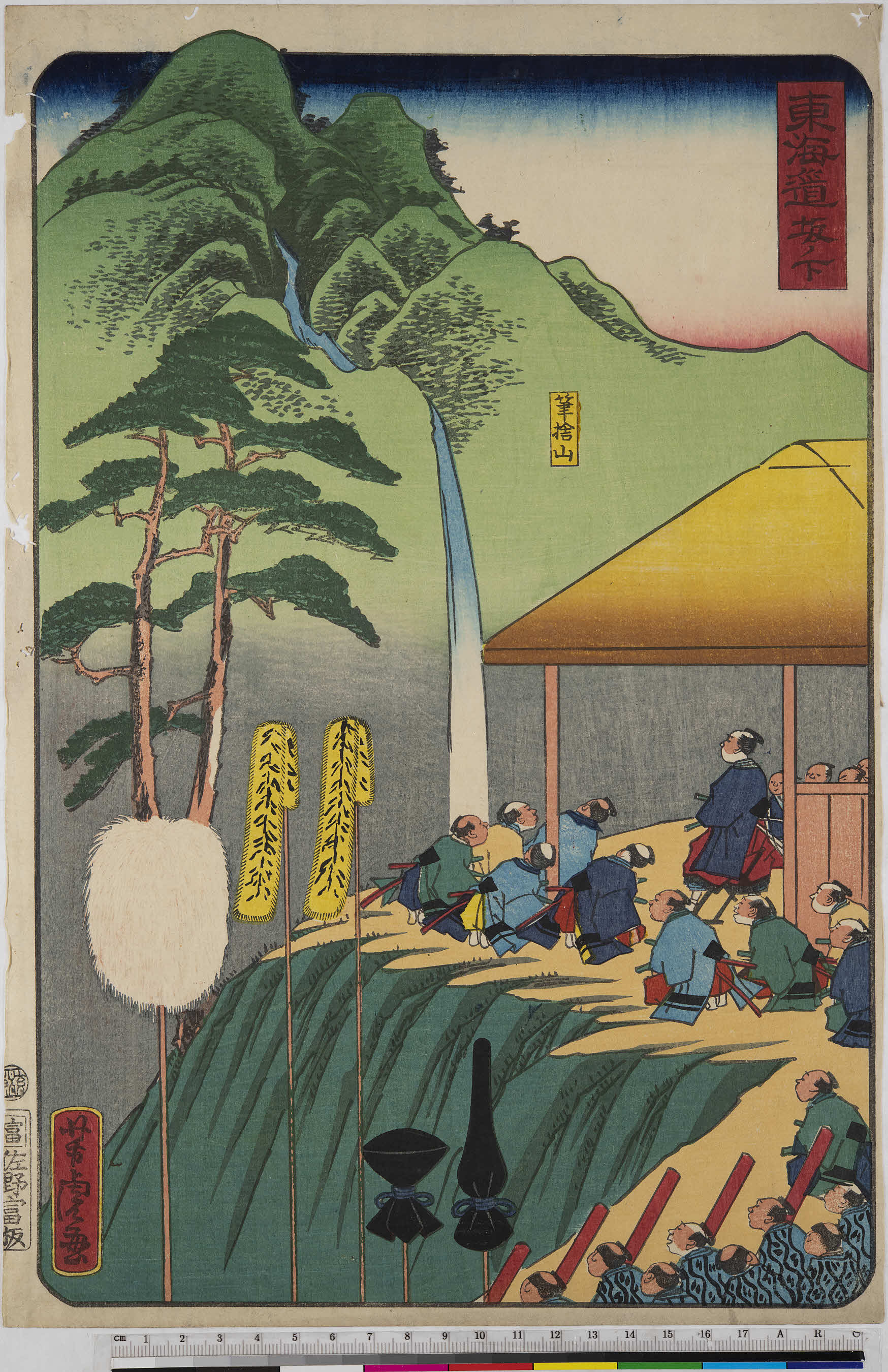

49. 阪之下 筆捨嶺(東海道五十三次:歌川広重)

49. 阪之下 筆捨嶺(東海道五十三次:歌川広重) -

49.土山宿(東海道の宿場町土山|滋賀県文化財保護協会)

49.土山宿(東海道の宿場町土山|滋賀県文化財保護協会) -

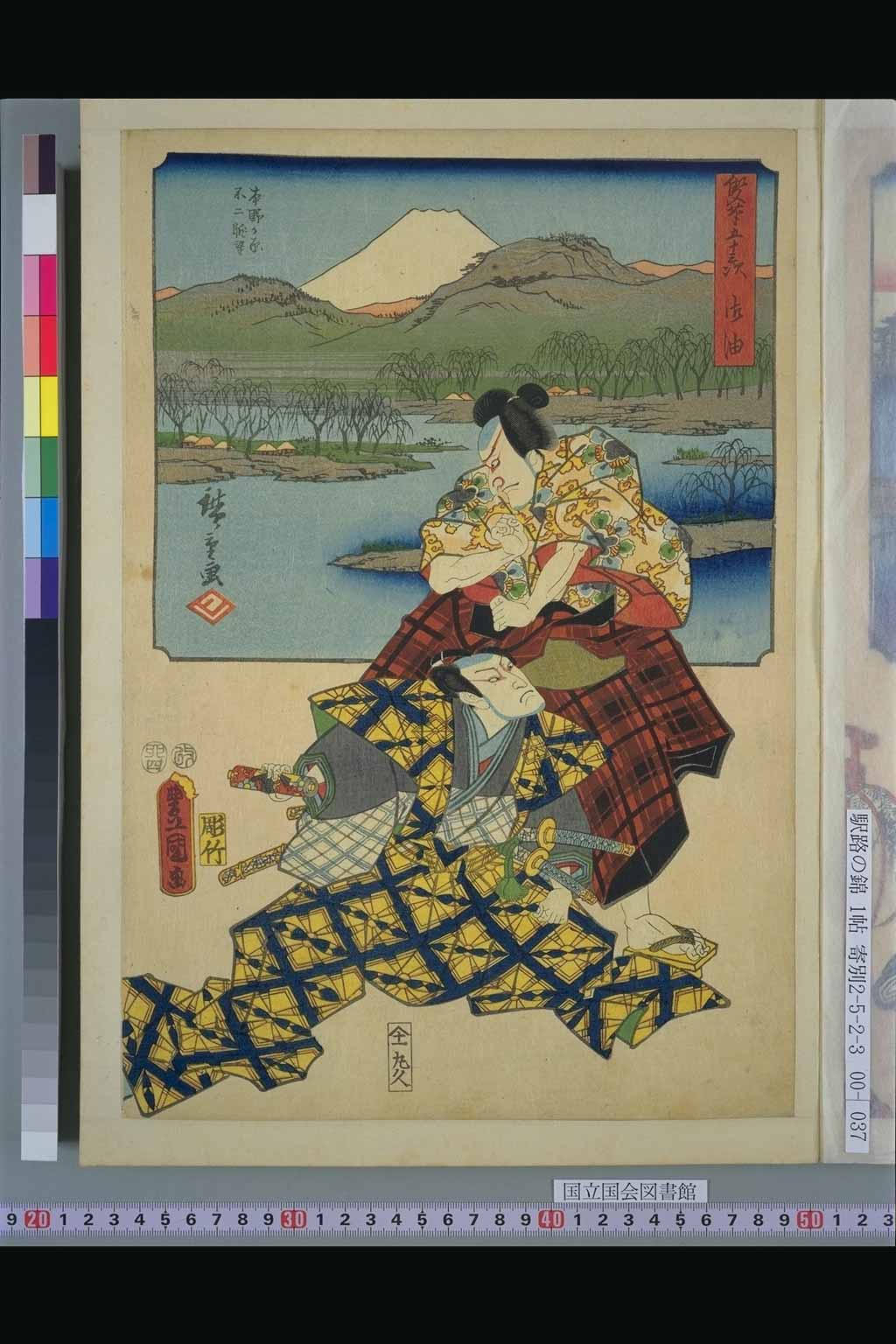

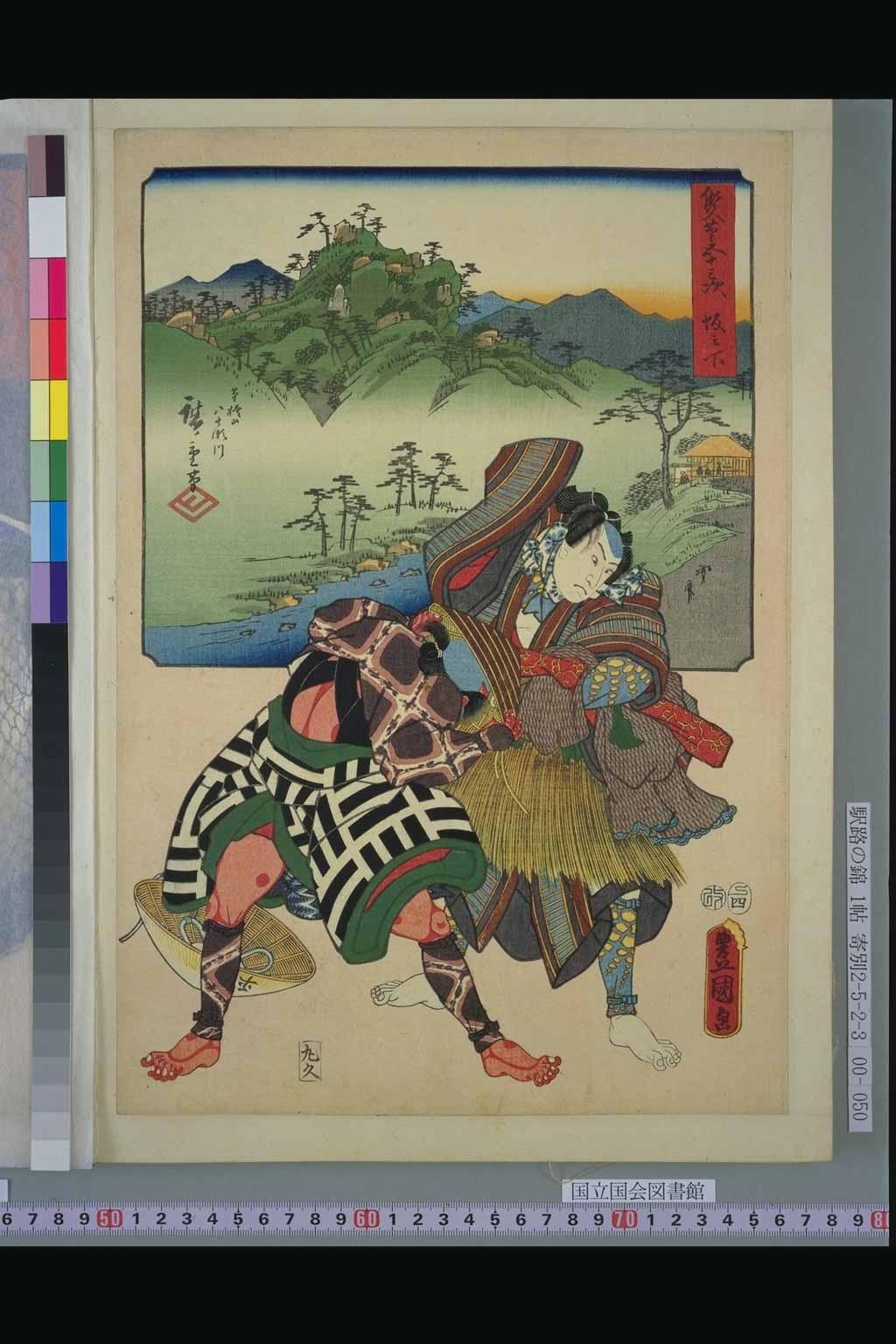

49.坂之下(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

49.坂之下(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

4.保土ヶ谷宿(旧東海道保土ヶ谷宿について|横浜市)

4.保土ヶ谷宿(旧東海道保土ヶ谷宿について|横浜市) -

4.神奈川 鎌持(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

4.神奈川 鎌持(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

5 戸塚宿(旧東海道戸塚宿|横浜市)

5 戸塚宿(旧東海道戸塚宿|横浜市) -

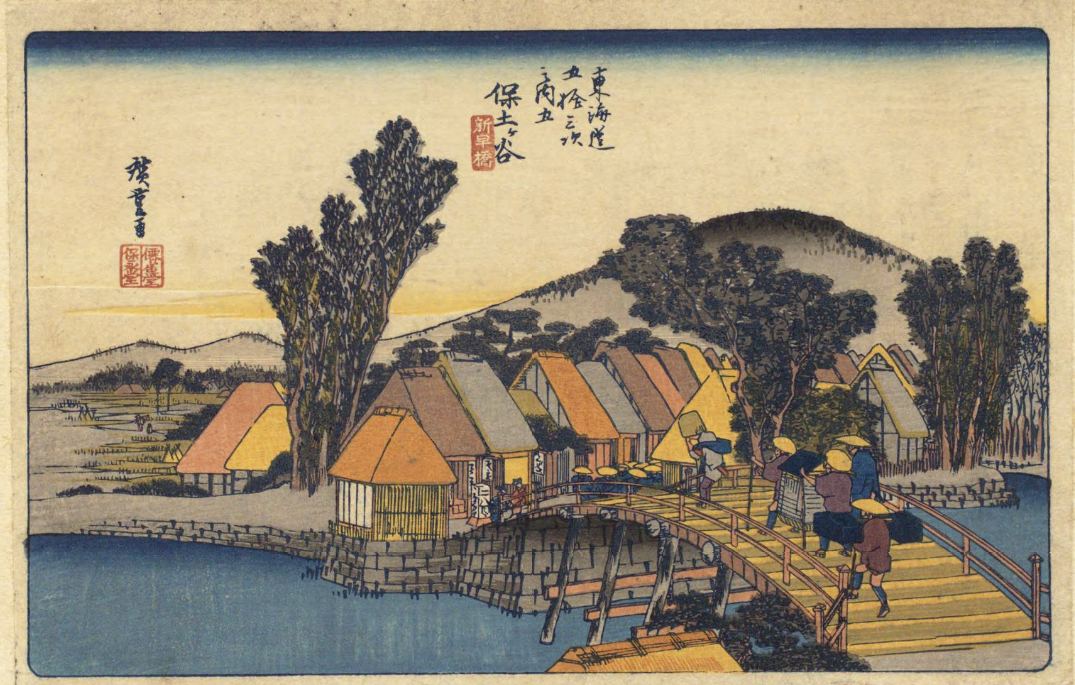

5. 保土ヶ谷 新町橋(東海道五十三次:歌川広重)

5. 保土ヶ谷 新町橋(東海道五十三次:歌川広重) -

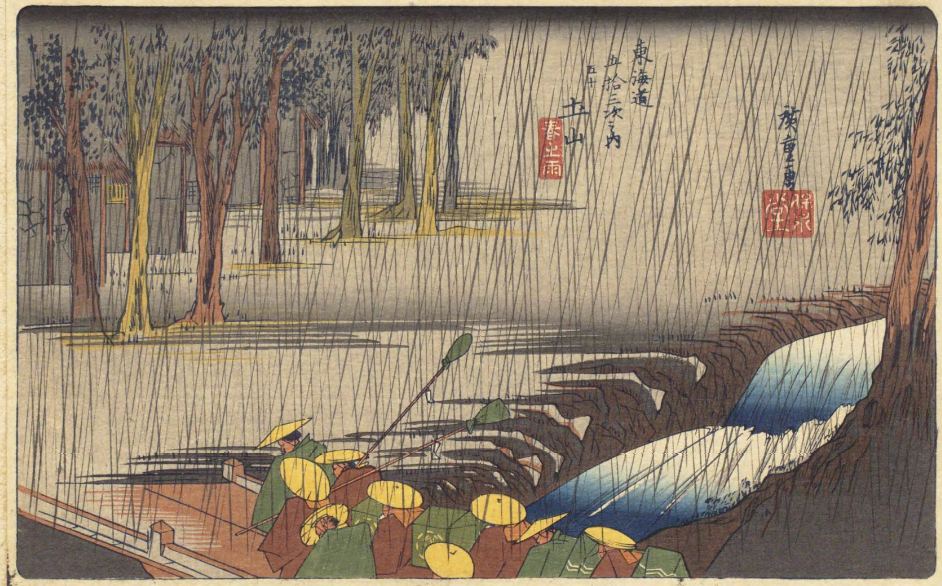

50. 土山 春之雨(東海道五十三次:歌川広重)

50. 土山 春之雨(東海道五十三次:歌川広重) -

50.水口宿(東海道の宿場町土山・水口宿のまち|滋賀県文化財保護協会)

-

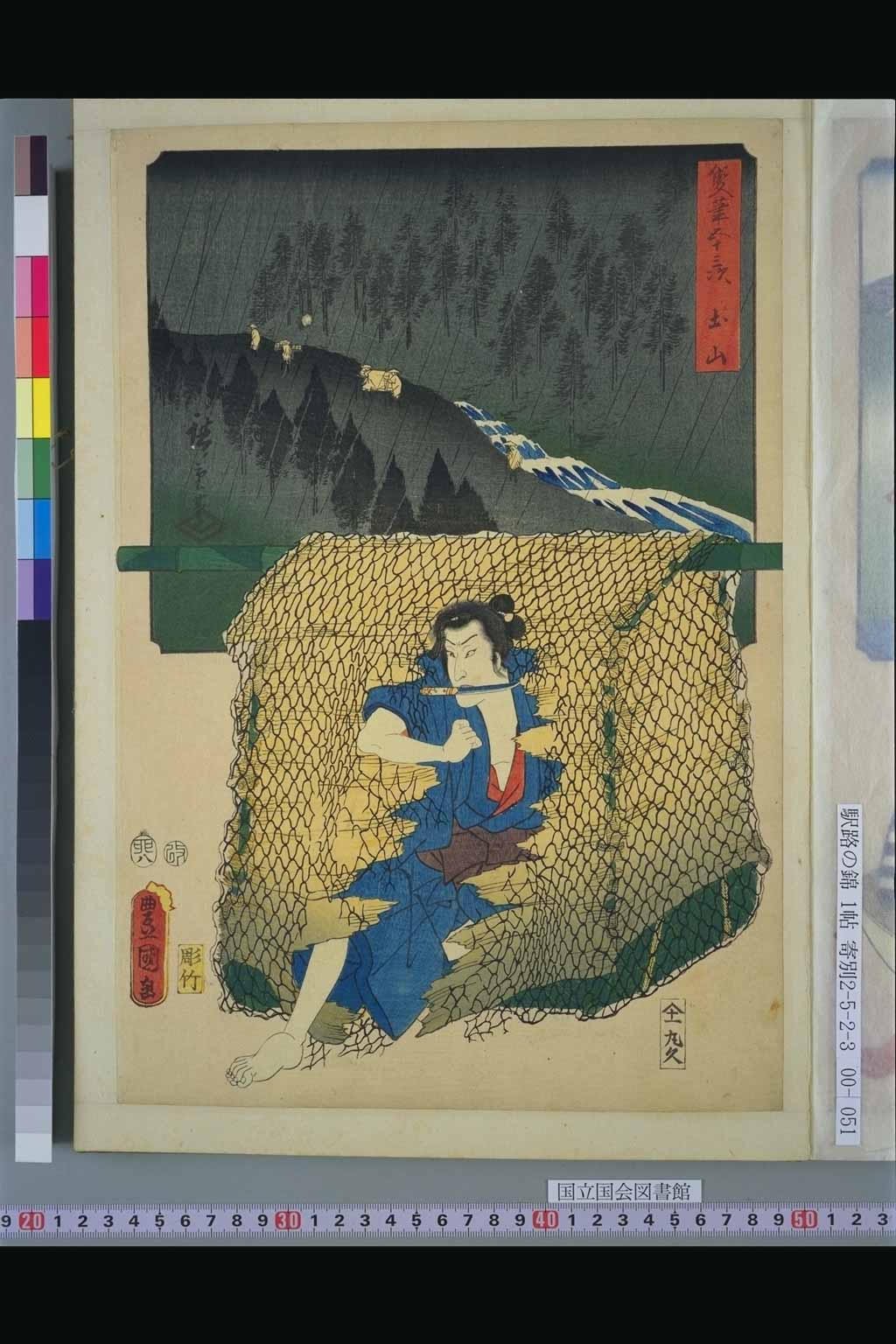

50.白井権八 土山駅(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

50.白井権八 土山駅(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

51. 水口 名物干瓢(東海道五十三次:歌川広重)

51. 水口 名物干瓢(東海道五十三次:歌川広重) -

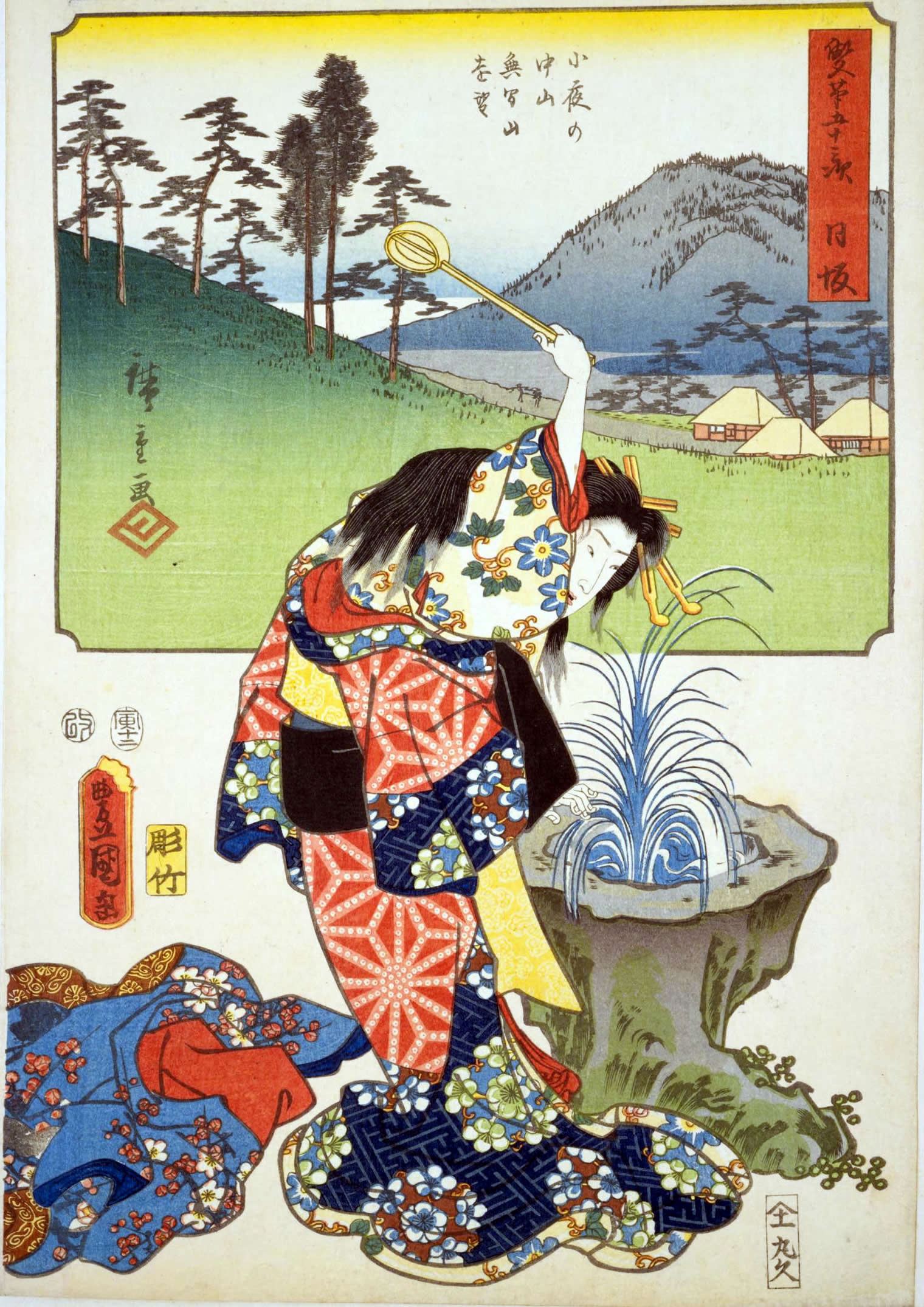

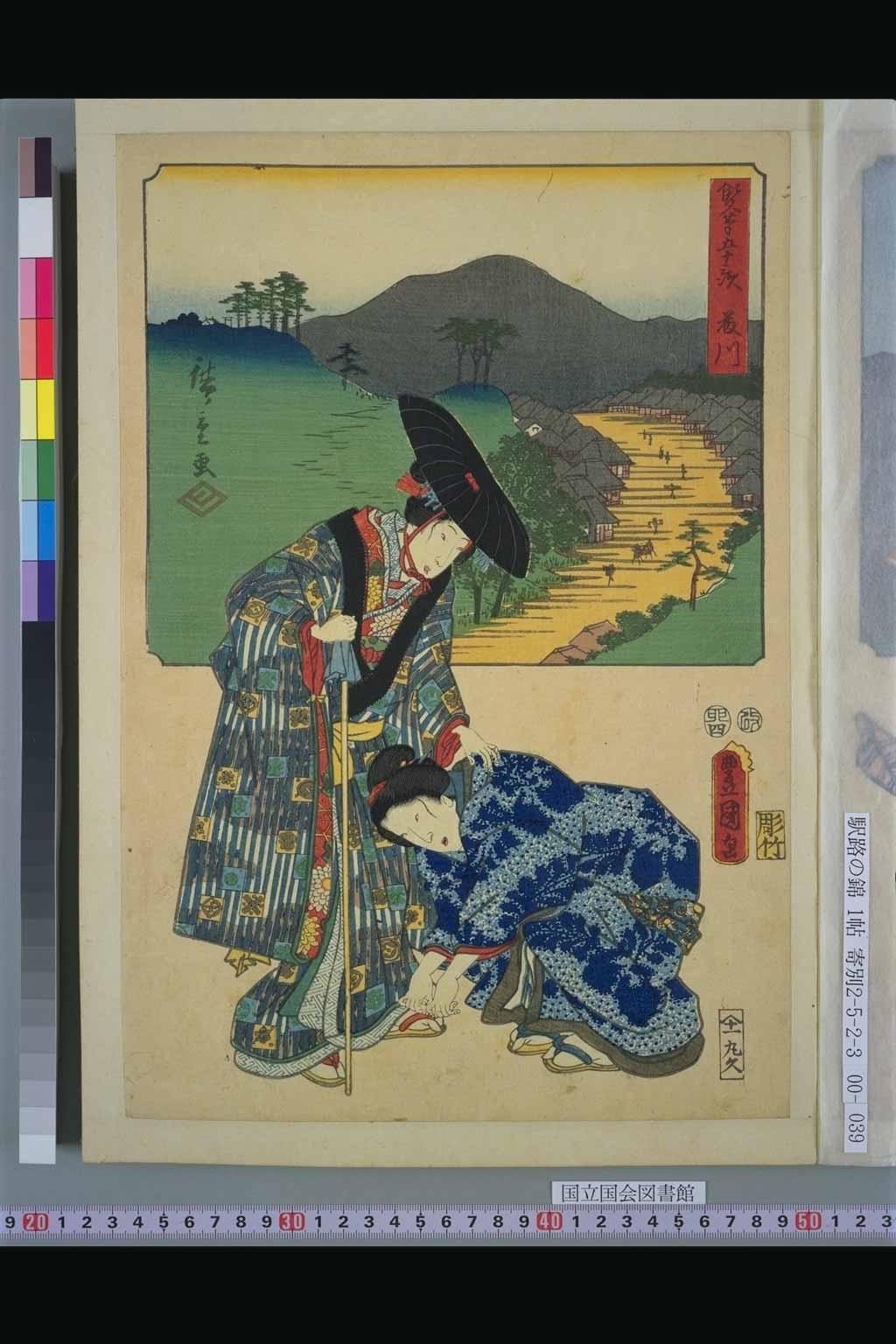

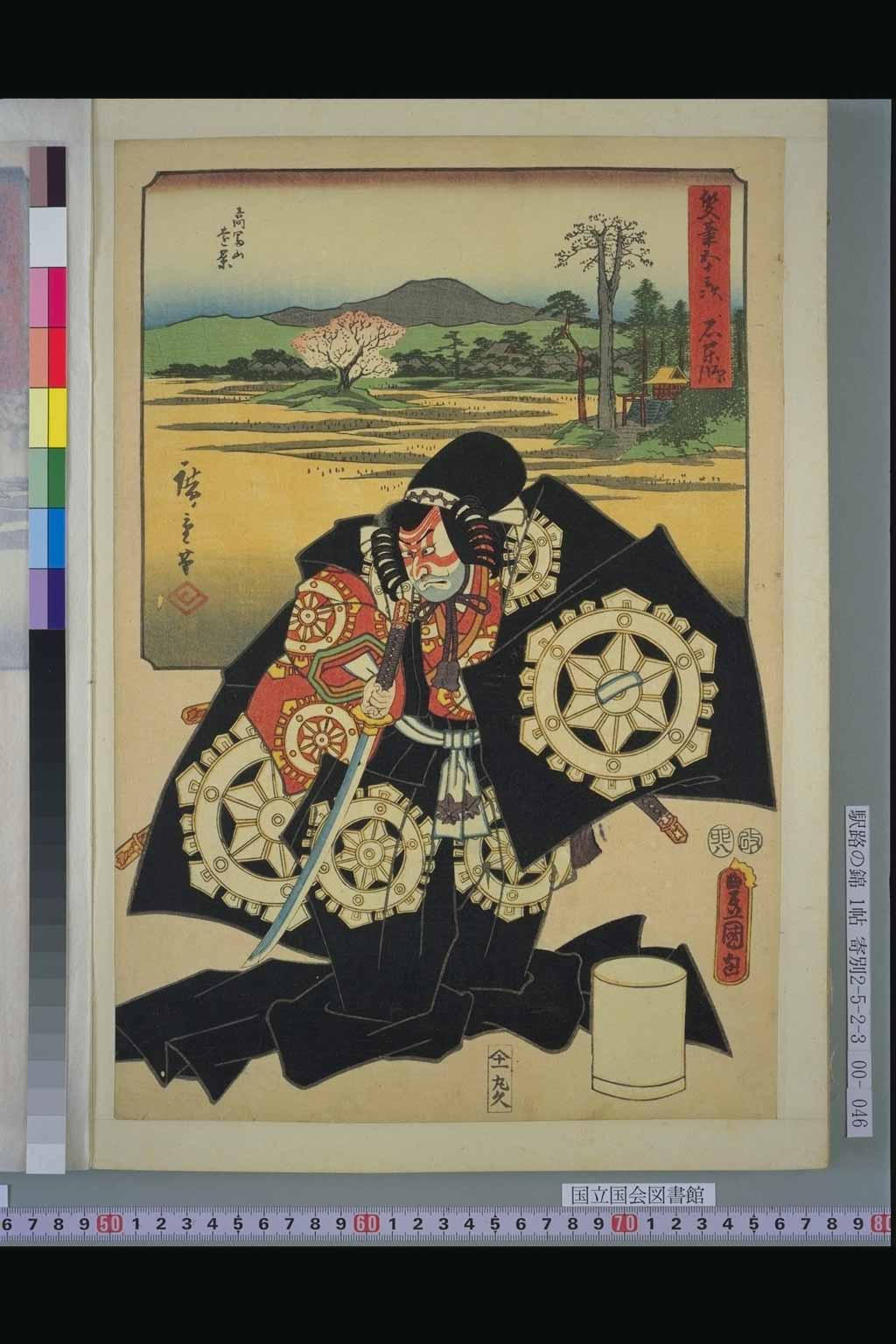

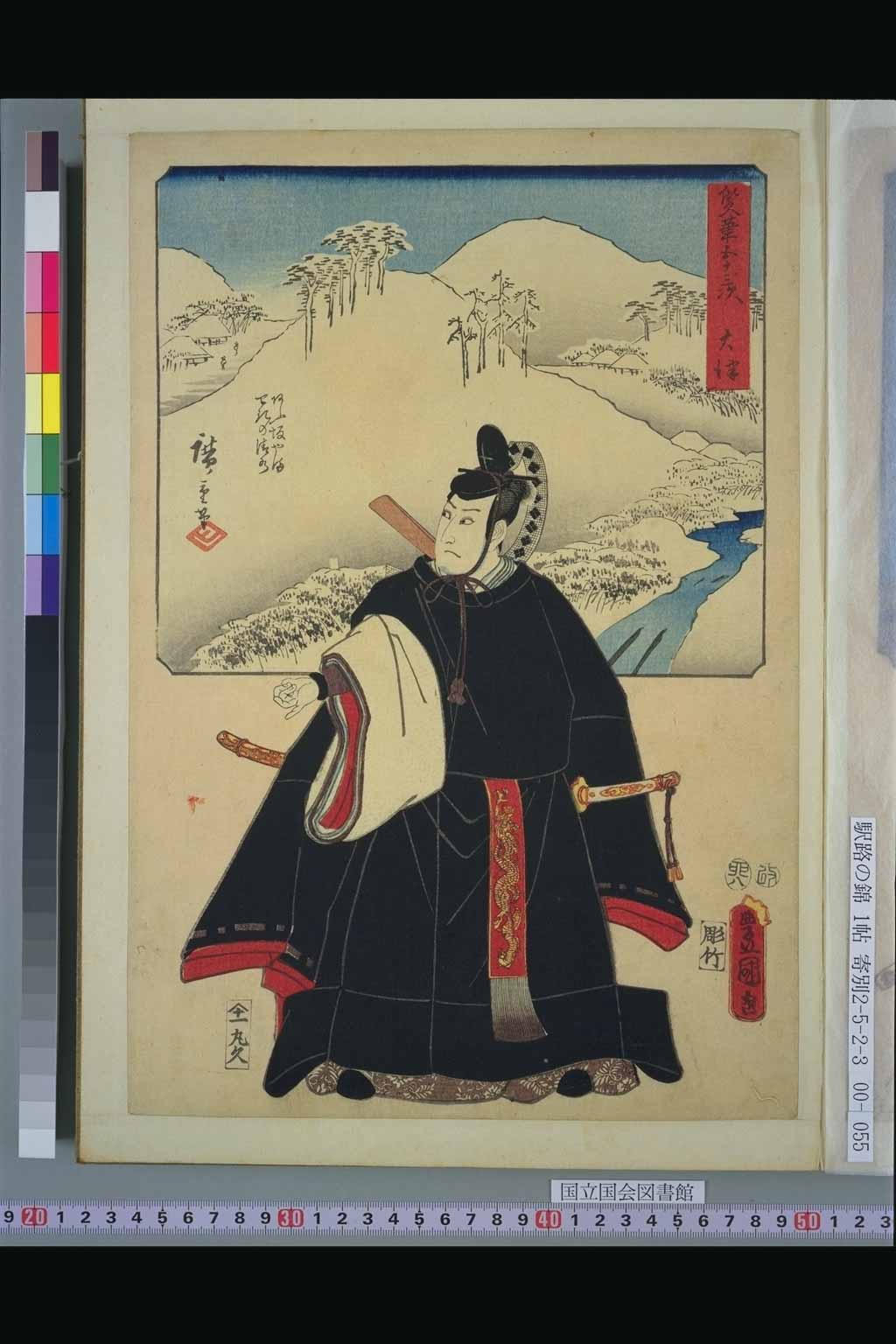

51.水口 (『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

51.水口 (『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

51.石部宿(東海道における石部宿|湖南市教育ネット)

51.石部宿(東海道における石部宿|湖南市教育ネット) -

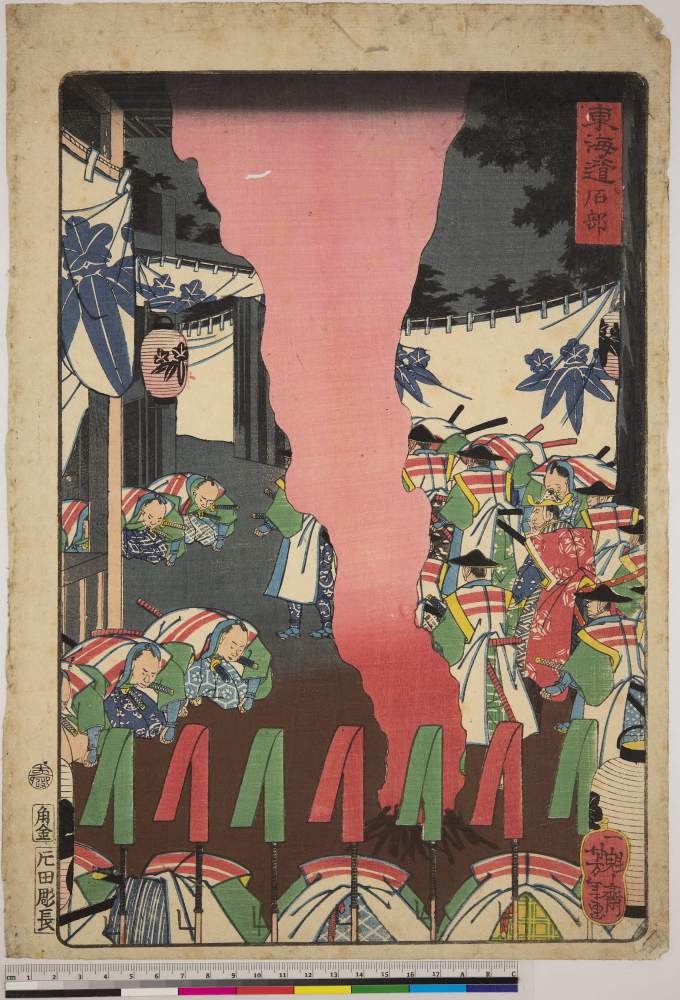

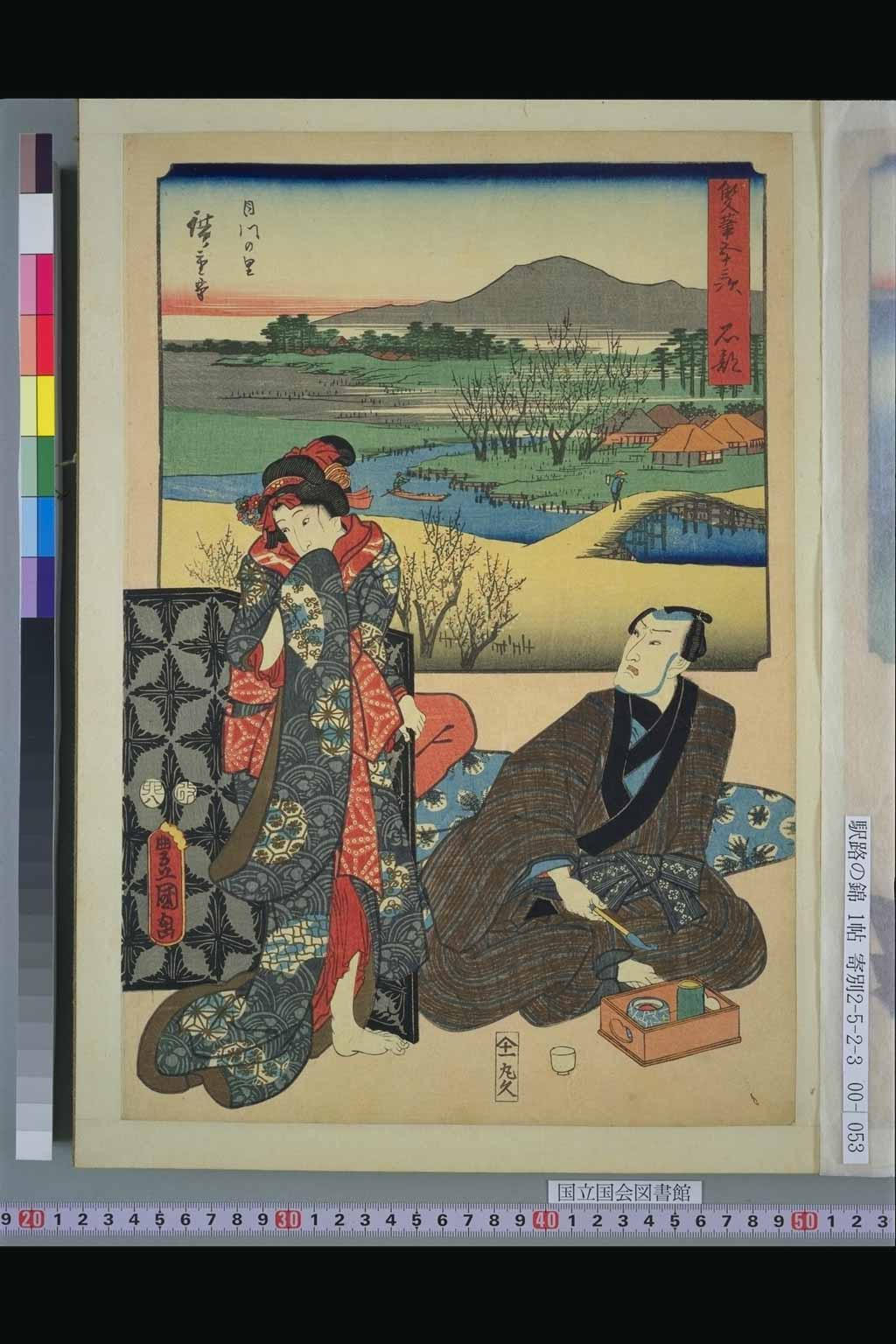

52. 於半 〇に長 石部(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

52. 於半 〇に長 石部(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

52. 石部 目川ノ里(東海道五十三次:歌川広重)

52. 石部 目川ノ里(東海道五十三次:歌川広重) -

52.草津宿(草津宿|草津市ホームページ)

52.草津宿(草津宿|草津市ホームページ) -

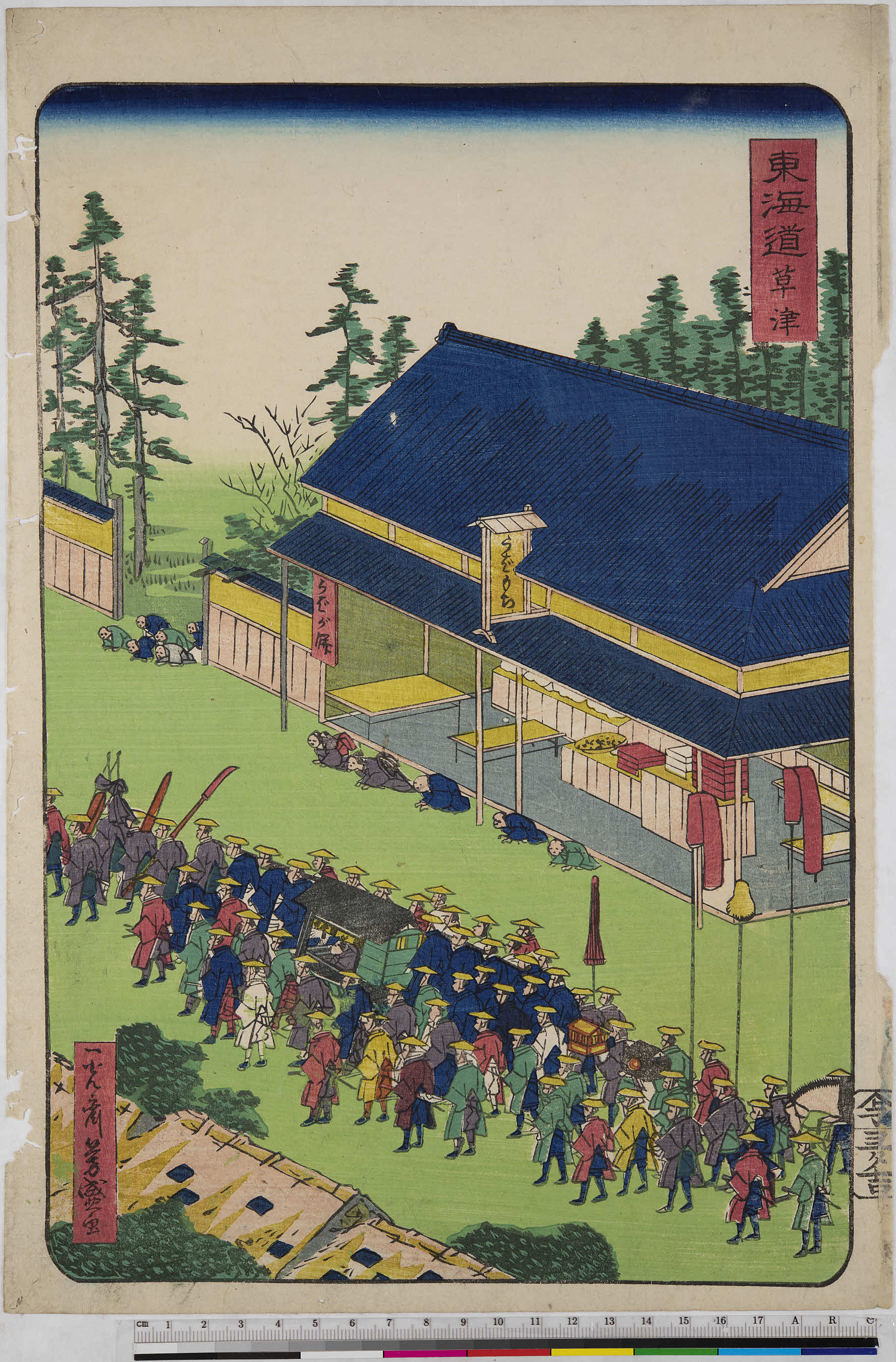

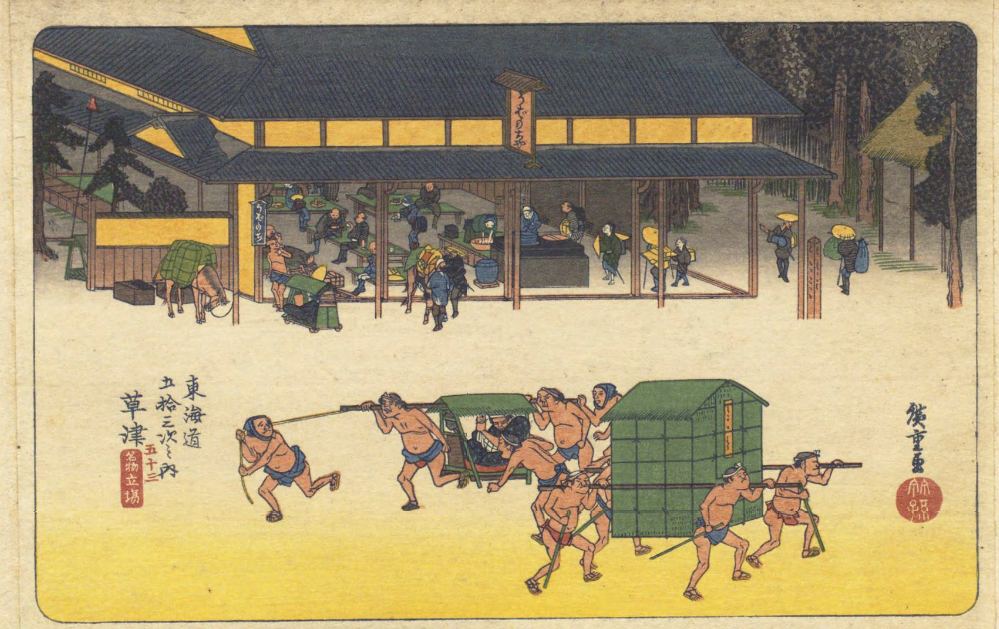

53. 草津 名物立場(東海道五十三次:歌川広重)

53. 草津 名物立場(東海道五十三次:歌川広重) -

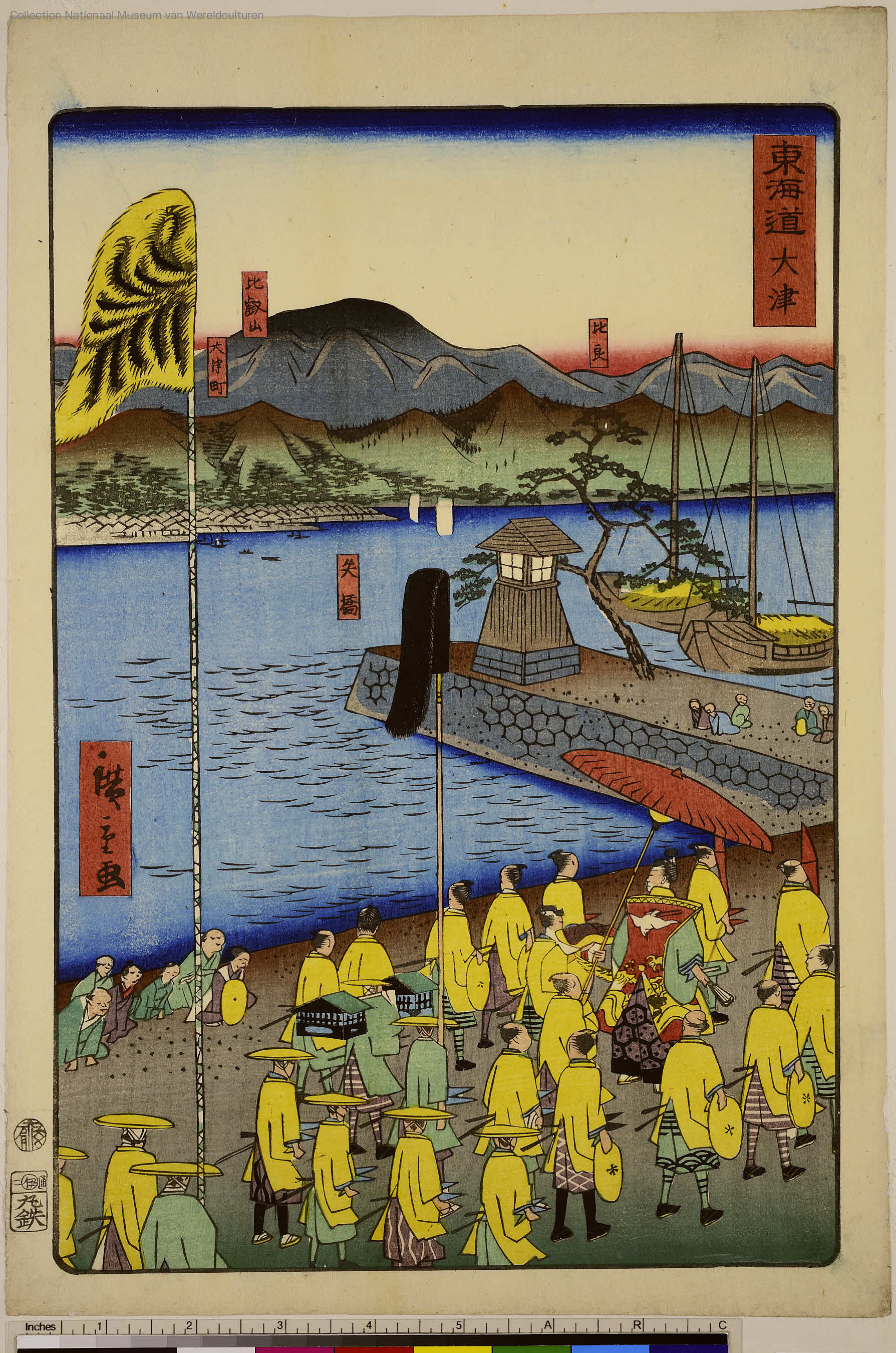

53.大津宿(大津百町の歴史|大津百町百福物語)

53.大津宿(大津百町の歴史|大津百町百福物語) -

53.草津 佐々木谷村(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

53.草津 佐々木谷村(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

54. 大津 走井茶屋(東海道五十三次:歌川広重)

54. 大津 走井茶屋(東海道五十三次:歌川広重) -

54.大津鏡山 黒ぬし(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

54.大津鏡山 黒ぬし(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

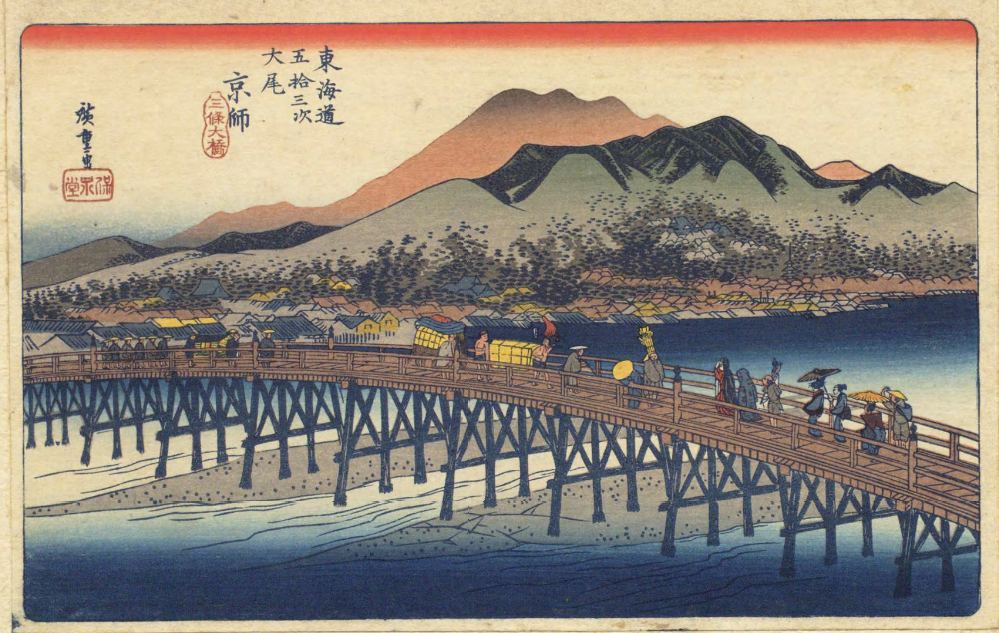

55. 京師 三條大橋(東海道五十三次:歌川広重)

55. 京師 三條大橋(東海道五十三次:歌川広重) -

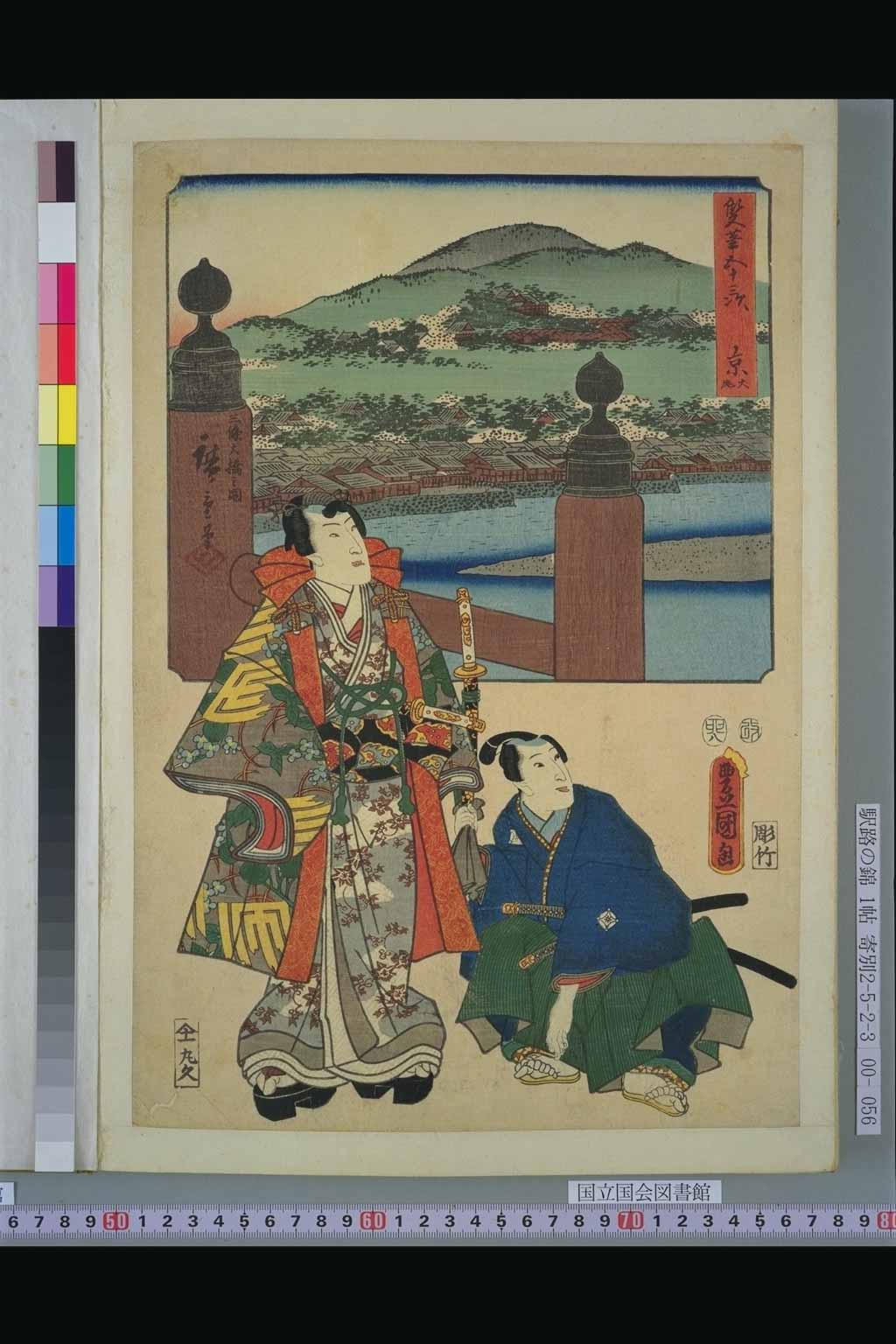

55.京 大尾(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

55.京 大尾(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

5.程ヶ谷 伊勢参(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

5.程ヶ谷 伊勢参(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

6. 戸塚 元町別道(東海道五十三次:歌川広重)

6. 戸塚 元町別道(東海道五十三次:歌川広重) -

6. 藤沢宿(藤沢宿交流館)

6. 藤沢宿(藤沢宿交流館) -

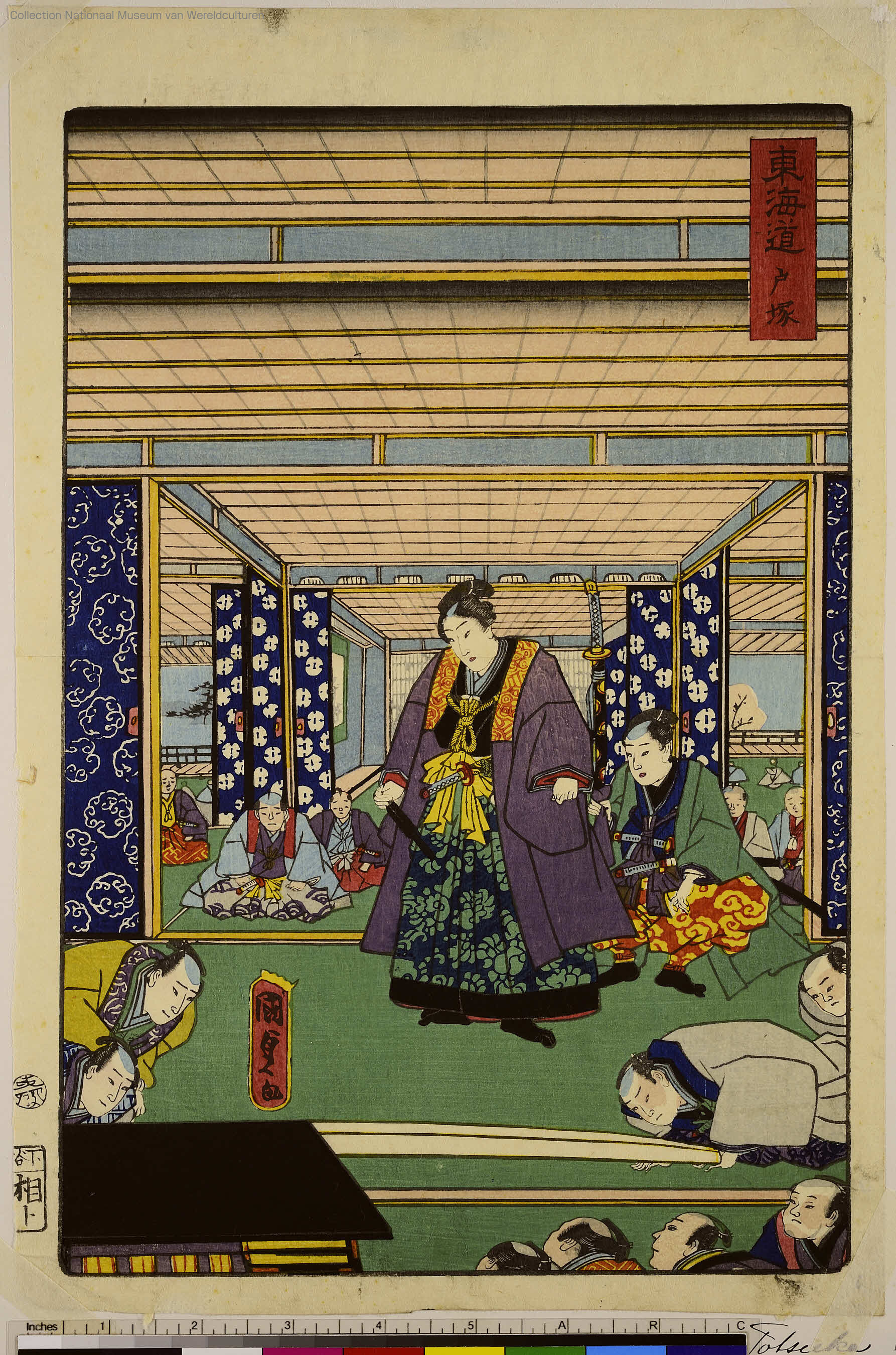

6.戸塚 旅人宿女 (『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

6.戸塚 旅人宿女 (『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

7. 藤沢 遊行寺(東海道五十三次:歌川広重)

7. 藤沢 遊行寺(東海道五十三次:歌川広重) -

7.平塚宿(史跡で巡る、東海道宿場町コース|神奈川県)

7.平塚宿(史跡で巡る、東海道宿場町コース|神奈川県) -

7.藤沢 照天姫(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

7.藤沢 照天姫(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

8. 平塚 縄手道(東海道五十三次:歌川広重)

8. 平塚 縄手道(東海道五十三次:歌川広重) -

8.大磯宿(史跡で巡る、東海道宿場町コース|神奈川県)

8.大磯宿(史跡で巡る、東海道宿場町コース|神奈川県) -

8.平塚給仕 女(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

8.平塚給仕 女(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

9. 大磯 虎ヶ雨(東海道五十三次:歌川広重)

9. 大磯 虎ヶ雨(東海道五十三次:歌川広重) -

9.小田原宿(東海道への誘い|関東地方整備局)

9.小田原宿(東海道への誘い|関東地方整備局) -

9.大磯 虎 祐成(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

9.大磯 虎 祐成(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国) -

「とりのとし」未詳(明治)

「とりのとし」未詳(明治) -

「三日月に雁」歌川広重【初代】(江戸)

「三日月に雁」歌川広重【初代】(江戸) -

「作品名不明」 小原古邨 (明治)

「作品名不明」 小原古邨 (明治) -

「作品名不明」 橋口五葉(大正)

「作品名不明」 橋口五葉(大正) -

「作品名不明」 幸野楳嶺(明治)

「作品名不明」 幸野楳嶺(明治) -

「作品名不明」小原古邨(明治)

「作品名不明」小原古邨(明治) -

「作品名不明」小原古邨(明治)

「作品名不明」小原古邨(明治) -

「作品名不明」小原古邨(明治)

「作品名不明」小原古邨(明治) -

「作品名不明」小原古邨(明治)

「作品名不明」小原古邨(明治) -

「作品名不明」歌川広重【初代】(江戸)

「作品名不明」歌川広重【初代】(江戸) -

「作品名不明」葛飾北斎(江戸)

「作品名不明」葛飾北斎(江戸) -

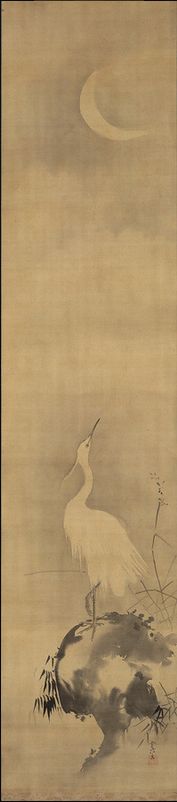

「半月白鷺図」狩野常信(江戸)

「半月白鷺図」狩野常信(江戸) -

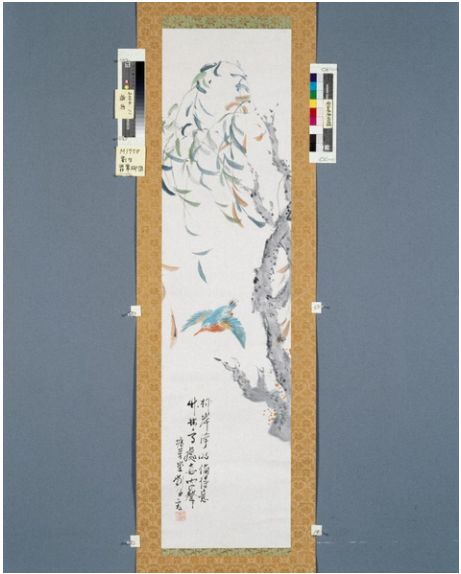

「合歓木翡翠之図」鍋島禎子(明治)

「合歓木翡翠之図」鍋島禎子(明治) -

「太蘭に白鷺」 歌川広重【初代】(江戸)

「太蘭に白鷺」 歌川広重【初代】(江戸) -

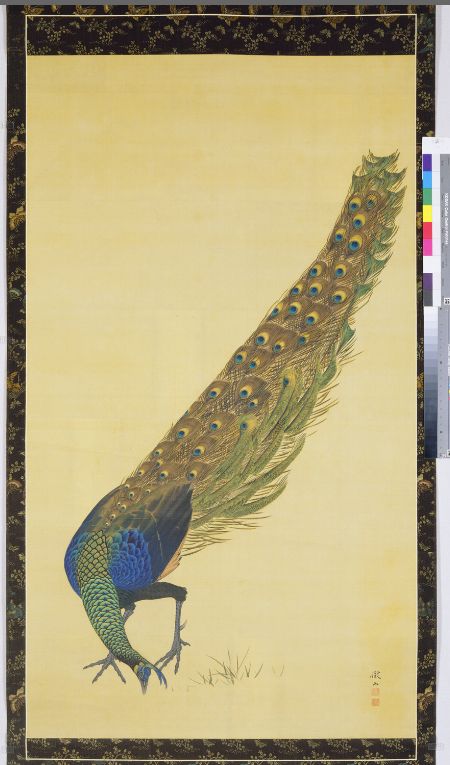

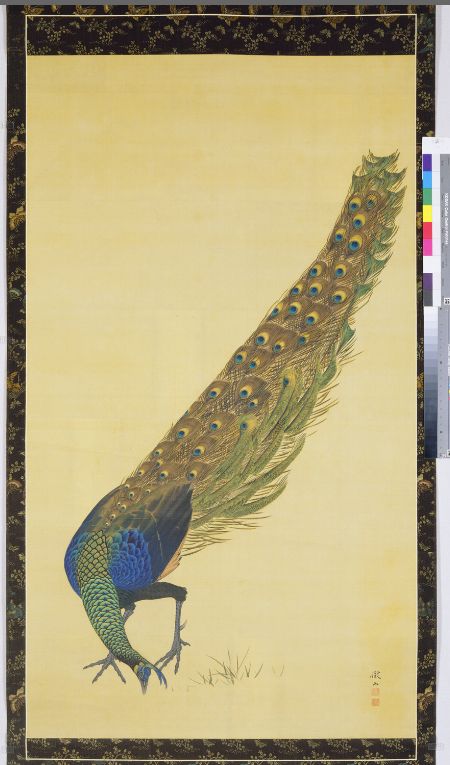

「孔雀図」森徹山(江戸)

「孔雀図」森徹山(江戸) -

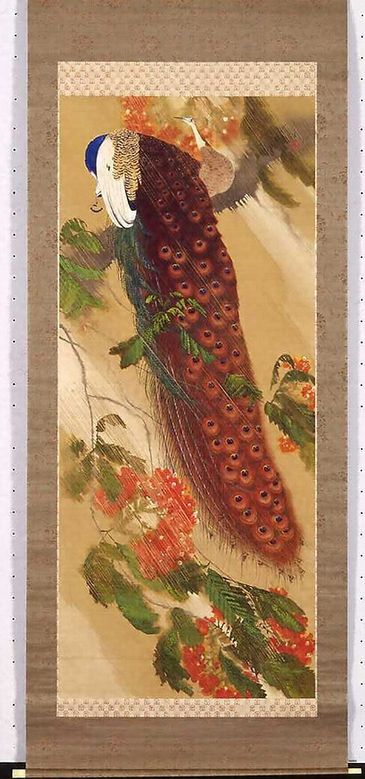

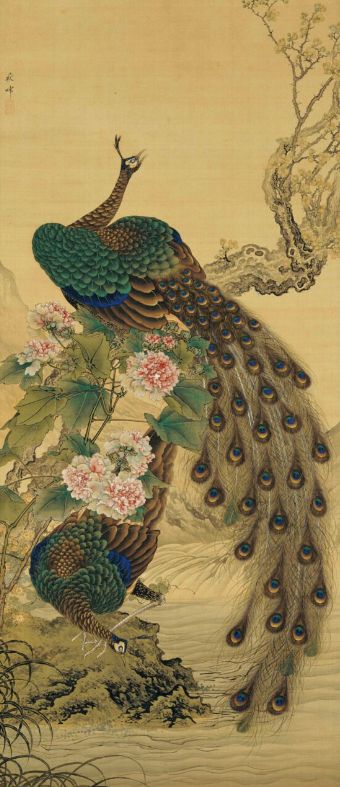

「孔雀図」滝和亭(明治)

「孔雀図」滝和亭(明治) -

「家鴨」竹内栖鳳(昭和)

「家鴨」竹内栖鳳(昭和) -

「家鴨美人草」 前川文嶺 (明治)

「家鴨美人草」 前川文嶺 (明治) -

「家鴨送翅」寒葉斎(江戸)

「家鴨送翅」寒葉斎(江戸) -

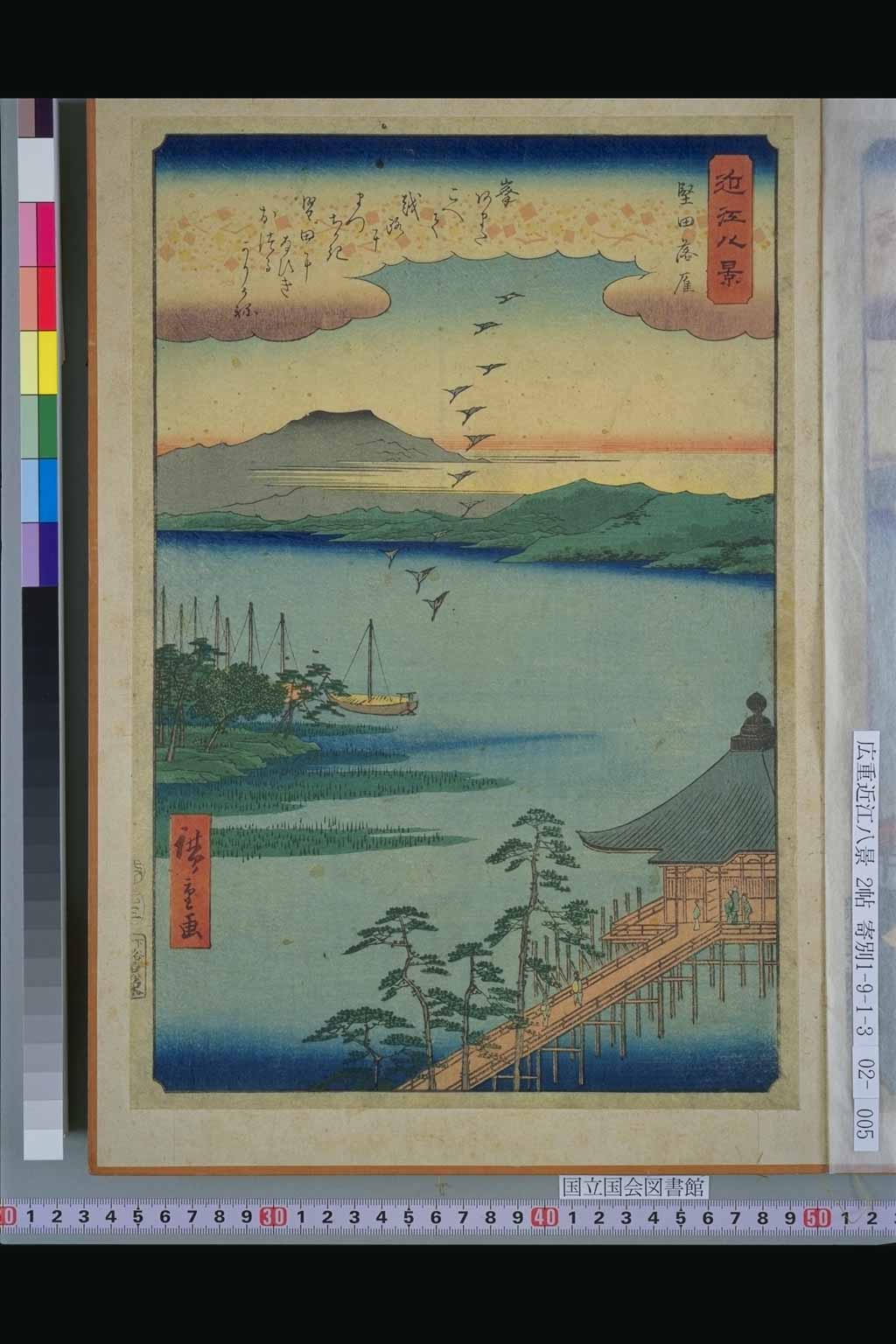

「広重近江八景」・「堅田落雁」歌川広重【初代】(江戸)

「広重近江八景」・「堅田落雁」歌川広重【初代】(江戸) -

「急雨孔雀」石崎光瑤(大正・昭和)

「急雨孔雀」石崎光瑤(大正・昭和) -

「旭日に鶴」柳河重政(江戸)

「旭日に鶴」柳河重政(江戸) -

「月に雁」英泉(江戸)

「月に雁」英泉(江戸) -

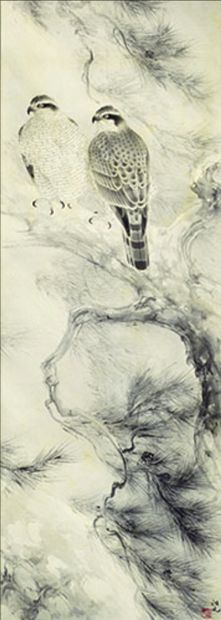

「松と蔦に鷹」歌川広重【初代】(江戸)

「松と蔦に鷹」歌川広重【初代】(江戸) -

「松に鷹」入江波光(昭和)

「松に鷹」入江波光(昭和) -

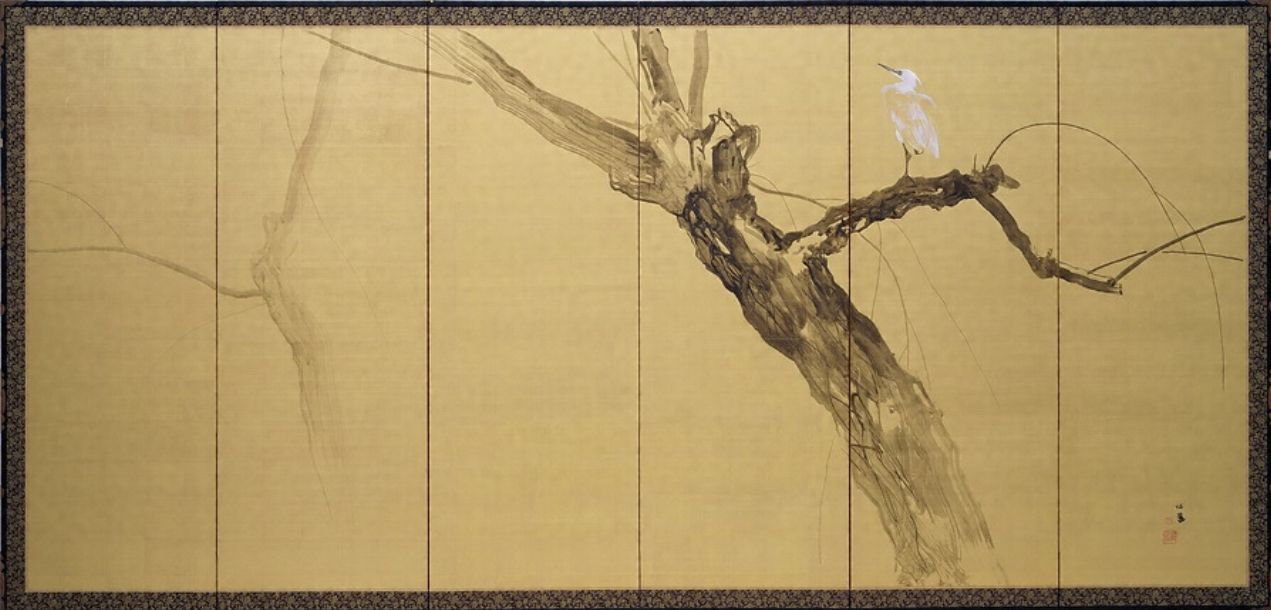

「柳鷺」竹内栖鳳(昭和)

「柳鷺」竹内栖鳳(昭和) -

「波上岩頭の鶴」歌川広重【初代】(江戸)

「波上岩頭の鶴」歌川広重【初代】(江戸) -

「流水に千鳥」

「流水に千鳥」 -

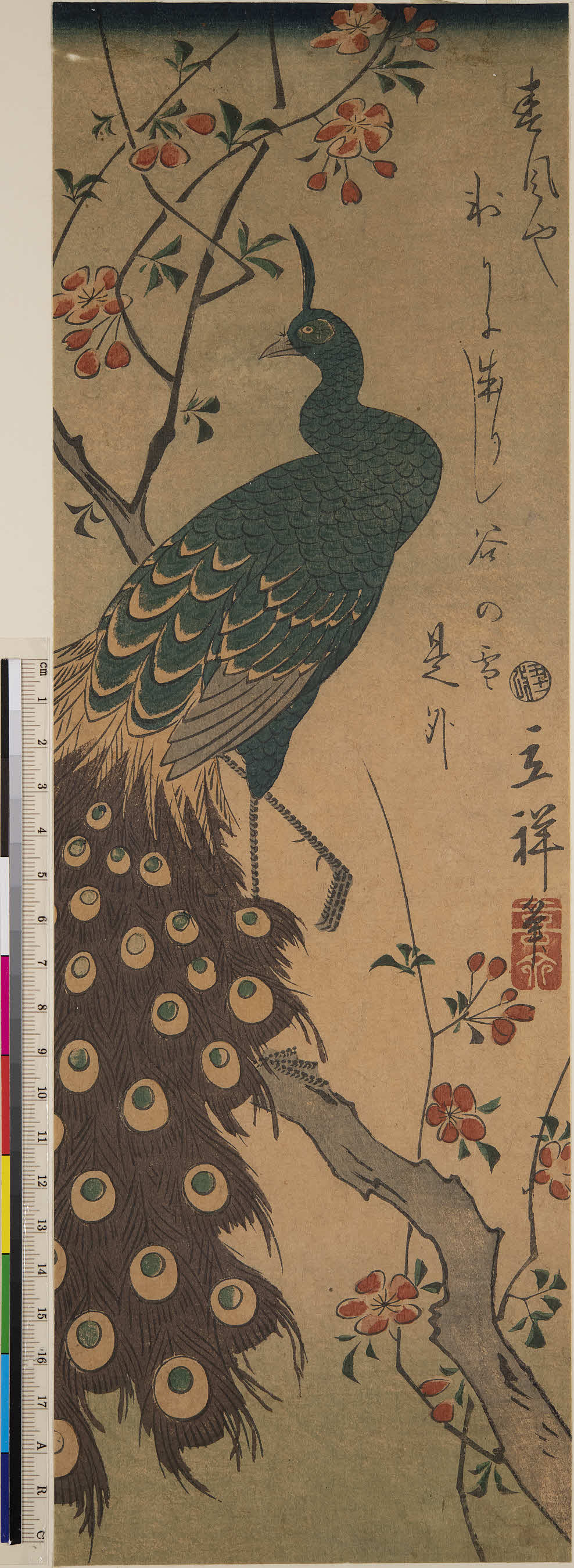

「海棠に孔雀 」歌川広重【2代】(江戸)

「海棠に孔雀 」歌川広重【2代】(江戸) -

「烏鷺図」竹内栖鳳(明治)

「烏鷺図」竹内栖鳳(明治) -

「牡丹に孔雀」 歌川広重【初代】(江戸)

「牡丹に孔雀」 歌川広重【初代】(江戸) -

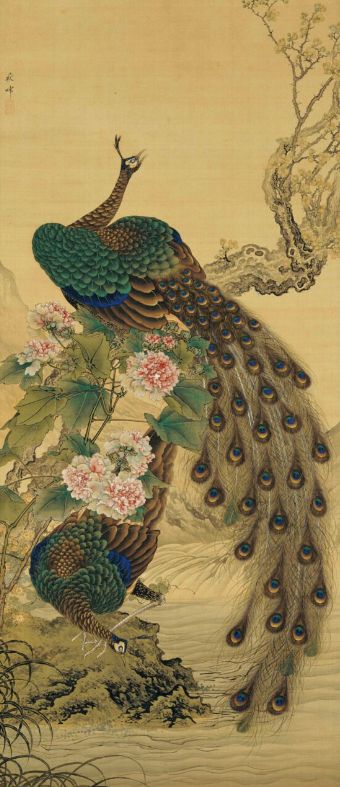

「牡丹孔雀図」長澤芦雪(江戸)

「牡丹孔雀図」長澤芦雪(江戸) -

「牡丹孔雀図」長澤蘆雪(江戸)

「牡丹孔雀図」長澤蘆雪(江戸) -

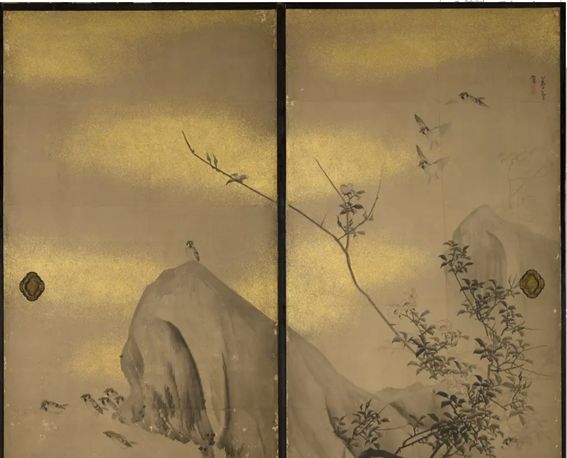

「玉蘭に雀」松林桂月(大正)

-

「白梅孔雀図」岡本秋暉(江戸)

「白梅孔雀図」岡本秋暉(江戸) -

「紫陽花に翡翠 」歌川広重【初代】(江戸)

「紫陽花に翡翠 」歌川広重【初代】(江戸) -

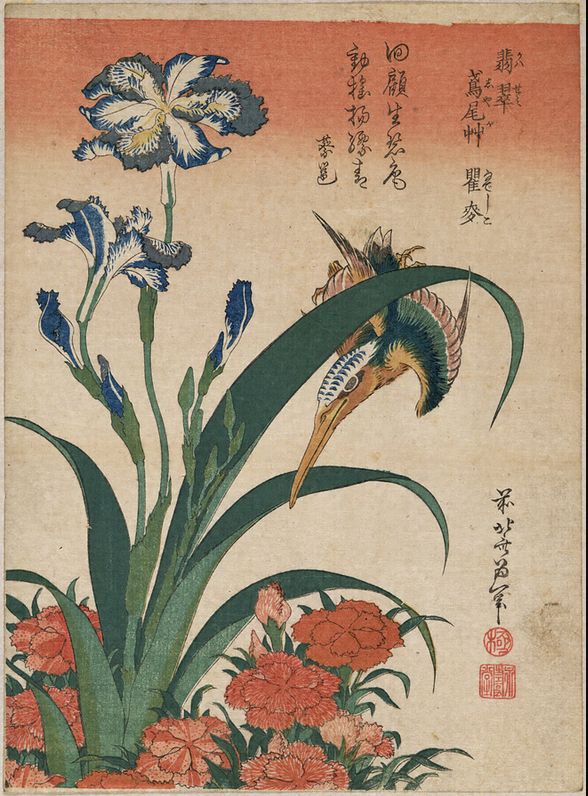

「翡翠 鳶尾艸 瞿麦」葛飾北斎(江戸)

「翡翠 鳶尾艸 瞿麦」葛飾北斎(江戸) -

「翡翠」尾形月耕(明治)

「翡翠」尾形月耕(明治) -

「翡翠柳図」岸田劉生(大正・昭和)

「翡翠柳図」岸田劉生(大正・昭和) -

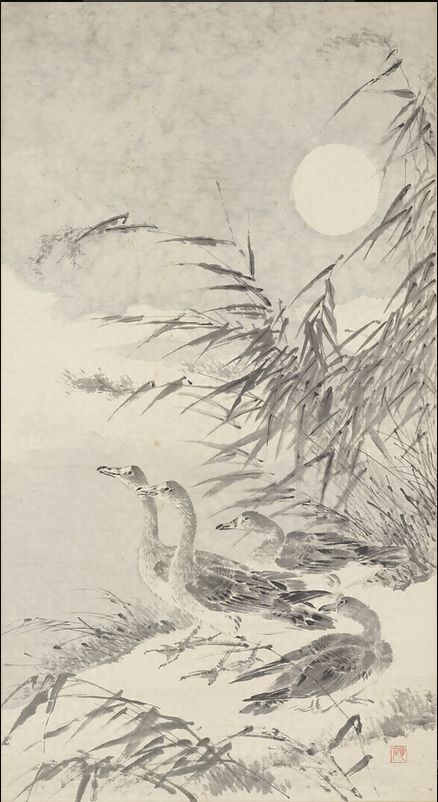

「芦雁」荒木寛畝(明治)

「芦雁」荒木寛畝(明治) -

「芦雁図」望月玉泉 (明治)

「芦雁図」望月玉泉 (明治) -

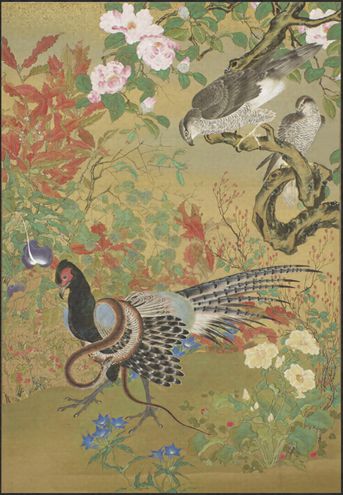

「花鳥図」河鍋暁斎(明治)

「花鳥図」河鍋暁斎(明治) -

「若竹と子雀」入江波光(昭和)

「若竹と子雀」入江波光(昭和) -

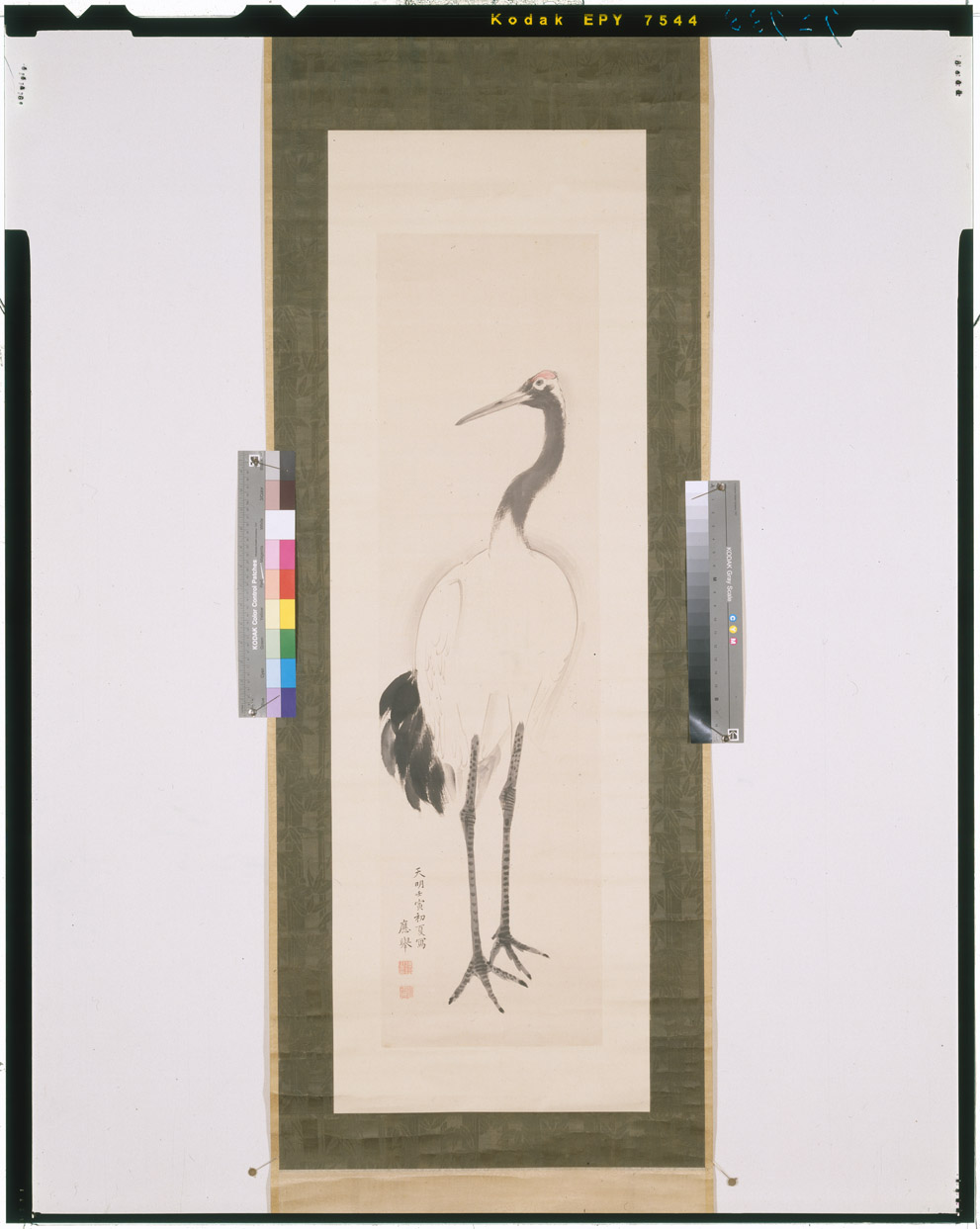

「草綿」「真鶴」幸野楳嶺(明治)

「草綿」「真鶴」幸野楳嶺(明治) -

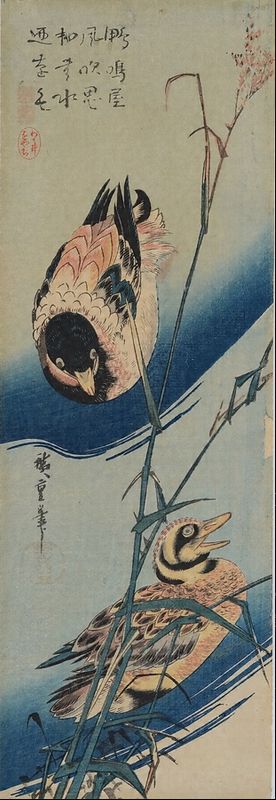

「葦に鴨」歌川広重【初代】(江戸)

「葦に鴨」歌川広重【初代】(江戸) -

「藤の花に雀」歌川広重【初代】(江戸)

「藤の花に雀」歌川広重【初代】(江戸) -

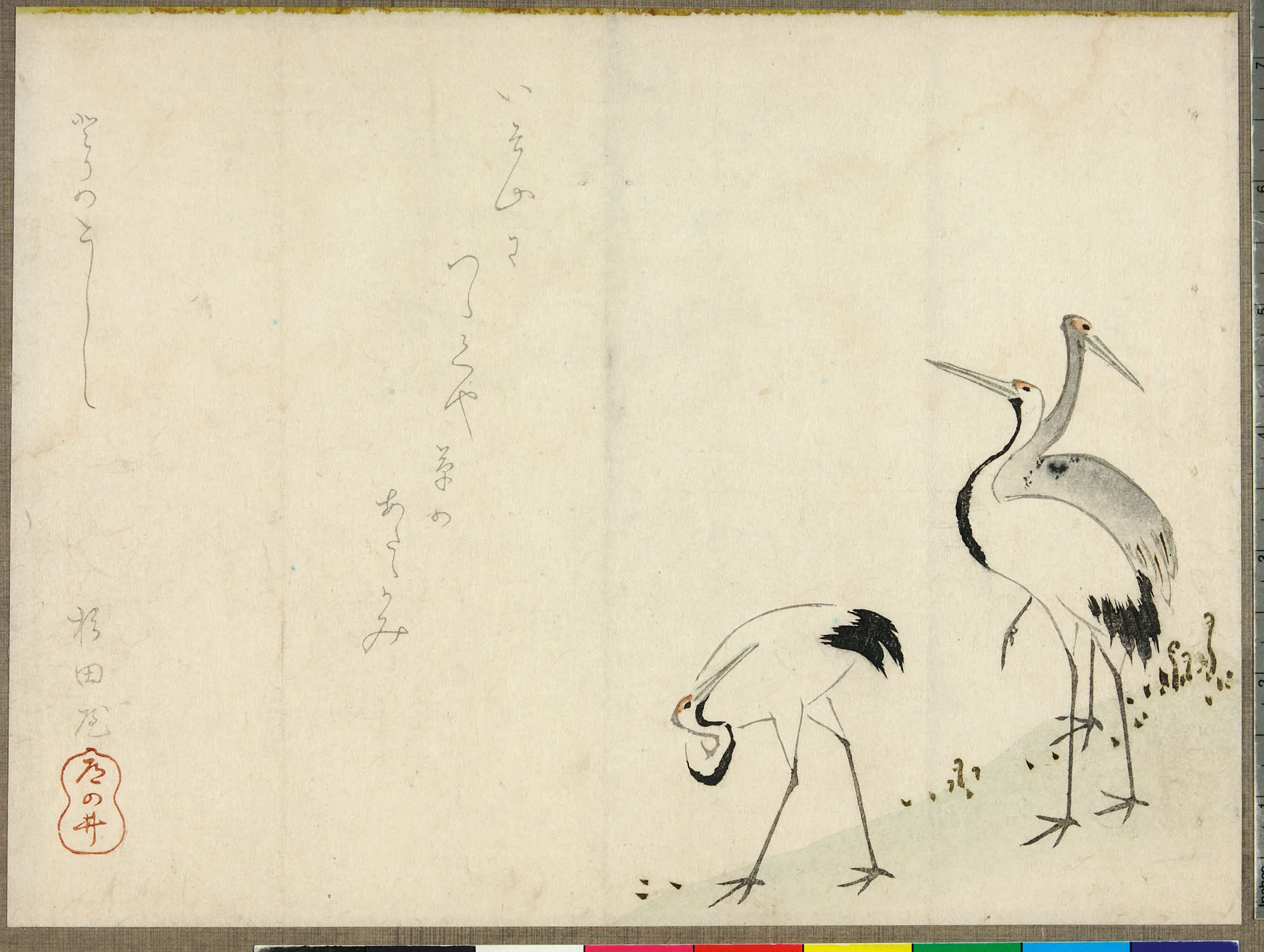

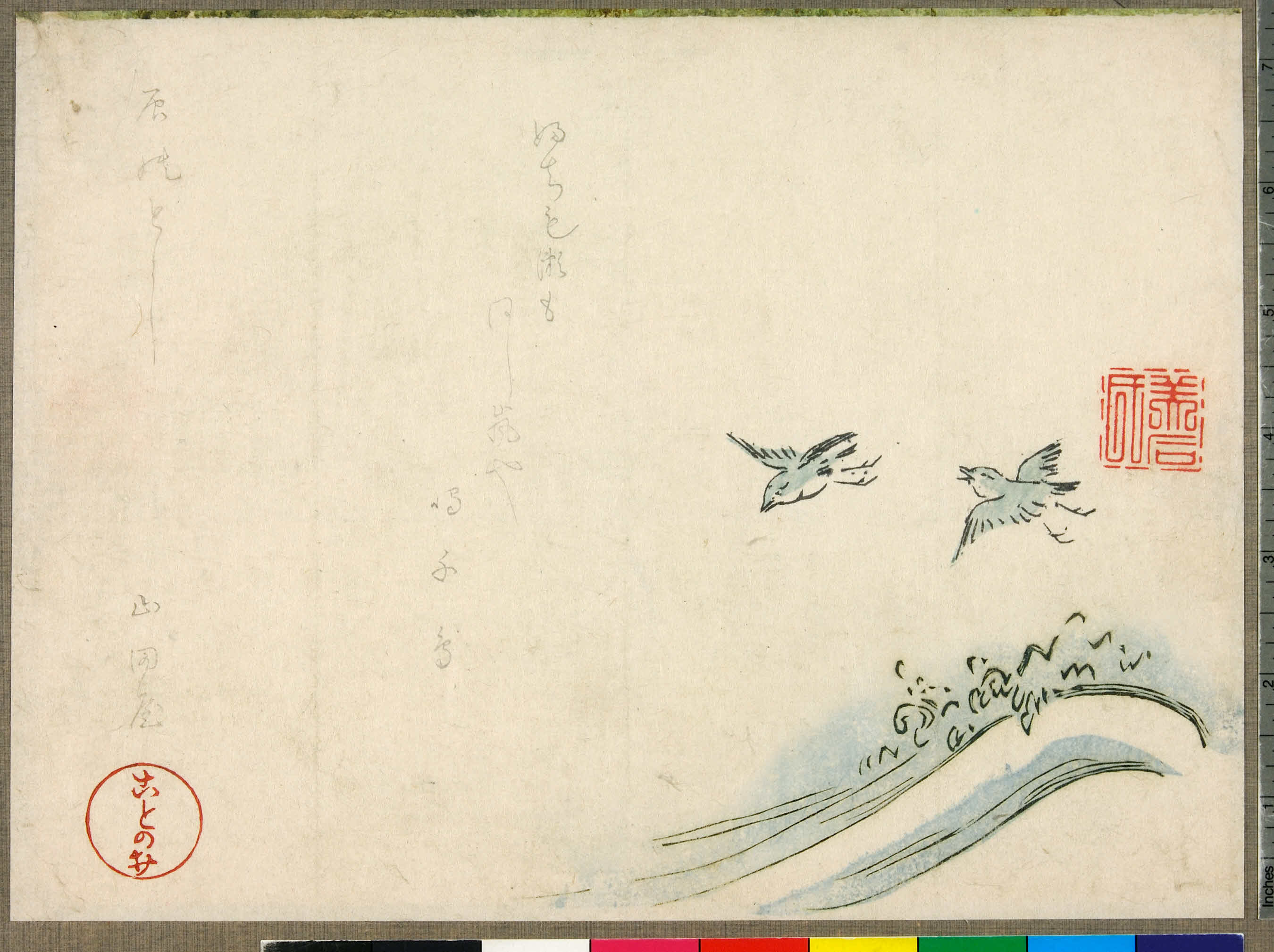

「辰の年」「山田屋(「ことの井」)」

「辰の年」「山田屋(「ことの井」)」 -

「雀に薔薇」長澤蘆雪(江戸)

「雀に薔薇」長澤蘆雪(江戸) -

「雪中躁雀図」竹内栖鳳(明治)

「雪中躁雀図」竹内栖鳳(明治) -

「雪松に鶴」葛飾北斎(江戸)

「雪松に鶴」葛飾北斎(江戸) -

「青松白鶴図」円山応挙(江戸)

「青松白鶴図」円山応挙(江戸) -

「鴨」三村石宝(昭和)

「鴨」三村石宝(昭和) -

「鵙 翠雀 蛇苺 虎耳草」葛飾北斎(江戸)

「鵙 翠雀 蛇苺 虎耳草」葛飾北斎(江戸) -

「鶴」小林古径(昭和)

「鶴」小林古径(昭和) -

「鷹」長谷川貞信【2代目】(明治)

「鷹」長谷川貞信【2代目】(明治) -

「黄蜀葵に雀図」川端玉章(明治)

「黄蜀葵に雀図」川端玉章(明治) -

『平家物語』巻十「海道下り」

『平家物語』巻十「海道下り」 -

こどもみらい館子育て図書館

-

コミュニティプラザ深草図書館

-

ストーリーMap

ストーリーMap -

三村石邦

三村石邦 -

下京図書館

下京図書館 -

中央図書館

中央図書館 -

久世ふれあいセンター図書館

久世ふれあいセンター図書館 -

久我のもり図書館

-

京 三條大橋:終点

-

京都府立図書館

京都府立図書館 -

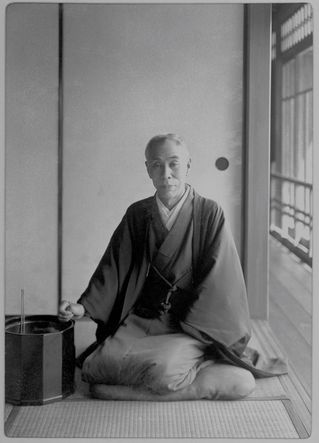

今日庵

今日庵 -

伊勢物語(「東下り」)

伊勢物語(「東下り」) -

伏見中央図書館

伏見中央図書館 -

保永堂版東海道五十三次(歌川広重)

保永堂版東海道五十三次(歌川広重) -

入江波光

入江波光 -

円山応挙

円山応挙 -

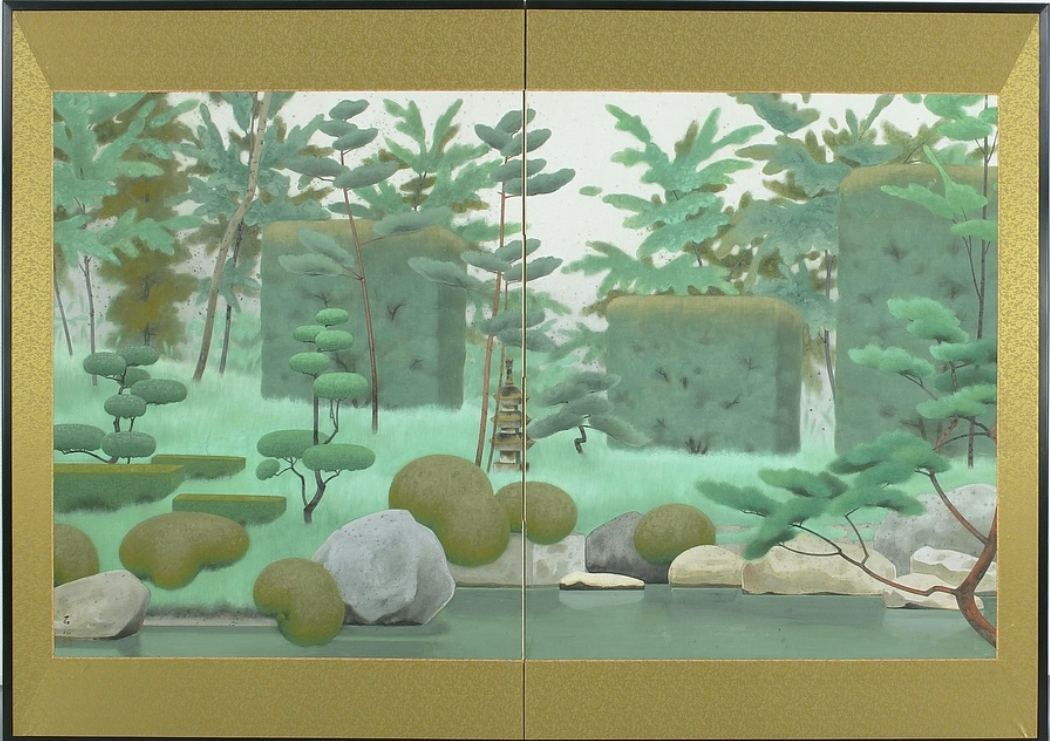

円通寺庭園

円通寺庭園 -

前川文嶺

前川文嶺 -

北図書館

北図書館 -

南図書館

南図書館 -

南禅院

南禅院 -

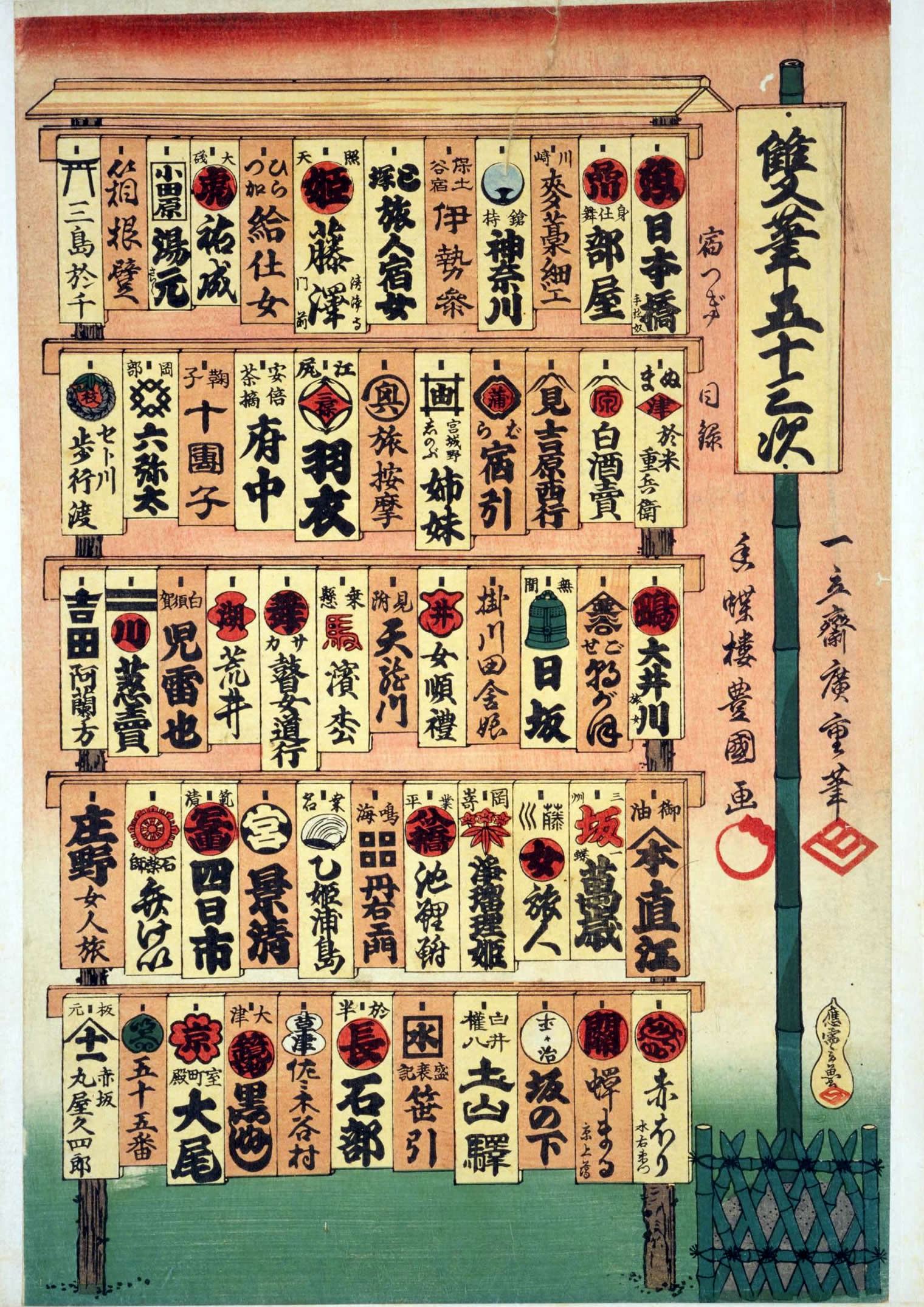

双筆五十三次(歌川広重【初代】、歌川豊国【三代】)

双筆五十三次(歌川広重【初代】、歌川豊国【三代】) -

右京中央図書館

右京中央図書館 -

吉祥院図書館

吉祥院図書館 -

向島図書館

-

喜多村寒葉斎(建部綾足)

喜多村寒葉斎(建部綾足) -

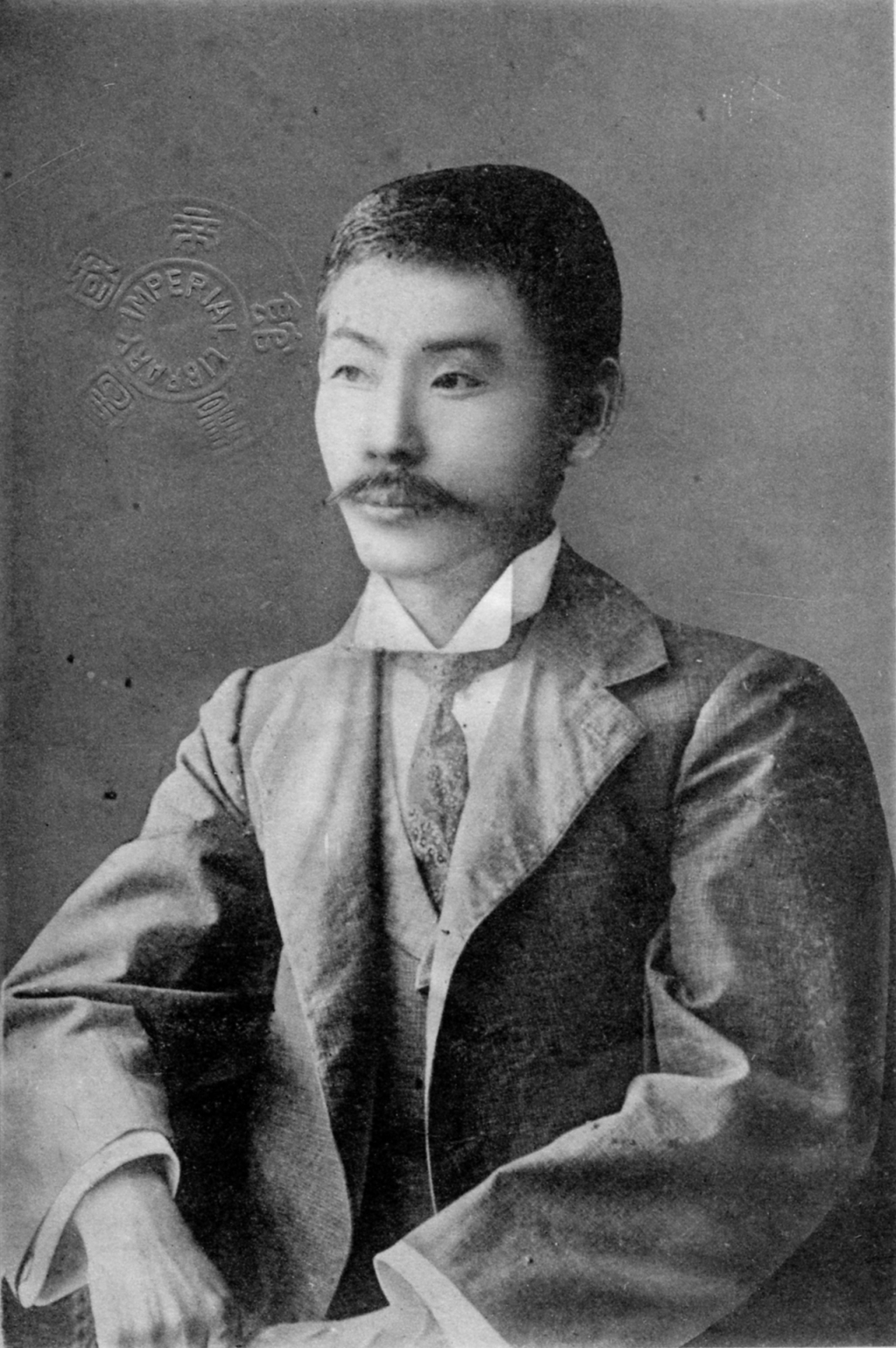

国木田独歩

国木田独歩 -

夏目漱石

夏目漱石 -

大沢池附名古曽滝跡

大沢池附名古曽滝跡 -

孔雀

孔雀 -

家鴨について

家鴨について -

小原古邨

小原古邨 -

小林古径

小林古径 -

尾崎紅葉

尾崎紅葉 -

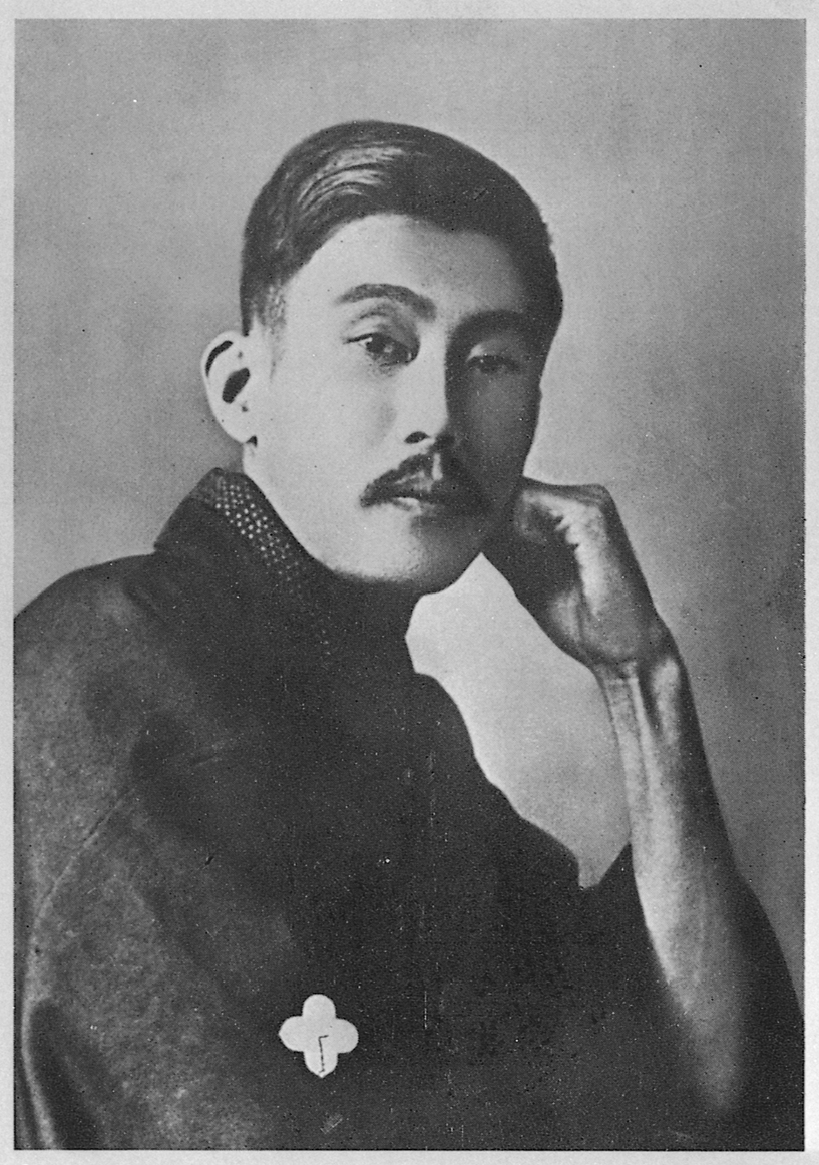

尾崎紅葉

尾崎紅葉 -

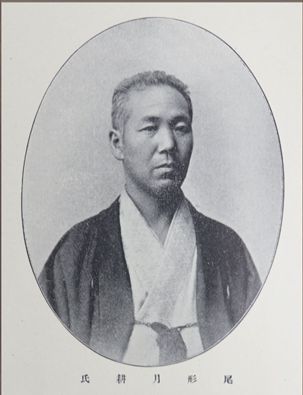

尾形月耕

尾形月耕 -

山科図書館

山科図書館 -

岡本秋暉

岡本秋暉 -

岩倉図書館

岩倉図書館 -

岸田劉生

岸田劉生 -

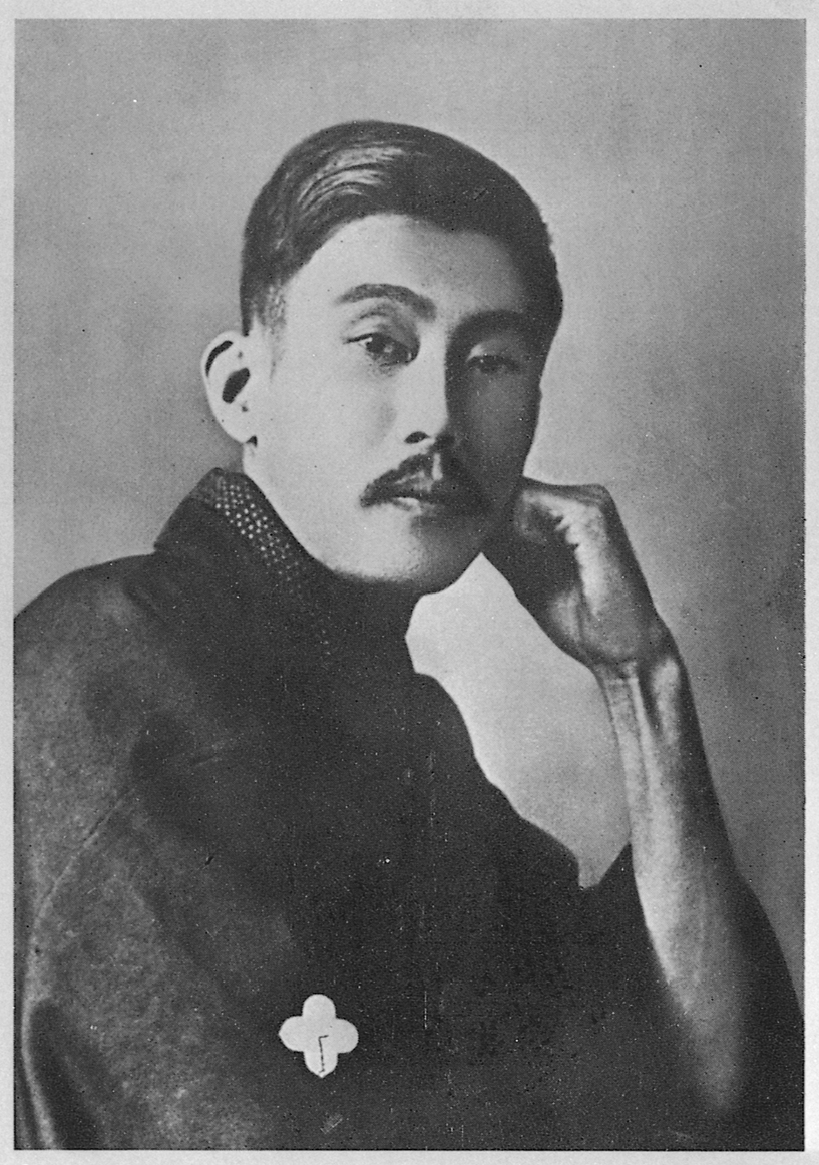

島崎藤村

島崎藤村 -

川端玉章

川端玉章 -

左京図書館

-

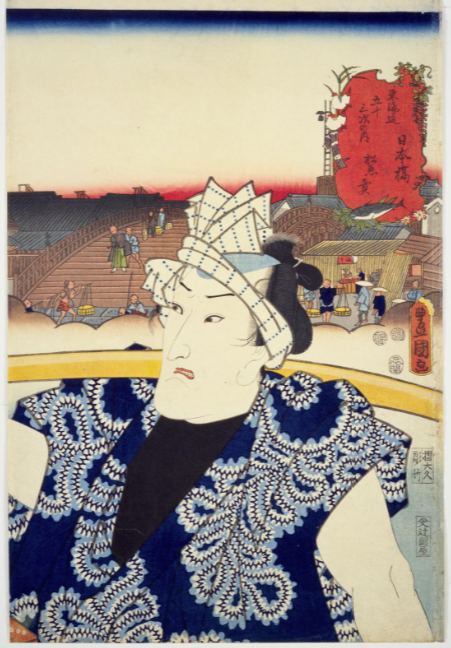

幡随院長兵衛 品川駅(役者見立東海道五十三次)

幡随院長兵衛 品川駅(役者見立東海道五十三次) -

年表データベース

年表データベース -

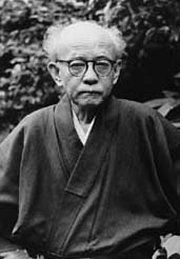

幸田露伴

幸田露伴 -

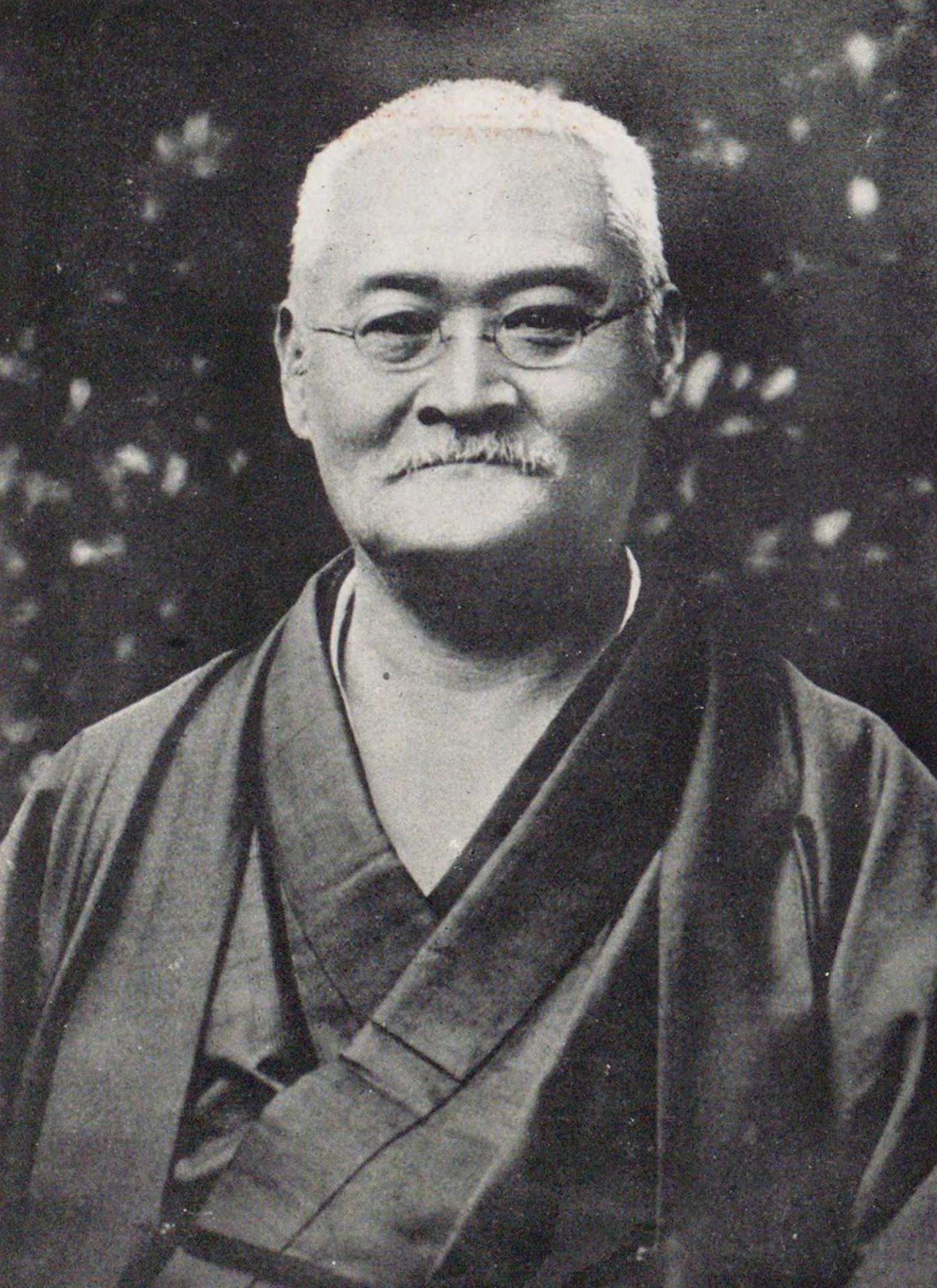

幸野楳嶺

幸野楳嶺 -

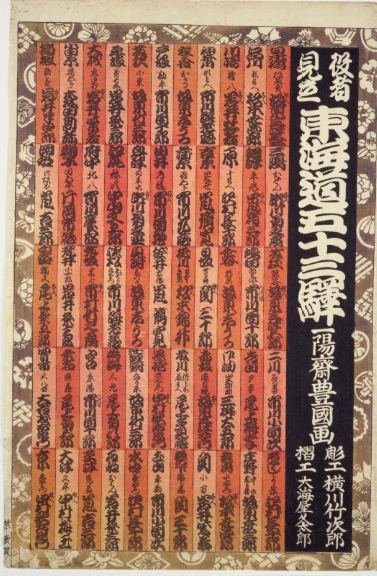

役者見立東海道五十三駅

役者見立東海道五十三駅 -

役者見立東海道五十三駅

-

役者見立東海道五十三駅(国立国会図書館デジタル)

-

改正五十三駅一覧(国立国会図書館デジタル)

-

日坂 佐夜ノ中山

日坂 佐夜ノ中山 -

日本橋

-

日本橋(起点)

-

旧円徳院庭園

旧円徳院庭園 -

智積院

智積院 -

智積院の修復作業

智積院の修復作業 -

更級日記

更級日記 -

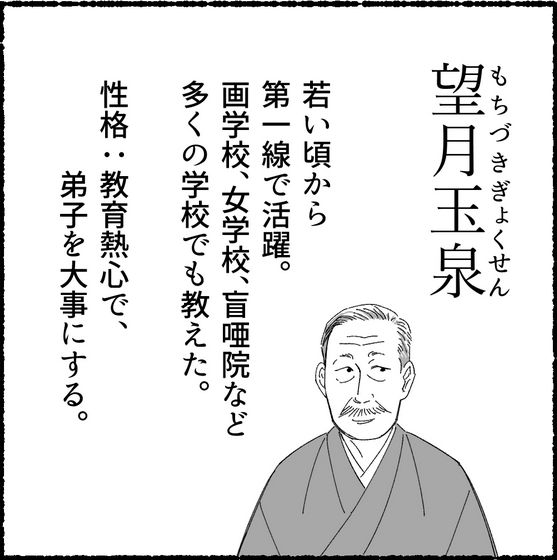

望月玉泉

望月玉泉 -

東山図書館

東山図書館 -

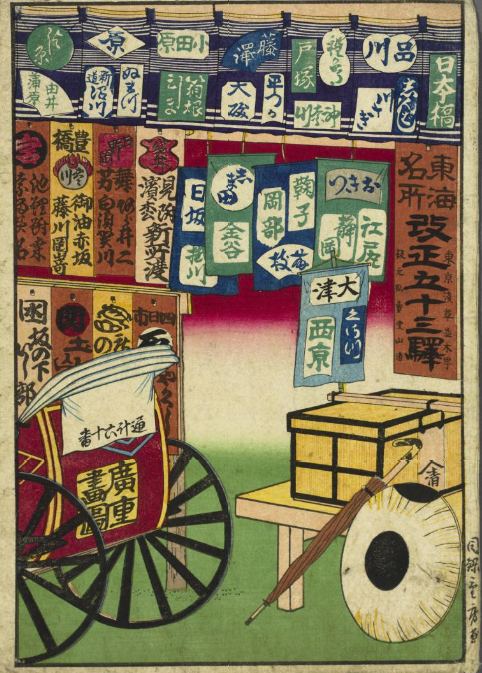

東海名所改正五十三駅( 東海名所改正道中記)

東海名所改正五十三駅( 東海名所改正道中記) -

東海道中膝栗毛について

東海道中膝栗毛について -

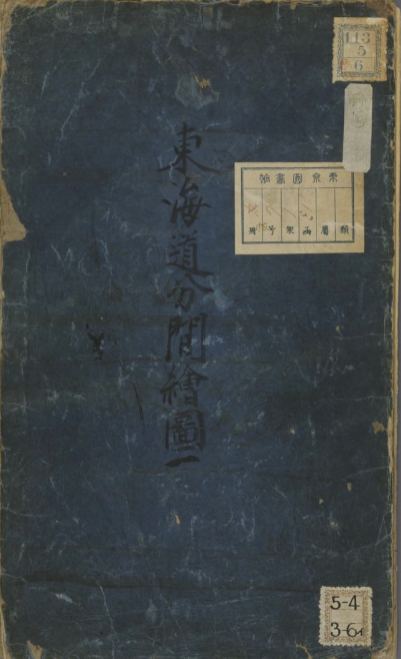

東海道分間絵図

東海道分間絵図 -

東海道名所図会

東海道名所図会 -

東海道名所記について

東海道名所記について -

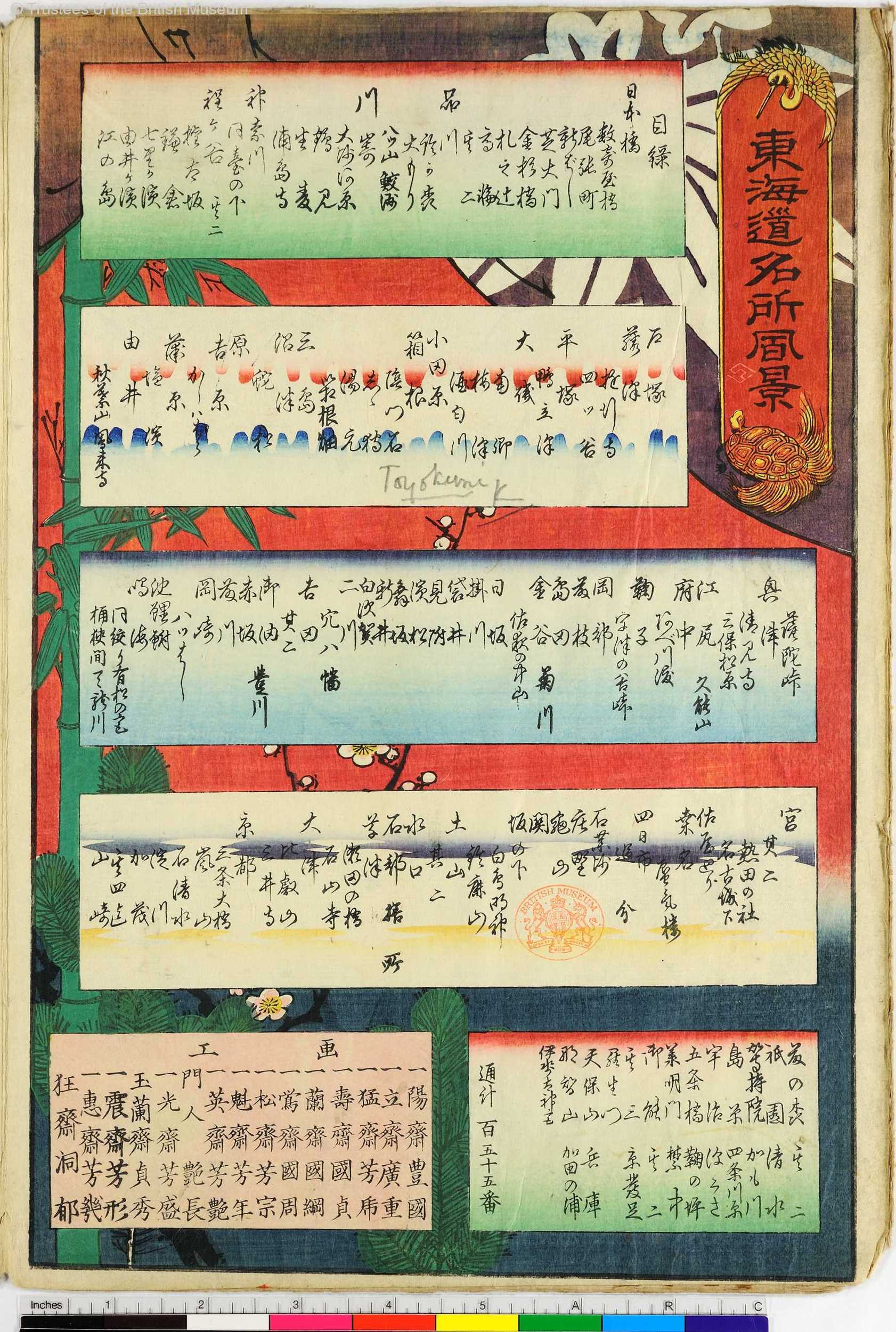

東海道名所風景

-

東海道名所風景一覧(国立国会図書館デジタル)

-

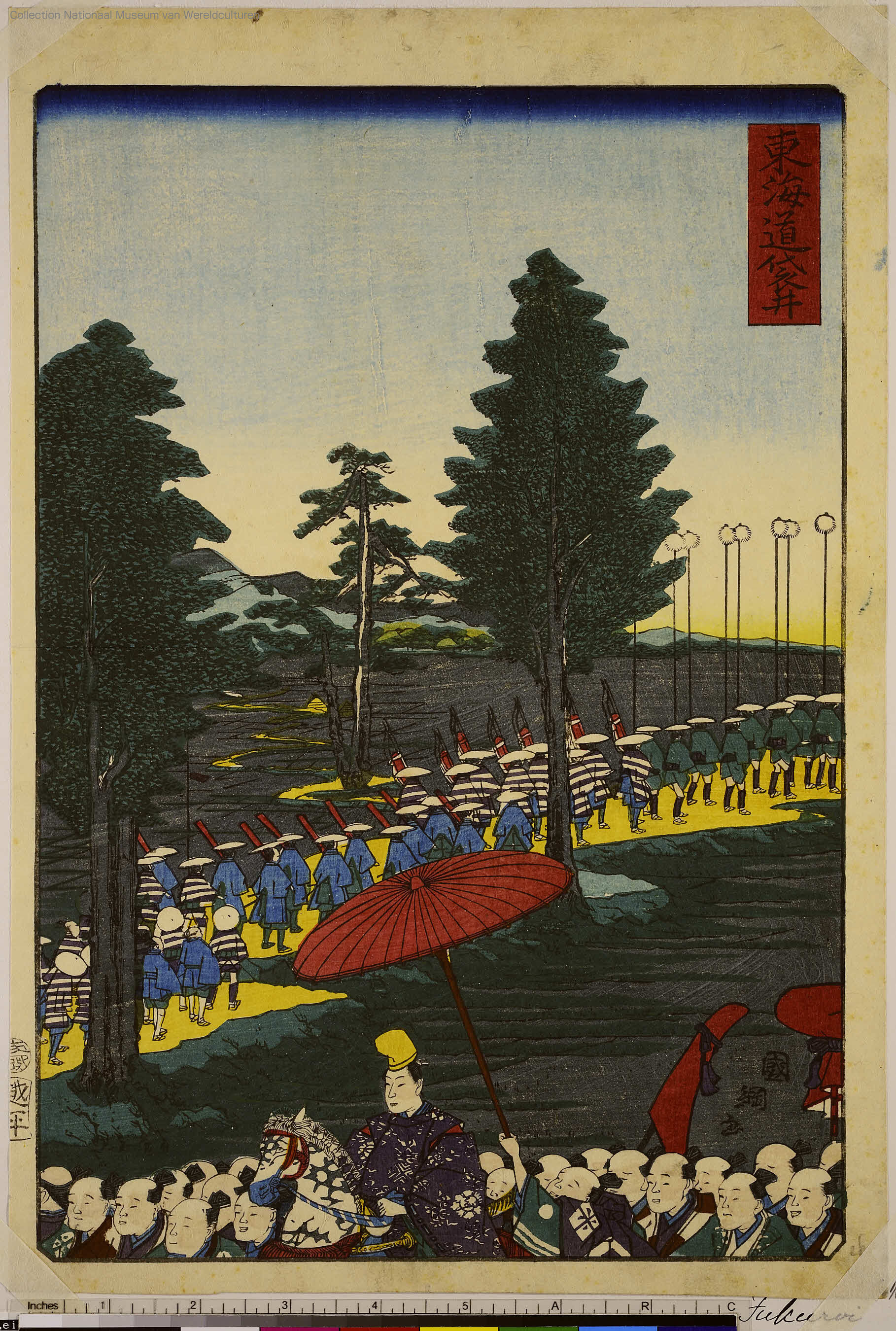

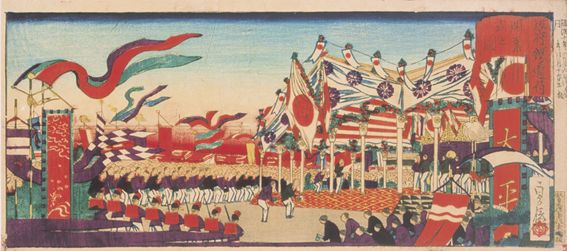

東海道名所風景(御上洛東海道)

東海道名所風景(御上洛東海道) -

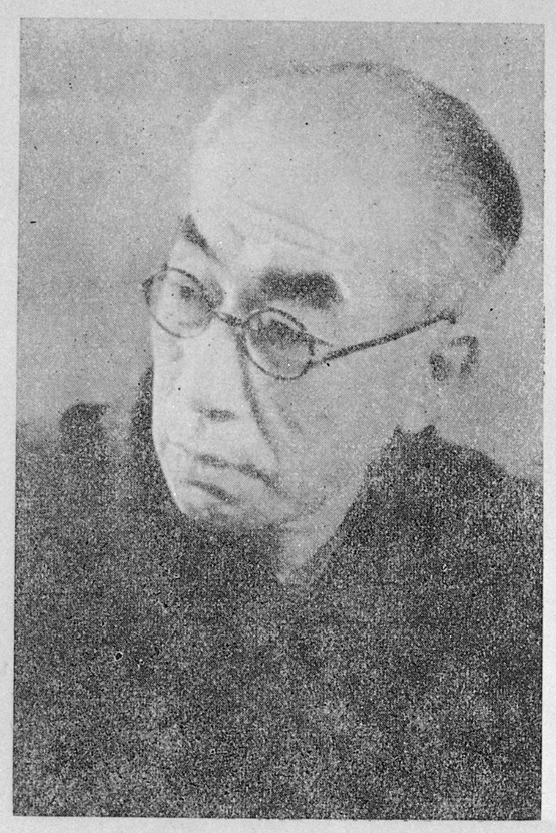

松林桂月

松林桂月 -

松魚売 日本橋

松魚売 日本橋 -

柳川重政

柳川重政 -

桂春院庭園

桂春院庭園 -

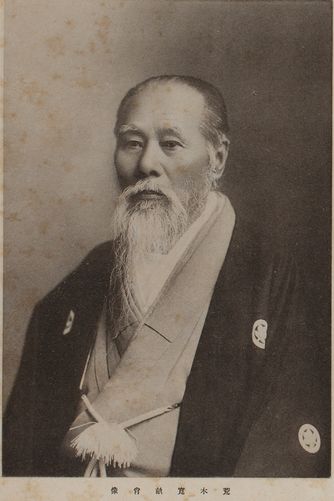

森徹山

森徹山 -

森鷗外

森鷗外 -

植彌加藤造園

植彌加藤造園 -

樋口一葉

樋口一葉 -

橋口五葉

橋口五葉 -

歌川広重

歌川広重 -

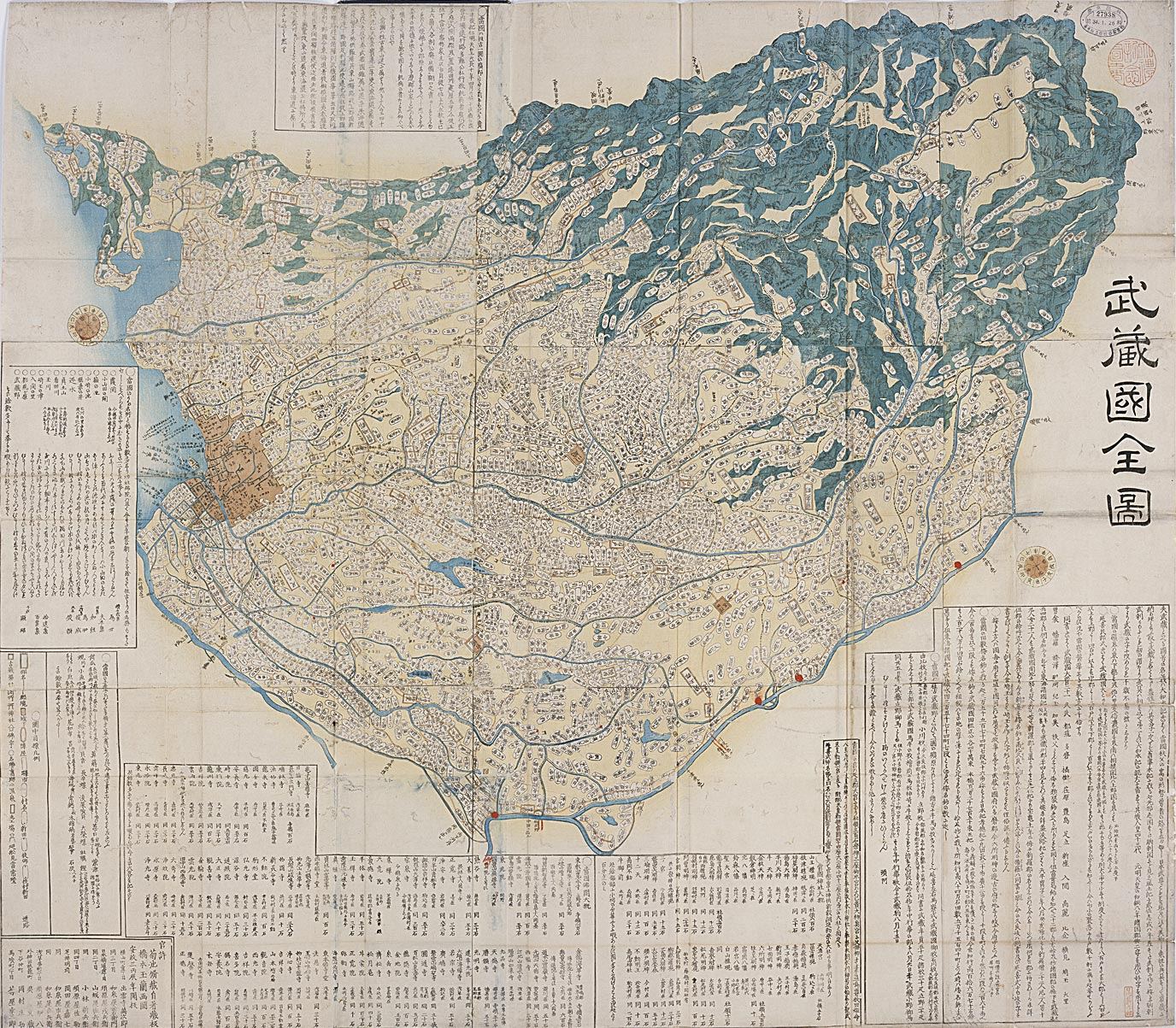

武蔵国

武蔵国 -

水売 日本橋(役者見立東海道五十三駅)

水売 日本橋(役者見立東海道五十三駅) -

河鍋暁斎

河鍋暁斎 -

泉鏡花

泉鏡花 -

洛西図書館

-

海道記

海道記 -

清風荘

清風荘 -

渉成園

渉成園 -

渓斎英泉

渓斎英泉 -

渡守頓兵衛 神奈川駅(役者見立東海道五十三次)

渡守頓兵衛 神奈川駅(役者見立東海道五十三次) -

滝和亭

滝和亭 -

無鄰菴

無鄰菴 -

狩野常信

狩野常信 -

田山花袋

田山花袋 -

白井権八 川崎駅(役者見立東海道五十三次)

-

真珠庵

真珠庵 -

知恩院方丈庭園

知恩院方丈庭園 -

石崎光瑤

石崎光瑤 -

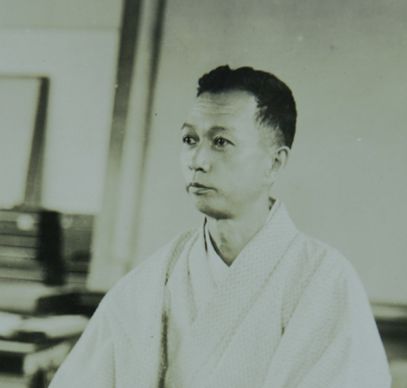

竹内柄鳳

竹内柄鳳 -

翡翠について

翡翠について -

荒木寛畝

荒木寛畝 -

荒木寛畝

荒木寛畝 -

葛飾北斎

葛飾北斎 -

西京図書館

-

退蔵院

退蔵院 -

酬恩庵

-

醍醐中央図書館

-

醍醐図書館

醍醐図書館 -

鍋島禎子

鍋島禎子 -

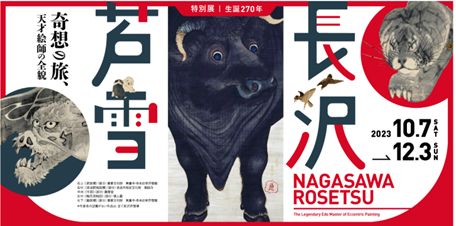

長澤蘆雪

長澤蘆雪 -

長谷川貞信

長谷川貞信 -

雀について

雀について -

雁について

雁について -

高台寺庭園

-

鴨について

鴨について -

鶴について

鶴について -

鷹について

鷹について -

鷺について

鷺について -

鹿苑寺庭園

鹿苑寺庭園 -

龍安寺石庭

龍安寺石庭

-

51.水口 (『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)