-

-

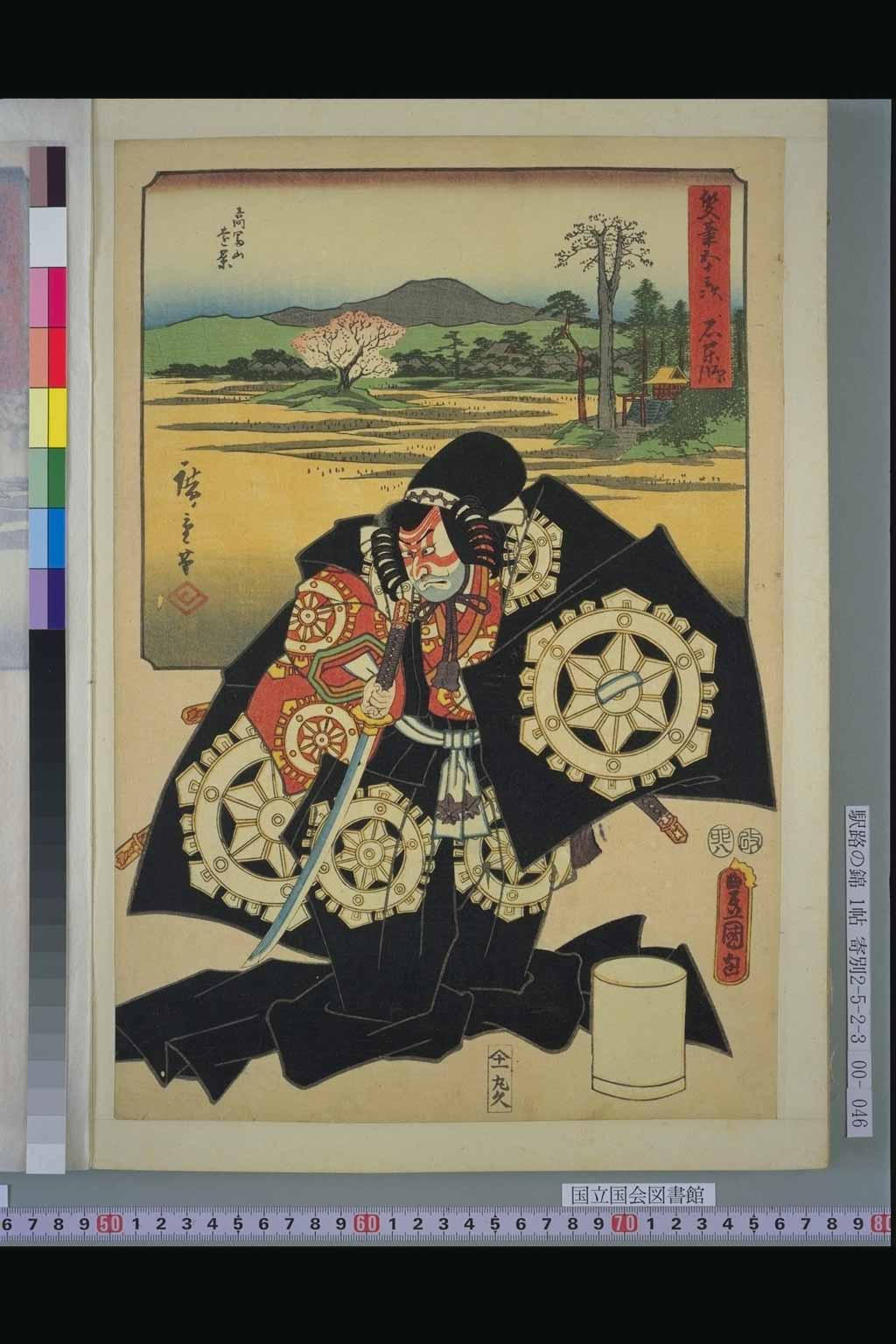

「御所桜堀川夜討」

目録には「石薬師弁けい」とあり、この画中の人物は弁慶であることが分かる。弁慶の手前には、円筒形をした入れものが置いてある。本図は人形浄瑠璃、歌舞伎の演目として知られる「御所桜堀川夜討」での弁慶を描いたもの。源義経が平家方の平時忠の娘、京(卿)の君を妻としていることから、頼朝より謀反の疑いを受け、弁慶は京の君の首を受取るため、侍従太郎の館へと訪れる。侍従太郎は京の君の身代わりに、腰元の信夫の首を差し出そうとする。しかし、信夫の母おわさは、信夫は昔ある男と契りをかわして生まれた子であり、その男と会うまでは信夫の首は差し出せないと言う。そこに弁慶が現れ、自分こそ信夫の父であると名乗り、おわさと昔取り交わした片袖を見せる。弁慶の前に置いてある入れものは、京の君の首を受け取るための首桶。本図の出版に近い時期の上演として、嘉永六年(一八五三)十一月市村座の舞台がある。ここで弁慶を演じたのは三代目嵐吉三郎だが、本図の弁慶の似顔は寛政~文化頃に活躍した役者、初代市川男女蔵を思わせる風貌となっている。

風景解説

石薬師宿近辺の様子が描かれている。画面左奥には桜の木が一本植えられているのが見え、画面右には小さな社が描かれ ている。この桜は源範頼が平家討伐の際、鞭がわりに使っていた桜の枝を地面に刺したところ、そこから桜が生えたと伝わるもので「蒲桜」とも呼ばれる。『東海道名所図会』石薬師宿の項には当時「義経逆桜」と呼ばれていたことが紹介され、範頼の誤りかとしている。本図に弁慶が描かれるのは、当時の呼称である義経と結びつけたものである可能性がある。また画面左の社は御曹司社とも呼ばれ、範頼を祀った神社。石薬師宿は東海道四十四番目の宿場町。もともと石薬師寺の門前町として栄えており、元和二年(一六ー六)に宿駅として定められた。画面左上の書き込みには「高富山遠景」と書かれているが、この高富山とは石薬師寺の山号。

参考文献

渡邊晃『謎解き浮世絵叢書 三代豊国、初代広重 双筆五十三次』(二玄社・2011)

-

関連記事

45.石薬師 弁けい(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)