-

-

人物解説

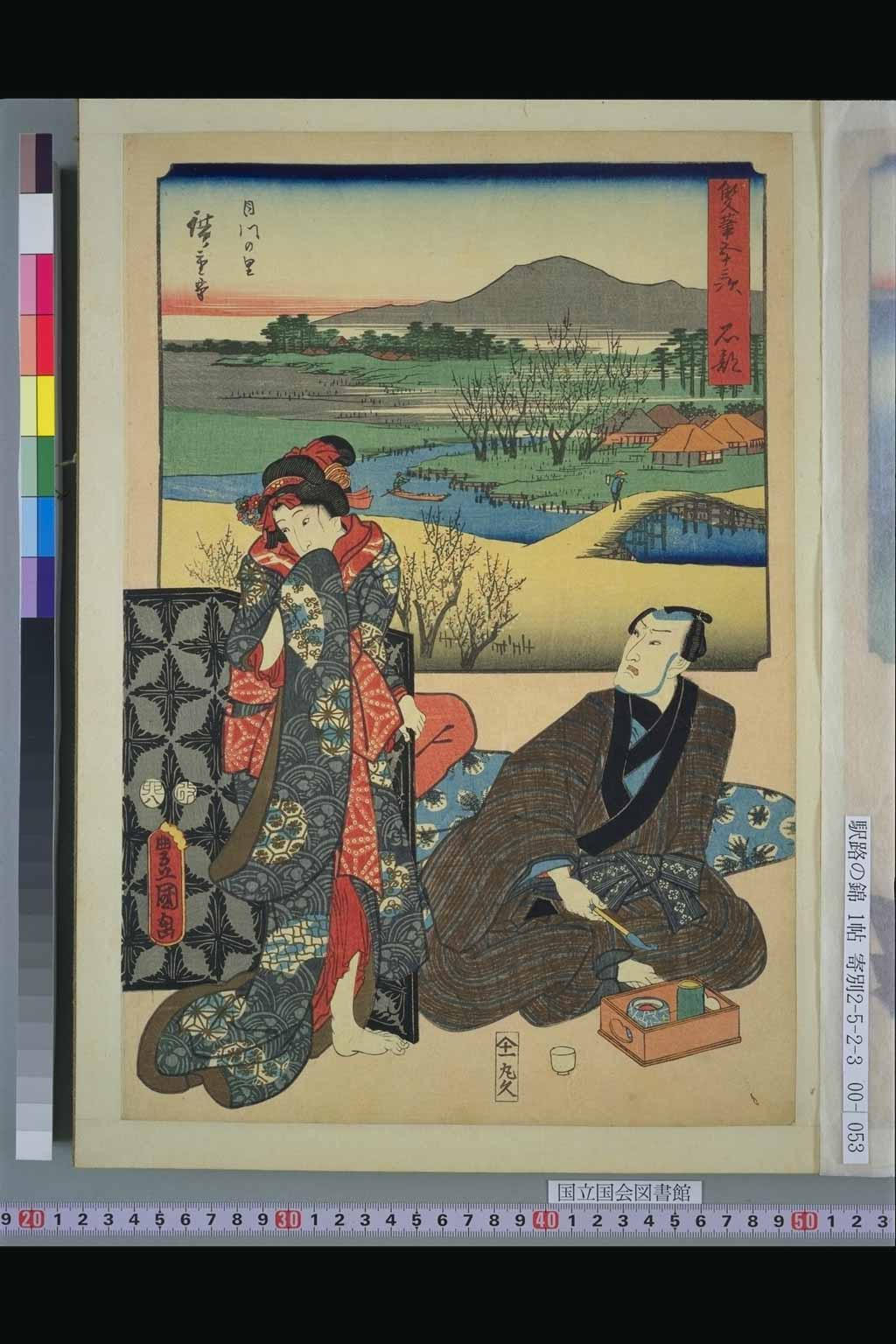

布団を敷いた部屋に男が座っており、そこへ振袖を着た若い娘が近づいている。目録には「於半」とあり、その下に「〇に長」、そして「石部」と書かれている。二人の名前は帯屋長右衛門と信濃屋お半。宝暦十一年(一七六一)、当時十四歳の信濃屋お半と隣家の四十歳近い中年男、帯屋長右衛門が桂川で水死するという事件が起こる。この事件はすぐに人形浄瑠璃や歌舞伎の題材となり、安永五年(一七七六)十月堀江座でその決定版とも言える「桂川連理柵」が上演された。信濃屋お半は、乳母や丁稚の長吉とともに伊勢参りへ赴いた際、帰りに帯屋長右衛門と一緒になり、石部の宿に一泊する。ここでお半は長吉に言い寄られ、隣室にいた長右衛門のところに逃げこむが、ここで二人は結ばれてしまう。結局二人の恋は行き詰まり、桂川で心中を遂げる。本図が石部宿と結びつけられているのはそのためで、お半が長右衛門の部屋に逃げこむ場面を描くものであるかもしれない。なお本図の長右衛門は三代目坂東三津五郎風の似顔で描かれている。

風景解説

コマ絵には二股に別れた川の流れが描かれ、小舟が浮かんでいる。川には小さな橋が渡され、その上を旅人が歩いている。橋の先には集落があるようだ。画中文字には「目川の里」と書かれているのが分かる。目川の里とは、石部宿と草津宿の間にある立場のこと。石部宿よりは草津宿側に近く、現在の滋賀県粟東市付近に位置していた。「目川菜飯」といわれる、青菜の炊き込みご飯に豆腐の味噌田楽を加えたものが名物として有名であった。石部宿は東海道五十一番目の宿場町。「京立ち石部泊り」とも言われ、京都を出発した旅人が一泊目を過ごすのがこの石部宿であった。幕末には旅籠屋が60軒を越えるほどに発展し、大いに賑わったことと思われる。

参考文献

渡邊晃『謎解き浮世絵叢書 三代豊国、初代広重 双筆五十三次』(二玄社・2011)

-

関連記事

52. 於半 〇に長 石部(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)