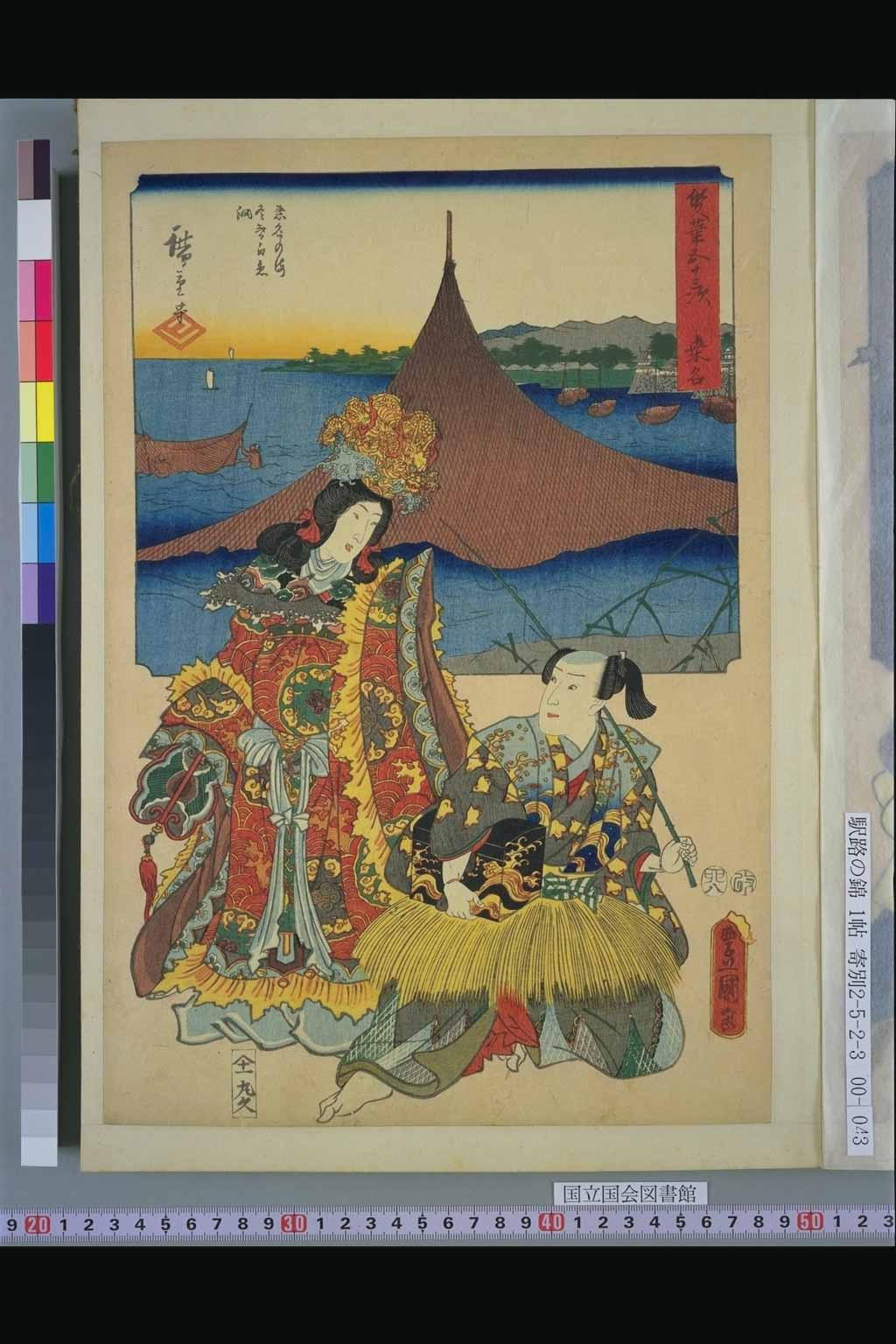

43.桑名 乙姫浦島(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

-

-

人物解説

目録には、「桑名乙姫浦島」と書かれている。書き込みや図様から明らかなように、本図に描かれるのは玉手箱を抱えた浦島太郎と、中国風の衣装を身につけた乙姫の姿。「蜃気楼」という言葉がある。「昼」とは蛤を意味し、中国では古くから大蛤が気を吐いて海中に楼閣を見せると言われている。蛤は桑名の名産品であり、海中の楼閣から竜宮城が連想され、浦島太郎と結びつけられた可能性がある。また、『東海道名所図会』には隣の四日市宿で那古浦上に登気楼の見えることが紹介されている。

一方、本図が出版された前年の安政元年(一八五四)八月、河原崎座で上演された「吾妻下五十三駅」の中で、「桑名浦島浪乙姫」という所作事(舞踊劇)が上演され、初代坂東竹三郎が浦島を、初代坂東しうかが乙姫を演じている。桑名と浦島太郎を結びつける発想という点では、本図とのつながりがあ可能性がある。なお、本図の浦島太郎の相貌は役者の似顔となっており、十二代目市村羽左衛門(故人)を描いている。

風景解説

画面のかなりの部分を使って描かれた大きな網が目に飛び込んでくる。画面右奥に見

える城は桑名城。画面左には、「桑名の海 冬暮白魚網」とある。『東海道名所図会』の桑名宿の項には、名物の白魚と白魚漁のことが紹介されている。それによれば、冬から春にかけて白魚を漁することが多く、もうひとつの名物である蛤は八月から採ると記されている。同書の挿絵には手前に白魚漁の網が、右手に桑名城が描かれており、本図で広重が参考にしていると考えられる。『保永堂版』を見ると、本図では遠景に描かれる桑名城を大きく捉えた図となっている。桑名宿は伊勢東治道参りの玄関口でもあり、旅籠屋は一二〇軒にも達する大規模な宿場町として栄えた。

参考文献

-

関連記事