-

-

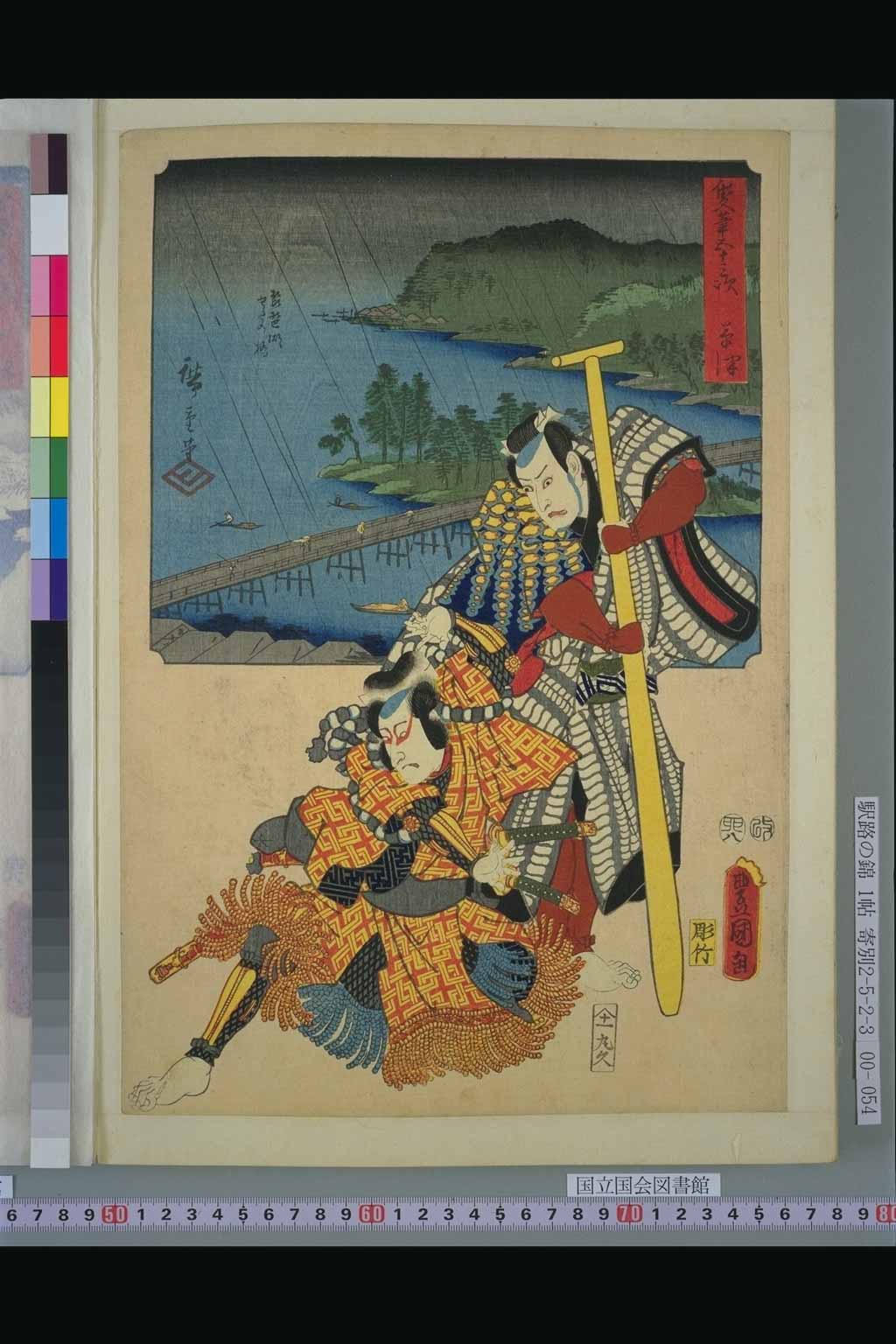

「近江源氏先陣館」

二人の歌舞伎役者風の人物が描かれている。右の人物は船を漕ぐ糖を抱えて立ち、左の人物は顔に隈を施し、左手を高く上げて見得を切っている。目録を見ると「草津佐々木谷村」と書いてある。この二人は、「近江源氏先陣館」で知られる登場人物。この作品は明和六年(一七六九)十二月に竹本座で人形浄瑠璃として初演され、のちに歌舞伎にも移された。全九段からなり、なかでも八段目の「盛綱陣屋」の場面は現代でも上演が繰り返されている。本図に描かれる右側の人物の名は佐々木高網。左の人物は高網の配下で谷村小藤次と言いう。三代豊国は二人の顔を役者の似顔で描いており、佐々木高綱の相貌は三代目市川八百蔵、小藤次は夭折の名優、六代目市川団十郎となっている。当時の上演記録をたどると、二人は寛政九年(一七九七)八月の都座でそれぞれ高綱、小藤次を演じている。佐々木高網は、近江国の佐々木庄を出身とする佐々木氏の棟梁。「近江源氏先陣館」も坂本城など、琵琶湖周辺を舞台とすることから、本図では草津宿と結びつけられたと考えられる。

風景解説

コマ絵には、琵琶湖の南端から流れ出る瀬田川にかかる瀬田の唐橋付近が描かれている。画面左には、「琵琶湖せたの橋」とある。俯瞰視点で見下ろした橋の上には、雨の中、人々が橋を渡る様子が見えている。雨は斜めの線で表現され、黒のぼかし下げでどんよりと曇った空が描かれている。水平線は霞んでおり、空との境界が曖昧になっている。瀬田の唐橋は近江八景のひとつ「瀬田の夕照」にも数えられる景勝地でもあり、古くから交通上・軍事上の要衝でもあった。瀬田の唐橋は、草津宿から次の大津宿へ行く途中にある。草津宿は東海道五十二番目の宿駅であると同時に、中山道六十八番目の宿駅でもあったことから、両街道の分岐点として多くの人が行き交った。

参考文献

-

関連記事

53.草津 佐々木谷村(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)