-

-

人物解説

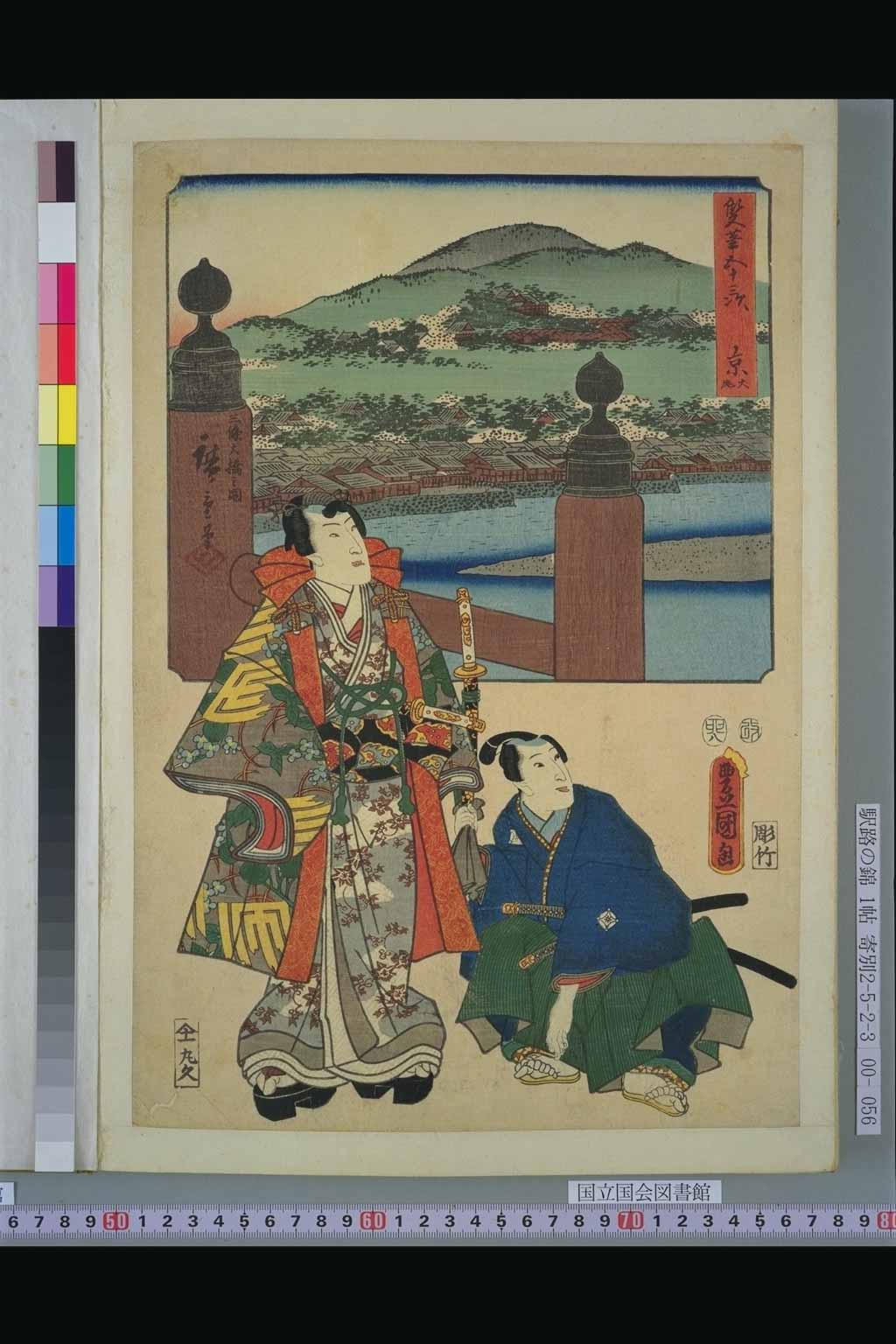

一見して高貴な身分と思われる人物が左に描かれている。男性は立衿付きの小忌衣をまとい、前で紐を華鬘の形に結んでいる。刀を一本差し、もう一本は脇にひかえる小姓とおぼしき人物が手にしている。左の人物は、江戸時代後期の大ベストセラー、『修紫田舎源氏』の主人公、足利光氏を意識したものであろうか。文化期(一八〇四~一八)以降、合巻と呼ばれる捕絵入り長編小説が人気を得て、たくさんの作品が生み出された。本作はその中でも代表的な作品として有名。作者は柳亭種彦、挿絵は本図を描いている歌川国貞(のち三代歌川豊国)。源氏物語を翻案したもので、舞台を室町時代の応仁の乱の頃に設定し、足利光氏(光源氏がモデル)の活躍を描いている。さて、この絵で気になるのが光氏の変わった髪型。これは海老茶筅髷と言い、茶筅髷の先端が二つに別れたもの。茶筅髷は歌舞伎などでは殿様の役などに用いられるもので、それをアレンジしたこの髪形は光氏独特のものとして有名。本図が京と結びつけられているのは、言うまでもなく足利家や室町時代を舞台とする設定によるものと考えられる。

風景解説

目録に「京」「大尾」とある。江戸から約五百キロ離れた京の都まで続く東海道の旅もいよいよここが終着点。『東海道名所図会』の「平安城三城橋」の図では、三条大橋と鴨川の流れが手前に描かれ、中景に芝居町や知恩院を配し、遠景に東山三十六峰を眺望するという構図となっている。『保永堂版』はやや視点を低く定めているものの、描かれる場所は『東海道名所図会』を踏襲する。さらに、本図もその構図を踏まえているものの、『保永堂版』にも描かれている三条大橋の欄干にぐっと近寄り、近像型構図としていることが分かる。本図で遠景に描かれている二つの山は『保永堂版』にも見られるもので、手前が東山、奥が比叡山と考えられている。東山の中腹には清水寺とおぼしき建造物も見えている。

参考文献

渡邊晃『謎解き浮世絵叢書 三代豊国、初代広重 双筆五十三次』(二玄社・2011)

-

関連記事

55.京 大尾(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)