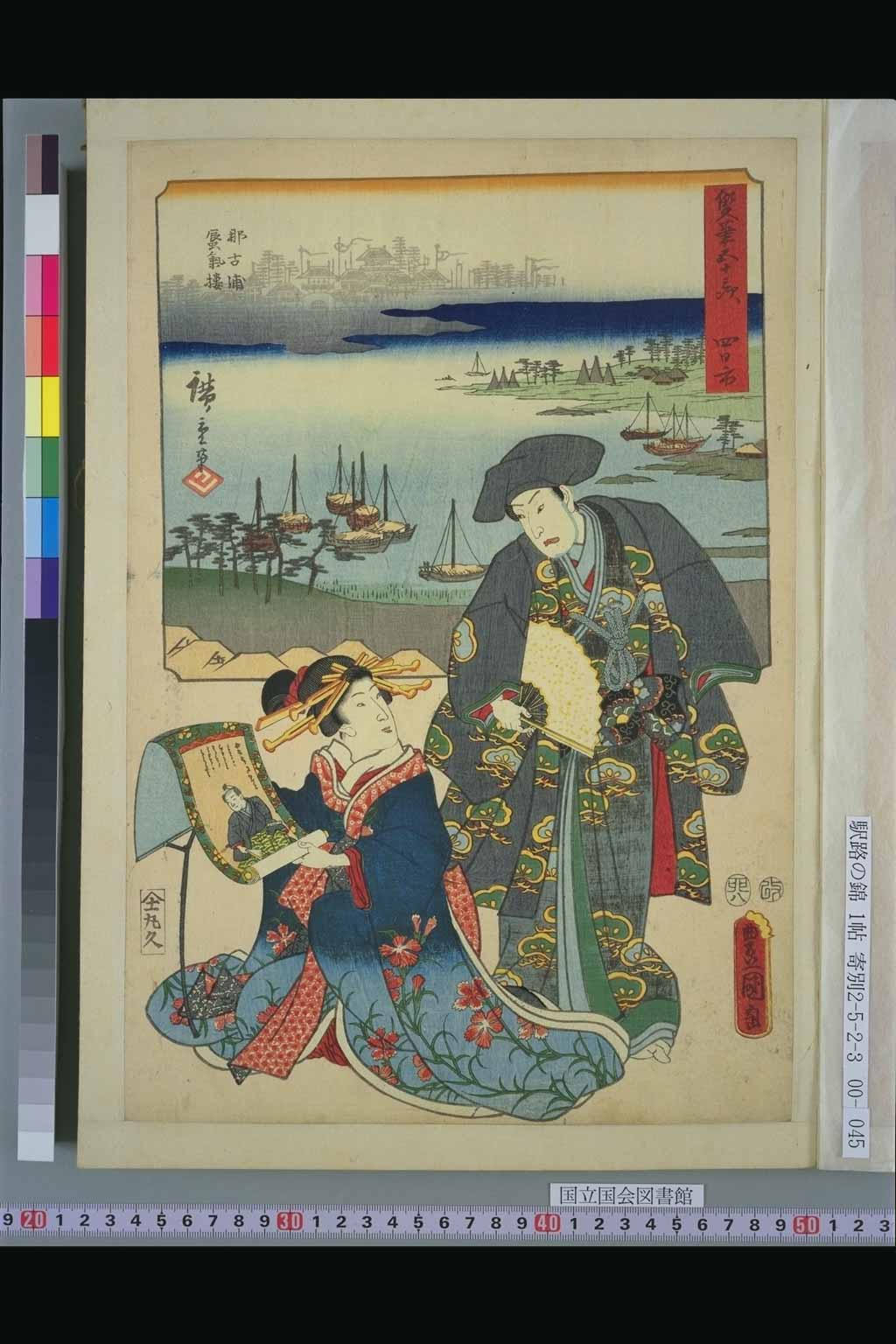

44.範清写画 四日市(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

-

-

「軍法富士見西行」

目録には「範清写画 四日市」という文字。このうち範清とは、西行法師の本名、佐藤義清(のりきよ、範清とも)のこと。本図に描かれるのは、人形浄瑠璃や歌舞伎の演目「軍法富士見西行」(延享二年〔一七四五〕二月竹本座初演)の世界。木曽義伸が平家追討の院宣を受けたにもかかわらず遊興に耽っているとの情報を受け、その行状を探るよう源頼朝から懇願された西行は江口の里を訪れる。本図に描かれるのは、田舎の大尽に身をやつして江口の里の廓に乗り込んだ西行が、遊女となっていた娘の写絵に図らずも遭遇する場面。この系統の狂言で、本図が描かれた安政二年に近い上演としては、嘉永二年(一八四九)四月に中村座で江口の里の場面のみ上演された記録がある。ここでは五代目沢村長十郎が西行を演じているが、本図の西行は長十郎を彷彿とさせる風貌となっている。なお、四日市宿と西行が結びつけられたのは、西行が晩年この地に庵を営んだことにちなむと思われる。

風景解説

四日市の湊と、その東に広がる海が描かれている。この付近は古くは那古浦と呼ばれ、三滝川(三重川)が注いでいる。海上にはたくさんの帆掛け舟が停泊しているのが見える。四日市宿は東海道四十三番目の宿場町。同時に港町としても発展し、旅籠屋もかなりの数を数えた。本図で目を引くのは那古浦の沖合にうっすらと浮かび上がる楼閣の図様。書き込みには「那古浦 蜃気楼」とある。『東海道名所図会』四日市の項には「春夏のあいだ蜃楼海上にたつ」と書かれている。蜃気楼は那古浦の名物として紹介され、海上には鳳輿(ほうよ、天皇の乗る鳳凰を飾った興)による行幸の様子や、諸公の行列、楼台宮殿などの姿が鮮やかに見えたとしている。本図の図様も、同書に載る挿図を参考にしたものと思われる。

参考文献

-

関連記事