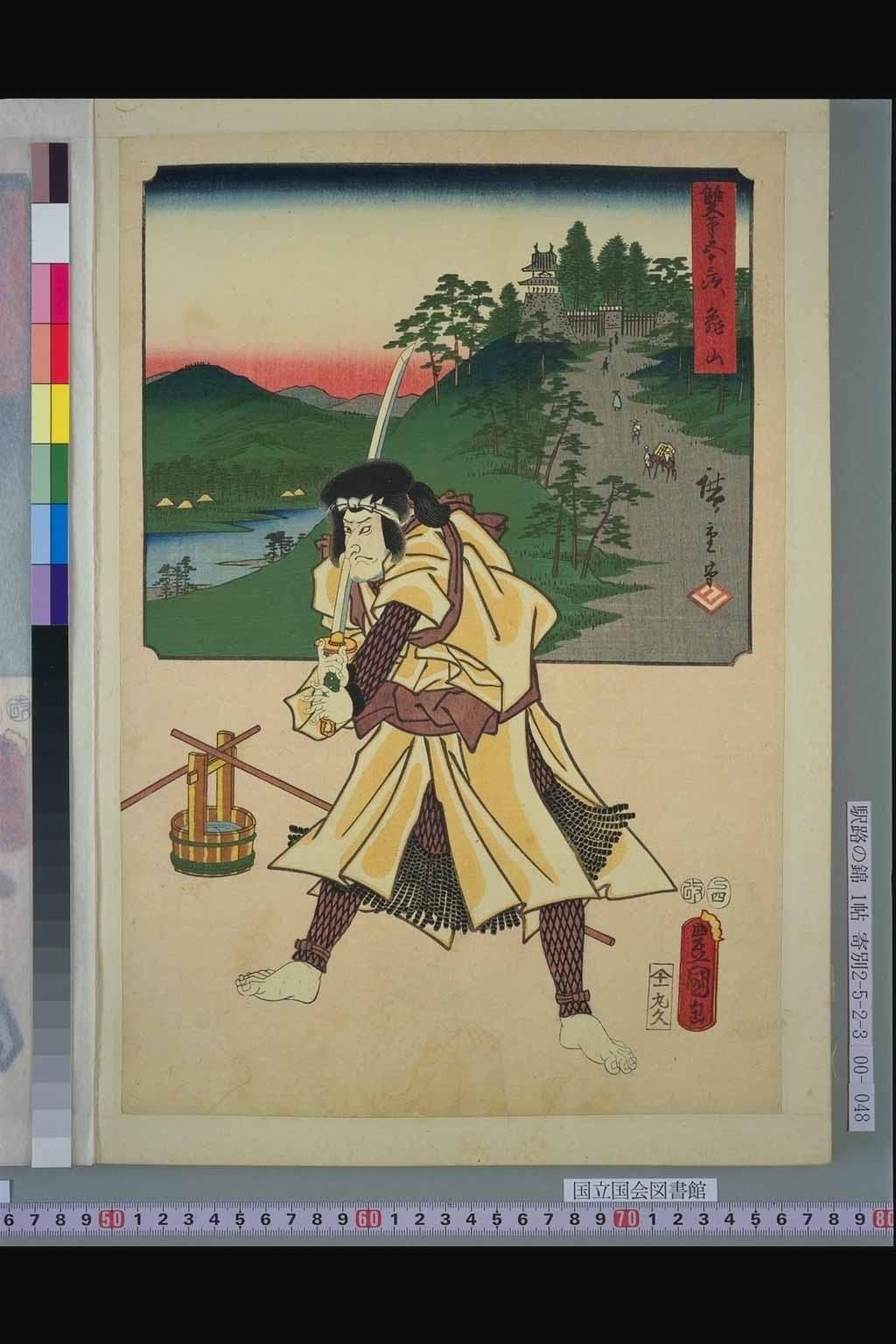

47.「亀山」「赤ほり 水右衛門」(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

-

-

「亀山の仇討ち」

目録を見ると、「亀山(亀と山の絵)」「赤ほり水右衛門」と書かれている。この赤堀水右衛門とは、「亀山の仇討ち」と呼ばれる仇討ち事件で知られる人物。この事件は、赤堀源五右衛門(変名して水右衛門、あるいは水之助と名乗る)に父・石井宇右衛門と兄・三之丞を殺された石井半蔵・源蔵兄弟が、元禄十四年(一七〇一)に伊勢国亀山城下で仇を討ったというもの。「曽我の仇討ち」を彷彿とさせることから「元禄曽我」とも呼ばれ、人形浄瑠璃や歌舞伎に移入して「亀山の仇討物」と呼ばれる演目が数多く作られた。歌舞伎では、現行でも上演される演目として文政五年(一八二二)八月に河原崎座初演の

「霊験亀山鉾」がよく知られている。なおこの作品では、赤堀水右衛門の名は藤田水右衛門と変更されている。さて、本図に描かれる水右衛門は五代目松本幸四郎(故人)の似顔となっている。五代目松本幸四郎は「鼻高幸四郎」とも呼ばれた名優。この配役を当たり役として度々演じた。

風景解説

亀山城付近の光景が描かれている。急峻な坂を、旅人や馬、人足らが登っていくのが見える。亀山宿は東海道四十六番目の宿場町。伊勢亀山藩六万石の城下町としても知られている。宿場は街道に沿って東西に伸び、北側に亀山城、南には鈴鹿川の流れがある。亀山城は白壁の櫓や塀の広がるさまが蝶のようにみえたことから、粉蝶城とも呼ばれた。現在も当時の多聞櫓が現存し、県指定史跡となっている。亀山城の東側には江戸口門が、西側には京口門があり、本図に描かれるのは、城の西側にあたる京口門付近。『保永堂版』では京口門に向かう坂をちょうど真横から描いているが、本図は同じ場所を描きながらも京口門と急峻な坂道を正面から捉えている。

参考文献

-

関連記事