-

-

人物解説

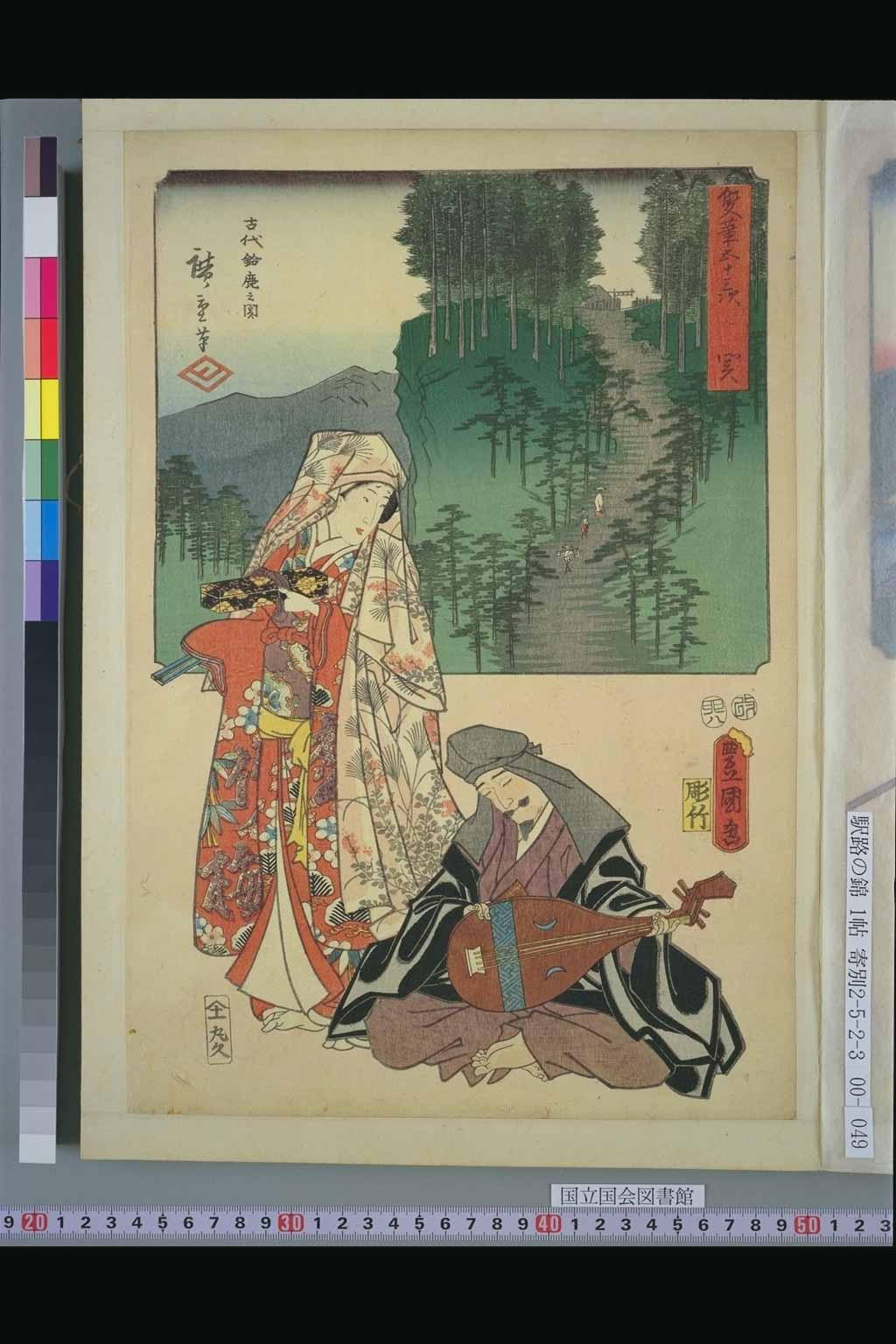

目録に「関 蝉丸 上臈」とあるように、この人物は盲目の琵琶法師にして歌人でもある、蝉丸と分かる。百人一首でも有名な蝉丸は生没年不詳の人物で、宇多天皇第八皇子敦実親王に仕えた雑色(律令制下の職位)とも、醍醐天皇の第四皇子とも伝えられる。琵琶に長じ、逢坂の関に庵を結び、歌を詠んで過ごしたと言われている。蝉丸が隠遁した逢坂の関は、関宿(現在の山市関町中町)ではなく、大津宿の近くにあった。関宿と蝉丸が結びつけられたのは、その逢坂の「関」から来たものと思われ、現在も同地には蝉丸を祀った関蝉丸神社がある。蝉丸の伝説は謡曲「蝉丸」に取り上げられ、また人形浄瑠璃では近松門左衛門作の義太夫節「蝉丸」が有名。謡曲の「蝉丸」では、醍醐天皇の第四皇子として盲目に生まれついた蝉丸が逢坂山に打ち捨てられ、姉である第三皇女逆髪が逢坂山の蝉丸を訪ねる筋。義太夫節「蝉丸」では、蝉丸は美男で女人の恨みを買い、その怨念で盲目となる。本図に描かれた場面ははっきりとしないが、第三段目で恋人の直姫が蝉丸のもとを訪れる場面があり、それを描くもであろうか。

風景解説

山間を急勾配の峠道が通っている。画中の文字を見ると「古代鈴鹿之関」と書かれている。鈴鹿の関とは、古代に「三関」と呼ばれた関所のひとつで、他に近江の逢坂の関、美濃の不破の関が数えられる。鈴鹿の関は関宿の西側にある、現在の関町新所のあたりと考えられている。関宿は東海道四十七番目の宿場町。「関の地蔵」と呼ばれる地蔵院の門前町として古くから発展した。関宿の東側にある追分は、伊勢神宮へと続く伊勢別街道との分岐点となっており、京都や大坂方面から東海道を東に進んできた旅人たちはここで東に曲がって参詣に向かった。町の西側にも大和街道と分岐する追分があり、交通上の要衝として発展し、飯盛女も数多くいたと言われている。

参考文献

-

関連記事

48.関 蝉丸 上臈(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)