-

-

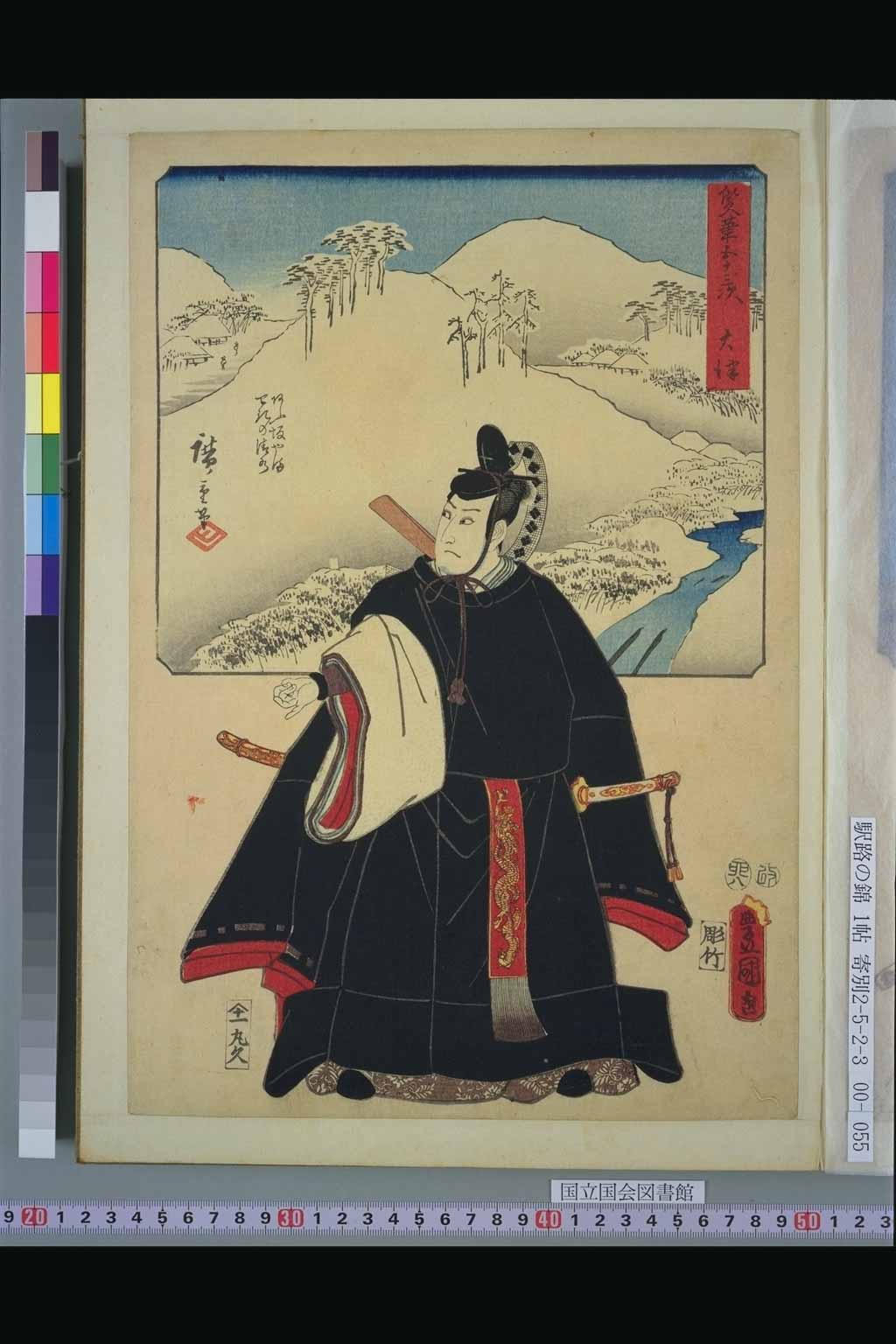

人物解説

目録には「大津 鏡山 黒ぬし」と記されています。この記述から、まず画中の人物が平安時代の歌人にして六歌仙の一人、大友黒主であることが分かる。大津宿と結びつけられているのは、大友黒主が現在の大津市にあたる近江国滋賀郡大友郷の出身とされるからと考えられる。「鏡山」とは、一説に大友黒主が詠んだと言われる、『古今和歌集』の「鏡山いざたちよりて見てゆかむ年へぬる身は老いやしぬると」という歌によるものかと思われる。大友(歌舞伎などでは「大伴」が多い)黒主は人形浄瑠璃や歌舞伎にも多く取り上げられているが、謀などを企む公家悪としてのイメージが定着している。これは、『古今和歌集』仮名序に「そのさまいやし」と記述されることなどが影響したと考えられている。中でも天明四年(一七八四)十一月桐座初演の「積恋雪関戸」での関兵衛実は大伴黒主は広く知られ、六歌仙を題材とした舞踊の系統もある。本図に描かれる黒主は、名優三代目沢村宗十郎の似顔で描かれているが、宗十郎は何度か大伴黒主役を演じており、本図を彷彿とさせる役者絵も残っている。

風景解説

コマ絵に描かれているのは、逢坂山とその付近の光景。一面雪景色で描かれている。薄い墨のぼかし上げが施された山々の描写が印象的。画中の書き込みには「あふ坂やませきの清水」とある。関の清水とは逢坂の関の泉のことで、紀貫之が詠んだ「逢坂の関の清水の影見えて今やひくらむ望月の駒」(「拾遺和歌集』)という歌で有名。東海道最後の宿場町。古くは天智天皇がこの地に大津京を設けたことに始まり、東海道や中山道、北国街道など多くの街道が通る交通・軍事上の要衝として発展した。多数の旅籠屋を抱え、東海道でも最も大きな宿場町のひとつに数えられる。また、膳所城や石山寺、三井寺など数多くの名所旧跡が大津宿周辺に位置している。

参考文献

-

関連記事

54.大津鏡山 黒ぬし(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)