-

-

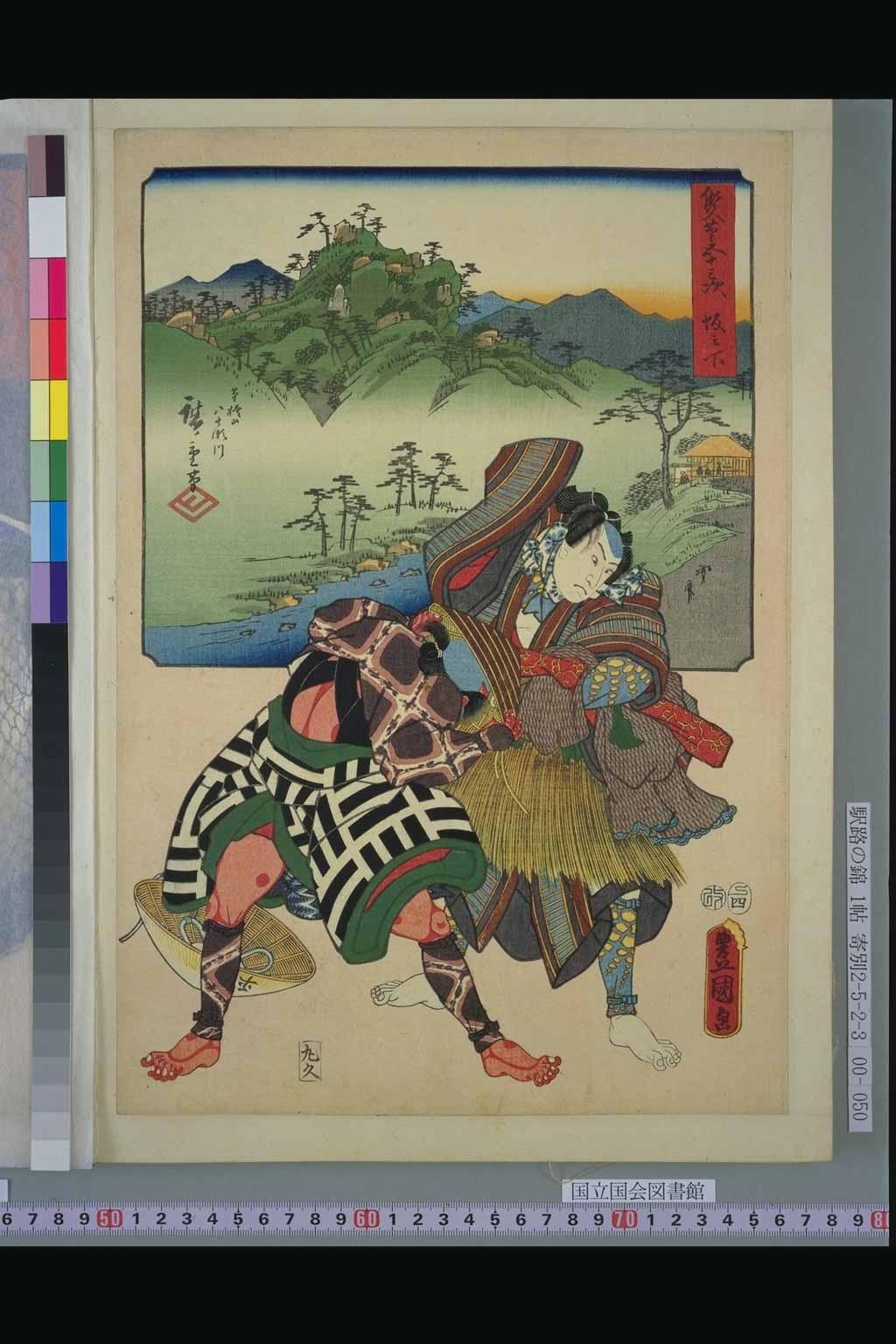

「勢州阿漕浦」

二人の男が争っている。右の男が赤い布で包んだ長細いものを持ち、左側の男がそれを奪おうとしている。二人は、人形浄瑠璃や歌舞伎で知られる「勢州阿漕浦」に登場する人物たち。右の男が阿漕の平治、左が平瓦治郎蔵。阿漕の平治は、母の病気に効果があると言われる戴帽魚を、密漁が見つかると厳罰に処される禁猟区、阿漕浦に取りに行く。そこで図らずも網にかかったのは一振りの刀。これは桓武天皇から奪われた三種の神器のひとつ、十握の宝剣であった。本図で奪い合っているのはこの宝剣。阿漕の平治はもともと桓武天皇の忠臣、坂上田村麻呂に仕えた身。平瓦治郎蔵は三種の神器を守護していた人物で、宝剣を探し求めていた。実は、平治は治郎蔵の主筋にあたる関係にあった。平治は役人に密漁の罪を問われるが、治郎蔵は平治が主筋であることに気づくと、自らが身替わりになろうとする。その際、密漁の現場にあった平治の菅笠に「平治」と書いてあるのを、これは平瓦治郎蔵の「平」と「治」を略して書いた自分のものだと言い張り、平治の代わりに縄にかかる。なお、本図で平治の顔は八代目片岡仁左衛門を思わせる風貌となっている。上記の「勢州阿漕浦」は、もともと「田村麿鈴鹿合戦」という人形浄瑠璃のうち、四段目を独立させたもの。「勢州阿漕浦」は平瓦治郎蔵が縄にかかるところで終わるが、「田村麿鈴鹿合戦」ではその後平治が宝剣を坂上田村麻呂に献上し、田村麻呂が鈴鹿山の逆賊を成敗する。坂之下宿は鈴鹿山脈の筆捨山に近いことから、本図で結びつけられたと考えられる。また、坂上田村麿と「坂之下」をかけた可能性もある。

風景解説

画中には「筆捨山八十瀬川」とある。関宿と坂之下宿の間には立場があり、筆捨茶屋などと呼ばれていた。本図はその茶屋から筆捨山と、麓を流れる八十瀬川を描いている。 また本図は『保永堂版』ともほぼ同じ地点を描いていると考えられる。

参考文献

渡邊晃『謎解き浮世絵叢書 三代豊国、初代広重 双筆五十三次』(二玄社・2011)

-

関連記事

49.坂之下(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)