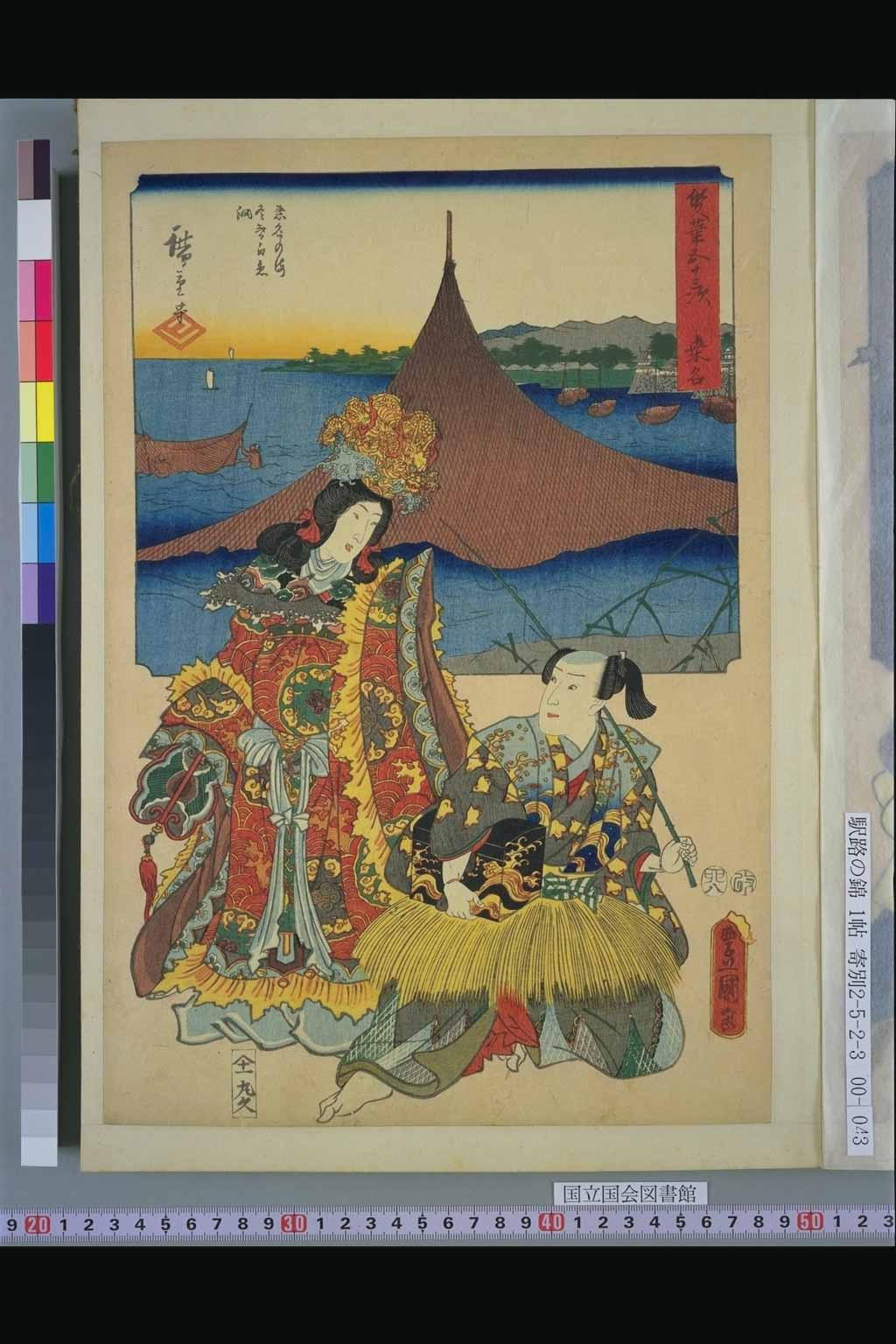

42.宮(『双筆五十三次』:初代広重、三代豊国)

-

-

平景清「閏玆姿八景」

画中に描かれている人物は人形浄瑠璃や歌舞伎で知られる平の景清。景清物の系統は古くは幸若舞や謡曲に始め厘、人形浄瑠璃や歌舞伎に移入してからは数えきれないほどの演目が作られている。その中に景清が京都清水坂の廓にいる阿古屋のもとへと通う所作事(舞踏劇)の系統がある。その代表作、文化十年(1813)6月に森田座で上演された「閏玆姿八景」では、七代目市川団十郎が本図のような姿の景清を演じたことが知られている。また、本図の景清の相貌は七代目市川団十郎の長男、八代目市川団十郎の似顔絵で描かれている。なお、宮宿は熱田神宮の門前兆で、景清は熱田神宮にゆかりがあることから、宮宿と結びつけられたと考えられる。

風景解説

帆掛け舟と熱田浜の様子が描かれている。書き込みには「熱田訳 寝覚里 遠景」とある。宮宿のそばには熱田神宮はあり正式には熱田宿と言った。宮宿は熱田神宮の門前町、東海道の宿場町、名古屋城の城下町、そして熱田湊の港町としても栄え、東海道でも最大規模の宿場町の一つであった。次の桑名宿までは海路で七里(約280m)であったことから「七里の渡し」と呼ばれている。また、桑名宿を飛び越えて次の四日市宿に向かう「十里の渡し」もあった。

参考文献

-

関連記事