- Information

- DH拠点セミナー [19]

- GCOEセミナー [7]

- download [1]

- スクラップ [10]

- データ集 [9]

- 事務局連絡 [9]

- 刊行物 [19]

- News Letter [2]

- 募集情報 [75]

- 国際シンポジウム [12]

- DH-JAC2009 [49]

- タイムテーブル [2]

- 概要 [1]

- 発表要旨 [20]

- 講師プロフィール [21]

- DH-JAC2011 [1]

- 文化情報学専修 [5]

- 研究プロジェクト [9]

- 研究メンバー [11]

- 研究会・イベント [141]

2010年12月 9日

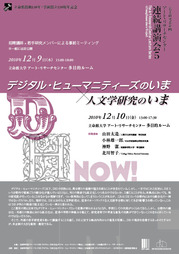

講演会「デジタル・ヒューマニティーズのいま×人文学研究のいま」

立命館創始140年・学園創立110周年記念[若手研究者企画]アート・リサーチセンター連続講演会の一環として、下記の内容で招聘講師をお迎えしてのミーティング・講演会を行います。

| ( |

【概要】

「招聘講師×若手研究メンバーによる事前ミーティング」

※一般には非公開

■日時:2010年12月9日(木)15:00-18:00

■会場:立命館大学アート・リサーチセンター 多目的ルーム「デジタル・ヒューマニティーズのいま×人文学研究のいま」

■日時:2010年12月10日(金)13:00-17:30

■会場:立命館大学アート・リサーチセンター 多目的ルーム

■招聘講師

山田太造/人間文化研究機構・特任助教

小林雄一郎/日本学術振興会特別研究員

神野 潔/武蔵野学院大学・専任講師

北川智子/College Fellow, Harvard University

小林雄一郎/日本学術振興会特別研究員

神野 潔/武蔵野学院大学・専任講師

北川智子/College Fellow, Harvard University

■主催:文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」

(立命館大学)/立命館大学アート・リサーチセンター

■企画・運営:文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」

(立命館大学)ポストドクトラルフェロー・GCOEセミナー企画運営委員会

(立命館大学)/立命館大学アート・リサーチセンター

■企画・運営:文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」

(立命館大学)ポストドクトラルフェロー・GCOEセミナー企画運営委員会

■問い合わせ先

立命館大学アート・リサーチセンター

電話番号: 075-466-3411(代表番号) 担当:塚本、岡本、花田

立命館大学アート・リサーチセンター

電話番号: 075-466-3411(代表番号) 担当:塚本、岡本、花田

開催趣旨は続きをご覧下さい。

■講演会プログラム

| 12:30- | 受付開始 |

| 13:00-13:15 | はじめに ―企画趣旨説明― |

| 13:15-15:45 (休憩30分) | 若手研究者・講演 各30分 |

| 「史学研究をいかに支援するか -歴史情報の生成・管理と利活用の支援方法-」 山田太造(人間文化研究機構・特任助教) 司会:岡本隆明(拠点PD) | |

| 「言語研究における人文学と情報学の連携 -コーパス言語学と自然言語処理を例に-」 小林雄一郎(日本学術振興会特別研究員) 司会:岡本隆明(拠点PD) | |

| 「日本中世史研究とデジタル技術」 神野 潔(武蔵野学院大学・専任講師) 司会:花田卓司(拠点PD) | |

| 「Narrating the Past with New Media: 『バーチャル京都』を使ったハーバード大学の日本史講義」 北川智子(College Fellow, Harvard University) 司会:塚本章宏(日本学術振興会特別研究員) | |

| 16:00-17:30 | ディスカッション |

■趣旨

デジタル・ヒューマニティーズ(以下、DH)の目的には、異分野との連携や協力を図ることが含まれている。しかし、一方ではこれと反対に、DHという分野内で領域ごとの細分化が進んでいるとともに、外との関係でも孤立化しつつあるのではないか、と感じることがある。本拠点においても、他の研究班が行っていることをなかなか理解できず、つい批判的になってしまうということがあるが、これはDHという分野内における細分化の一例ではないだろうか。また、現状では、DHにおける人文学研究は、従来のオーソドックスな人文諸学分野に対してあまり影響力を持っていない。これはDHが外との関係で孤立化している一例かと思われる。

ここ数年の間に日本でもデジタル・ヒューマニティーズという言葉が使われるようになり、学問としての内実がつくられてきた。しかし、分野内の細分化・外部との関係における孤立化は、従来の学問の枠組みを超えて、研究者間での率直な意見の交換ができていないことをまさに示しているのではないだろうか。

そこで、外部の若手研究者を招いて議論することを通じ、DHに対する拠点内外からの意見を収集し、DHの現状を改善するきっかけとするのが、本企画の大きな意図・趣旨である。

ここ数年の間に日本でもデジタル・ヒューマニティーズという言葉が使われるようになり、学問としての内実がつくられてきた。しかし、分野内の細分化・外部との関係における孤立化は、従来の学問の枠組みを超えて、研究者間での率直な意見の交換ができていないことをまさに示しているのではないだろうか。

そこで、外部の若手研究者を招いて議論することを通じ、DHに対する拠点内外からの意見を収集し、DHの現状を改善するきっかけとするのが、本企画の大きな意図・趣旨である。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 講演会「デジタル・ヒューマニティーズのいま×人文学研究のいま」

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/3577

- 言語選択

- 最近のエントリー

- 紀要「アート・リサーチ」第15号の原稿を募集します(〆切:2014/9/23)

- デジタル技術が 生み出す 新たな文化効果ー洛中洛外図屏風 舟木本 編

- 祇園祭 デジタル・ミュージアム展2014

- 分業から協業へ -大学が、若冲と京の伝統工芸を未来に繋げる-

- 第12回 DH拠点セミナー

- アーカイブ

- 2014年9月 [1]

- 2014年7月 [4]

- 2014年6月 [4]

- 2014年5月 [3]

- 2014年4月 [3]

- 2014年3月 [3]

- 2014年2月 [2]

- 2014年1月 [3]

- 2013年12月 [5]

- 2013年11月 [8]

- 2013年10月 [1]

- 2013年9月 [2]

- 2013年8月 [3]

- 2013年7月 [2]

- 2013年6月 [4]

- 2013年5月 [1]

- 2013年4月 [4]

- 2013年3月 [6]

- 2013年2月 [3]

- 2013年1月 [1]

- 2012年12月 [2]

- 2012年11月 [3]

- 2012年10月 [6]

- 2012年9月 [3]

- 2012年8月 [2]

- 2012年7月 [3]

- 2012年6月 [2]

- 2012年5月 [1]

- 2012年4月 [1]

- 2012年3月 [14]

- 2012年2月 [3]

- 2012年1月 [5]

- 2011年12月 [1]

- 2011年11月 [3]

- 2011年10月 [1]

- 2011年9月 [4]

- 2011年8月 [1]

- 2011年7月 [3]

- 2011年6月 [5]

- 2011年5月 [5]

- 2011年4月 [4]

- 2011年3月 [9]

- 2011年2月 [3]

- 2011年1月 [5]

- 2010年12月 [7]

- 2010年11月 [9]

- 2010年10月 [6]

- 2010年9月 [4]

- 2010年7月 [8]

- 2010年6月 [10]

- 2010年4月 [12]

- 2010年3月 [13]

- 2010年2月 [2]

- 2010年1月 [5]

- 2009年12月 [2]

- 2009年11月 [1]

- 2009年10月 [5]

- 2009年9月 [3]

- 2009年8月 [5]

- 2009年7月 [2]

- 2009年6月 [6]

- 2009年5月 [5]

- 2009年4月 [6]

- 2009年3月 [8]

- 2009年2月 [5]

- 2009年1月 [5]

- 2008年12月 [3]

- 2008年11月 [5]

- 2008年10月 [3]

- 2008年9月 [45]

- 2008年8月 [4]

- 2008年4月 [2]

- 2007年10月 [1]

- 2007年4月 [1]