- Information

- DH拠点セミナー [19]

- GCOEセミナー [7]

- download [1]

- スクラップ [10]

- データ集 [9]

- 事務局連絡 [9]

- 刊行物 [19]

- News Letter [2]

- 募集情報 [75]

- 国際シンポジウム [12]

- DH-JAC2009 [49]

- タイムテーブル [2]

- 概要 [1]

- 発表要旨 [20]

- 講師プロフィール [21]

- DH-JAC2011 [1]

- 文化情報学専修 [5]

- 研究プロジェクト [9]

- 研究メンバー [11]

- 研究会・イベント [141]

2008年10月11日

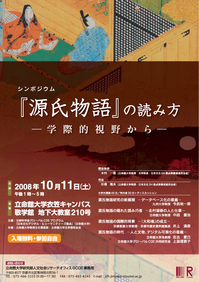

シンポジウム「『源氏物語』の読み方 -学際的視野から-」の開催

シンポジウム 「『源氏物語』の読み方 -学際的視野から-」

日時:2008年10月11日(土) 13:00~17:00

会場:立命館大学衣笠キャンパス・敬学館地下大教室210号

>アクセスマップ

>キャンパスマップ(PDF)

※敬学館は地図中の20になります。

入場無料・参加自由

主催:文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)

共催:立命館大学教育文化事業部・立命館大学文学部校友会

シンポジウム、講演の概要は「続きを読む」をご覧ください。

開会挨拶:木村 一信(立命館大学教授・文学部長・日本文化DH拠点事業推進担当者)

司会:杉橋 隆夫(立命館大学教授・日本文化DH拠点事業推進担当者)

講演:

今西 祐一郎(九州大学教授)

「源氏物語研究の新展開 -データベース化の意義-」

中西 健治(立命館大学教授)

「源氏物語の隠れた読み巧者 -北村湖春の人と仕事-」

井上 満郎(京都産業大学教授・京都市歴史資料館館長)

「源氏物語の国際的背景 -「大和魂」の成立-」

佐古 愛己(立命館大学准教授)/ 上島 理恵子 (立命館大学グローバルCOE共同研究者)

「源氏物語の時代 - 人と文物、デジタル可視化の意義-」

※学外講師45分 / 学内者30分 +ディスカッション

問い合わせ先

立命館大学研究部人文社会リサーチオフィスGCOE事務局

〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1

TEL:

FAX:075-465-8245

E-mail jdh-jimu@st.ritsumei.ac.jp

拠点HP http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/GCOE/

http://www.ritsumei.jp/humanities/index_j.html

シンポジウム 『源氏物語』の読み方-学際的視野から-(概要)

源氏物語千年紀の今年、広く社会の関心を集めています。いうまでもなく源氏物語は、わが国が世界に誇る古典文学であり、多くの言語に翻訳されて読み込まれ、また日本の文化や日本人の精神に多大な影響を与えた作品として、長く人文学の主要な研究対象とされてきました。一方、現代情報化社会の進展は、従来の人文学諸分野における研究方法にも変化をもたらし、文献データベースの整備や電子テクスト・デジタルアーカイブ化など新しいデジタル技術の援用・工夫が推し進められたものの、伝統的な人文学研究とデジタル技術との融合による研究の質的転換や新領域の開発については、なお試行の途上にあるのが現状でしょう。

立命館大学グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」は、これをみずからの研究課題として真っ正面から捉え、挑戦する研究拠点です。本シンポジウムでは、ヒューマニティにかかわる格好の研究対象である源氏物語を題材として、人文学におけるデジタル化がもたらし果たす役割と可能性、あるいは現代社会における源氏物語研究の意義について、下記の4つのテーマを掲げてそれぞれの立場から講じ、討論します。

今西祐一郎:源氏物語研究の新展開 -データベース化の意義-

今日、『源氏物語』のデータベースは、活字テキスト、画像ともに複数公開されています。活字テキストのデータベースについては、まず第一歩として、そしてまた一般利用者に向けて、校訂され標準化されたテキストでの提供が期待されます。しかし、意地悪い見方をすれば、それは従来の冊子体の索引の検索速度を上げただけに過ぎないともいえるのです。

それに対してテキストを標準化せず、ある一本に忠実なテキストを作り、そのテキストの表記や誤写形態までが一覧できる索引機能を付与すれば、それは語彙検索のみならず、底本としたテキストの素性を探る有力な武器になるのではないかと考えます。

そのような観点から、『源氏物語大成』校畏篇所収の大島本をもとに作成したデータベースの活用法の一端を紹介したいと思います。

井上満郎:源氏物語の国際的背景 -「大和魂」の成立-

この場合の「大和魂(やまとだましい)」は「勇猛で潔いのが特性」の「日本民族固有の精神」(『広辞苑』)ではなく、中国の「漢才(からざえ)」に対比して語られた日本の知恵・才能をいい、「大和」はむろん日本をさします。『源氏物語』少女(おとめ)に登場しますが、ことさらに日本を強調する認識が『源氏物語』に出てくるのは、この時代に日本のアイデンティティーに対する強い志向が生まれてきたことを示すものなのです。『源氏物語』時代はふつう「国風文化」と認識され、遣唐使廃止で海外との交流を閉ざしたために日本国内独自の文化が開花したと説明されます。しかし実際にはそうではなく、頻繁な海外文物との接触でかえって日本とは何かという認識が生まれてきました。源氏物語の時代の国際的な環境の姿を探ってみたく思います。

中西健治:源氏物語の隠れた読み巧者 -北村湖春の人と仕事-

源氏物語を読む参考書として著名な北村季吟の湖月抄は、江戸時代以前の錯綜した注を要領よく整理し、以後の読解を飛躍的に促進させた不朽の名著として知られています。その北村季吟の傍らにあって、父季吟を補佐した長男、北村湖春のことはあまり知られていませんが、彼は病弱な身をおして源氏物語の梗概書、源氏物語忍草のみを遺して父に先立ってしまったのです。彼の遺作は当代文人間では重宝がられ、書写されたものの、広く出版されたのは作品完成の百五十年後、天保5年(1834)でした。この空白の百五十年の意味は何か。そして、源氏物語忍草の本文から見える源氏物語の読み巧者、北村湖春の姿を再検討したいと思います。

佐古愛己・上島理恵子:源氏物語の時代 -人と文物、デジタル可視化の意義-

源氏物語にデジタル技術を応用することによって、どのような「読み」の可能性がでてくるのでしょうか。本報告では、源氏物語に見える地理情報(邸宅・寺社・地名等)や光源氏の移動記事に注目して、源氏物語、さらには紫式部の空間認識の特色を考えてみたいと思います。その際、物語と同時代(平安中期)の貴族の日記における同種の情報と比較することで、現実の貴族たちの空間認識や行動パターンと、物語世界との共通性や差異性、その意味に迫ります。

最後に、源氏物語では光源氏の元服の場として描写される清涼殿と、そこに配される調度品の3D復原を紹介して、デジタル可視化による古典理解の可能性や今後の課題について言及することとします。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: シンポジウム「『源氏物語』の読み方 -学際的視野から-」の開催

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/mt_gcoe/mt-tb.cgi/1276

コメントする

- 言語選択

- 最近のエントリー

- 紀要「アート・リサーチ」第15号の原稿を募集します(〆切:2014/9/23)

- デジタル技術が 生み出す 新たな文化効果ー洛中洛外図屏風 舟木本 編

- 祇園祭 デジタル・ミュージアム展2014

- 分業から協業へ -大学が、若冲と京の伝統工芸を未来に繋げる-

- 第12回 DH拠点セミナー

- アーカイブ

- 2014年9月 [1]

- 2014年7月 [4]

- 2014年6月 [4]

- 2014年5月 [3]

- 2014年4月 [3]

- 2014年3月 [3]

- 2014年2月 [2]

- 2014年1月 [3]

- 2013年12月 [5]

- 2013年11月 [8]

- 2013年10月 [1]

- 2013年9月 [2]

- 2013年8月 [3]

- 2013年7月 [2]

- 2013年6月 [4]

- 2013年5月 [1]

- 2013年4月 [4]

- 2013年3月 [6]

- 2013年2月 [3]

- 2013年1月 [1]

- 2012年12月 [2]

- 2012年11月 [3]

- 2012年10月 [6]

- 2012年9月 [3]

- 2012年8月 [2]

- 2012年7月 [3]

- 2012年6月 [2]

- 2012年5月 [1]

- 2012年4月 [1]

- 2012年3月 [14]

- 2012年2月 [3]

- 2012年1月 [5]

- 2011年12月 [1]

- 2011年11月 [3]

- 2011年10月 [1]

- 2011年9月 [4]

- 2011年8月 [1]

- 2011年7月 [3]

- 2011年6月 [5]

- 2011年5月 [5]

- 2011年4月 [4]

- 2011年3月 [9]

- 2011年2月 [3]

- 2011年1月 [5]

- 2010年12月 [7]

- 2010年11月 [9]

- 2010年10月 [6]

- 2010年9月 [4]

- 2010年7月 [8]

- 2010年6月 [10]

- 2010年4月 [12]

- 2010年3月 [13]

- 2010年2月 [2]

- 2010年1月 [5]

- 2009年12月 [2]

- 2009年11月 [1]

- 2009年10月 [5]

- 2009年9月 [3]

- 2009年8月 [5]

- 2009年7月 [2]

- 2009年6月 [6]

- 2009年5月 [5]

- 2009年4月 [6]

- 2009年3月 [8]

- 2009年2月 [5]

- 2009年1月 [5]

- 2008年12月 [3]

- 2008年11月 [5]

- 2008年10月 [3]

- 2008年9月 [45]

- 2008年8月 [4]

- 2008年4月 [2]

- 2007年10月 [1]

- 2007年4月 [1]