型紙デジタルアーカイブプロジェクト 活動報告ブログ

立命館大学アート・リサーチセンター

染色型紙プロジェクト > キョーテック所蔵型紙の解説

- 宝尽し

- 16.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

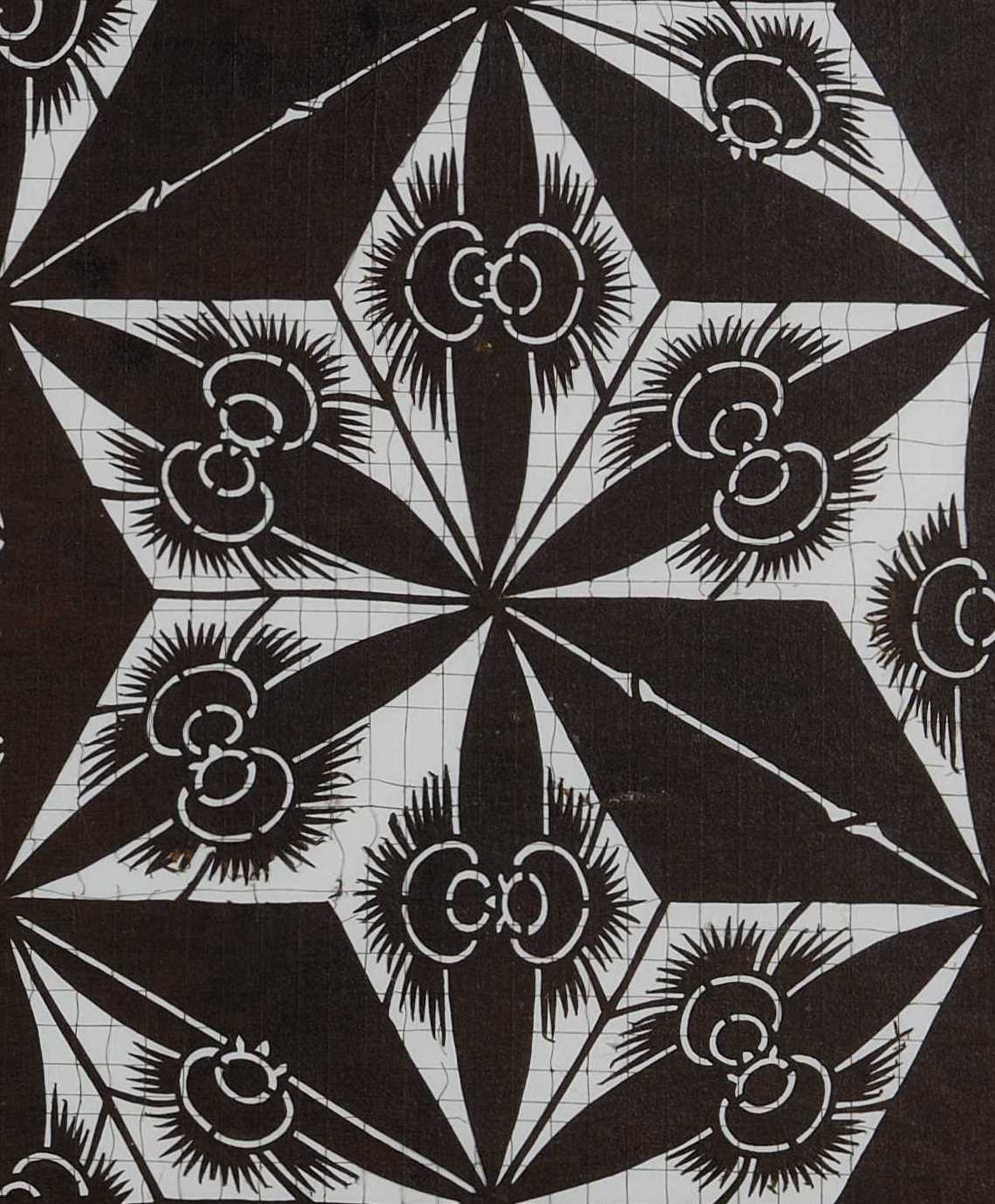

宝尽し文様とは、如意宝珠、宝鑰(ほうやく)、打ち出の小槌、金囊(きんのう)、隠れ蓑、丁字、宝巻、分銅などを集めた文様のことで縁起のいい文様の一つです。そして「~尽し」とは、その類のものをすべて並べ上げるという意味を表し、「尽し文様」とは、テーマをもとにそれに関わるモチーフを集めて文様にしたものを指しています。宝尽しのほかに「貝尽し文様」などがあります。

一口に「宝」といっても、テーマに沿っていればいいので、多様な宝尽し文様がありますし、さまざまな願いも込められています。そこで、キョーテックコレクションからいくつか型紙に表現された宝尽く文様をご紹介したいと思います。

キョーテックコレクションの型紙は約18,000枚ありますが、宝尽し文様とみられる型紙は現在、32枚ほど確認しています。枚数としては多くありませんが「~尽し」という、複数のモチーフが集められたデザインであることを考えると、広く好まれていたことがわかります。

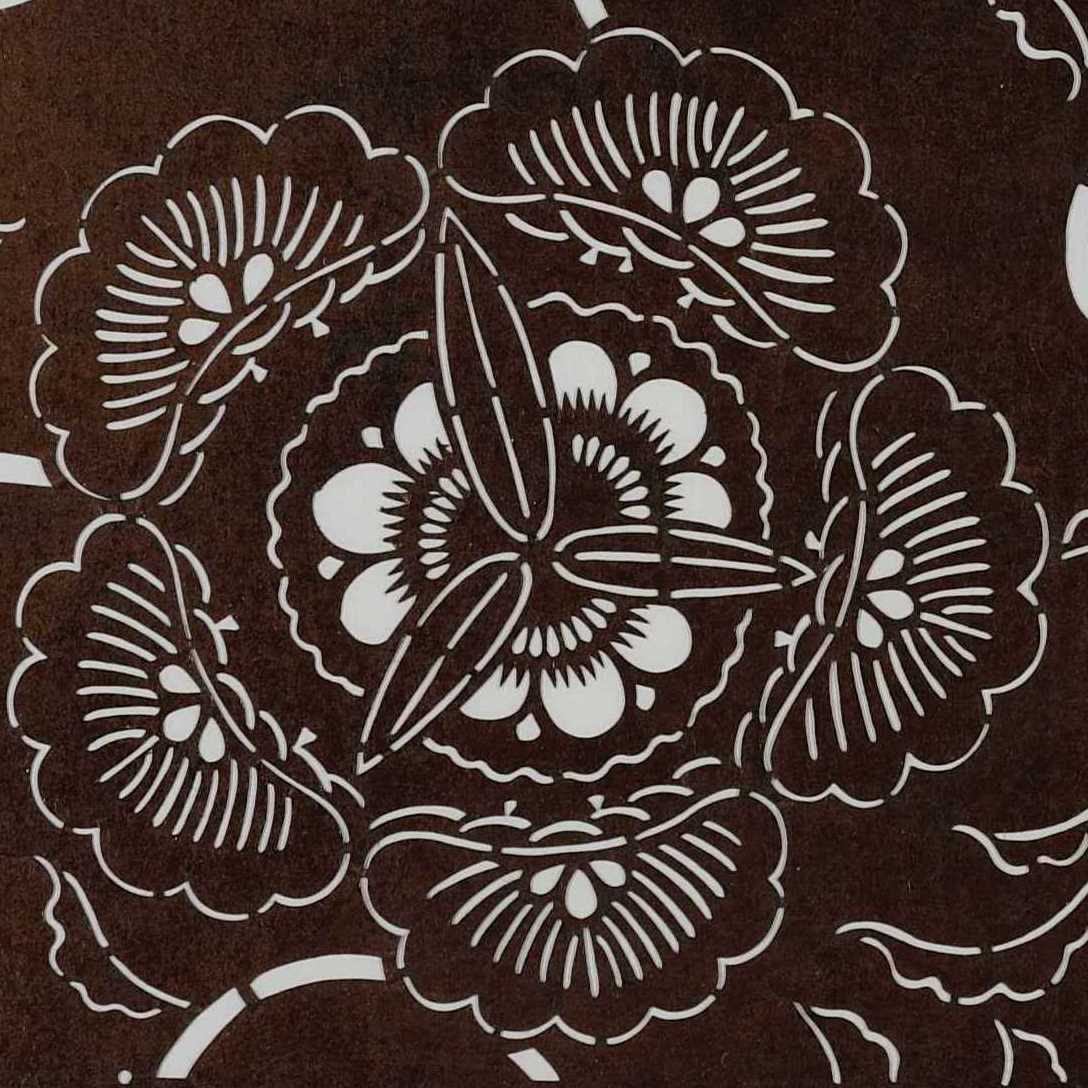

「宝尽し」

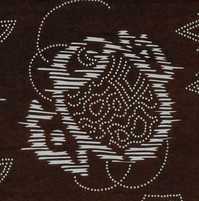

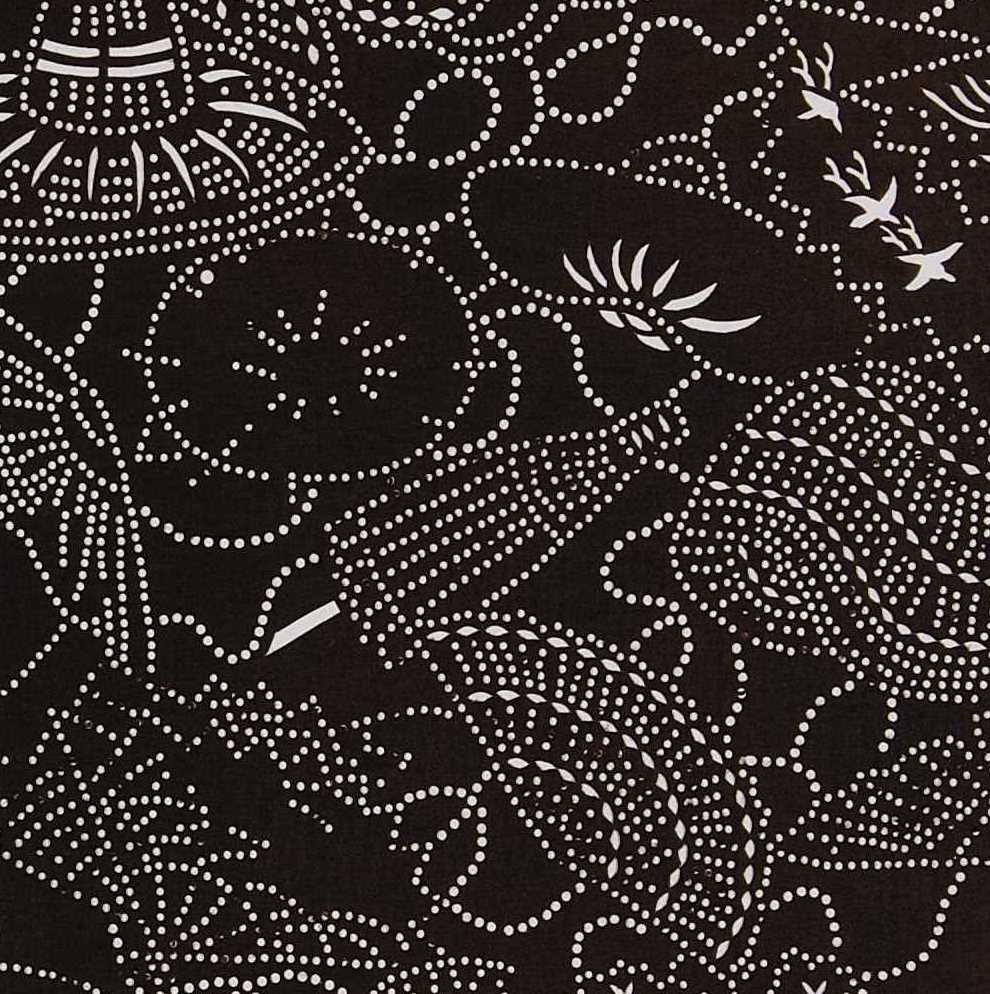

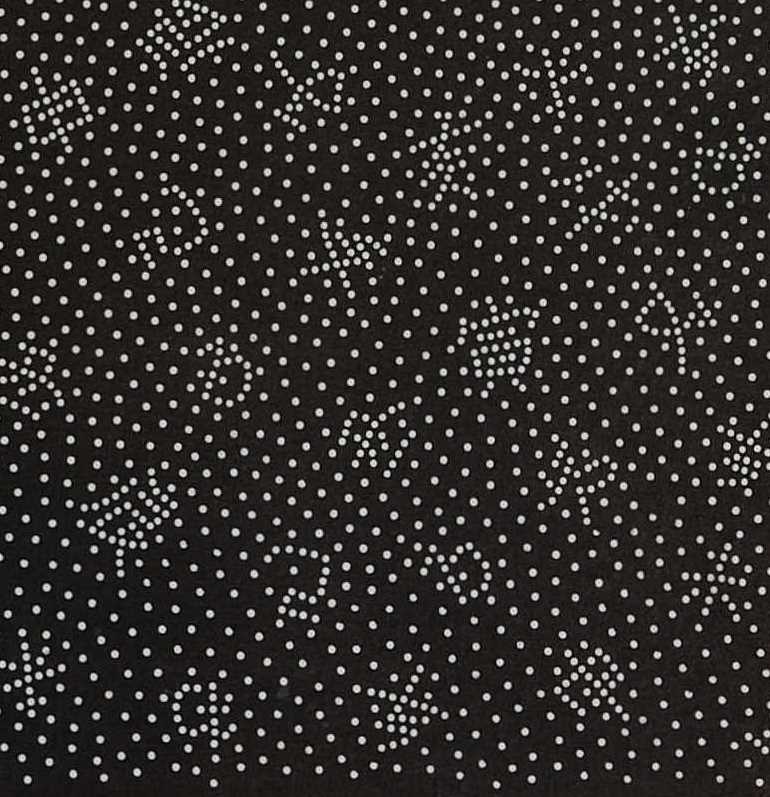

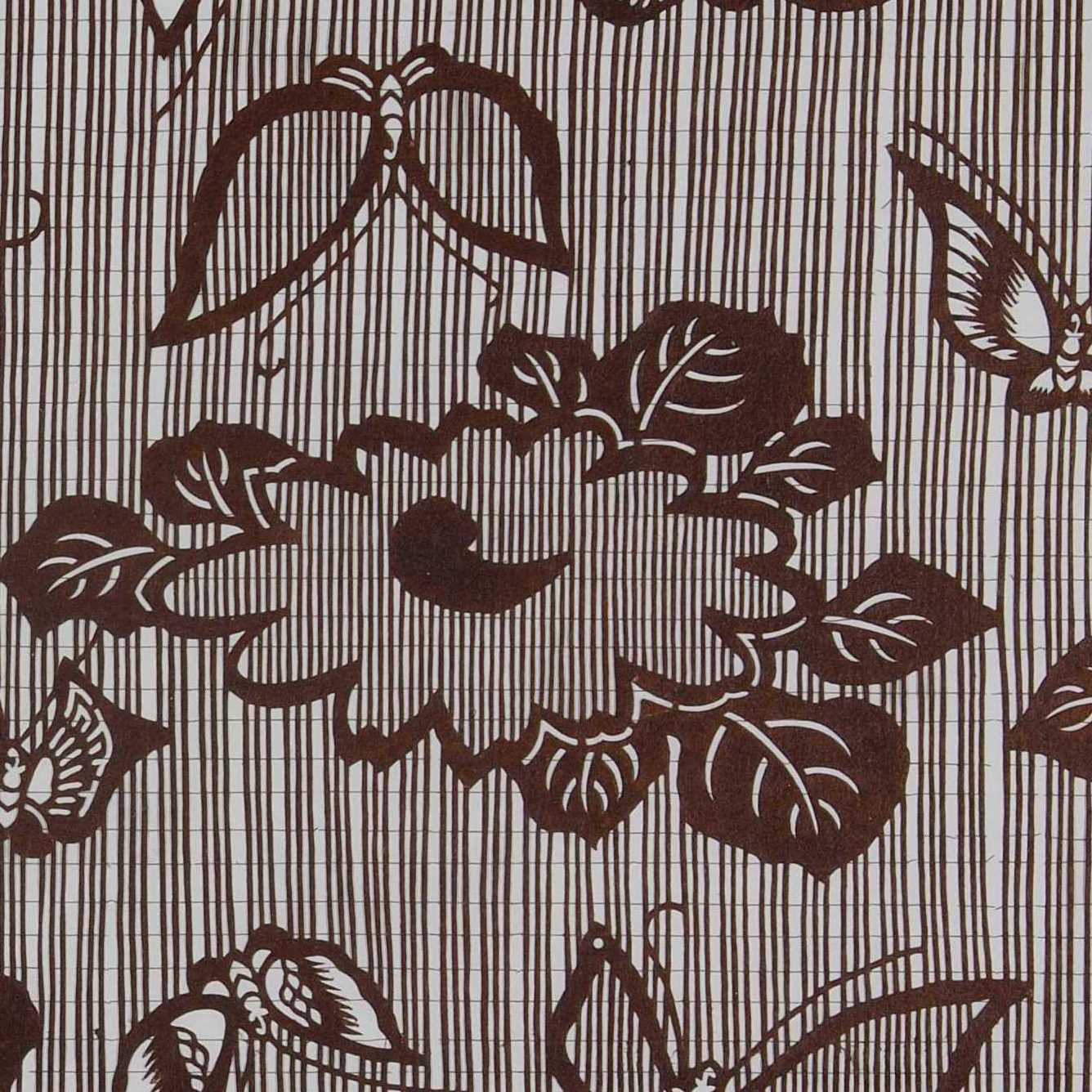

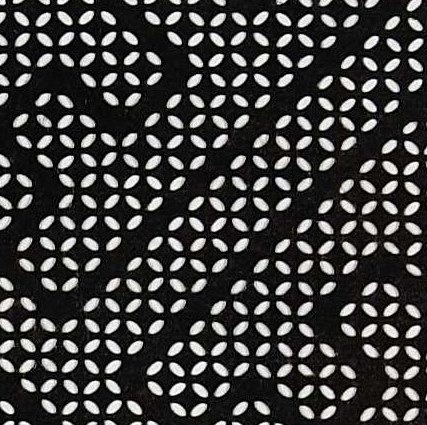

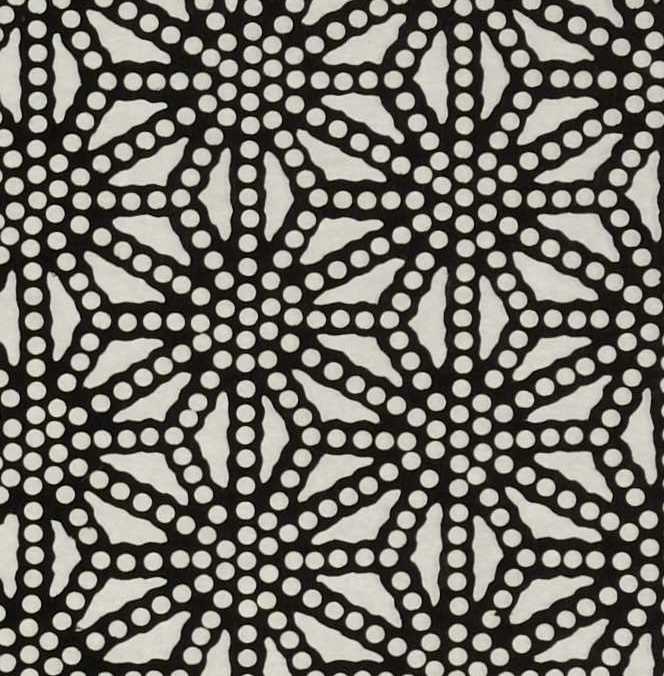

KTS04911

こちらの型紙は、錐彫と呼ばれる半円形の彫刻刀を紙にあてて回転させることにより、小孔を彫り抜く技法によるものです。経の異なる2種類の彫刻刀が使用されたと思われます。遠目からでは文様がほとんどわかりませんが、近づいていくと、少しずつ小孔が打ち出の小槌や丁字、七宝文様などを描いていることがわかります。どのモチーフも丸みを帯びているのでかわいらしい印象です。また、モチーフはそれぞれ異なる向きで描き出されていますが、配置のバランスが悪いと、遠目から一部の空白部分が極端に目立ってしまいます。一見無造作に配置されているように見えますが、職人の技術により計算された配置となっているのです。

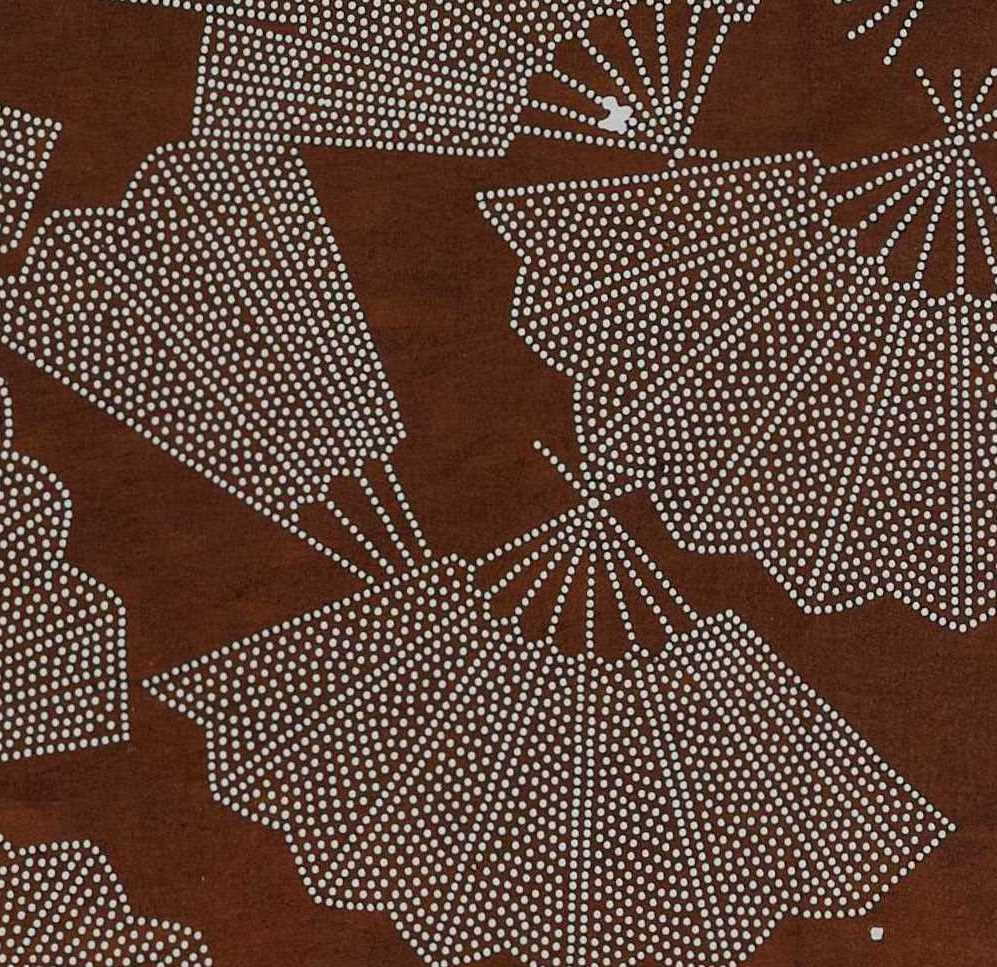

「宝尽し」

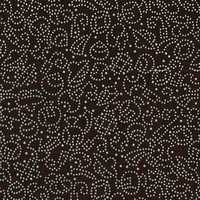

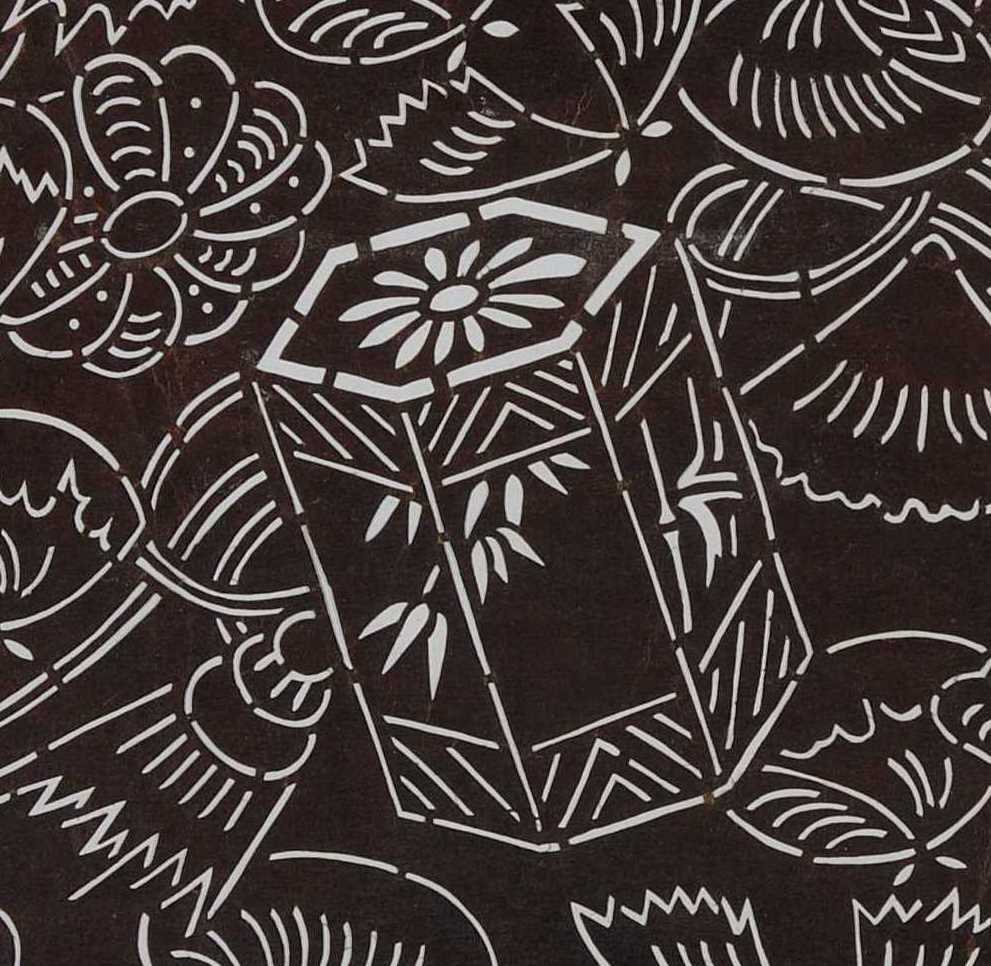

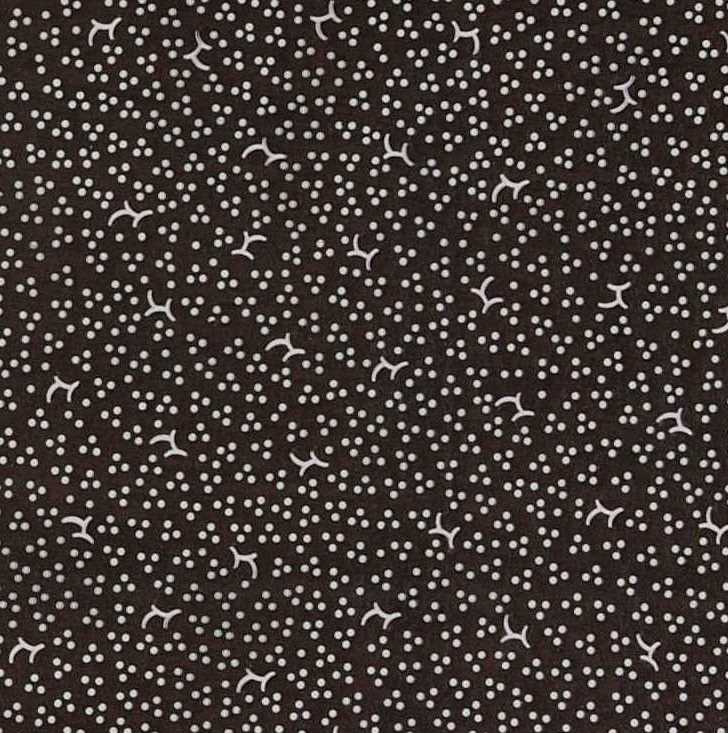

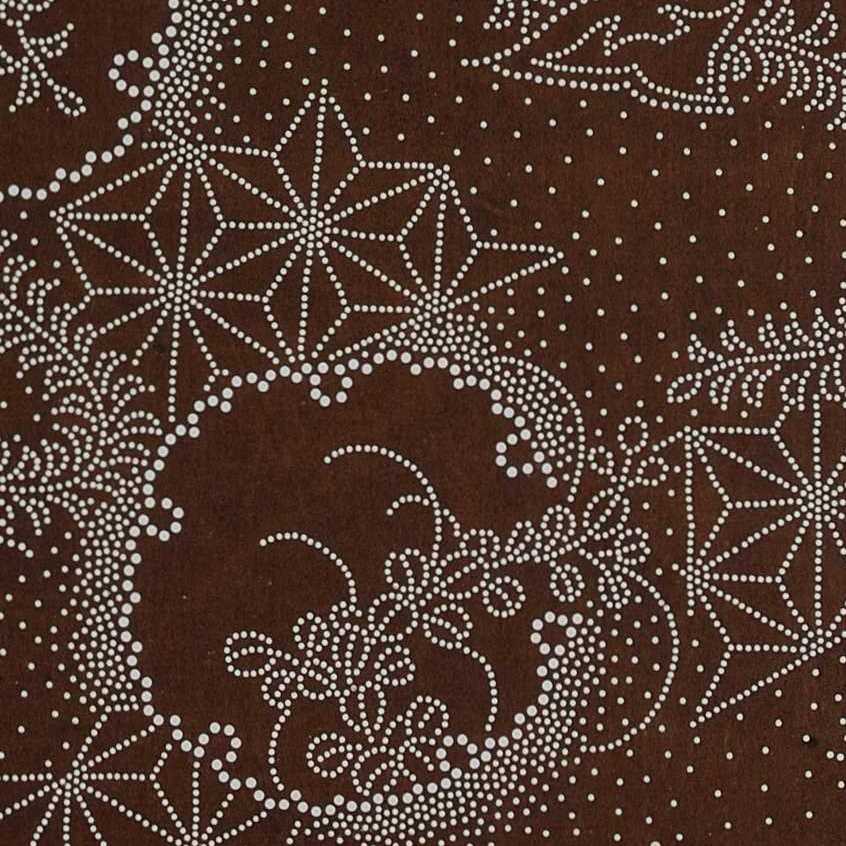

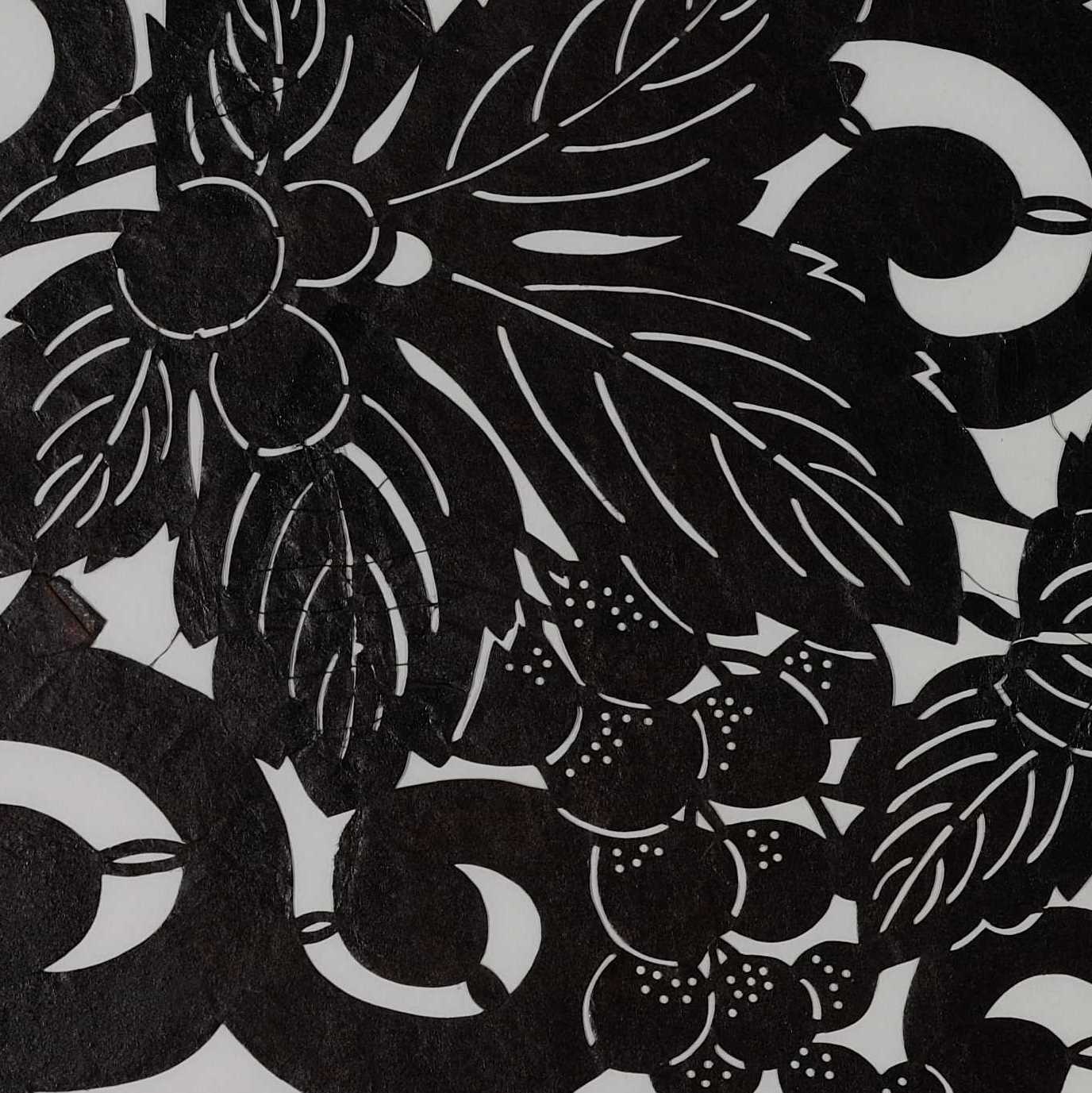

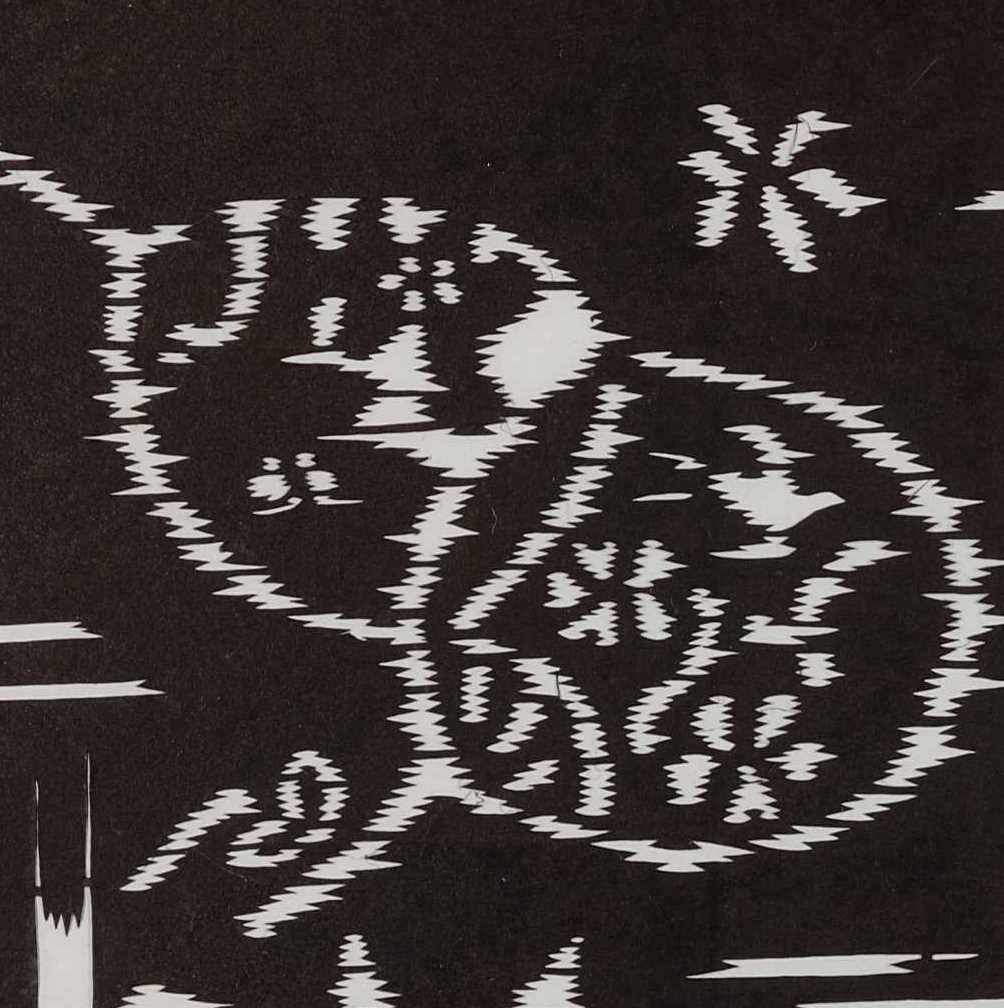

KTS06995

こちらの型紙も先ほどの型紙と同様の錐彫による型紙です。宝珠や打ち出の小槌のほか、「麻の葉」が描き出されています。縦・横・斜めの直線により構成され、麻の葉の成長がはやく、よく育つことから、子どもの成長を願う意味もあったとされます。現代もその意味合いを受け継いで、赤ちゃんの肌着などに用いられています。この型紙に麻の葉が宝尽し文様の組み合わせとして用いられたのは、子どもの誕生を祝い、成長を願ってのことだったのかもしれません。

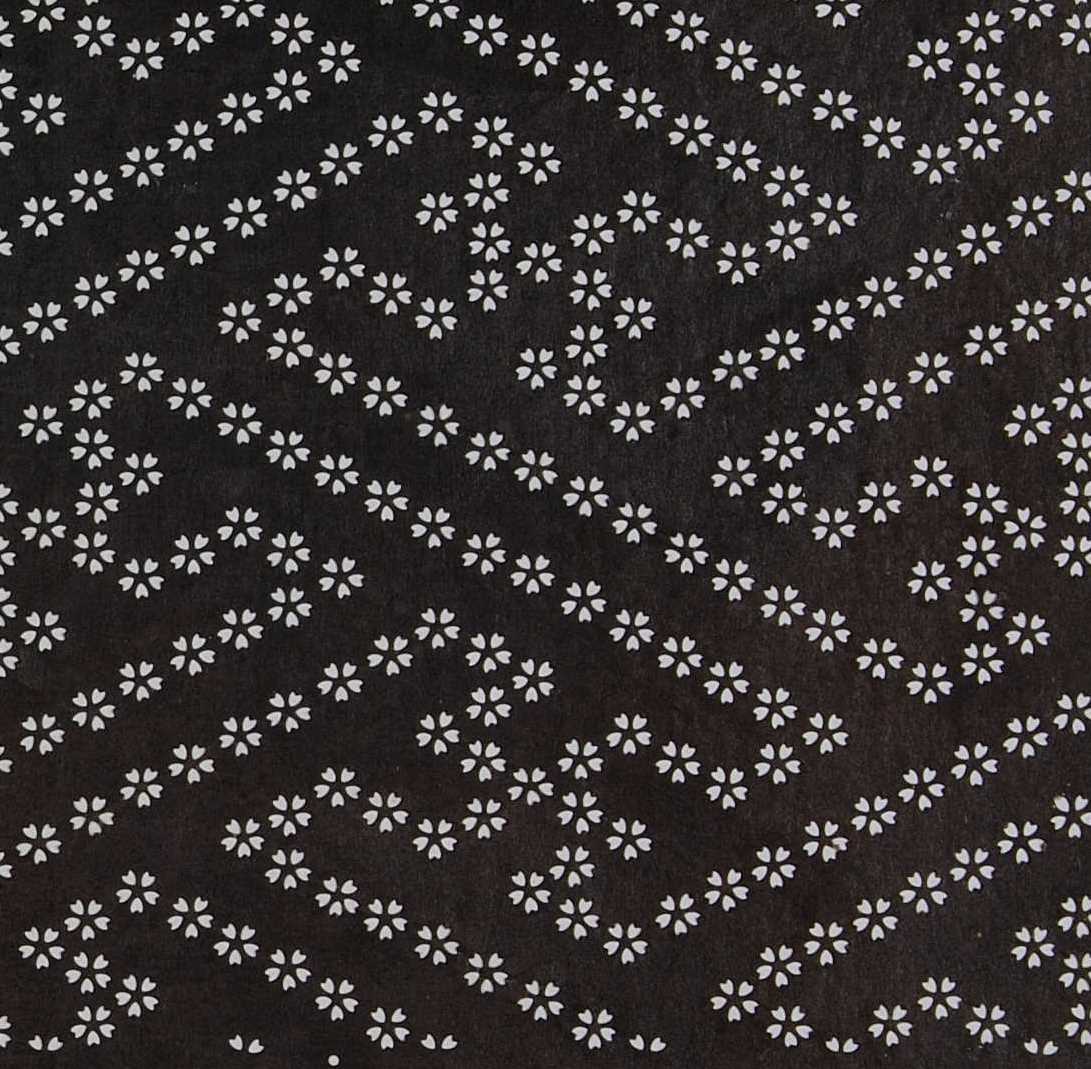

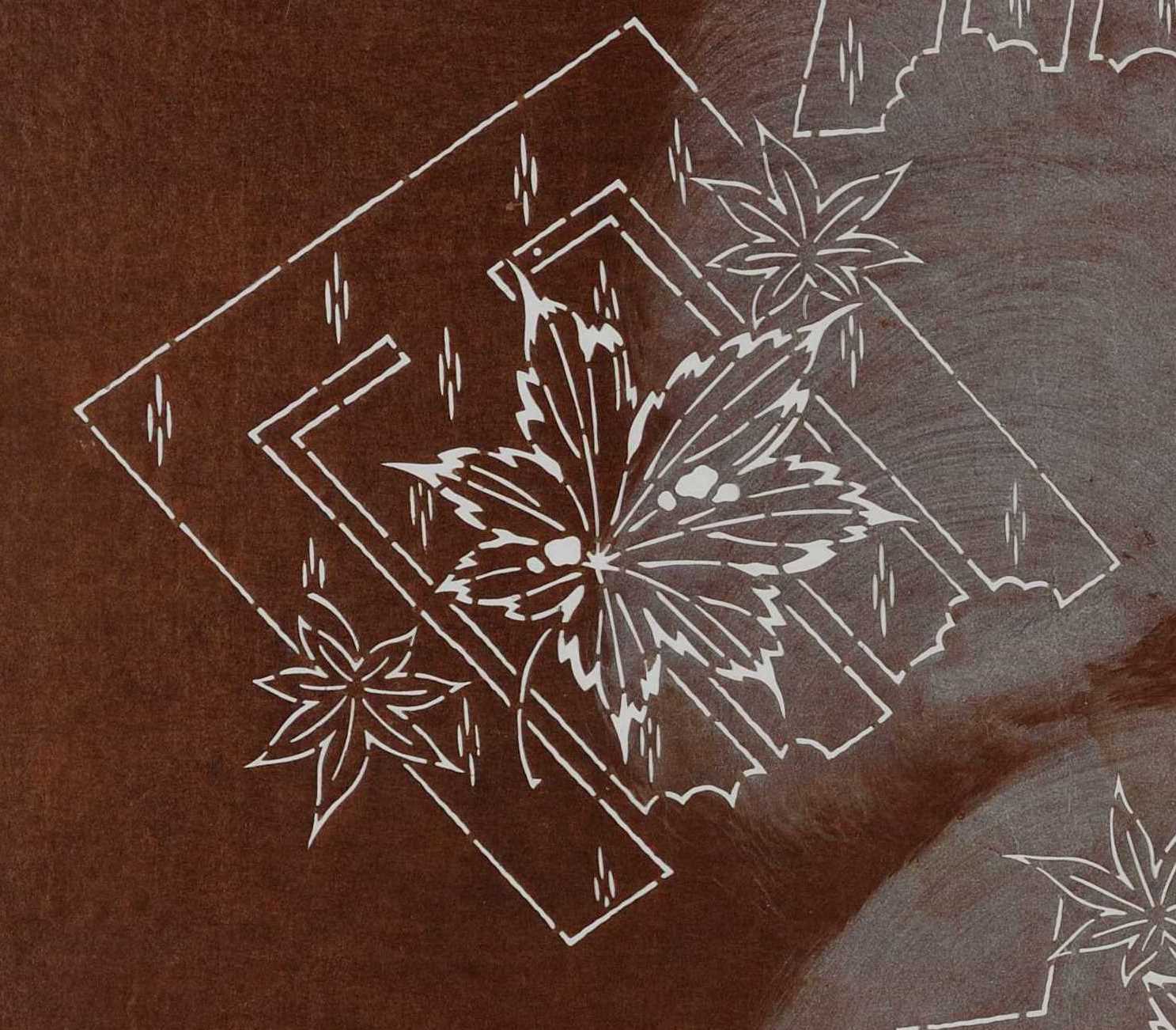

「宝尽し」

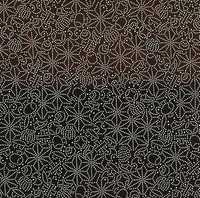

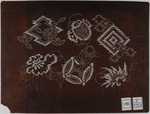

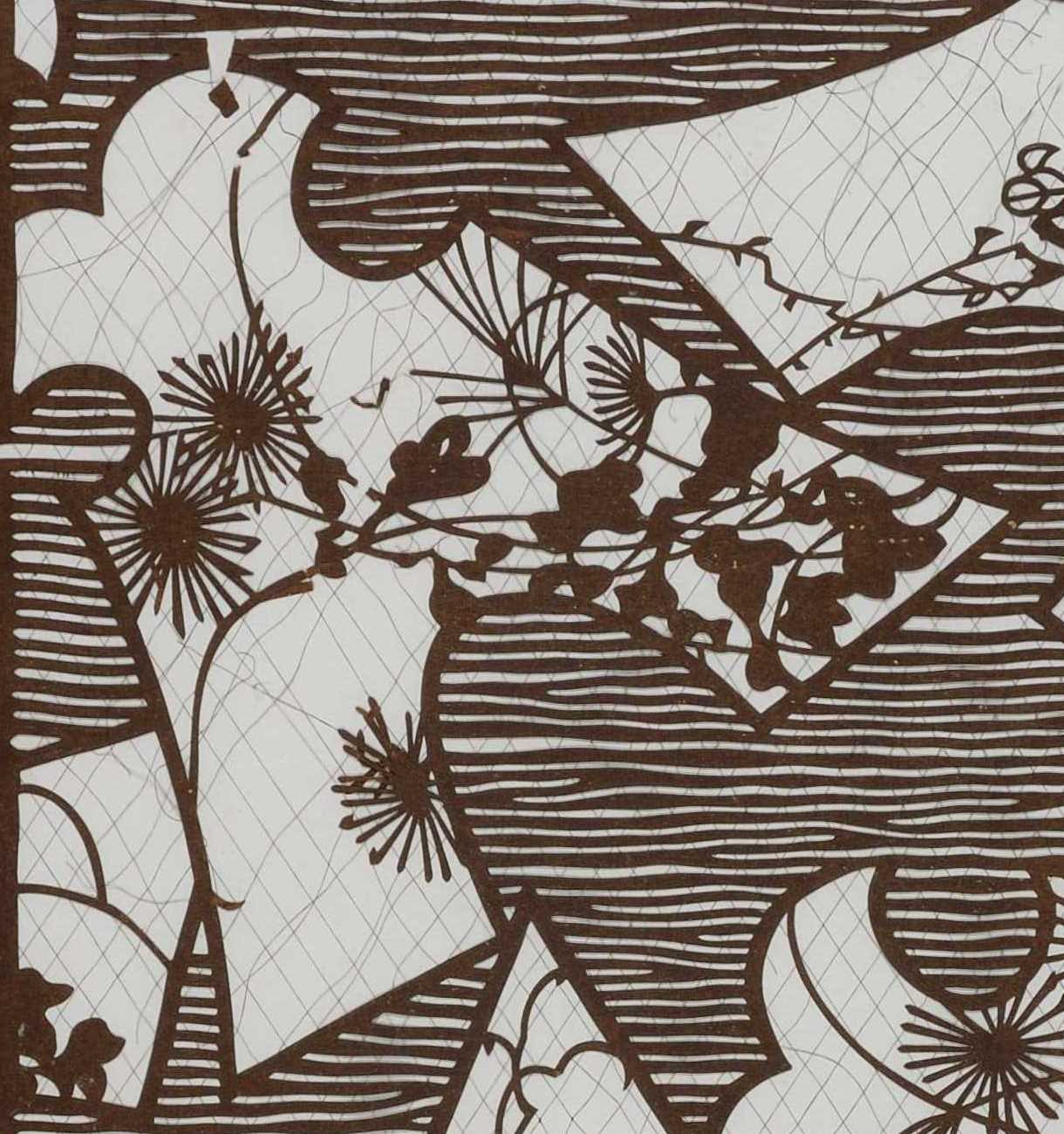

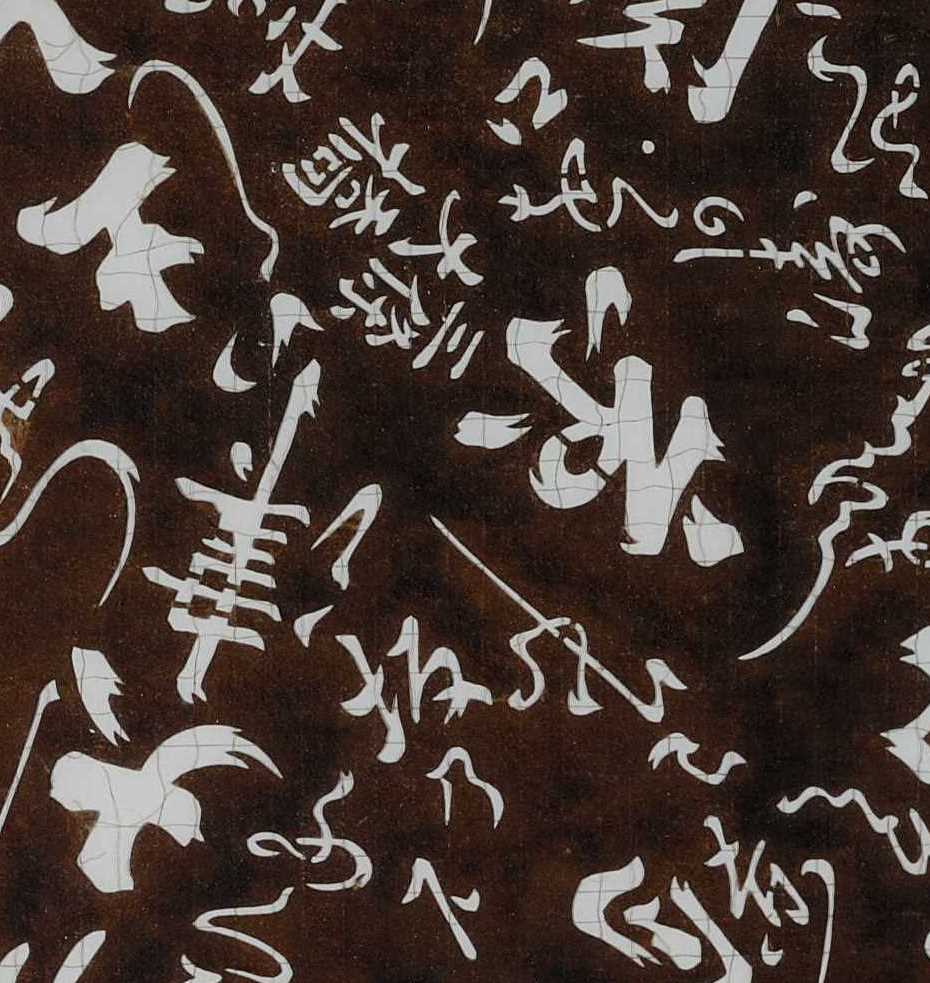

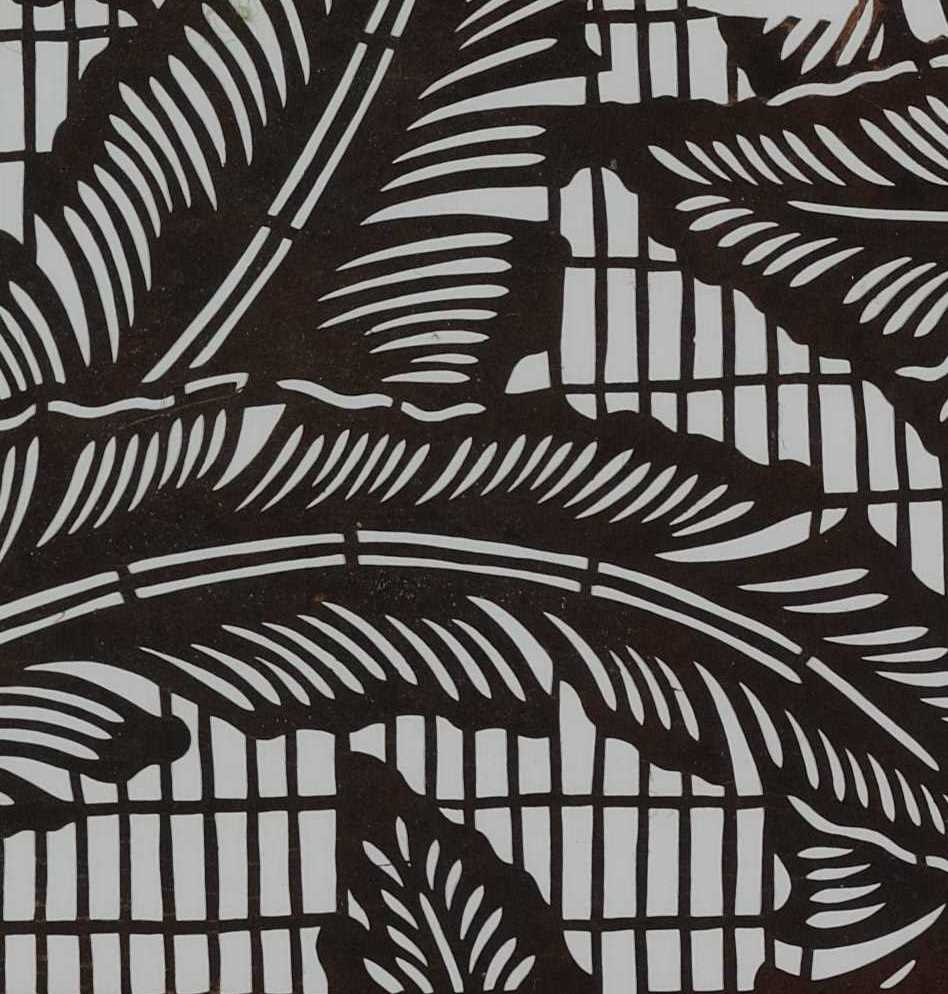

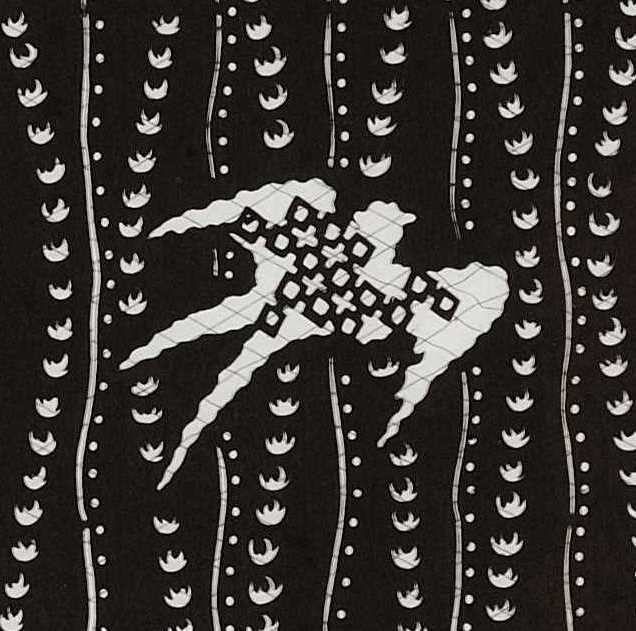

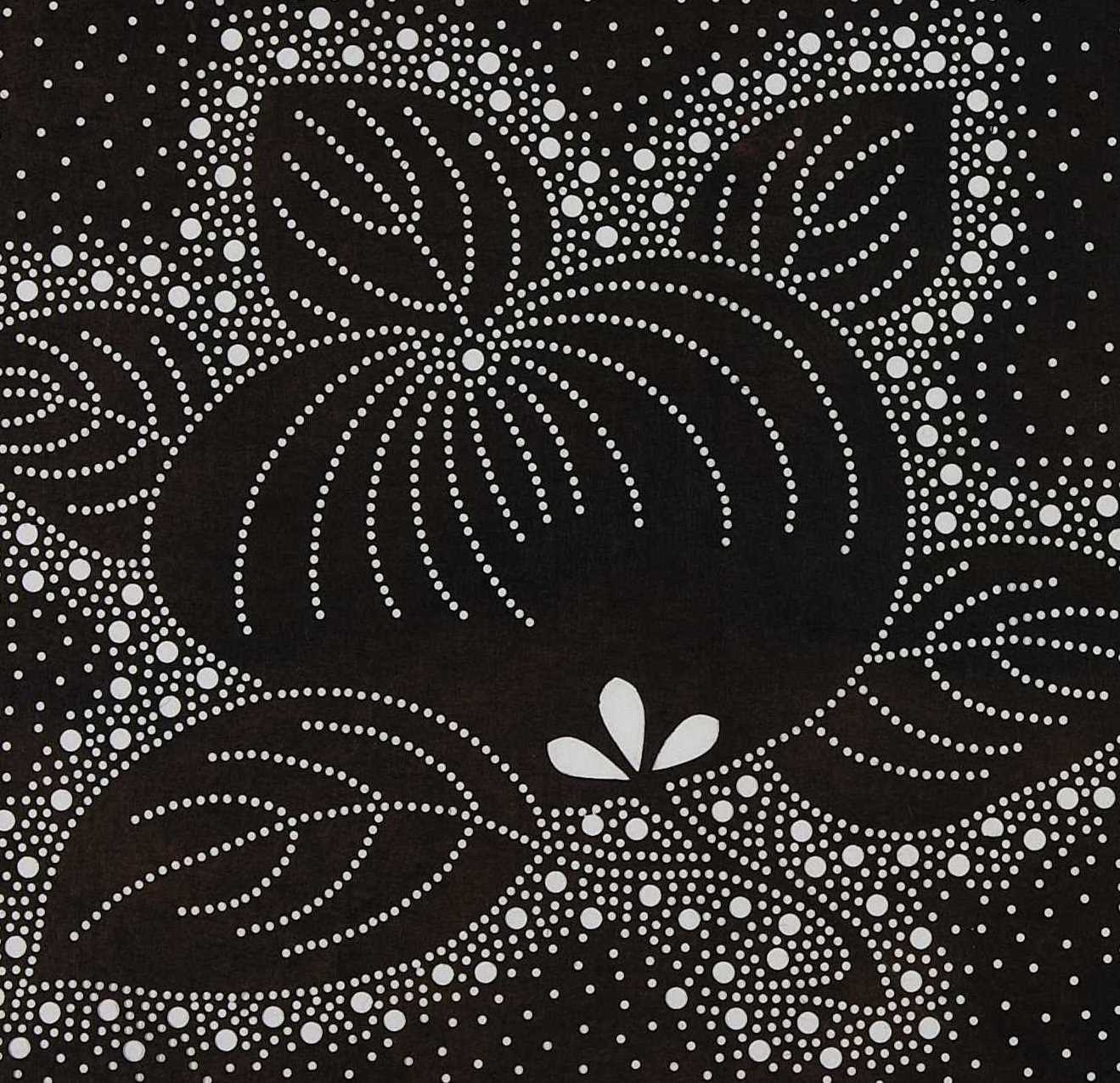

KTS02481

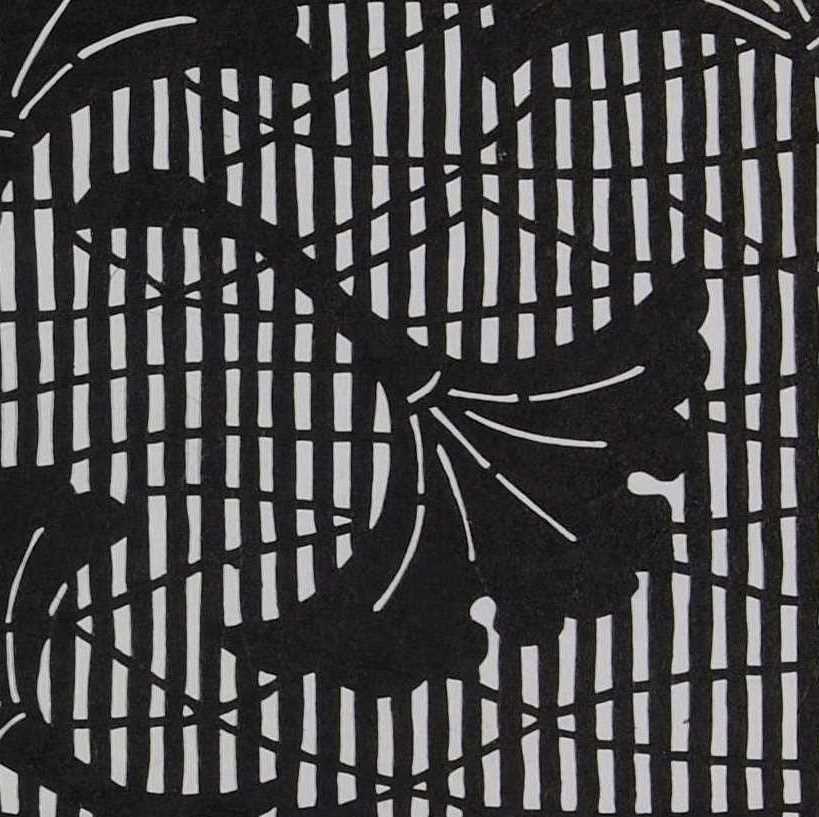

最後にご紹介する型紙は、絣文様にみえる型紙です。こちらの型紙は先ほどの2枚と比べ、文様は大きく配置されています。松皮菱、打ち出の小槌、三升、金囊、七宝、隠れ蓑、麻の葉が確認できます。

打ち出の小槌などは、拡大してみると文様の輪郭が横方向の直線で表現され、それぞれ異なる長さに彫刻されています。このように彫刻するのはなぜでしょうか。それは、「絣織」に見せるためです。

「絣織」とは、経糸と緯糸の一部を防染して文様を織り上げる技法の総称です。糸の位置を正確に合わせることで美しい文様が表現できますが、独特の文様のずれも特徴の一つです。型紙では本来、文様のずれを作らないようにしますが、この型紙ではあえて文様がずれたように彫刻し、絣織のように表現しているのです。

一枚目と二枚目の型紙は、精緻な文様を美しく見せる方法を追求している様子がよく伝わる型紙でしたが、三枚目の型紙は、別の染織技法に見える彫刻方法を編み出してきたことがわかる型紙でした。一方では細やかさを求め、他方では別の染織技法のように見せようとする点は、型紙独自の展開のかたちなのかもしれませんね。

- 株式会社キョーテック所蔵型紙の解説

株式会社キョーテック(京都市下京区)は、18,000枚もの型紙を今も所蔵しています。立命館大学アート・リサー... -

- 40.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 貝

貝は古くから食料として採取され、装身具や美術工芸品の中では、光沢や色彩を活かした装飾に用いられる場合とモチー... -

-

- 18.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 楽器

楽器は音を奏でるために使われますが、モチーフとしても美術工芸の作品に登場します。また、モチーフとして登場する... -

-

- 18.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 人

型紙にはさまざまなものがデザインとして使われていますが、実は「人物」をデザインに使った型紙はあまり多くないよ... -

-

- 18.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 鱗

鱗(うろこ)は魚類やは虫類の表面を覆い、体を保護している小片を指します。一方、文様の場合は三角形の頂点が合うように組み合... -

-

- 17.09.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

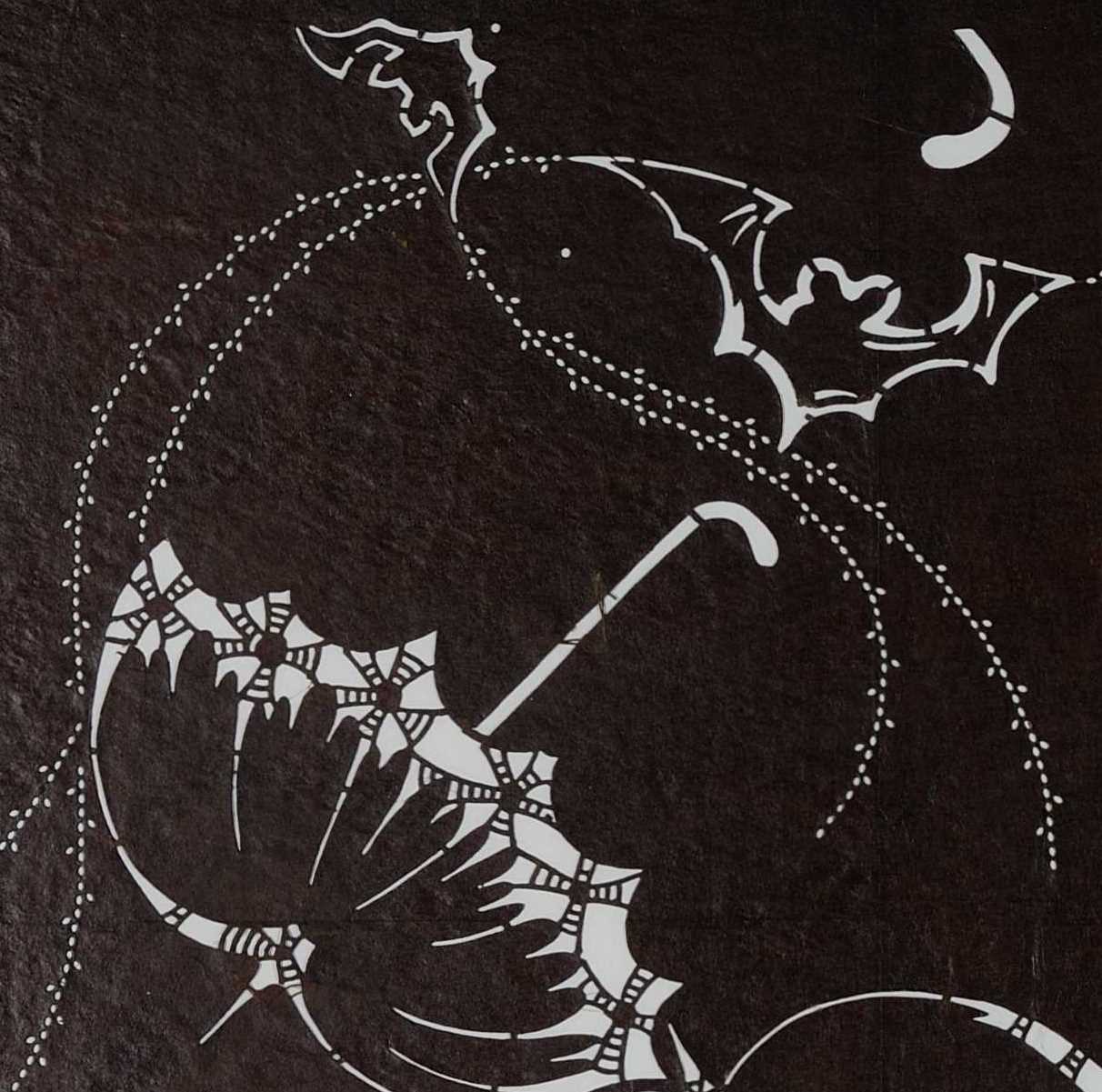

- 傘

雨が降れば雨傘、日差しの強い日には日傘をさす人もあり、傘は日常生活で欠かすことのできないものの一つですね。雨具としての傘... -

-

- 17.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 星

星の文様と聞くと、どのような形を思い浮かべますか。まずは直線で構成された五芒星、あるいは六芒星を思い浮かべる方が多いので... -

-

- 17.06.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 菱

文様の一つである「菱」は、植物の菱の実のかたちから名付けられたといわれています。分類するとしたら植物文様にも... -

-

- 17.05.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 文字

日常生活で欠かすことのできない「文字」。普段は意思や情報を伝えるために使う道具ともいえる存在です。しかし、文字は美術工... -

-

- 17.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 銀杏

銀杏の葉が色づくと、秋の到来を感じる―そんな人も多いのではないでしょうか。もともと銀杏は中国原産で、日本にも古くに渡来... -

-

- 17.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

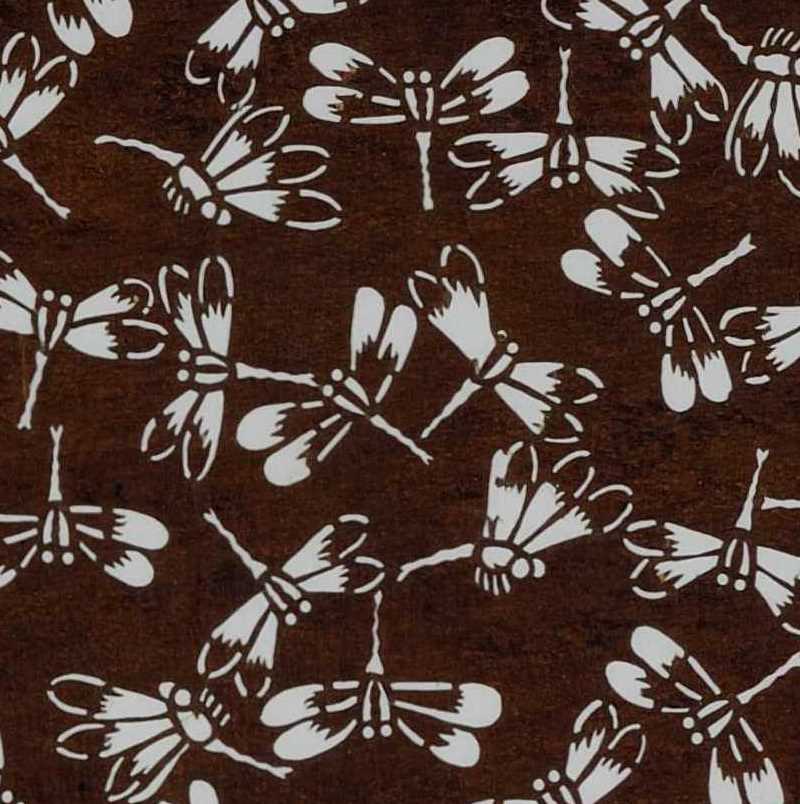

- 蜻蛉

蜻蛉(とんぼ)をみかけるようになって季節の移ろいを感じる方も多いのではないでしょうか。蜻蛉は「あきづ」という古名があり... -

-

- 17.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 立涌

立涌文様は一定の間隔の曲線のふくらみとへこみが交互に伸び、それが左右対になって構成された文様のことです。ふくらみの部分... -

-

- 16.12.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 竹

竹は、日本の日常生活の道具を作るために古くから使用され、祭祀にも欠かすことのできない植物です。現在も正月には門松で新年... -

-

- 16.11.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

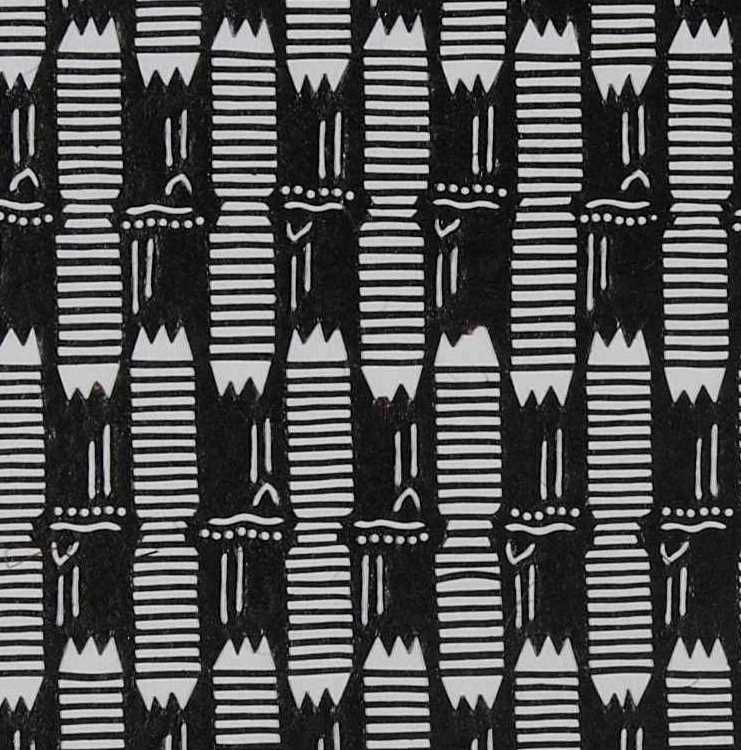

- 格子

「格子文様」とは、縦横の筋によって構成される文様のことで、格子縞とも呼ばれました。線が交差した文様ですが、筋の太さや密... -

-

- 16.10.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 小紋づくし

「小紋」とは、種々の細かな文様を布へ染め出したものを指します。染色型紙を用いた染めとして一番よく知られているのは、小紋... -

-

- 16.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 雪

冬に空から降る雪は、冷たくて寒さを伴いますが、夏になって目にする雪や雪のデザインは涼しげで、暑さを和らげてくれます。夏... -

-

- 16.07.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 芭蕉葉

芭蕉は中国原産の植物で、社寺や庭園などに観賞用として植えられています。長い楕円形の大きな葉を一度は見たことがあるのでは... -

-

- 16.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 海老

日本の伝統的な文様の中に、伊勢海老を描いたものがみられます。海老は「老」の字があてられているように、腰の曲がった姿から... -

-

- 16.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 宝尽し

宝尽し文様とは、如意宝珠、宝鑰(ほうやく)、打ち出の小槌、金囊(きんのう)、隠れ蓑、丁字、宝巻、分銅などを集めた文様の... -

-

- 16.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 葵

京都・上賀茂神社の神紋はフタバアオイですが、これは神事で使用していたことから上賀茂神社を象徴する紋として使われるように... -

-

- 15.12.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 鳳凰

鳳凰は想像上の鳥で、体の前は麟(りん)、後ろは鹿、頸は蛇、尾は魚、背中は亀、顎は燕、くちばしは鶏に似ているといわれてい... -

-

- 15.11.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 縞

普段私たちが着る衣服や日常品にも縞、ストライプは頻繁に使われていてお馴染みでしょう。縞は平行するいくつかの直線により構... -

-

- 15.10.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

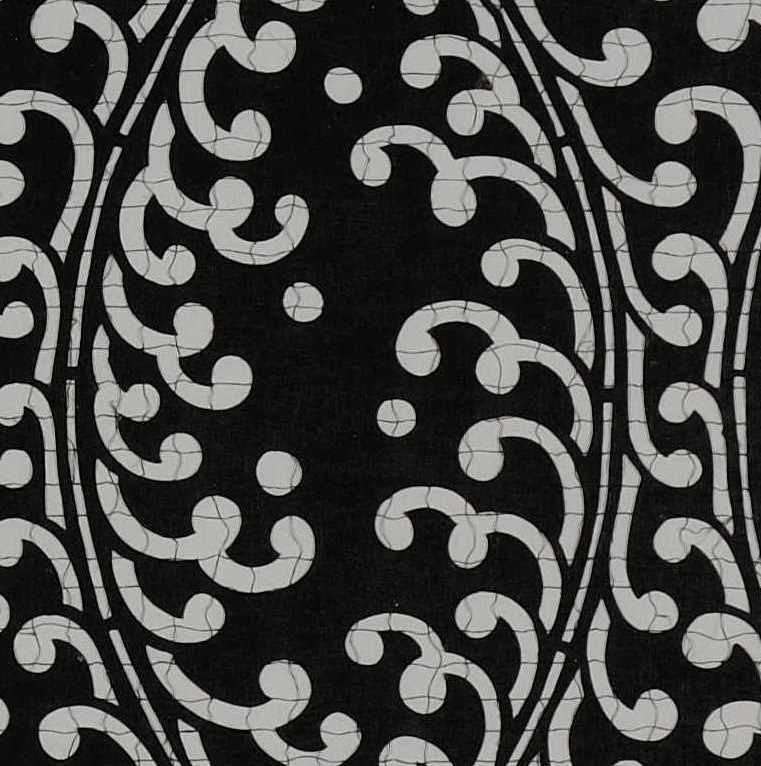

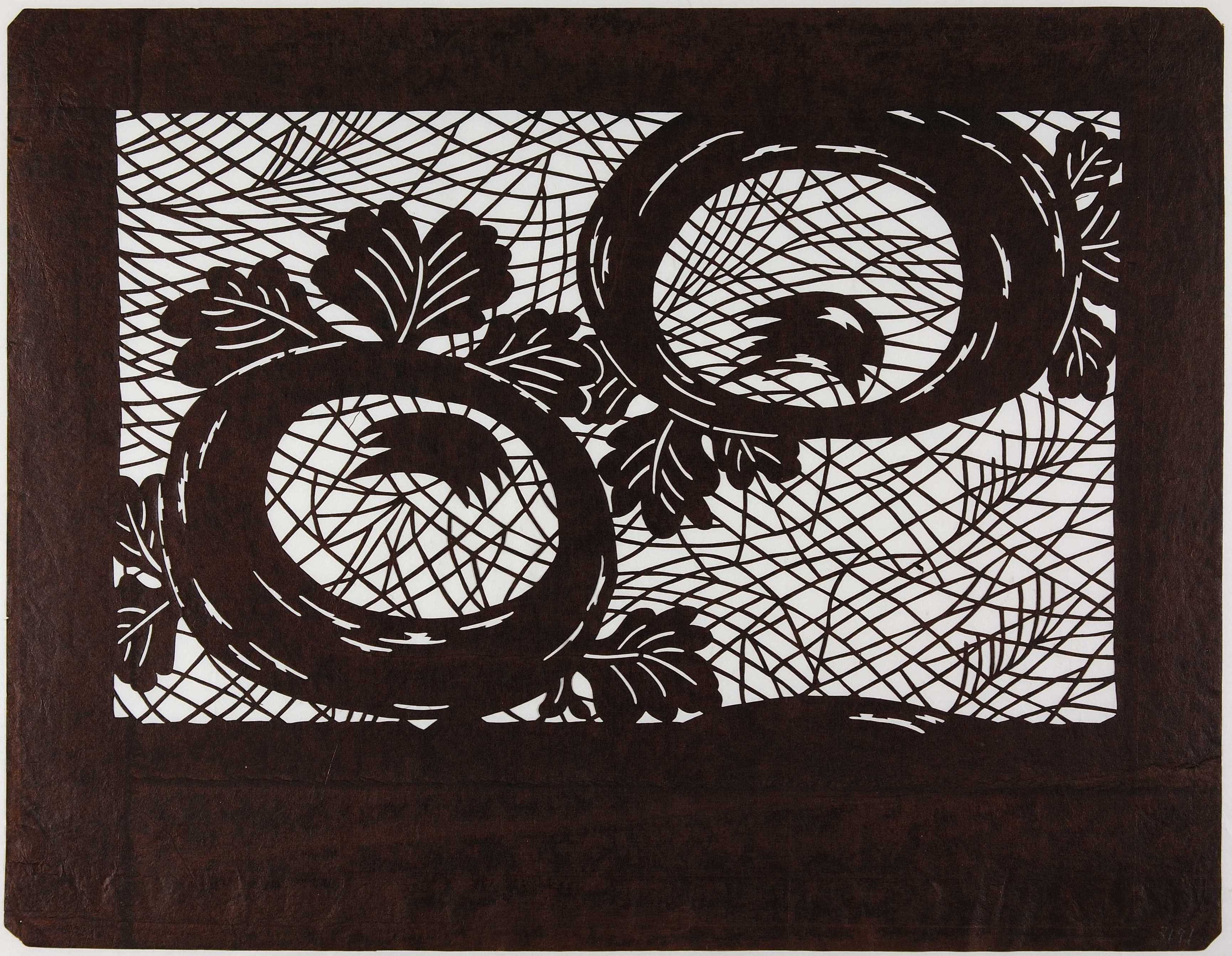

- 唐草

「唐草文様」と聞いて真っ先に思い出すのは、唐草文様の風呂敷でしょうか。唐草文様は、茎や蔓が曲線の連続文様で、様々な植物... -

-

- 15.09.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 流水

「流水文様」とは、水が流れる様子を象った文様のことを指します。数条の平行線をS字型などで幾何学的に表現される場合や絵画... -

-

- 15.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 青海波

「青海波」 KTS03128 ... -

-

- 15.07.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 鮫小紋

「小紋三役」と呼ばれた「鮫」「通し」「行儀」は文様の細かさを競い、とくに江戸時代の武士の裃に用いられたといわれています... -

-

- 15.06.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 燕

暖かくなると軒先に燕が巣を作る光景は、最近あまり見かけなくなったかもしれませんが、季節の移り変わりを感じる機会ではない... -

-

- 15.05.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 鶴は千年亀は万年

「鶴は千年 亀は万年」として知られるように、鶴と亀は寿命が長いことから吉祥性のある動物として尊ばれ、さまざまな装飾に用... -

-

- 15.04.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

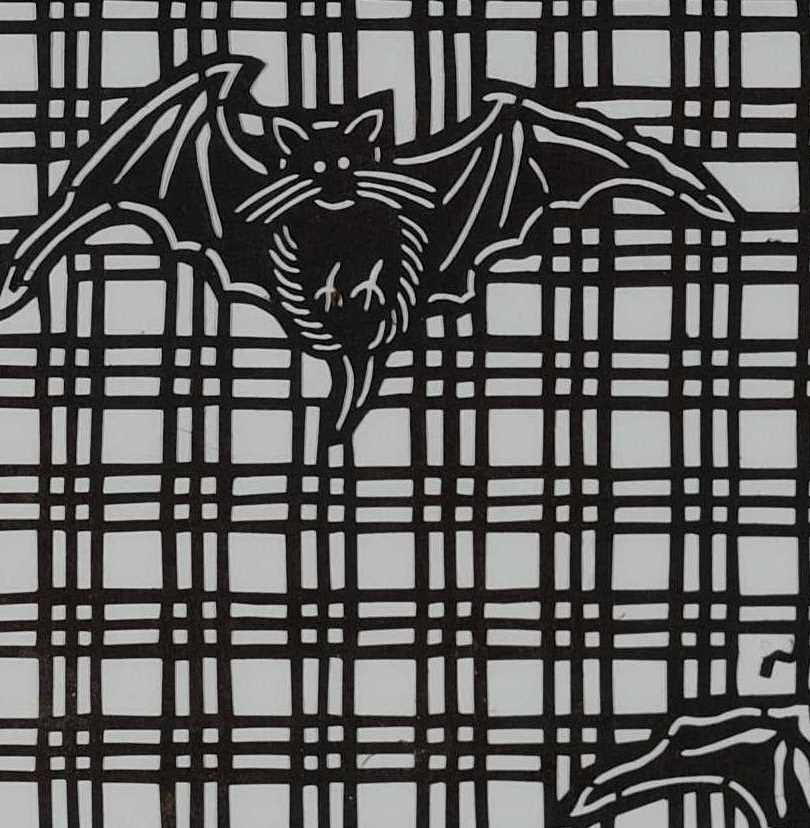

- こうもりは「福」を呼ぶ?

「こうもり」に対してどのようなイメージをお持ちですか?何となく暗くて、不吉なイメージを持つ方もいらっしゃるのではないで... -

-

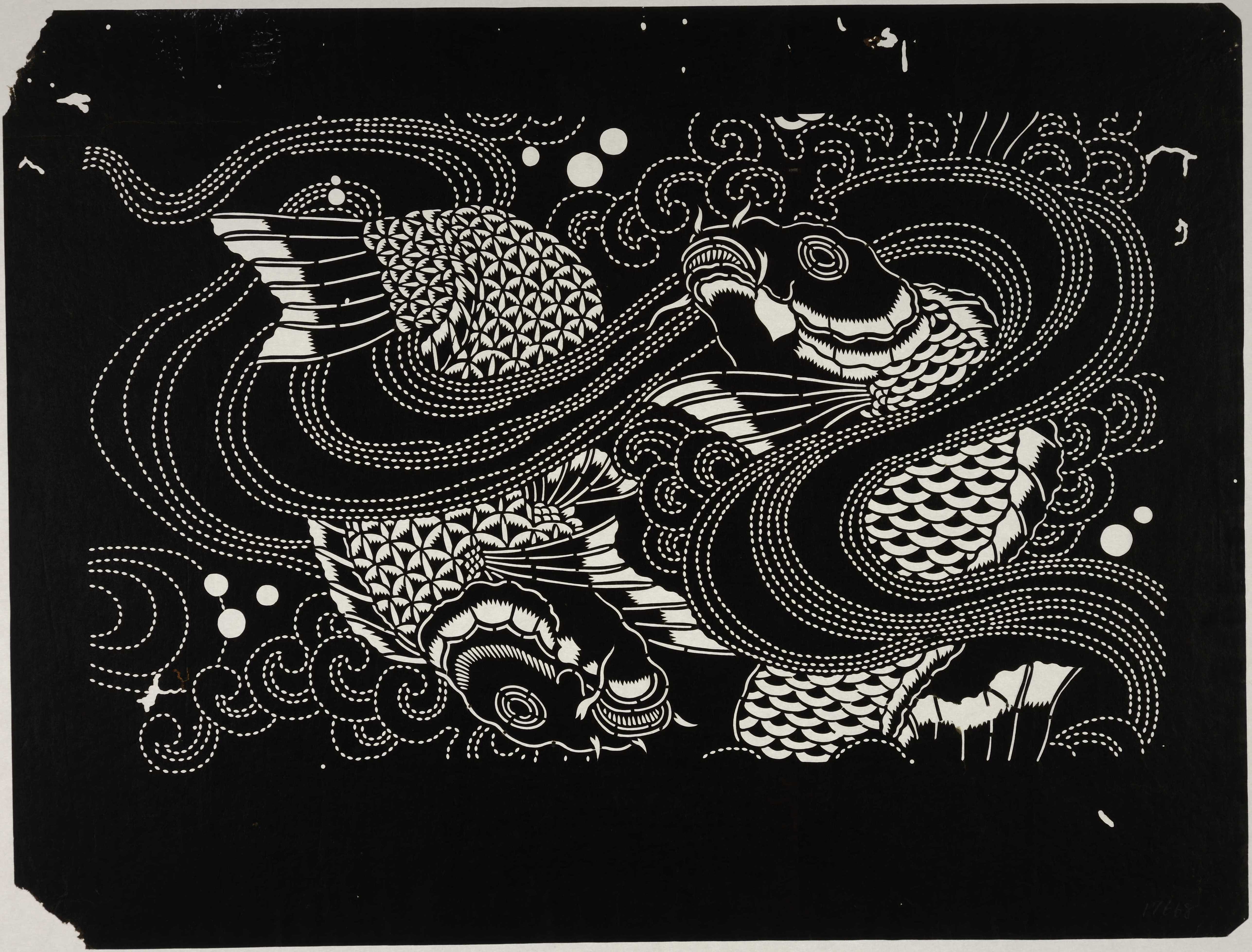

- 15.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

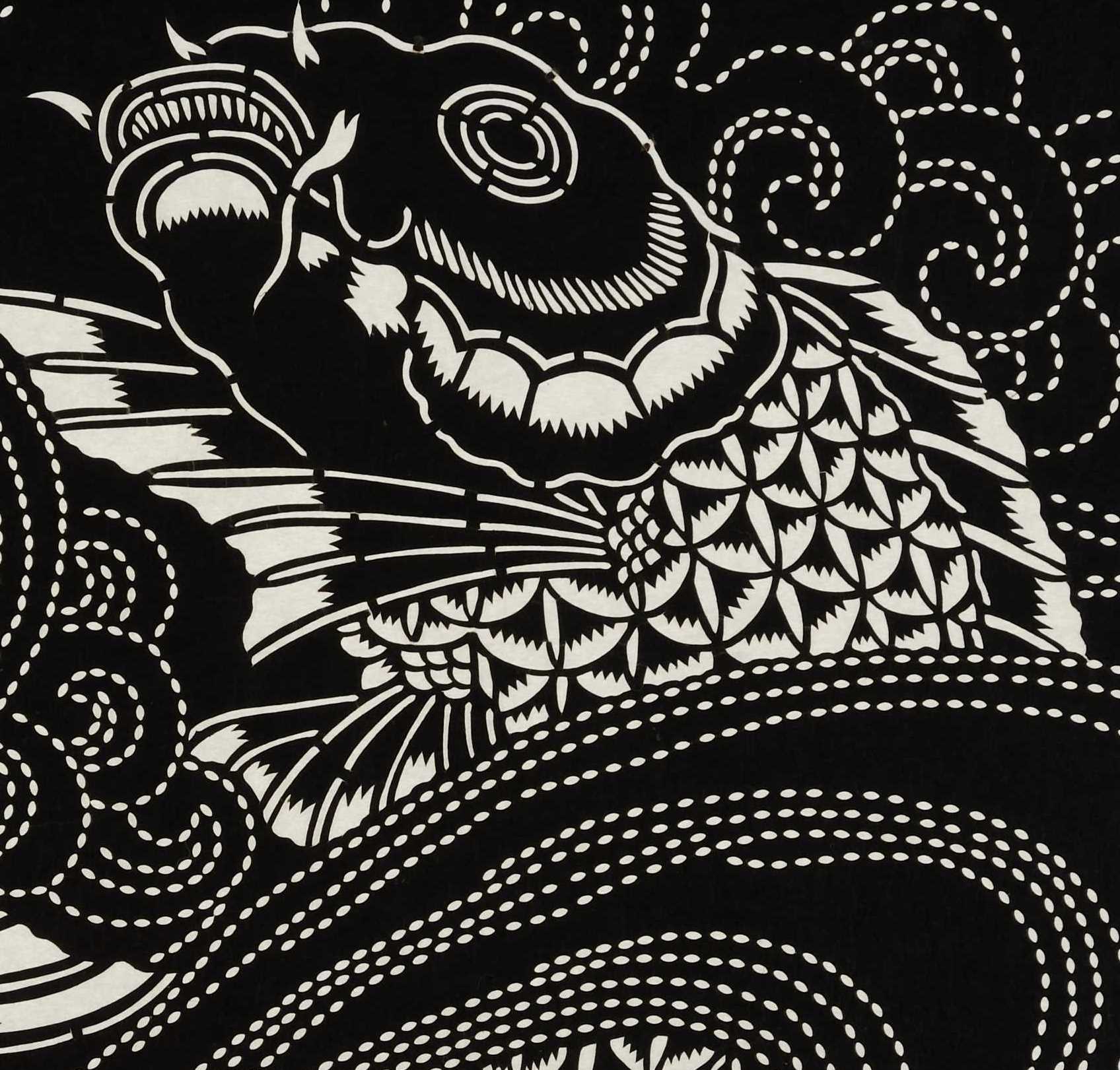

- 立身出世の鯉

昔、黄河の急流にある「龍門」という滝をのぼろうと多くの魚が試みましたが一部の魚だけがのぼることができ、やがて竜に化した... -

-

- 15.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 雀のかたち

私たちの周りに何気なく、雀はいます。雀を題材とした絵画は古くから描かれますが、とりわけ「竹に雀」は自然の情景でもあるこ... -

-

- 15.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 冬の鳥 千鳥

千鳥文様は、冬の水辺に棲むチドリ科の鳥が空を飛ぶ様子を模していて、古くから親しまれています。現在も千鳥文様は、手拭いや... -

-

- 14.12.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 紗綾形のさまざま

紗綾(さや)とは、表面がなめらかで光沢のある絹織物の一種を指します。多くは白生地で後から加工されて用いられてきました。... -

-

- 14.11.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 型紙の中の市松文様

市松文様とは、異なる二色の正方形を互い違いに配した幾何学文様で(図1)、世界各地でデザインとして古くから用いられてきま... -

-

- 14.10.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 身の回りにある七宝文様

同じ半径の円を円周の四分の一ずつ重ねて形作られる「七宝文様」は別名「輪違い文様」とも呼ばれます。「七宝」の名は、四方に... -

-

- 14.09.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 直線で構成される植物文様―麻の葉文様と型紙―

麻の葉文様とは、麻の葉を象ったとされる文様で、正六角形に縦、横、斜めの直線を引いて構成されています。ただし、麻の葉から... -

-

- 14.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 涼の型紙

団扇(うちわ)は、あおいで風を起こして涼をとるためや日差しを避けるために使われます。蒸し暑い季節は、ほんの少し風が吹く... -

-

- 14.07.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 日本生まれの吉祥文様―橘

6月は梅雨の季節で雨の日が多くなりますが、雨粒に紫陽花が映える植物の美しい時期でもあります。 初夏に花... -

-

- 14.06.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 端午の節句と型紙のデザイン

5月5日は、古来より「端午の節句」として男児の健やかな成長を願う行事がおこなわれてきました。現在のように「こどもの日」... -

-

- 14.05.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 桜の型紙

3月から4月は卒業式や入学式など、門出を祝う行事が盛りだくさんです。晴れの門出をより一層華やかにしてくれるのは桜です。... -

-

- 14.04.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 蝶の型紙

春になると、蝶があたりを舞い始め、春の訪れを感じさせてくれます。蝶は、古くは平安時代からさまざまなものに意匠として登場... -

-

- 14.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- さまざまな梅

京都の北野天満宮では、梅苑が例年2月初旬から公開され、25日には「梅花祭」が開催されます。梅の花は、冬の終わりとともに... -

-

- 14.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 型紙に表現された正月

浮世絵には、正月の風景として女性や子どもが羽根つきを楽しむ様子がしばしば描かれます(英泉画「十二ヶ月の内 正月 春の遊... -

-

- 14.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 扇の文様と型紙

12月14日は、赤穂浪士が吉良邸に討ち入りを果たしたとされる日です。人形浄瑠璃の『仮名手本忠臣蔵』は、討ち入りから47... -

-

- 13.12.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 歌舞伎と型紙

歌舞伎に関連する型紙の多くは役者の家紋を採り入れています。図1は歌舞伎役者の家紋を組み合わせたもので、「三升」「三つ銀... -

-

- 13.11.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 紅葉の季節

毎年、秋になると紅葉(こうよう)の名所が賑わいます。黄色や赤へと木の葉の色が変わる様子に季節の移ろいを感じるという方も... -

-

- 13.10.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 菊と型紙

9月とはいえ残暑が厳しい昨今ですが、少しずつ秋の気配が近づく頃でしょうか。旧暦の9月9日は五節句の一つ「重陽の節句」で... -

-

- 13.09.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 水の文様と型紙

温度が管理された室内で一日を過ごすことも多い現代の夏ですが、水辺を眺め、流れる水の音を聴くだけで涼しさを感じられる、そ... -

-

- 13.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説