型紙デジタルアーカイブプロジェクト 活動報告ブログ

立命館大学アート・リサーチセンター

染色型紙プロジェクト > キョーテック所蔵型紙の解説

- 日本生まれの吉祥文様―橘

- 14.06.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

6月は梅雨の季節で雨の日が多くなりますが、雨粒に紫陽花が映える植物の美しい時期でもあります。

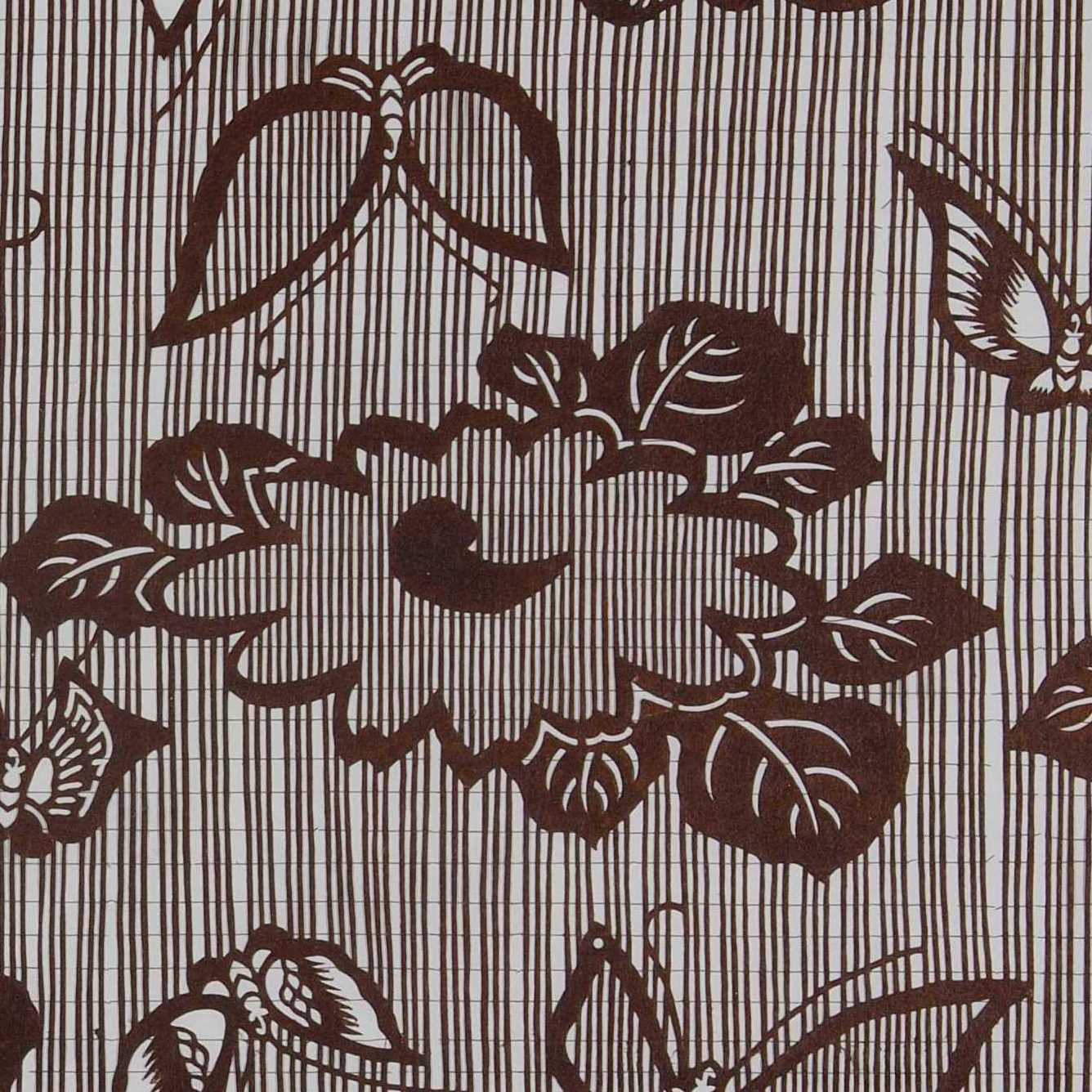

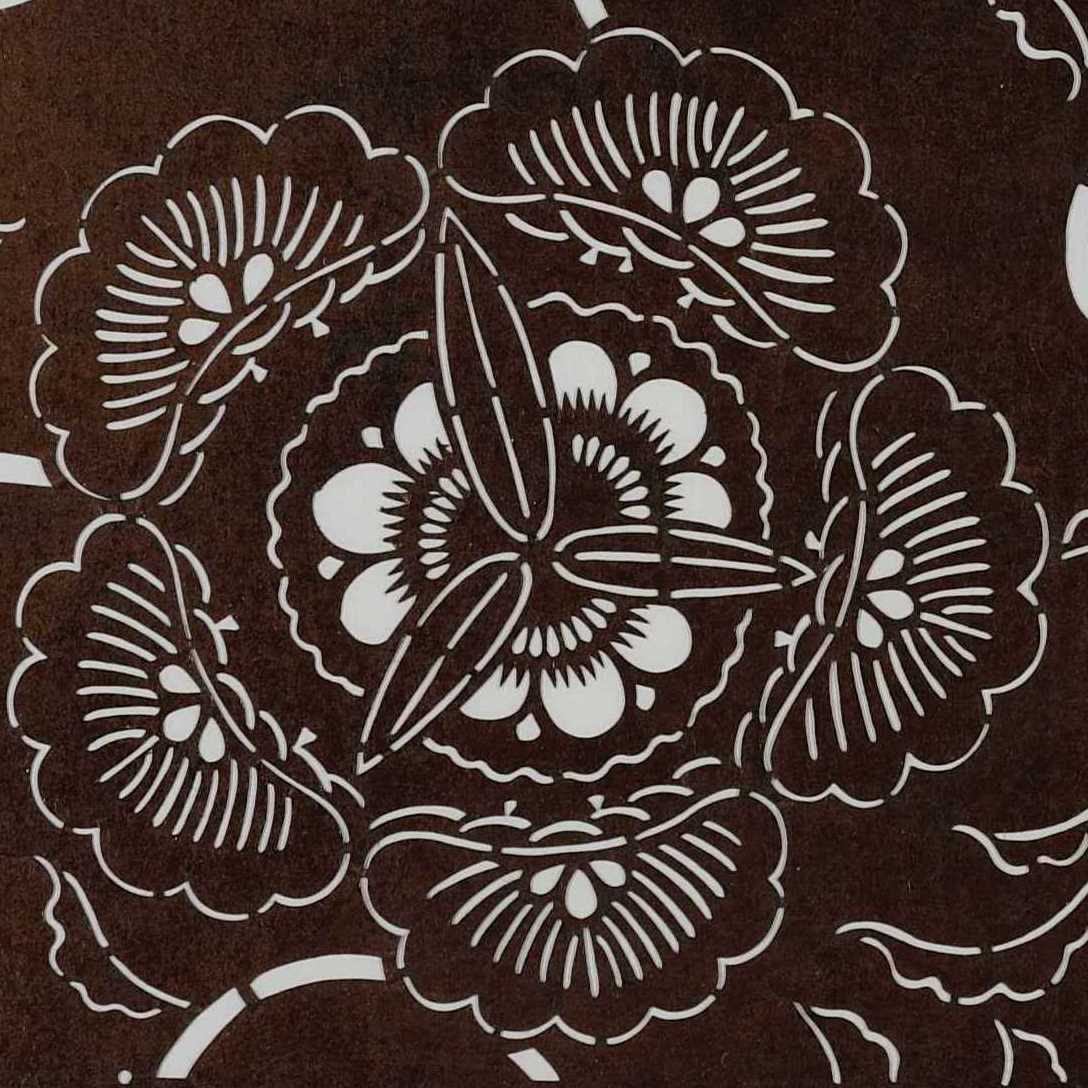

初夏に花をつける植物として、橘があります。橘はミカン科の常緑低木で、日本で唯一の野生のミカンです。また、家紋や文様として用いられ、さまざまな美術工芸品に登場します(「橘貝桶模様小袖」文化遺産オンライン)。そして、図1の型紙のように葉に加えて、実もデザイン化される珍しい文様です。

橘の歴史を紐解いてみると『日本書紀』に、常世からもたらされたものとしてすでに登場しています。加えて、常緑であることから、永遠の繁栄や長寿の象徴とされ、縁起の良いモチーフとして用いられています。吉祥文様はほかにも数多くありますが、多くが中国に由来するため、橘は数少ない日本生まれの吉祥文様ともいえます。では、橘文様が登場する型紙をいくつか紹介してみたいと思います。

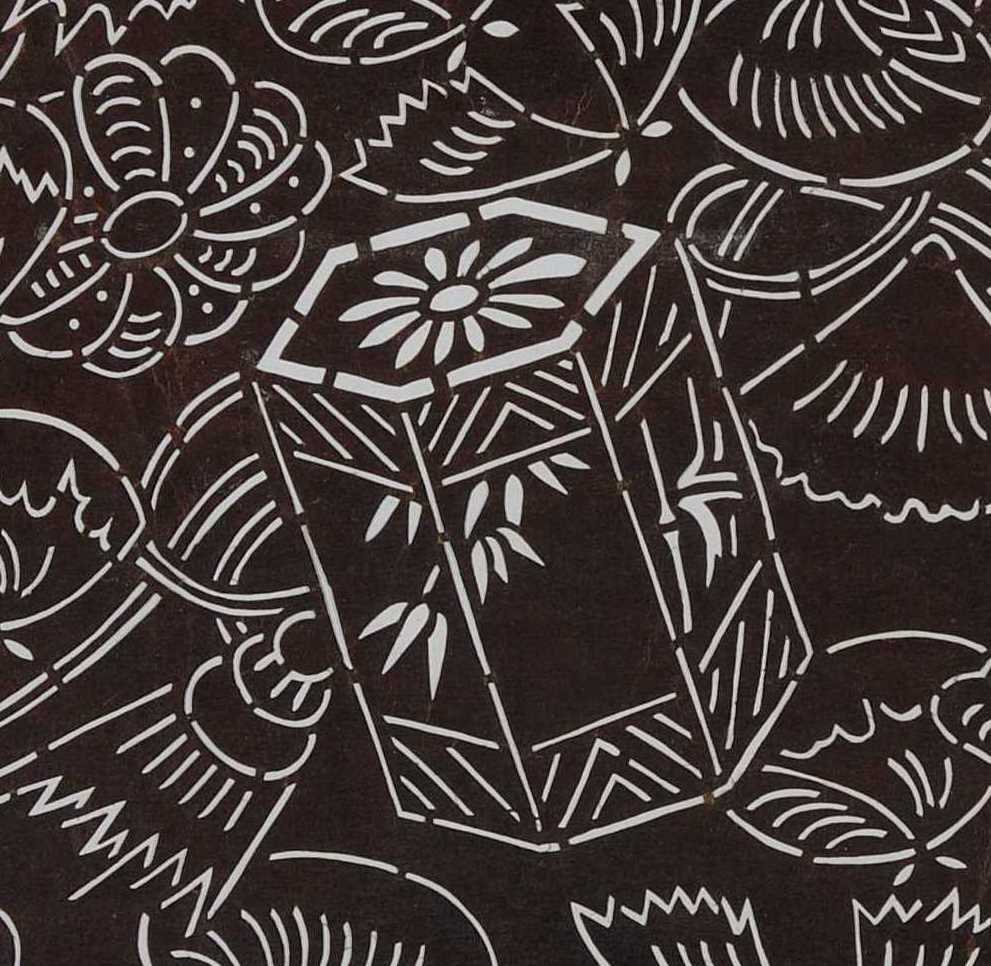

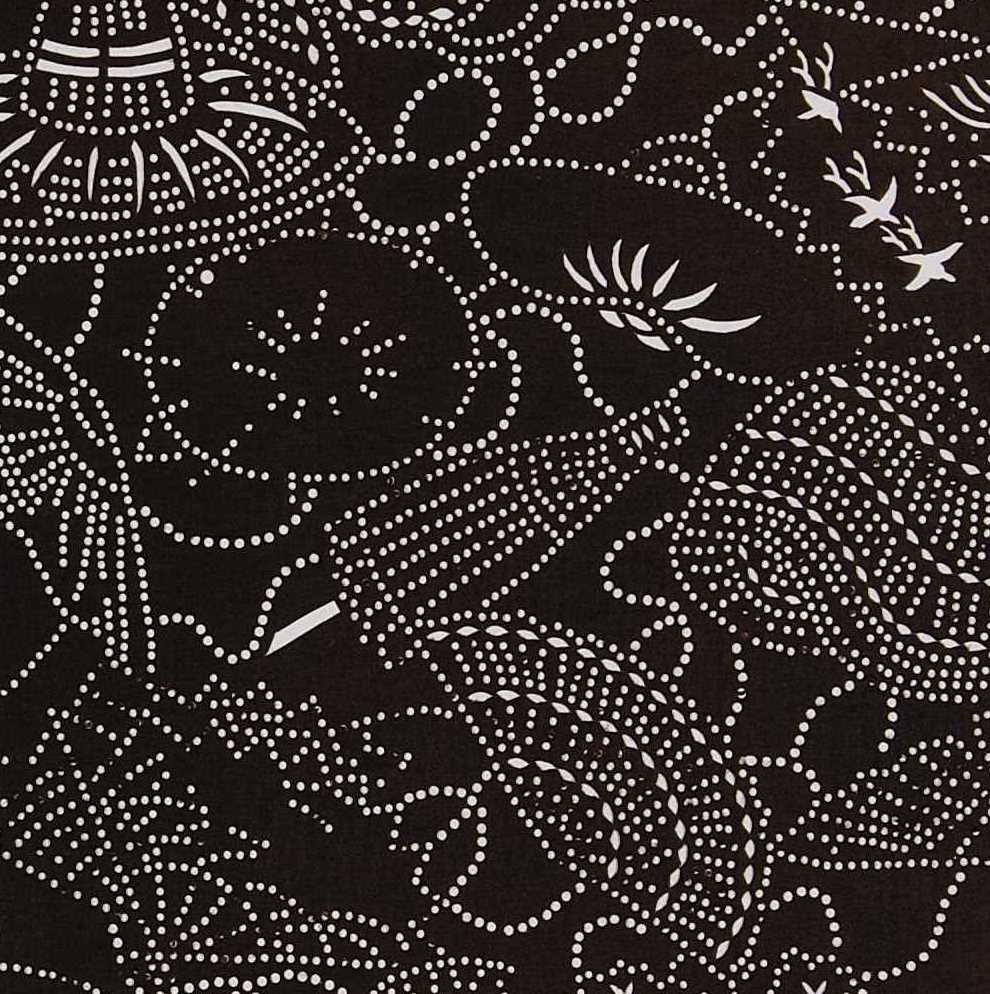

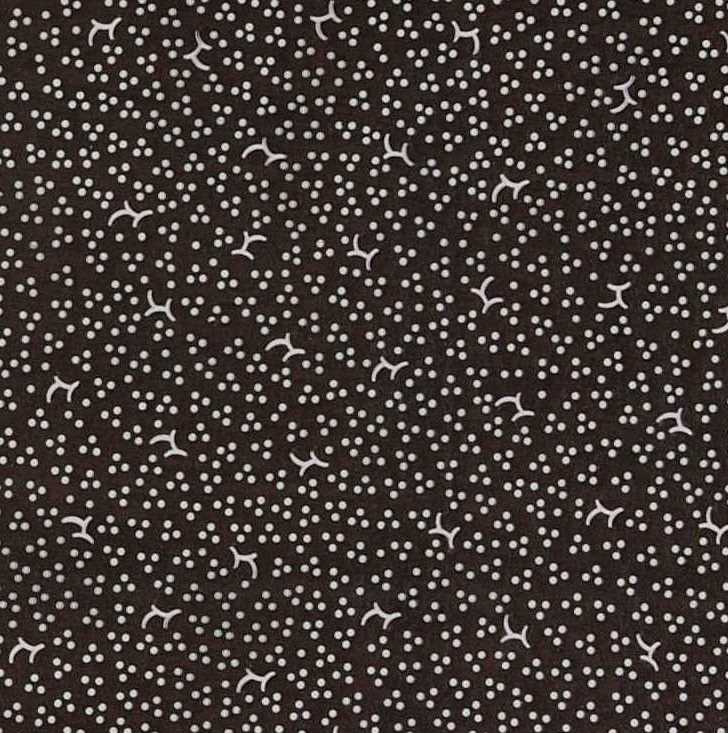

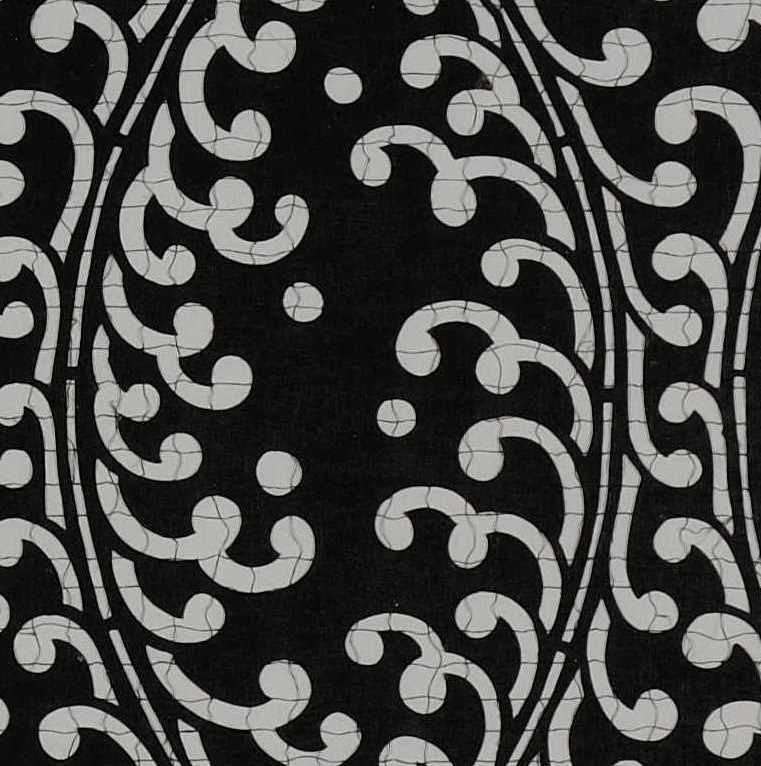

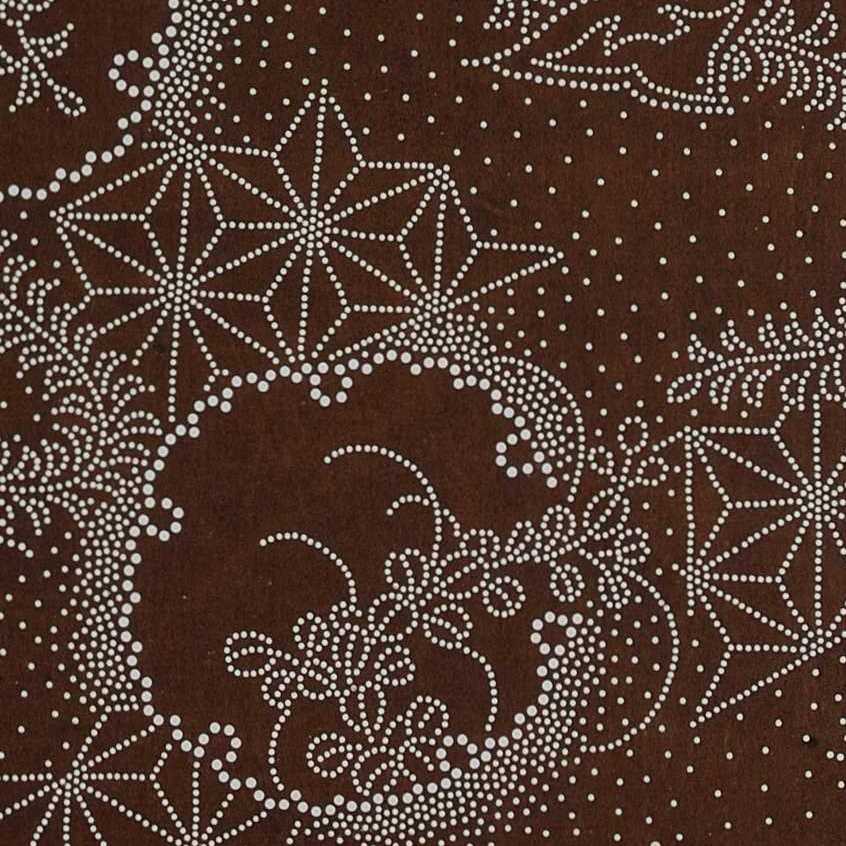

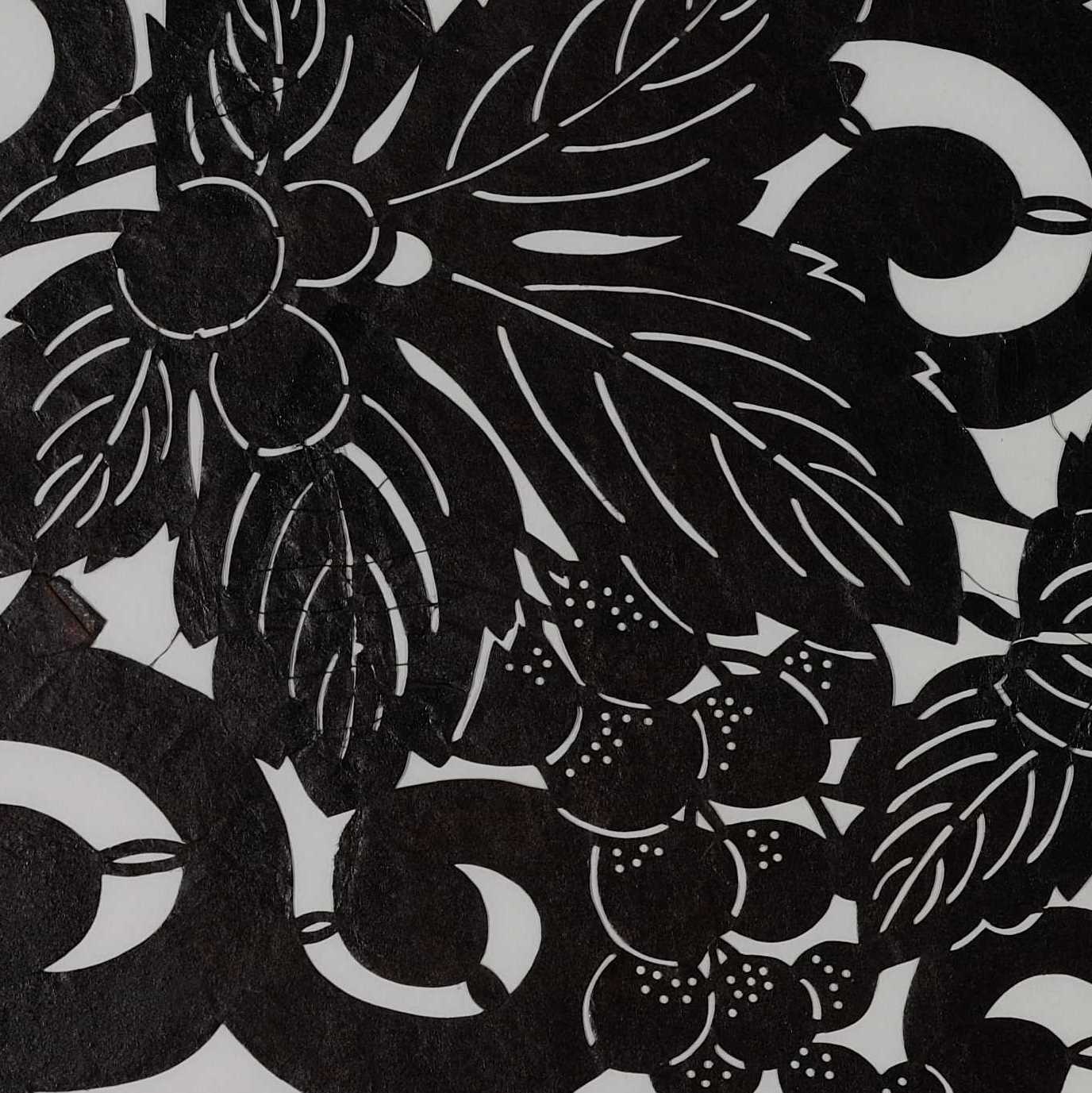

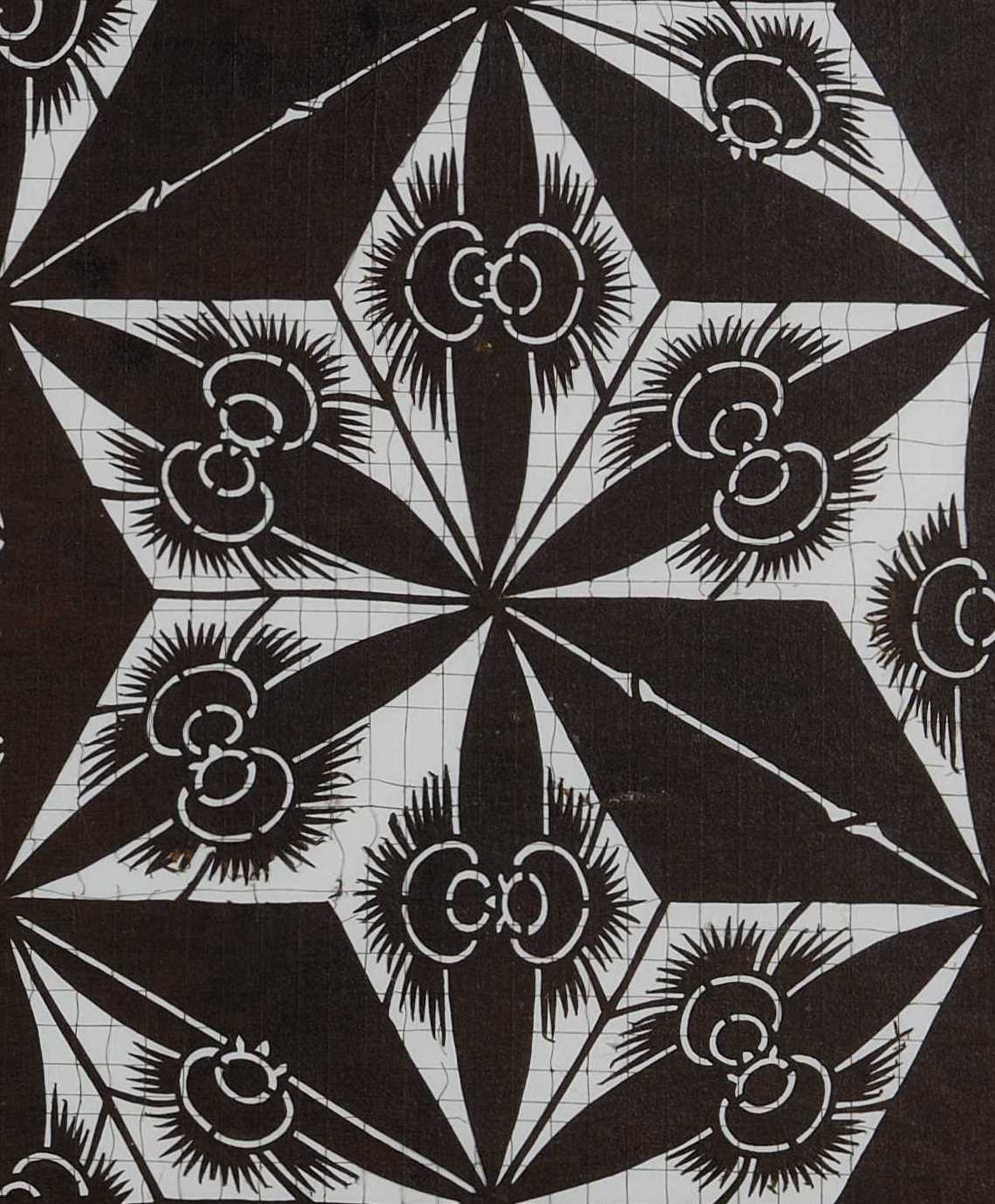

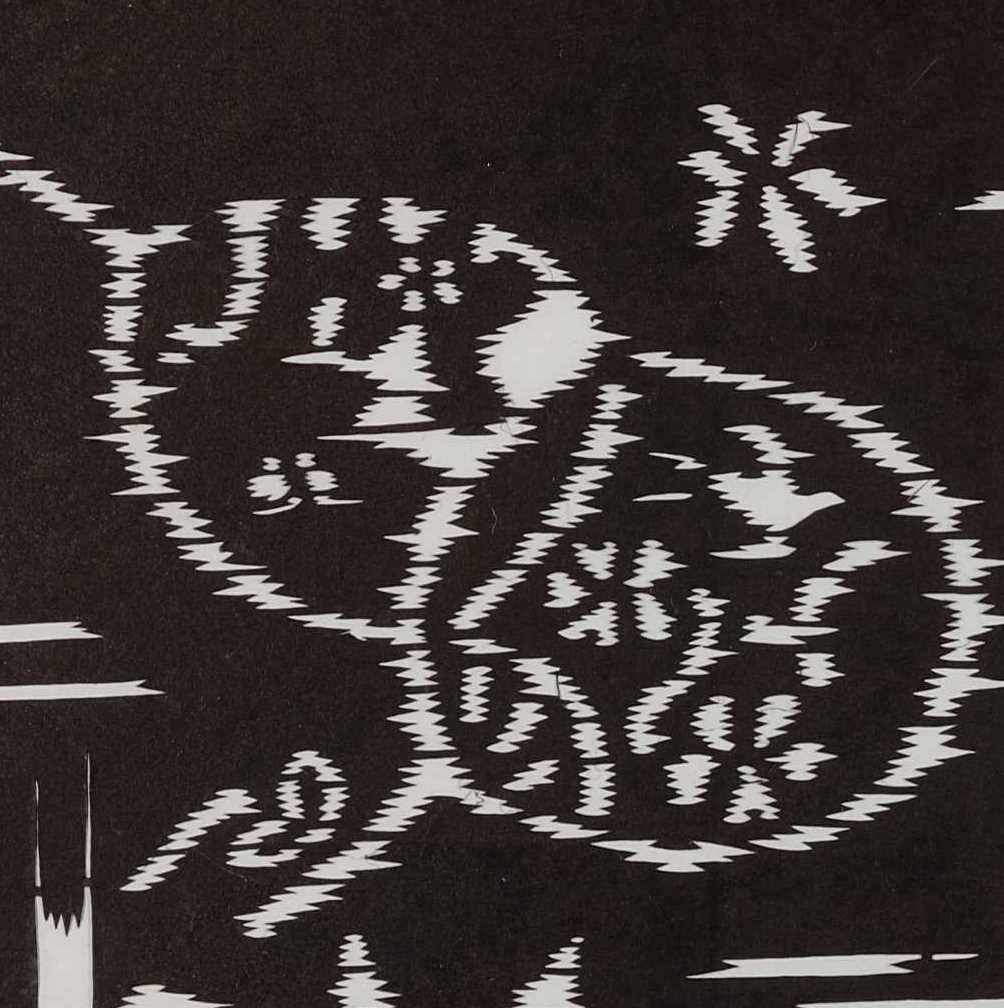

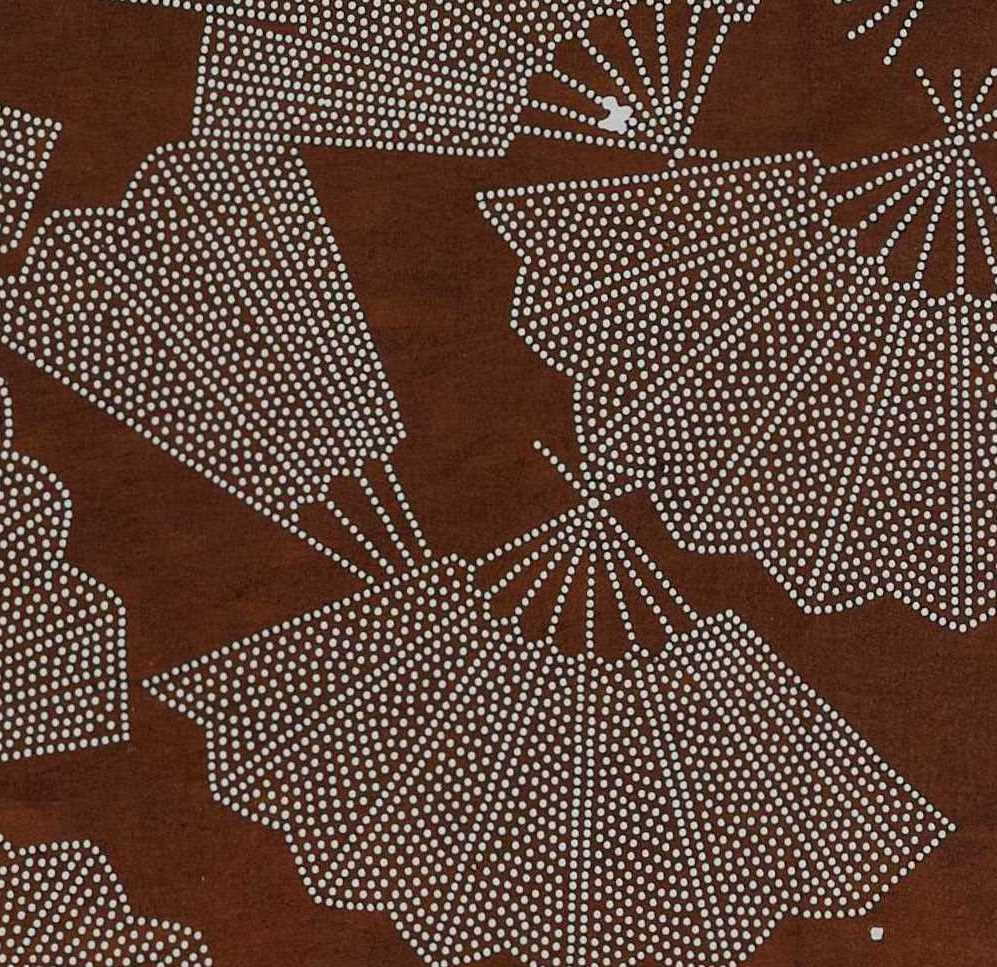

図1「橘」

KTS02765

図1の型紙は、錐彫と呼ばれる小孔を彫り抜く技法により彫刻されています。小孔一つ一つによって橘の葉と実の輪郭を表現し、離れて見ると繋がっているようにも見えます。また、橘の周囲を大きさの異なる二種類の錐を使って彫刻し、小孔を密集させることによって、橘をより際立たせているようにも見える型紙です。

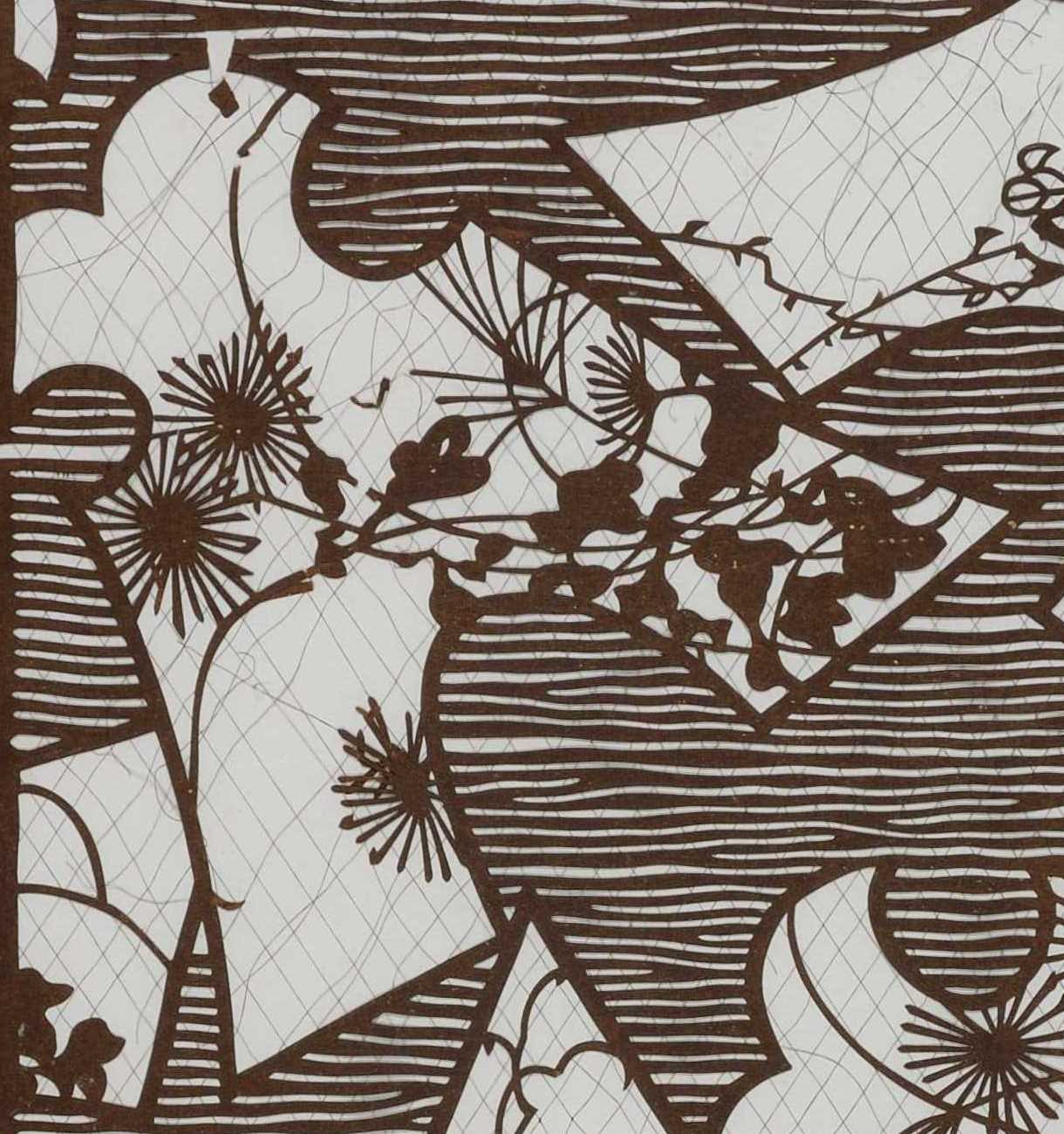

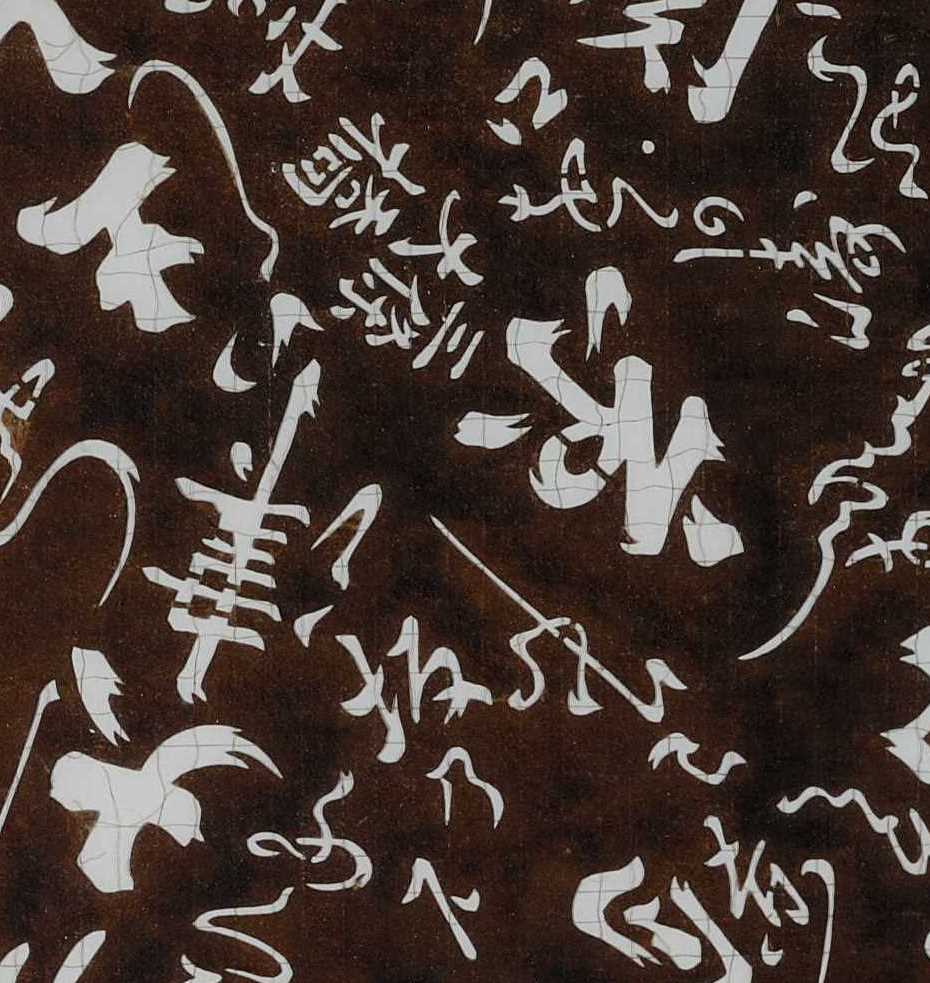

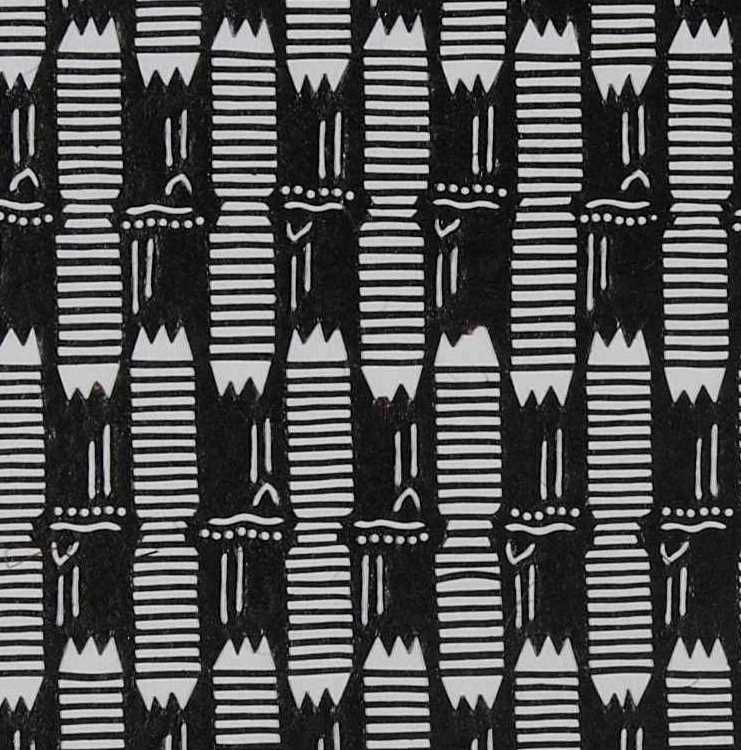

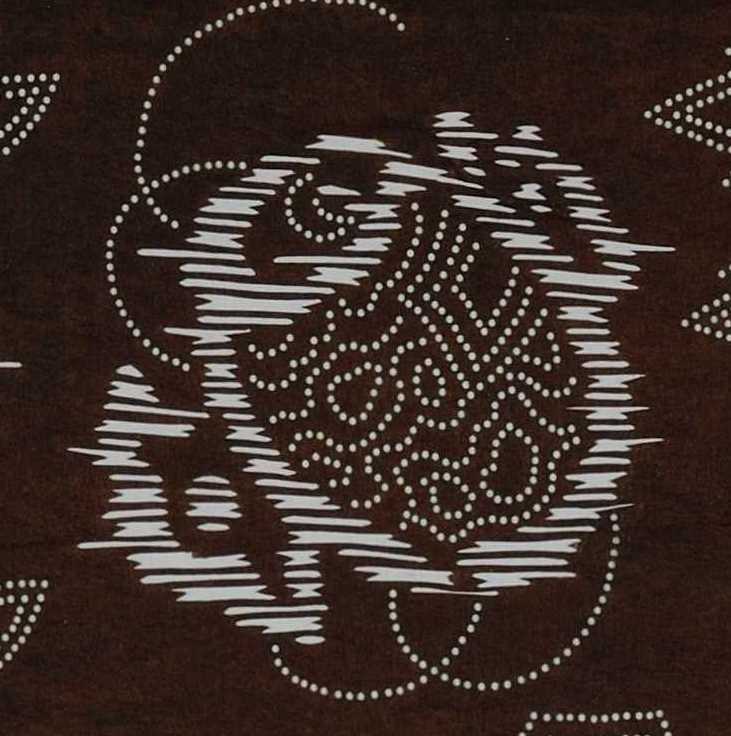

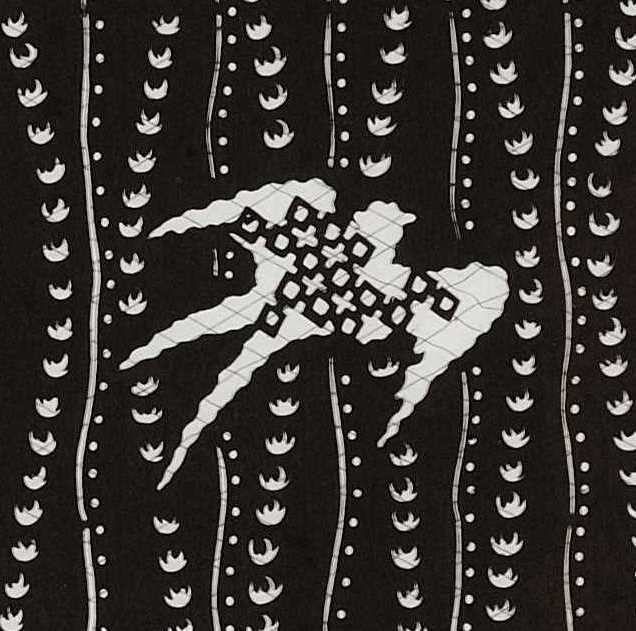

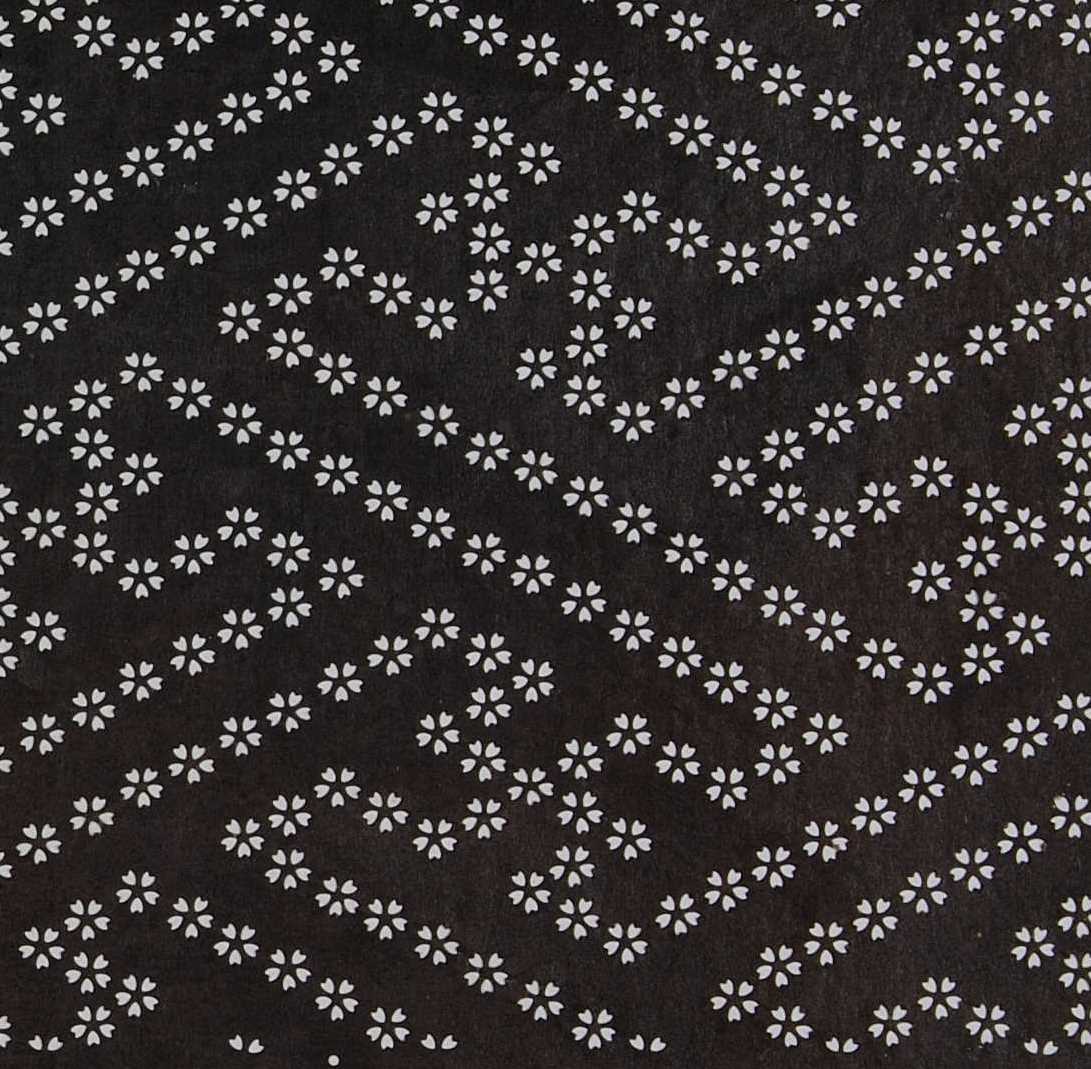

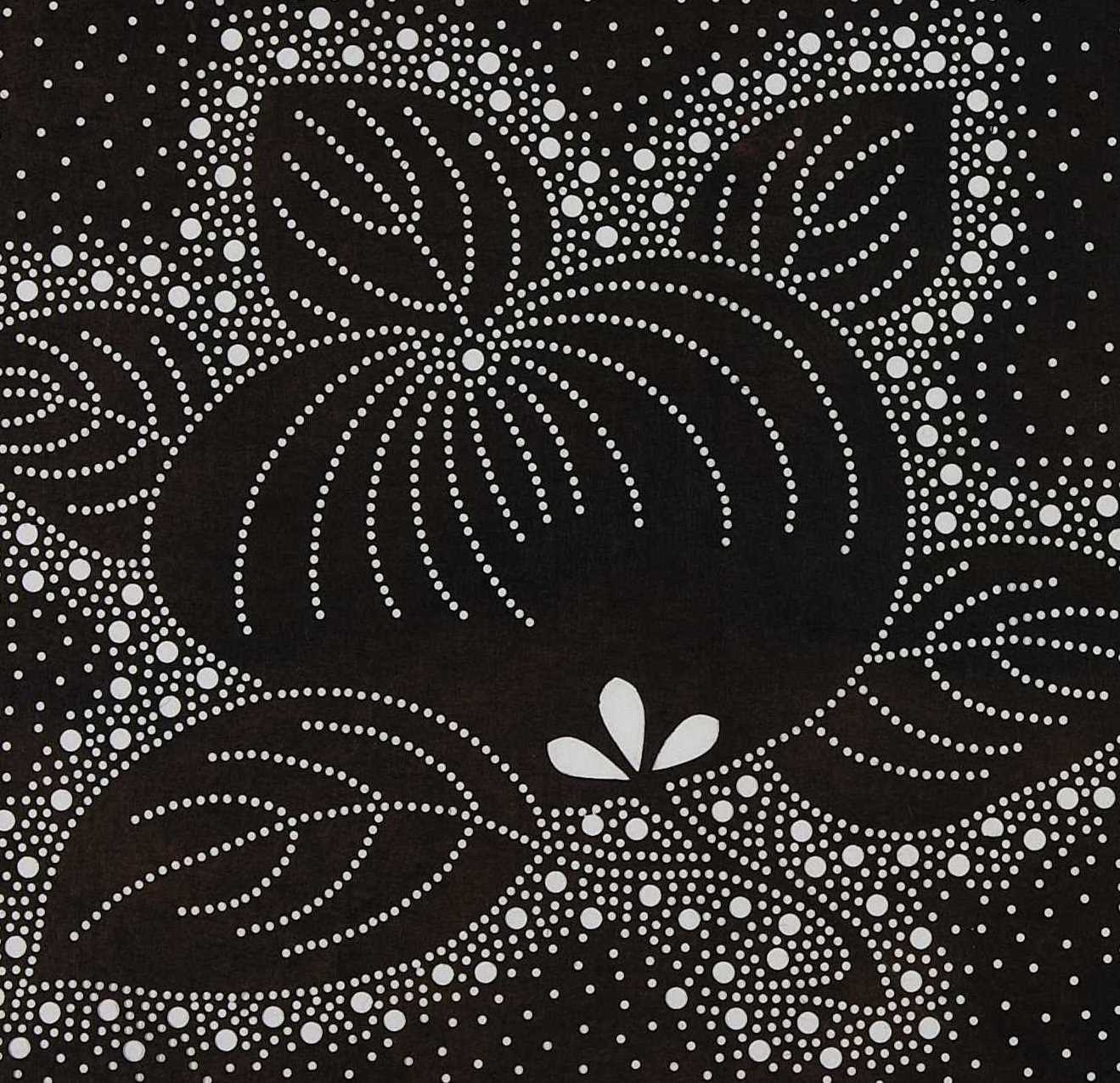

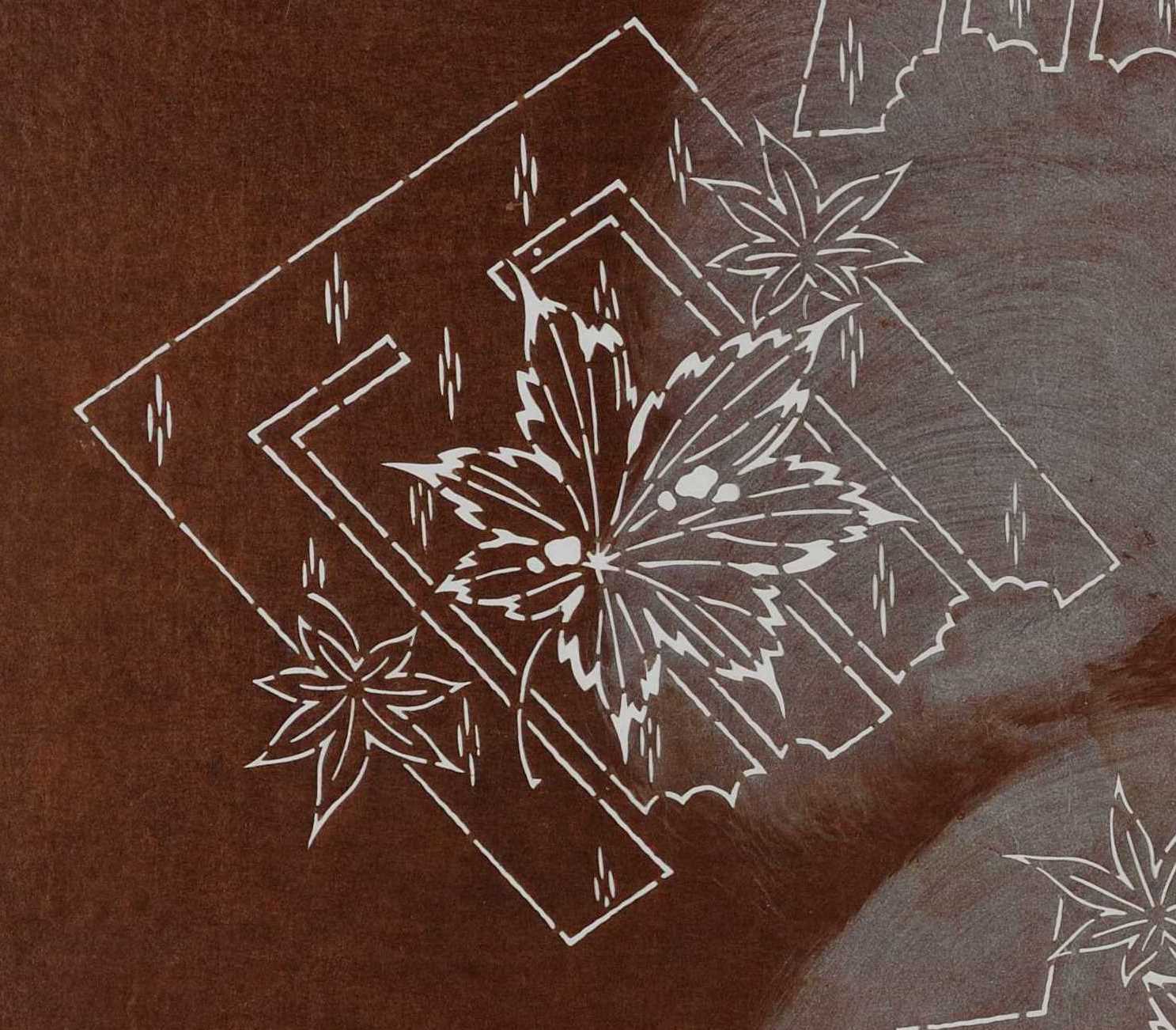

図2「橘に熨斗」

KTS12719

図2は、橘と熨斗を配した型紙です。熨斗とは「熨斗鮑」の略で、鮑の肉を薄くはぎ、引きのばして乾かしたものを指します。儀式の肴や進物などに添えて贈られたもので、橘と熨斗は吉祥の取り合わせといえるでしょう。図2は、突彫と呼ばれる、鋭く尖った小刀(幅約3mm、厚さ1mm程度)を上下に動かしながら彫刻する方法によるものです。型紙の橘を見てみると、輪郭線が途中で途切れていることに気付きます。これは、すべて輪郭線を繋げてしまってはモチーフが紙から切り取られてしまうためで、細心の注意を払いながら彫刻していたのでしょう。

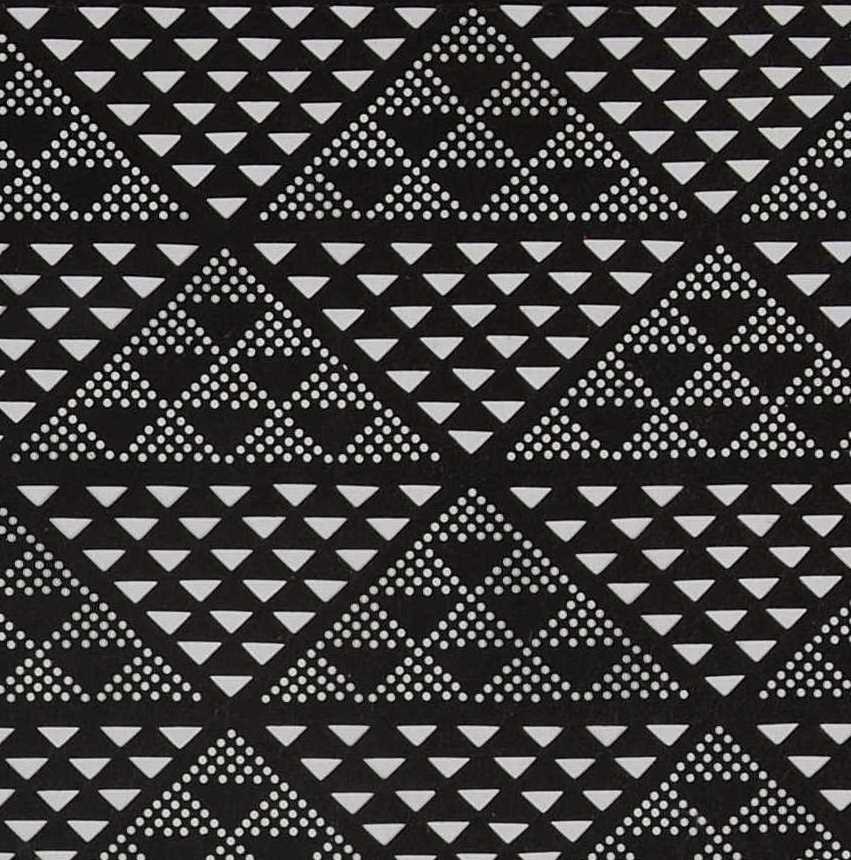

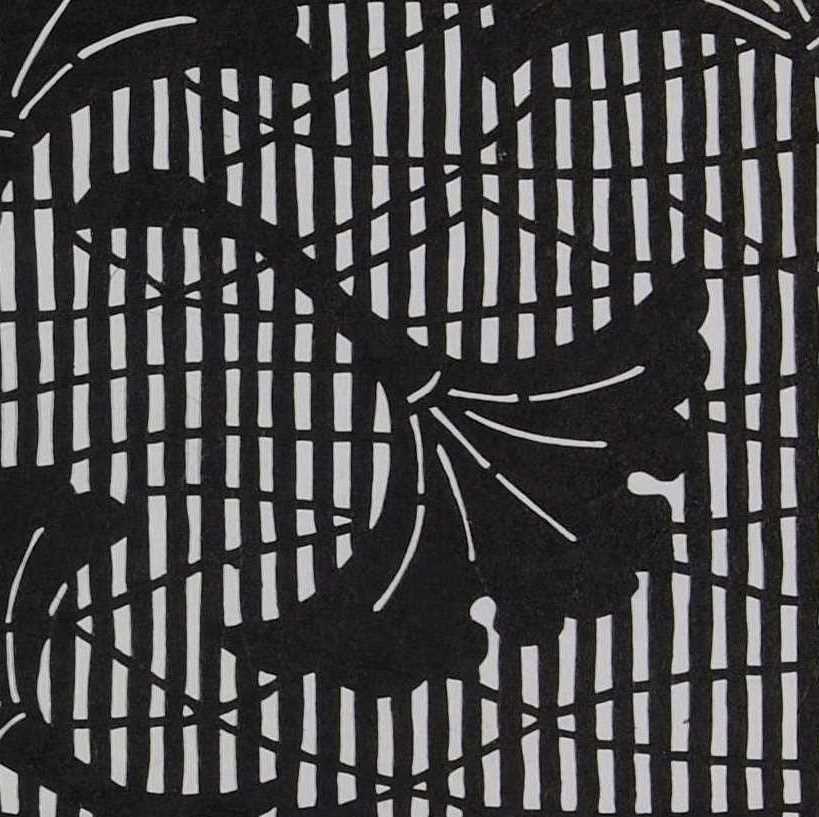

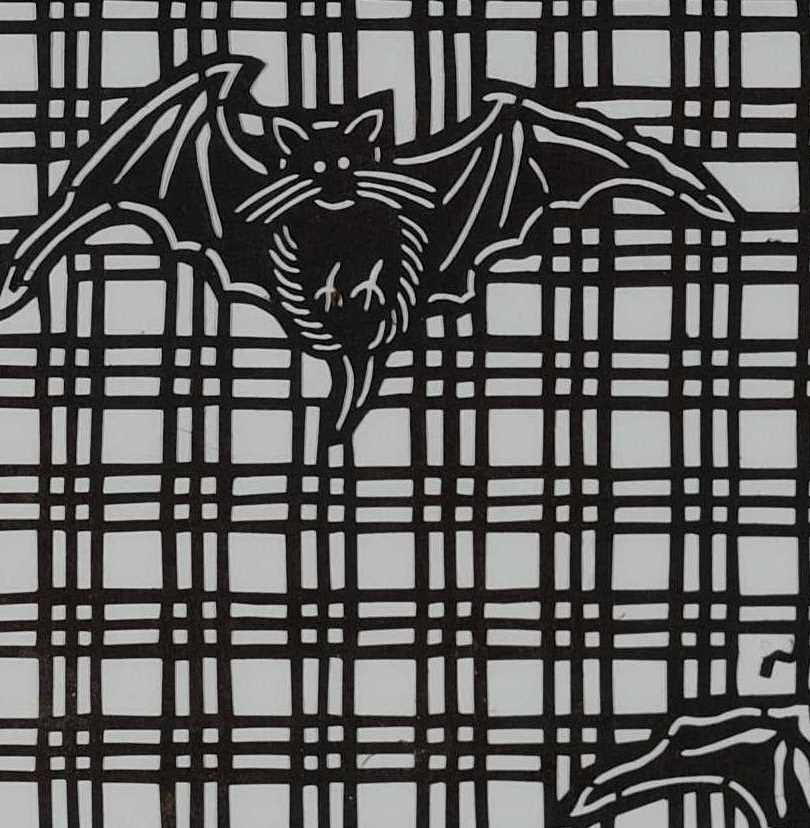

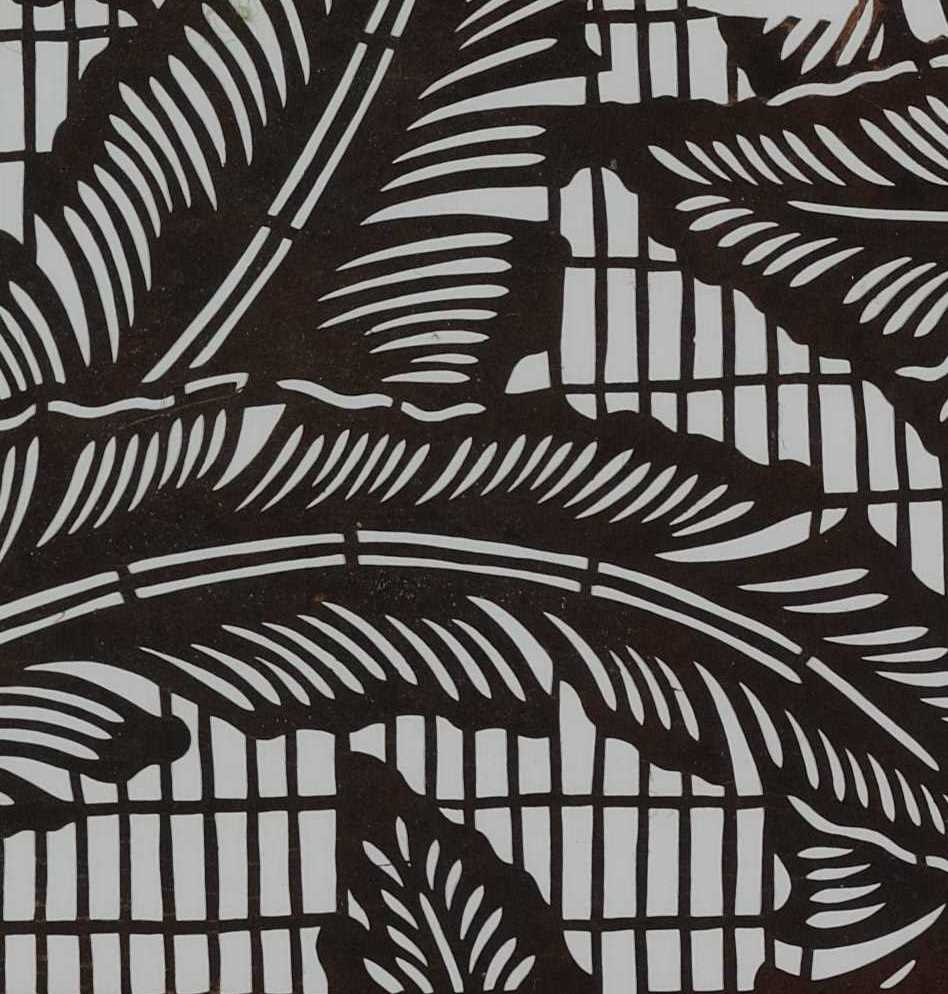

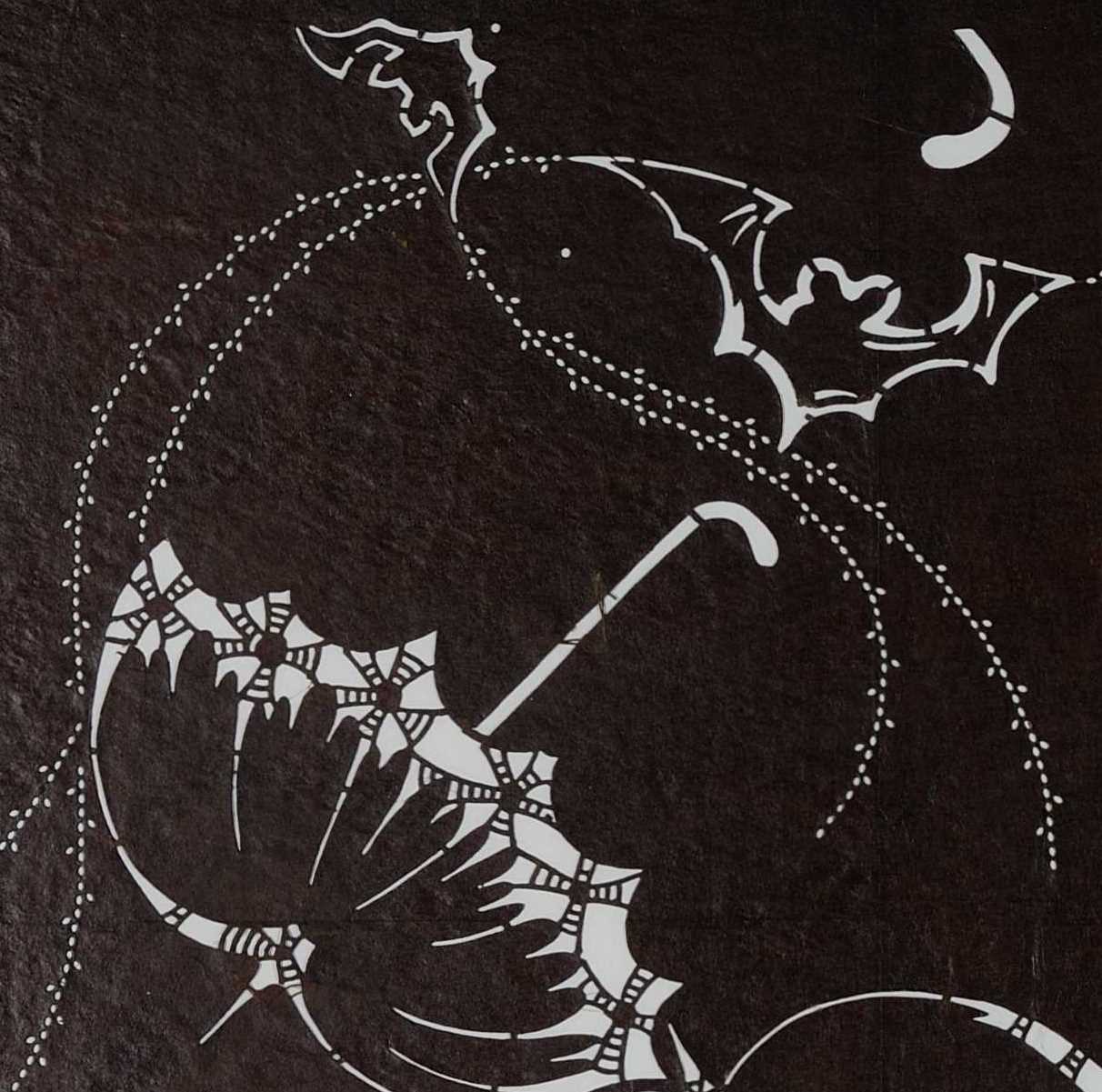

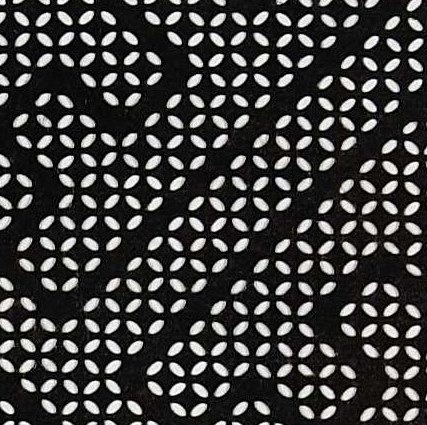

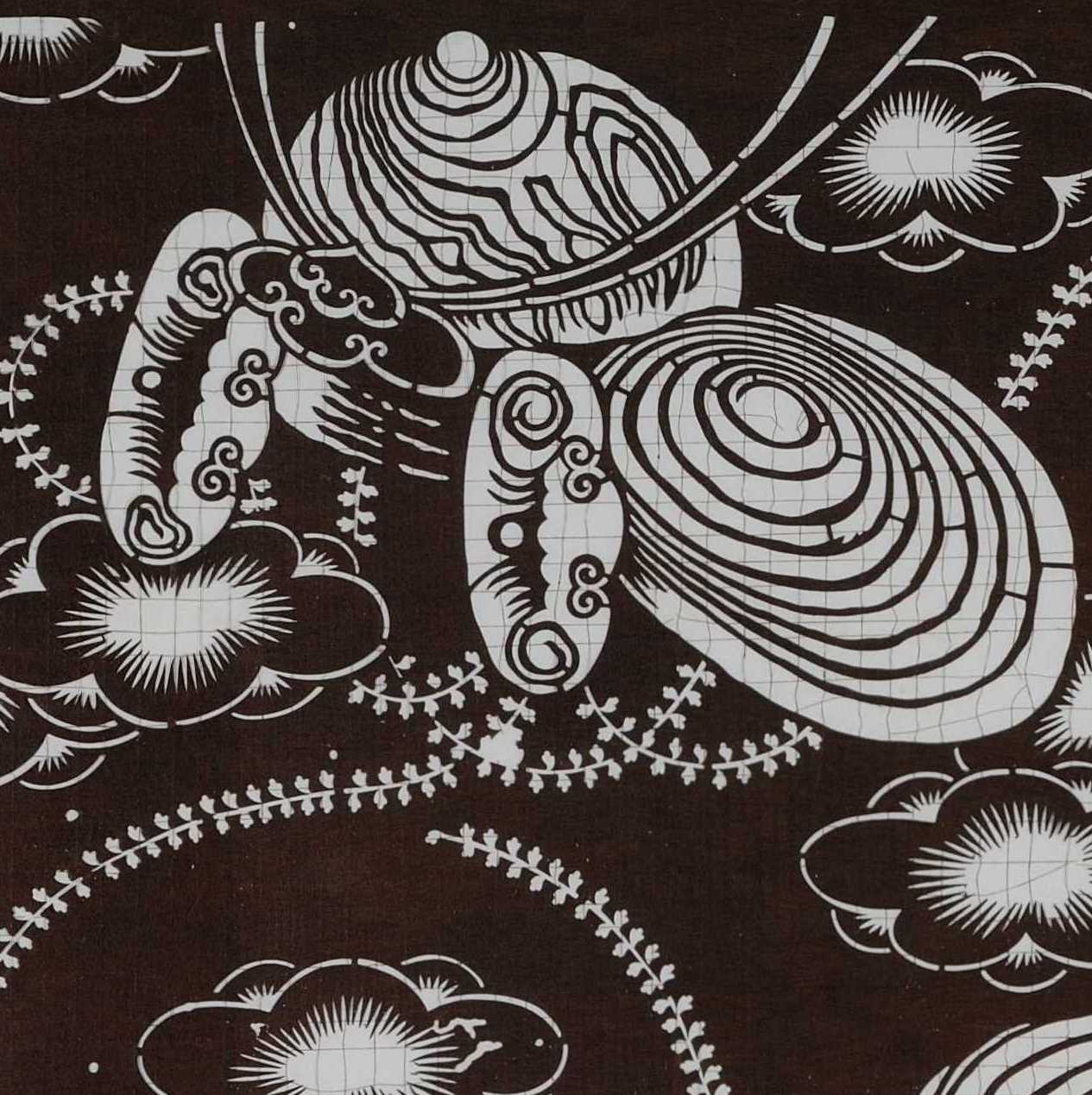

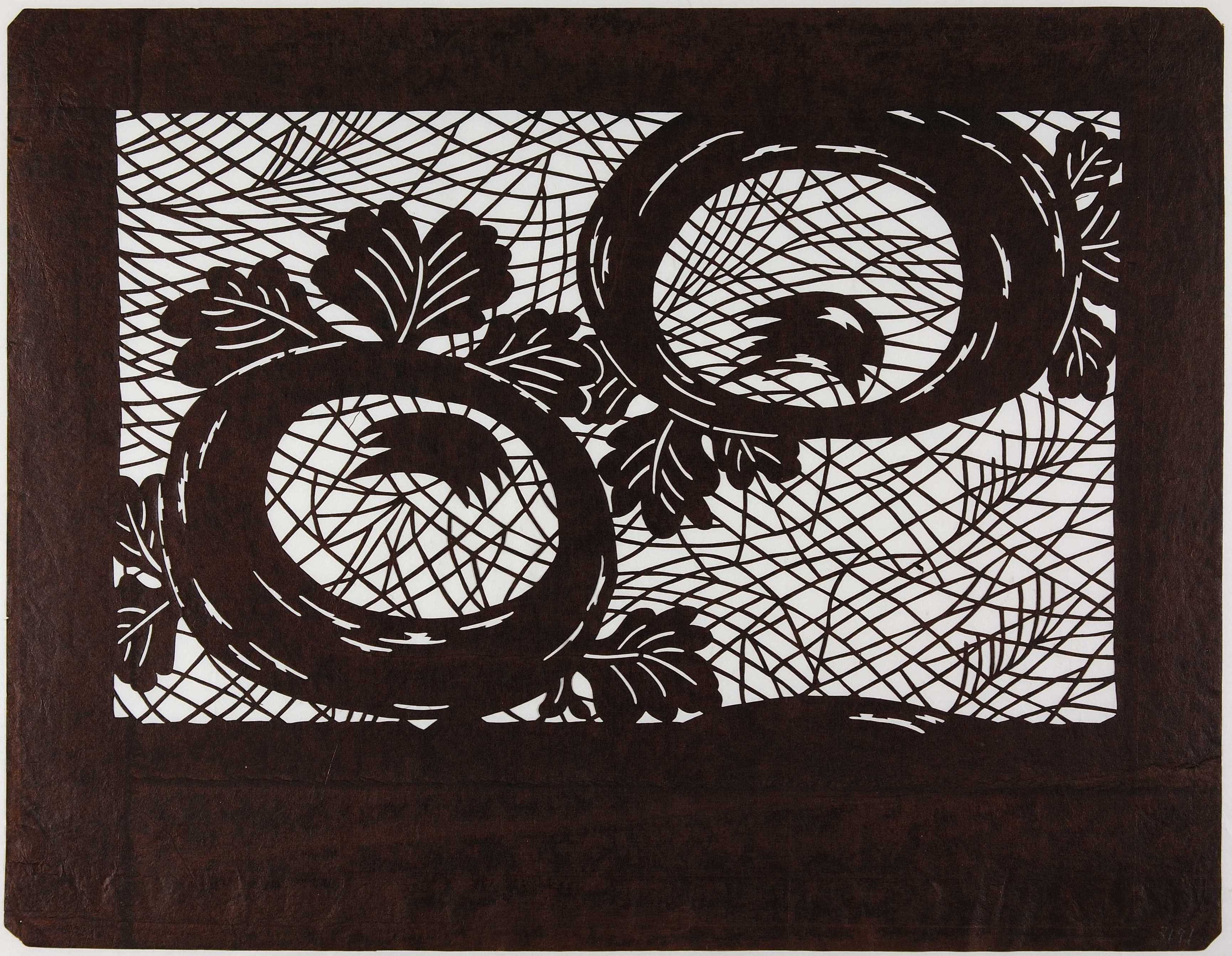

図3「桧扇に橘」

KTS11181

図3は橘と桧扇を取り合わせた型紙です。扇は、あおいで涼をとるだけではなく、悪気やけがれを払うための祭事用、祝儀用に用いられました。また、形状から末広とも呼ばれ、縁起のよいものとされました。とくに、図3のような形状のものは桧扇と呼ばれ、衣冠あるいは直衣の時に笏(しゃく)のかわりに持つものとされました。衣冠や直衣は平安時代から着用された装束で、高貴な人が着用しました。そのため、図3の桧扇は、吉祥文様に加え、雅なイメージを托しデザインと考えられます。

彫刻された部分に着目してみると、桧扇は二種類に彫り分けられていることがわかります。つまり、桧扇の輪郭線を彫刻したものと、輪郭線を残し、内側を彫刻したものです。同じモチーフではありますが、二種類の桧扇を彫刻しておくことにより、染め上がりが二種類生まれ、メリハリのついたデザインになっているのではないでしょうか。

こうした工夫から、デザインとしてのバランスや染め上がりまで想像して型紙が彫刻されていた様子が伝わります。同じモチーフであっても、彫刻する部分を工夫することで大きく印象が変わりますね。

参考文献

藤井健三・佐藤道子『織の四季 京の365日』2005年

並木誠士監修『すぐわかる日本の伝統文様』2006年

弓岡勝美編・藤井健三監修『帯と文様』2008年

文化遺産データベース

- 株式会社キョーテック所蔵型紙の解説

株式会社キョーテック(京都市下京区)は、18,000枚もの型紙を今も所蔵しています。立命館大学アート・リサー... -

- 40.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 貝

貝は古くから食料として採取され、装身具や美術工芸品の中では、光沢や色彩を活かした装飾に用いられる場合とモチー... -

-

- 18.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 楽器

楽器は音を奏でるために使われますが、モチーフとしても美術工芸の作品に登場します。また、モチーフとして登場する... -

-

- 18.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 人

型紙にはさまざまなものがデザインとして使われていますが、実は「人物」をデザインに使った型紙はあまり多くないよ... -

-

- 18.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 鱗

鱗(うろこ)は魚類やは虫類の表面を覆い、体を保護している小片を指します。一方、文様の場合は三角形の頂点が合うように組み合... -

-

- 17.09.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 傘

雨が降れば雨傘、日差しの強い日には日傘をさす人もあり、傘は日常生活で欠かすことのできないものの一つですね。雨具としての傘... -

-

- 17.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 星

星の文様と聞くと、どのような形を思い浮かべますか。まずは直線で構成された五芒星、あるいは六芒星を思い浮かべる方が多いので... -

-

- 17.06.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 菱

文様の一つである「菱」は、植物の菱の実のかたちから名付けられたといわれています。分類するとしたら植物文様にも... -

-

- 17.05.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 文字

日常生活で欠かすことのできない「文字」。普段は意思や情報を伝えるために使う道具ともいえる存在です。しかし、文字は美術工... -

-

- 17.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 銀杏

銀杏の葉が色づくと、秋の到来を感じる―そんな人も多いのではないでしょうか。もともと銀杏は中国原産で、日本にも古くに渡来... -

-

- 17.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

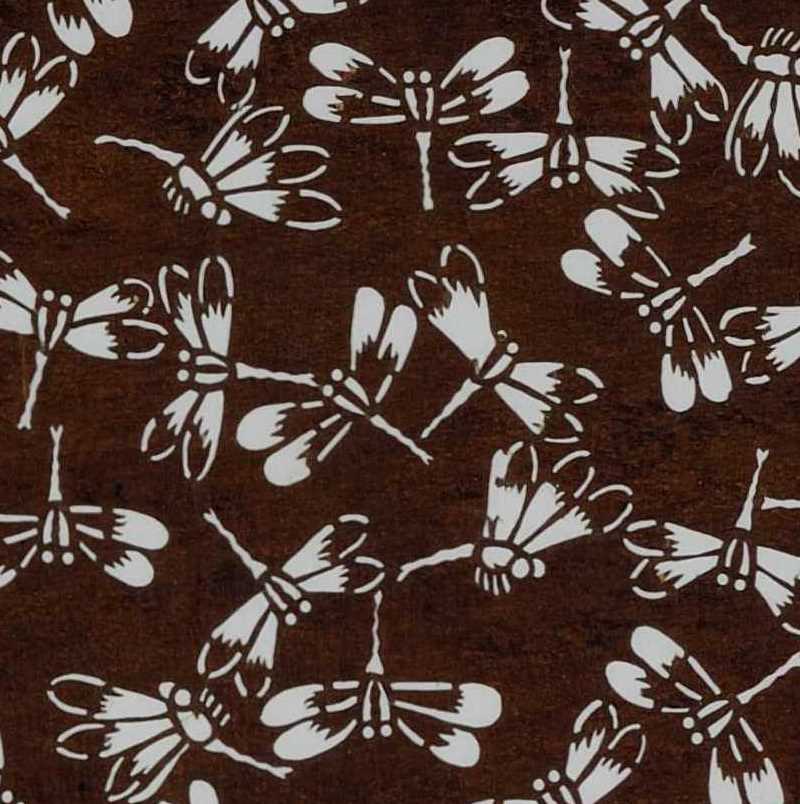

- 蜻蛉

蜻蛉(とんぼ)をみかけるようになって季節の移ろいを感じる方も多いのではないでしょうか。蜻蛉は「あきづ」という古名があり... -

-

- 17.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 立涌

立涌文様は一定の間隔の曲線のふくらみとへこみが交互に伸び、それが左右対になって構成された文様のことです。ふくらみの部分... -

-

- 16.12.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 竹

竹は、日本の日常生活の道具を作るために古くから使用され、祭祀にも欠かすことのできない植物です。現在も正月には門松で新年... -

-

- 16.11.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 格子

「格子文様」とは、縦横の筋によって構成される文様のことで、格子縞とも呼ばれました。線が交差した文様ですが、筋の太さや密... -

-

- 16.10.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 小紋づくし

「小紋」とは、種々の細かな文様を布へ染め出したものを指します。染色型紙を用いた染めとして一番よく知られているのは、小紋... -

-

- 16.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 雪

冬に空から降る雪は、冷たくて寒さを伴いますが、夏になって目にする雪や雪のデザインは涼しげで、暑さを和らげてくれます。夏... -

-

- 16.07.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 芭蕉葉

芭蕉は中国原産の植物で、社寺や庭園などに観賞用として植えられています。長い楕円形の大きな葉を一度は見たことがあるのでは... -

-

- 16.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 海老

日本の伝統的な文様の中に、伊勢海老を描いたものがみられます。海老は「老」の字があてられているように、腰の曲がった姿から... -

-

- 16.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 宝尽し

宝尽し文様とは、如意宝珠、宝鑰(ほうやく)、打ち出の小槌、金囊(きんのう)、隠れ蓑、丁字、宝巻、分銅などを集めた文様の... -

-

- 16.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 葵

京都・上賀茂神社の神紋はフタバアオイですが、これは神事で使用していたことから上賀茂神社を象徴する紋として使われるように... -

-

- 15.12.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 鳳凰

鳳凰は想像上の鳥で、体の前は麟(りん)、後ろは鹿、頸は蛇、尾は魚、背中は亀、顎は燕、くちばしは鶏に似ているといわれてい... -

-

- 15.11.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 縞

普段私たちが着る衣服や日常品にも縞、ストライプは頻繁に使われていてお馴染みでしょう。縞は平行するいくつかの直線により構... -

-

- 15.10.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 唐草

「唐草文様」と聞いて真っ先に思い出すのは、唐草文様の風呂敷でしょうか。唐草文様は、茎や蔓が曲線の連続文様で、様々な植物... -

-

- 15.09.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 流水

「流水文様」とは、水が流れる様子を象った文様のことを指します。数条の平行線をS字型などで幾何学的に表現される場合や絵画... -

-

- 15.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 青海波

「青海波」 KTS03128 ... -

-

- 15.07.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 鮫小紋

「小紋三役」と呼ばれた「鮫」「通し」「行儀」は文様の細かさを競い、とくに江戸時代の武士の裃に用いられたといわれています... -

-

- 15.06.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 燕

暖かくなると軒先に燕が巣を作る光景は、最近あまり見かけなくなったかもしれませんが、季節の移り変わりを感じる機会ではない... -

-

- 15.05.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 鶴は千年亀は万年

「鶴は千年 亀は万年」として知られるように、鶴と亀は寿命が長いことから吉祥性のある動物として尊ばれ、さまざまな装飾に用... -

-

- 15.04.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- こうもりは「福」を呼ぶ?

「こうもり」に対してどのようなイメージをお持ちですか?何となく暗くて、不吉なイメージを持つ方もいらっしゃるのではないで... -

-

- 15.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

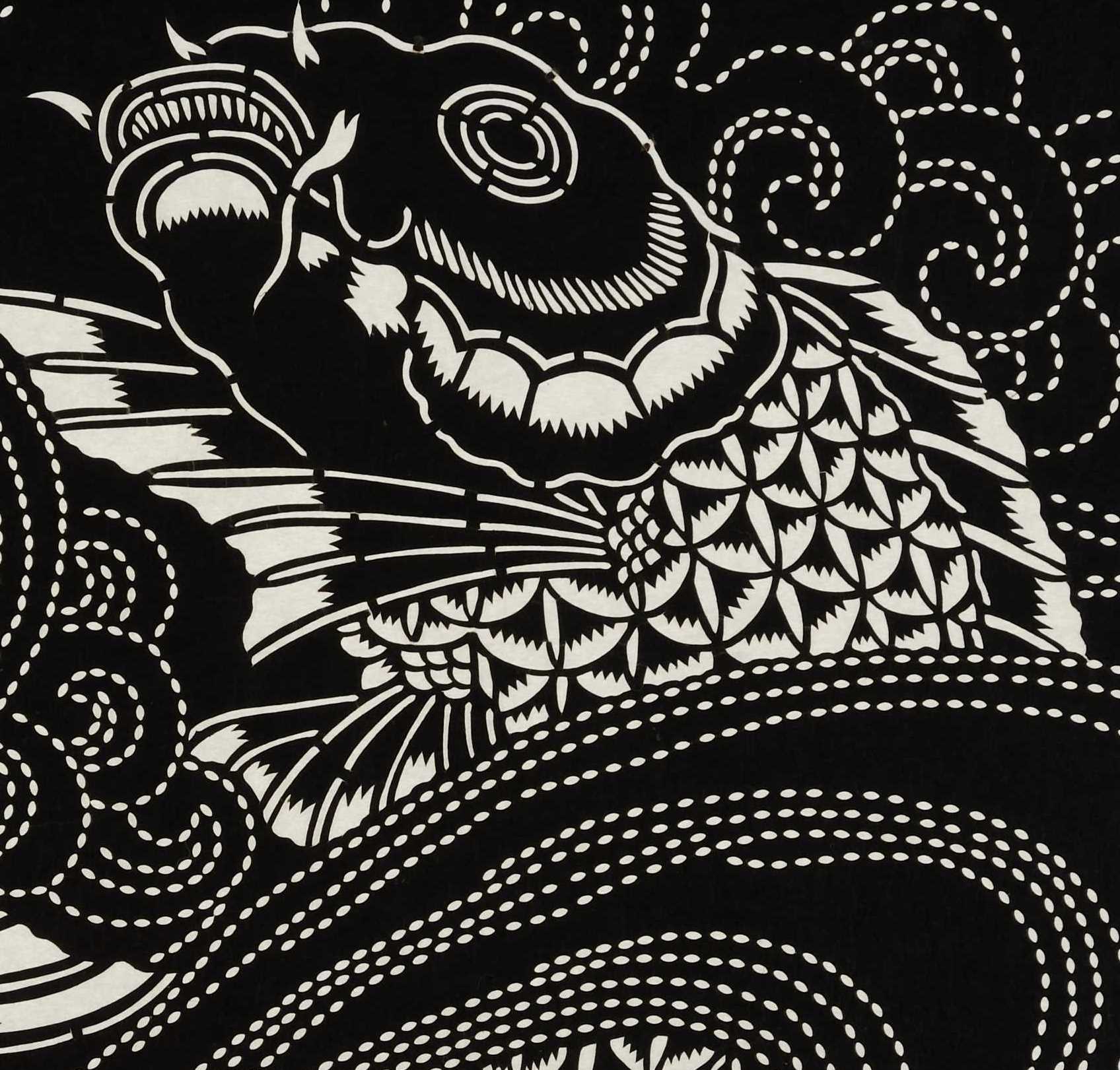

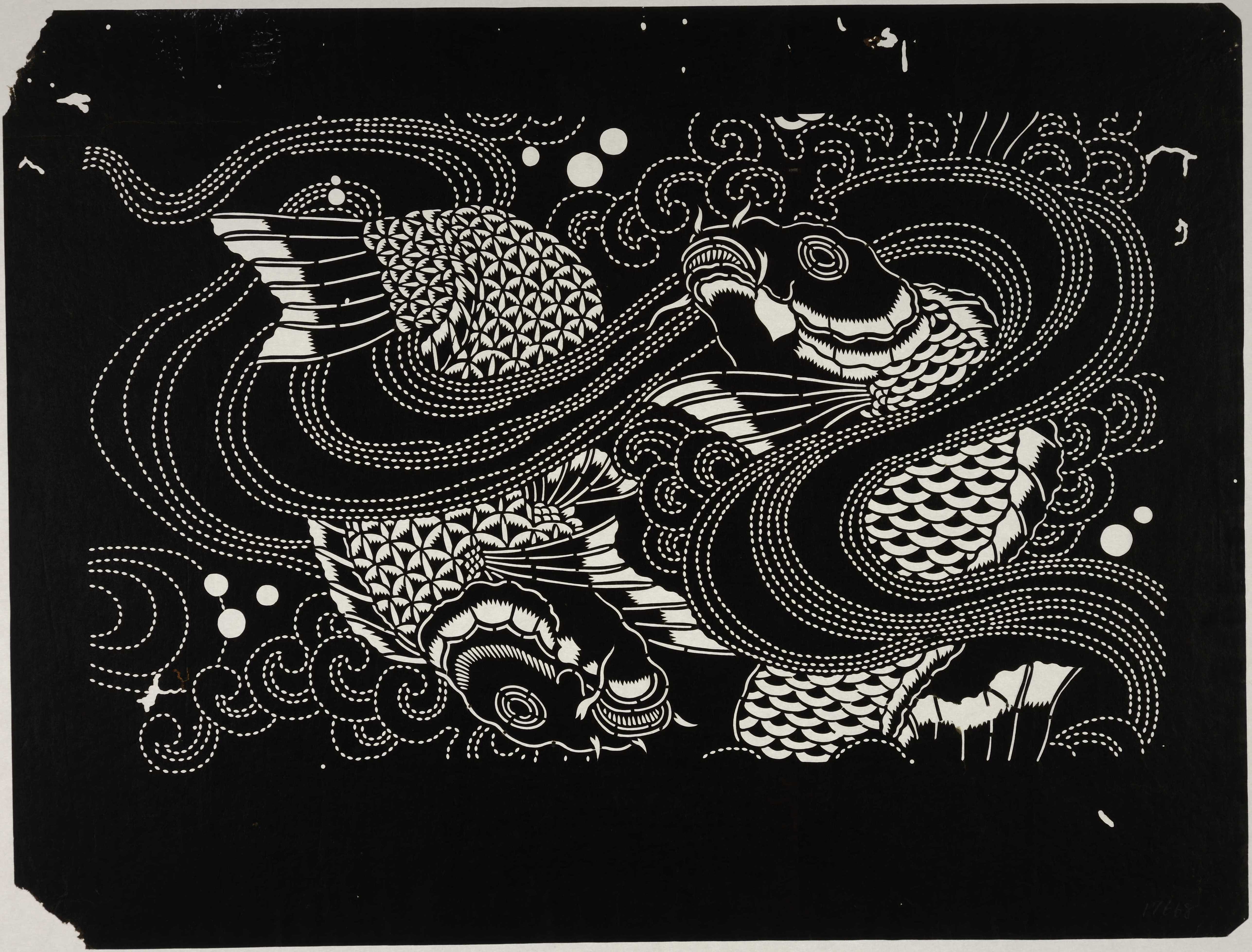

- 立身出世の鯉

昔、黄河の急流にある「龍門」という滝をのぼろうと多くの魚が試みましたが一部の魚だけがのぼることができ、やがて竜に化した... -

-

- 15.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 雀のかたち

私たちの周りに何気なく、雀はいます。雀を題材とした絵画は古くから描かれますが、とりわけ「竹に雀」は自然の情景でもあるこ... -

-

- 15.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 冬の鳥 千鳥

千鳥文様は、冬の水辺に棲むチドリ科の鳥が空を飛ぶ様子を模していて、古くから親しまれています。現在も千鳥文様は、手拭いや... -

-

- 14.12.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 紗綾形のさまざま

紗綾(さや)とは、表面がなめらかで光沢のある絹織物の一種を指します。多くは白生地で後から加工されて用いられてきました。... -

-

- 14.11.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 型紙の中の市松文様

市松文様とは、異なる二色の正方形を互い違いに配した幾何学文様で(図1)、世界各地でデザインとして古くから用いられてきま... -

-

- 14.10.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 身の回りにある七宝文様

同じ半径の円を円周の四分の一ずつ重ねて形作られる「七宝文様」は別名「輪違い文様」とも呼ばれます。「七宝」の名は、四方に... -

-

- 14.09.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 直線で構成される植物文様―麻の葉文様と型紙―

麻の葉文様とは、麻の葉を象ったとされる文様で、正六角形に縦、横、斜めの直線を引いて構成されています。ただし、麻の葉から... -

-

- 14.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 涼の型紙

団扇(うちわ)は、あおいで風を起こして涼をとるためや日差しを避けるために使われます。蒸し暑い季節は、ほんの少し風が吹く... -

-

- 14.07.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 日本生まれの吉祥文様―橘

6月は梅雨の季節で雨の日が多くなりますが、雨粒に紫陽花が映える植物の美しい時期でもあります。 初夏に花... -

-

- 14.06.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 端午の節句と型紙のデザイン

5月5日は、古来より「端午の節句」として男児の健やかな成長を願う行事がおこなわれてきました。現在のように「こどもの日」... -

-

- 14.05.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 桜の型紙

3月から4月は卒業式や入学式など、門出を祝う行事が盛りだくさんです。晴れの門出をより一層華やかにしてくれるのは桜です。... -

-

- 14.04.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 蝶の型紙

春になると、蝶があたりを舞い始め、春の訪れを感じさせてくれます。蝶は、古くは平安時代からさまざまなものに意匠として登場... -

-

- 14.03.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- さまざまな梅

京都の北野天満宮では、梅苑が例年2月初旬から公開され、25日には「梅花祭」が開催されます。梅の花は、冬の終わりとともに... -

-

- 14.02.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 型紙に表現された正月

浮世絵には、正月の風景として女性や子どもが羽根つきを楽しむ様子がしばしば描かれます(英泉画「十二ヶ月の内 正月 春の遊... -

-

- 14.01.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 扇の文様と型紙

12月14日は、赤穂浪士が吉良邸に討ち入りを果たしたとされる日です。人形浄瑠璃の『仮名手本忠臣蔵』は、討ち入りから47... -

-

- 13.12.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 歌舞伎と型紙

歌舞伎に関連する型紙の多くは役者の家紋を採り入れています。図1は歌舞伎役者の家紋を組み合わせたもので、「三升」「三つ銀... -

-

- 13.11.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 紅葉の季節

毎年、秋になると紅葉(こうよう)の名所が賑わいます。黄色や赤へと木の葉の色が変わる様子に季節の移ろいを感じるという方も... -

-

- 13.10.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 菊と型紙

9月とはいえ残暑が厳しい昨今ですが、少しずつ秋の気配が近づく頃でしょうか。旧暦の9月9日は五節句の一つ「重陽の節句」で... -

-

- 13.09.01

- キョーテック所蔵型紙の解説

- 水の文様と型紙

温度が管理された室内で一日を過ごすことも多い現代の夏ですが、水辺を眺め、流れる水の音を聴くだけで涼しさを感じられる、そ... -

-

- 13.08.01

- キョーテック所蔵型紙の解説