- 展覧会目次

3.1.02 引札・報条

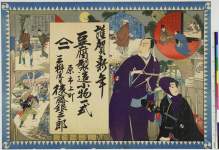

「忠臣蔵 引札」

小信〈3〉 大判/石版(横) 報条

出版:大正後期(1920)頃

立命館大学ARC所蔵 arcUP5854

【後期展示】.

■ 解説

引札(報条)は、お店が開店披露や商品宣伝、広告を目的として配布する摺物のことである。(上方ではちらしという。)定着するのは江戸中期からで、商品の由来や効能を紹介する広告文や絵が添えられるようになった。「江戸中の家数を知る呉服店」などの川柳からも窺えるように当時の庶民の生活に深く浸透していき、その後明治・大正に至るまで発展を遂げた。正月に店の挨拶に広く用いられたものである。

本作は「仮名手本忠臣蔵」七段目の由良之助と力弥をメインに、周囲に講談などで有名な「吉良上野介と浅野内匠頭」「赤垣源蔵の徳利の別れ」「大高源吾笹売り」「討入」といった場面が配される。中央の四角の囲みには「謹賀新年 豆腐製造小物一式 (屋号)原市上町 三枡屋号後藤銀三郎」と記されている。

なお、これは大正13年(1924)に古島徳次郎が発行し、穂原村(現・三重県南勢町)で配られたとされる引札(赤穂市歴史博物館 蔵)と構図が酷似している。明治・大正期に入ると、引札のデザインが複数の店で使いまわされていた。穂原村のものは、中央の囲みに「メートル法一覧」や「小包郵便賃金表」が配されており、本来ちらしで使い捨てであった引札に付加価値をつけて使用してもらおうとする工夫が見られる。(Y.I.a)