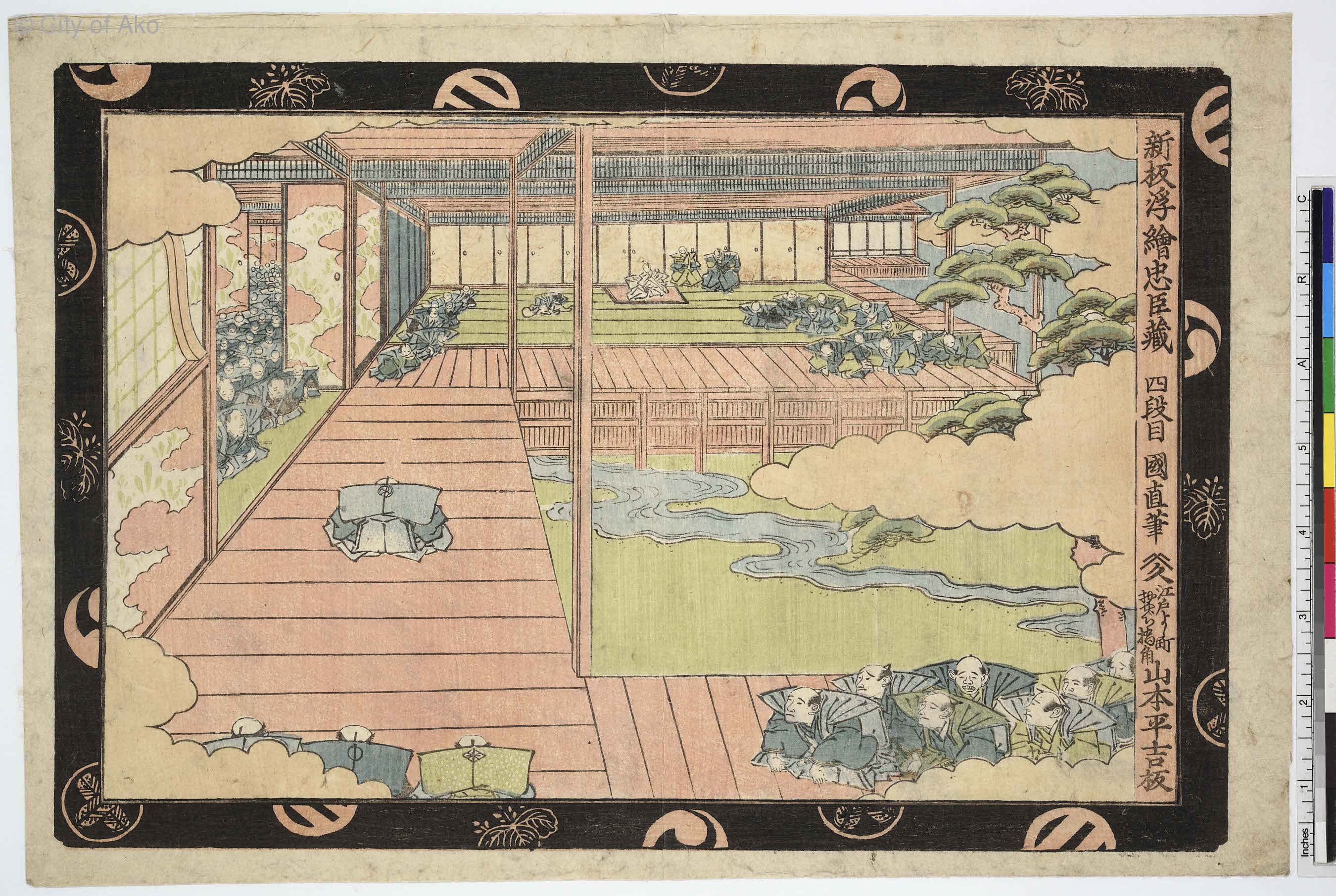

西洋絵画に基づく洋風表現は遠近透視図法や陰影の表現などが主なもので、洋風画としては平賀源内が指導した佐竹曙山・小田野直武の秋田蘭画や司馬江漢の銅版画、円山応挙の眼鏡絵などが知られるが、浮世絵では元文・寛保・延享期(1736~48)から「浮絵」と称する遠近透視図法を取り入れた作画が行われるようになる。その初期には奥村政信が「浮絵根元」などと称して描き、明和~安永期(1764~81)には歌川豊春が屋内外の描写に精度を高めた作品を描いて画題の幅も広がり、以後北斎・初代豊国・初代国貞ら多くの絵師が浮絵の作品を描くようになる。『忠臣蔵』物でも、寛政~文政期に各段名場面を浮絵で描くシリーズが数多く作られている。短縮法や陰影表現も含めて浮絵によって絵の奥行や立体感を強調する洋風の作画は、次第に浮世絵の中に消化され定着していき、文政期(1818~30)以降はことさらに「浮絵」であることを謳う作品は少なくなっていく。広重の名所絵は遠近法消化のもっとも顕著な例のひとつである。 その一方、歌川国芳は西洋の書籍の諸図を巧みに援用して日本・中国の風俗図や武者絵を描いている。『忠臣蔵』を題材にしたものとしては、「忠臣蔵十一段目夜討之図」や「誠忠義士肖像」シリーズのいくつかがオランダのニューホフ『東西海陸紀行』の挿絵を参照したものであることが知られている。