-

A0 プロローグ

-

『忠臣蔵』を題材にした浮世絵は、数ある芝居の中の一系統に属するものとしては圧倒的に多く、数千点に及ぶ作品が制作されたとされています。

『仮名手本忠臣蔵』が寛延元年(1748)に成立して以後、当面は上演に即した役者絵が多く描かれましたが、安永期(1772~81)以降物語絵(物語の展開に即して描かれたもの)のシリーズも制作されるようになります。これは、明和期(1764~72)に入って『仮名手本忠臣蔵』が江戸で毎年のように上演されるようになり、市民の間に普及浸透していったことによると考えられています。

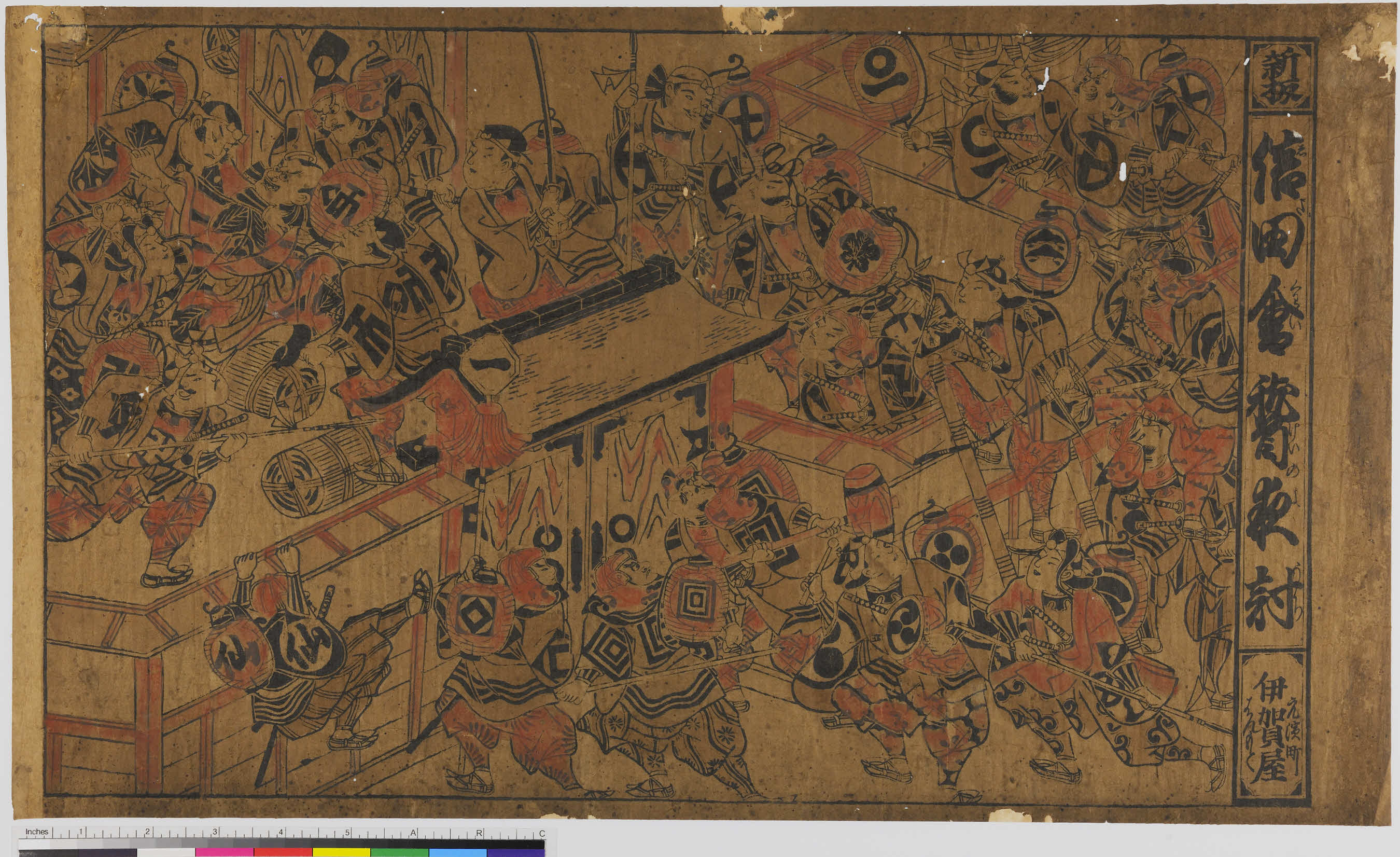

『忠臣蔵』の物語絵は、はじめ全十一段の構成に合わせて11枚揃で制作され、各段の主要な場面が浮絵の手法や異時同図法を用いながら描かれ、十一段目の図ではやはり討入り戦闘シーンや師直討ち取りの場面が多く描かれています。

19世紀に入ると、歌舞伎の十一段目に両国橋引揚げの場が演じられるようになり、それに呼応するかのように、『忠臣蔵』物語絵シリーズも十一段目の中の引揚げ、あるいは焼香場の1図を加えた12枚揃で制作刊行されるものが大勢を占めるようになっていきます。11枚揃よりも12枚揃のほうが紙の裁断の仕方などから適した枚数であり、かつ1図加える場合にはやはり『忠臣蔵』の原点である討入りにかかる図に需要があったことによると思われます。中には、天保(1830~44)中期に歌川広重が描き和泉屋市兵衛から刊行された「忠臣蔵」シリーズのように、十一段目を6図にわたって描き16枚揃とした特異な例もあります。

さらに、十一段目は物語から抜き出されて独立した描かれ方をするようになります。討入り戦闘シーンや師直を討ち取る場面はもちろん、義士たちが討入り装束を整える様子や隊列を組んで討入りに向かう様子、師直邸門前に集結した様子、両国橋引揚げや亡君墓前に首尾を報告する様子など多様化し、しかもそれらを3枚続のワイド画面に描くものが飛躍的に増え、明治期に至るまで数多く制作されました。また、本展では取り上げていませんが、歌川国芳の「誠忠義士伝」シリーズ(弘化4年〈1847〉刊)に代表される、討入り姿の義士に略伝を添えるなどして描く武者絵のシリーズも多数制作刊行され、1つのジャンルを形成しています。

十一段目、すなわち討入りの図が拡張され、また物語絵の枠組みから離れて独自の展開をしていったことが、『忠臣蔵』浮世絵の多彩な世界が形づくられたひとつの要因といえるでしょう。

【主要参考文献】

赤穂市教育委員会市史編さん室編『忠臣蔵』第2巻(赤穂市、2011年)

赤穂市教育委員会市史編さん室編『忠臣蔵』第7巻(赤穂市、2014年)

赤穂市立歴史博物館編『赤穂市立歴史博物館収蔵 忠臣蔵の浮世絵』(赤穂市立歴史博物館、2004年)

赤穂市立歴史博物館編『描かれた赤穂義士』(赤穂市立歴史博物館、2012年)

赤穂義士会編『赤穂義士会所蔵 忠臣蔵の浮世絵』(赤穂義士会、2015年)