-

C2.1 京都の劇場

-

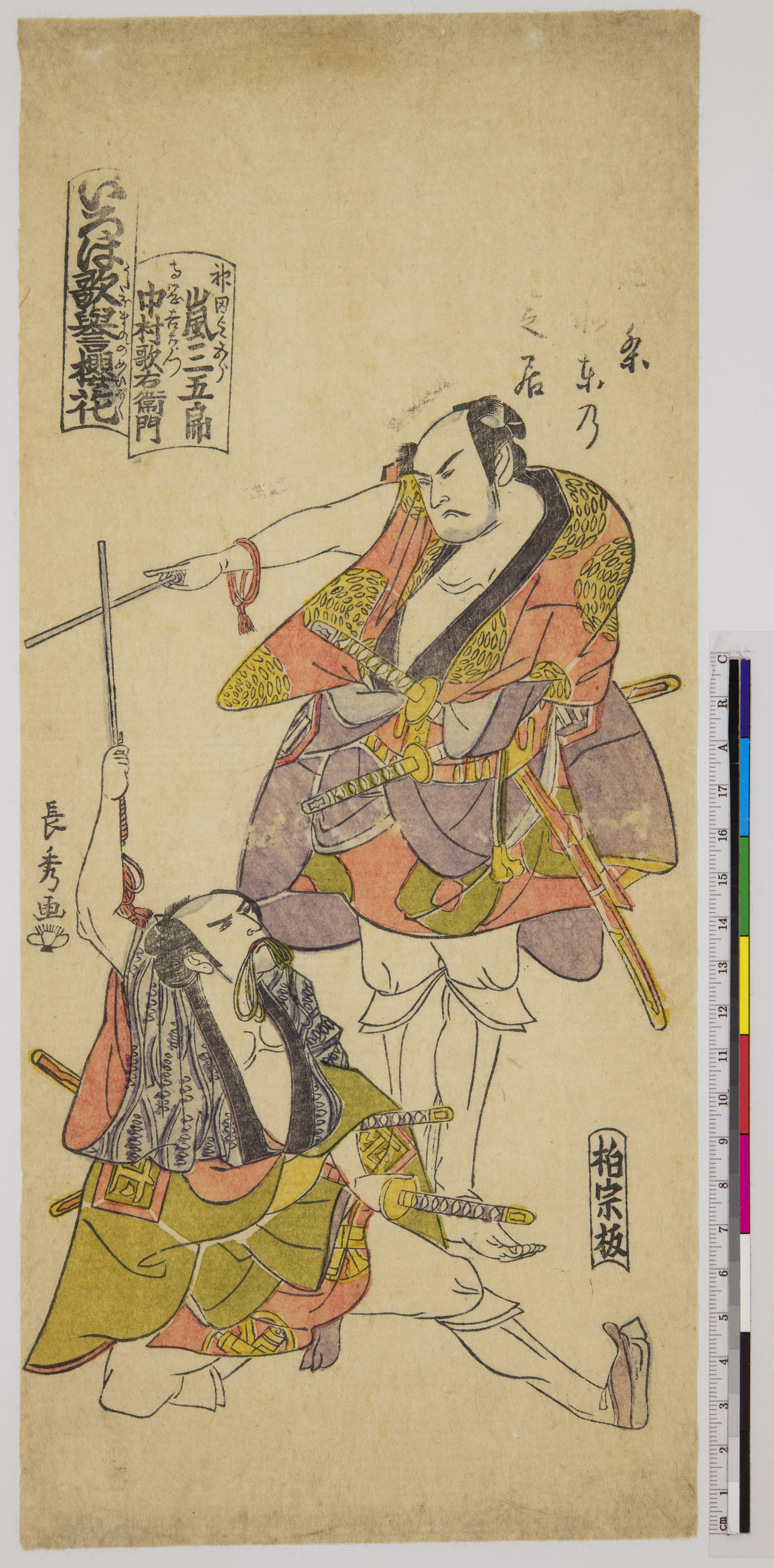

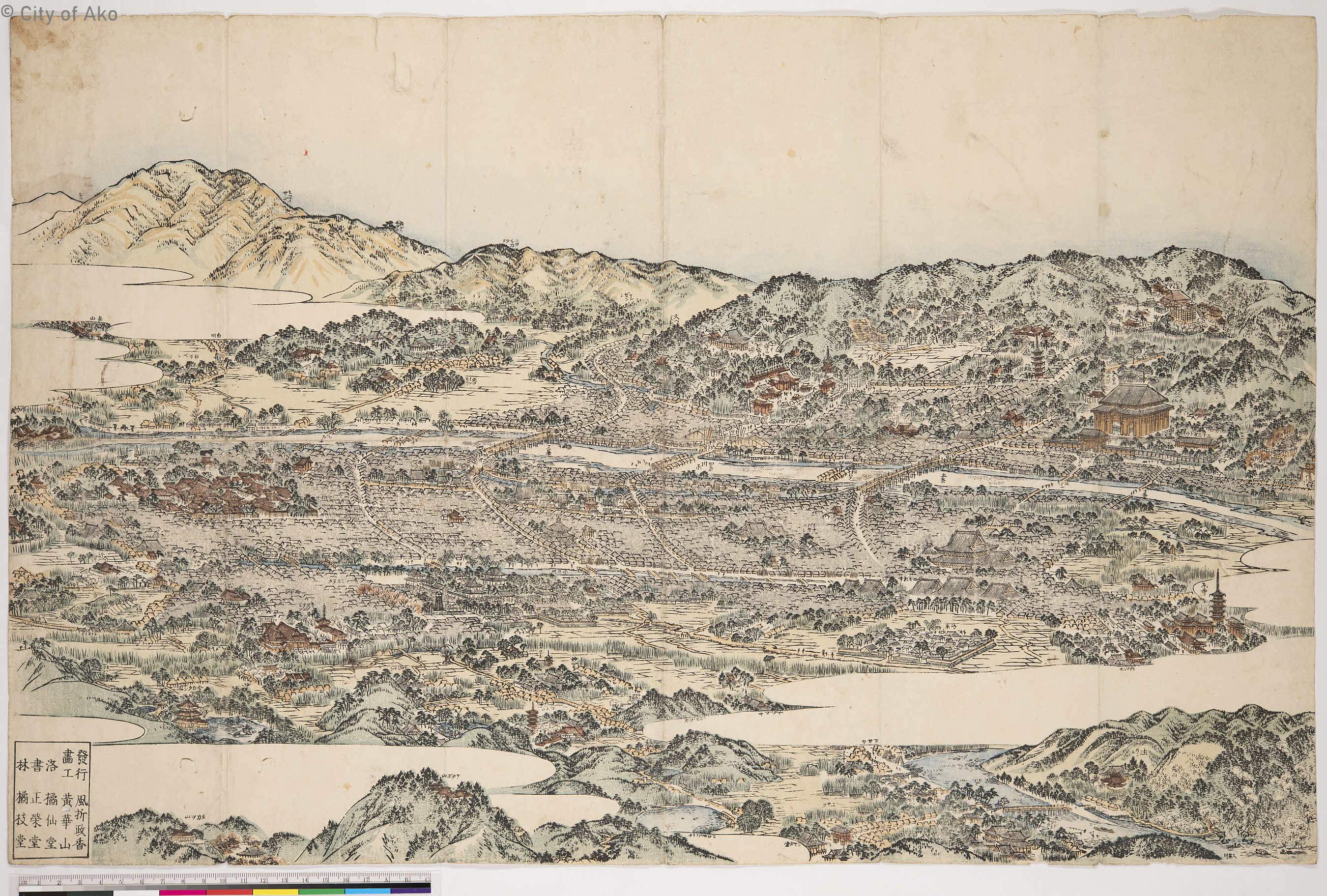

江戸時代後期、京都には鴨川の東岸に大芝居が上演される常設の芝居小屋が、四条通りをはさんで南側に1軒、北側に2軒あった(文化・文政期以降は南北各1軒となる)。この他、因幡薬師・四条道場(金蓮寺)など、市中の寺社境内でも芝居の上演が行われていた。京都でも忠臣蔵は大変人気があったようで、寛政3年(1791)~明治20年(1887)の間に130回を超える上演が行われている。 京都でも浮世絵版画の刊行も行われていたが、錦絵の版行がほとんど行われなかったため、京都での忠臣蔵芝居の上演に即した錦絵による役者絵は極めて少なく、大坂の版元からわずかに出版されたものを見るのみである。一方、上方では、18世紀半ばごろから「合羽摺」と呼ばれる耐水性のある紙(合羽)を図柄の彩色部分を切り抜き、上から刷毛で彩色する版画技法が盛んに行われていた。江戸や大坂でも錦絵が作られるようになった後も途絶えることなく合羽摺の版画は作り続けられ、京都の役者絵にはこの合羽摺の作例が多く見られる。合羽摺の作品は、色の溜まりやはみ出しがあり、錦絵とは違った素朴な味わいがある。また、京都では、小判(19cm×13cm程度)墨摺の役者絵も多く見られ、これらは塗り絵や押し絵など手を加えて遊ぶおもちゃ絵としても親しまれた。

-

C2.2 京都の役者絵

-