-

C1.1 大坂の劇場

-

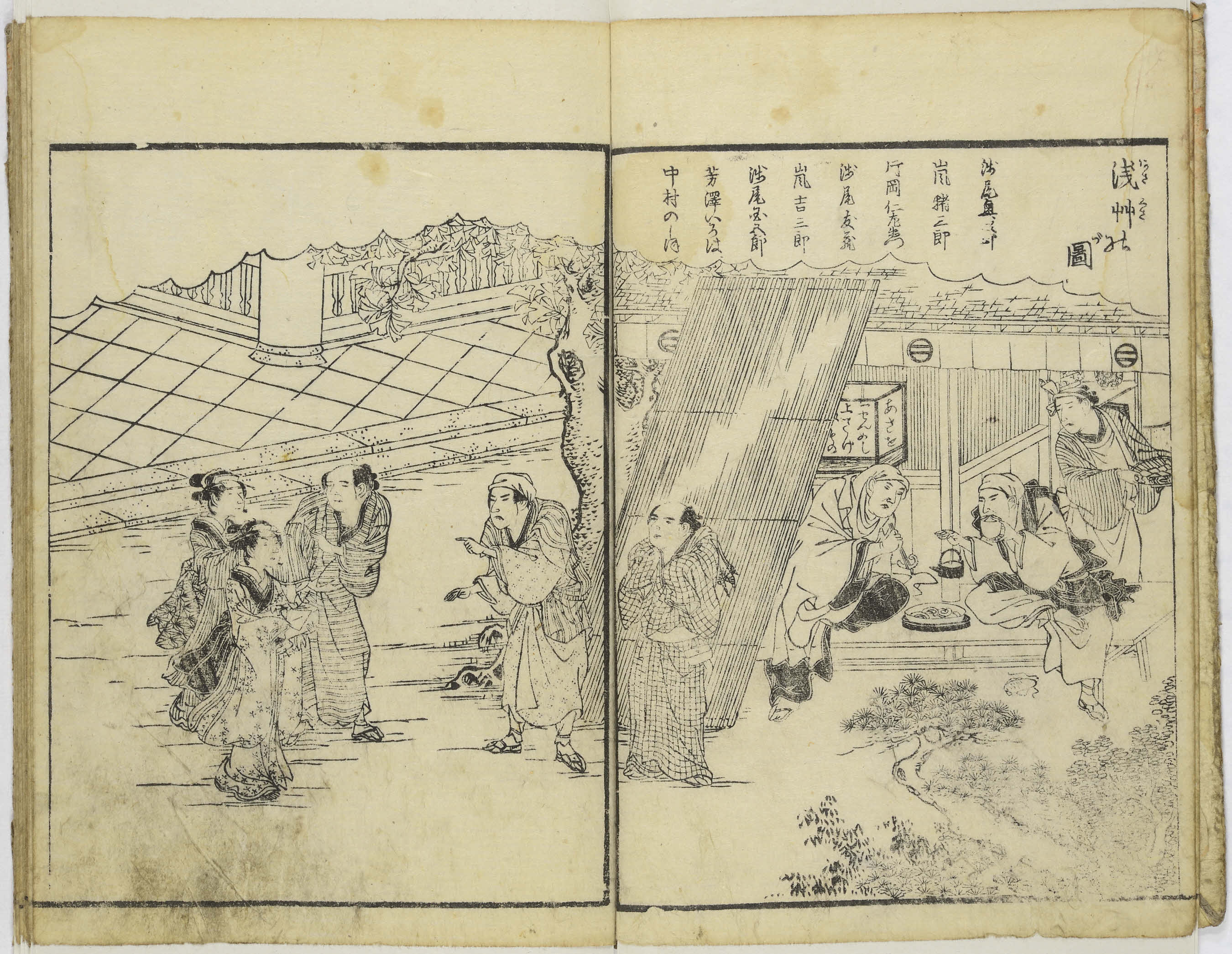

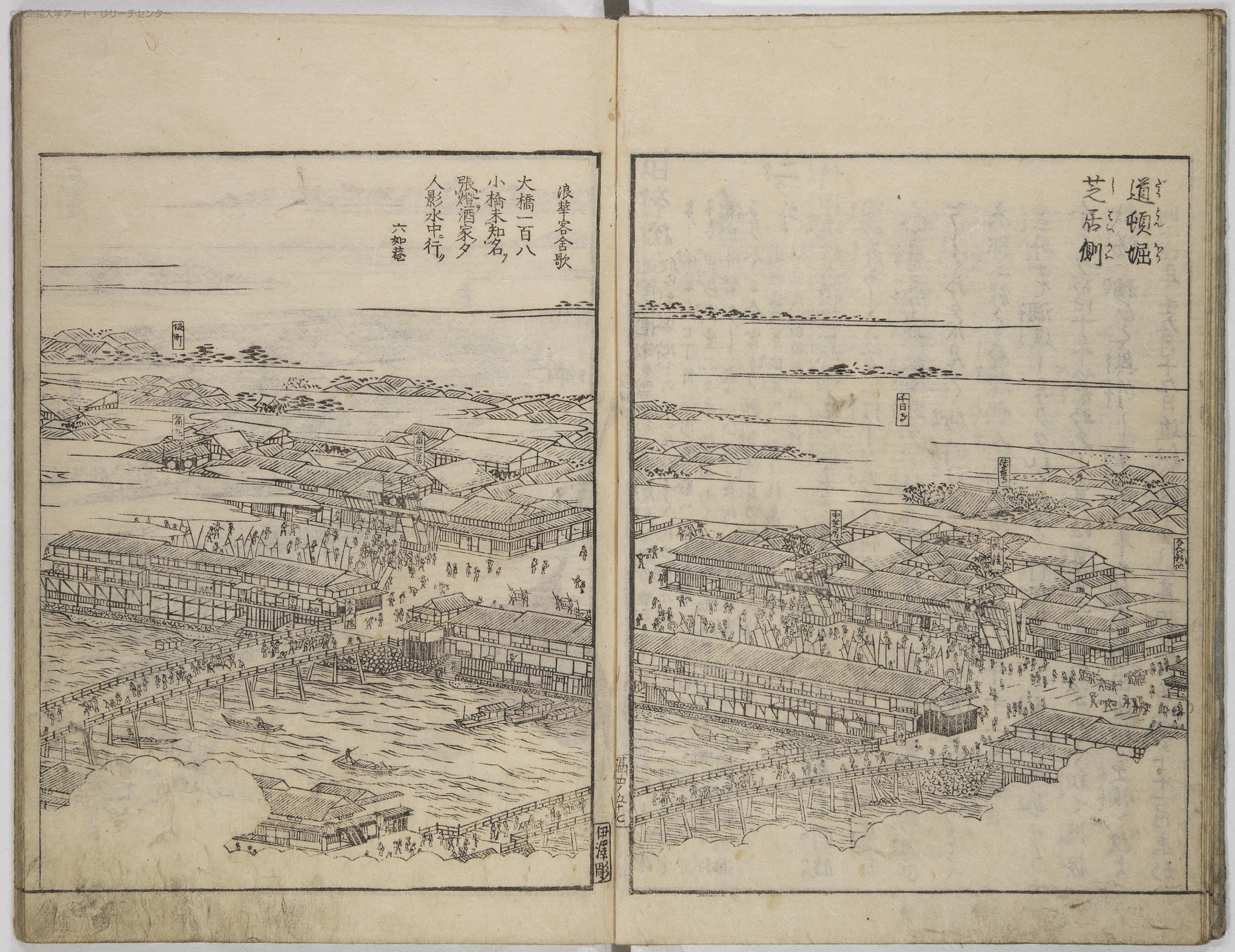

大坂では、道頓堀の南側、戎橋から日本橋の間に、筑後・中・角・若太夫・竹田などの芝居小屋が建ち並んでいた。そのほか、御霊神社・座摩神社・稲荷社(難波神社)の境内や北新地・堀江などでも盛んに歌舞伎の上演が行われていた。赤穂事件をモチーフにした名作『仮名手本忠臣蔵』や、そこから派生した忠臣蔵物の芝居は大変人気があり、一枚摺の錦絵(木版多色摺の浮世絵)が版行されていた寛政3年(1791)から明治20年(1887)の間、大坂各所での上演回数は230回を超えている。 上方の浮世絵のうち錦絵は、大半が大坂で出版されたものであった。風景画や美人画は極めて少なく、ほとんどが見立絵も含めて役者絵であった。当然、上演回数の多かった忠臣蔵は数多く描かれている。演目としては、江戸では『仮名手本忠臣蔵』が多かったが、上方では義士の銘々伝などを取り込んだ書替狂言を差し挟んだ上演が多く行われ、それは役者絵の刊行にも反映された。 上方の役者絵について特徴的なことがらは、絵師の多くが画業を専業としない芝居に通じた町人であったこと、作品の判型が天保の改革以後、従来の大判から半分の中判になったことが挙げられる。また、上方の芝居は大芝居・中芝居・子供芝居の3層構造になっていたが、大芝居だけではなく、中芝居にも大変人気があり、中芝居の役者がよく描かれていることも特筆すべきことがらである。

-

C1.2 大坂の役者絵

-