-

-

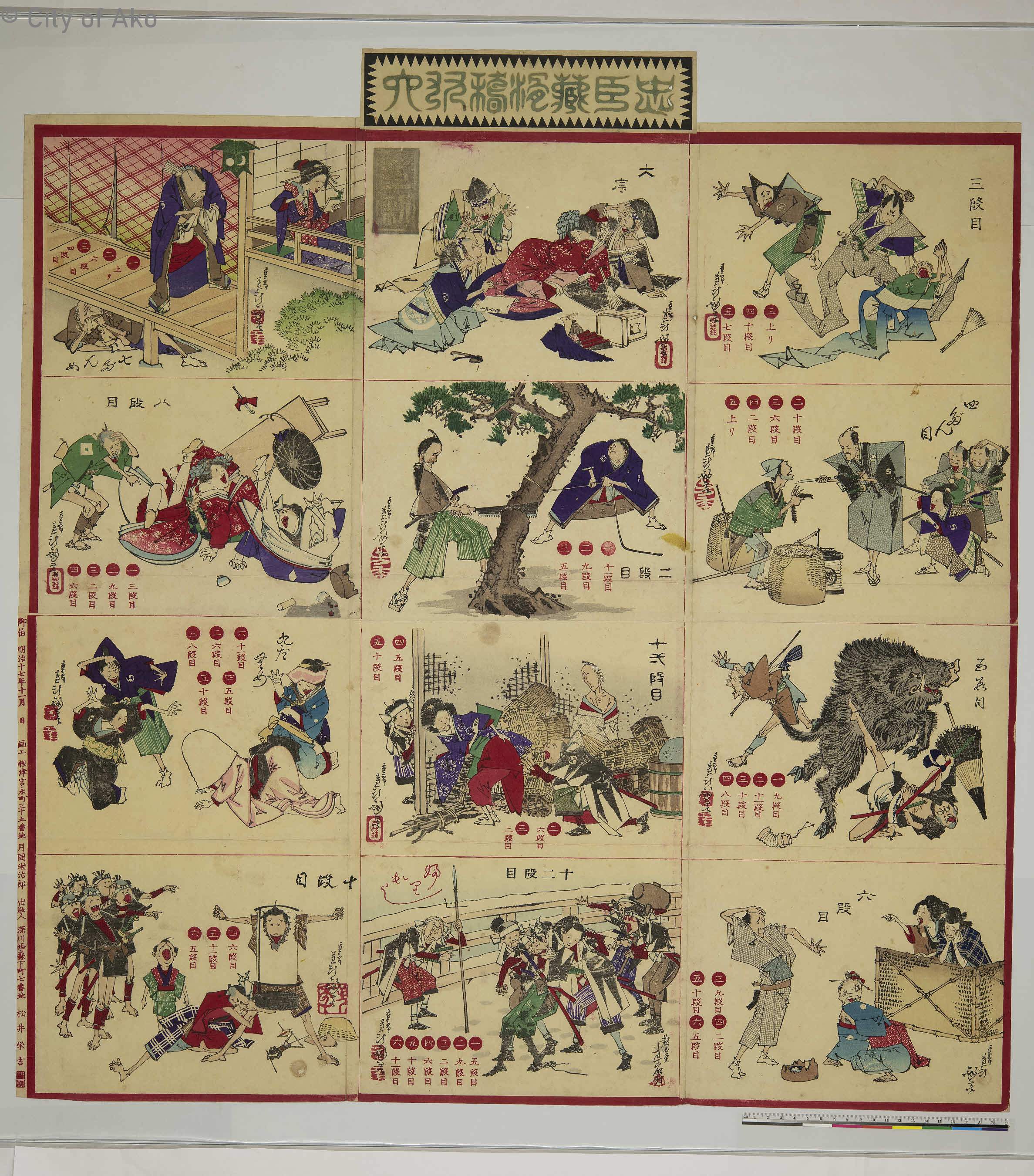

絵師:月岡芳年

出版:明治17年(1884)

判型:特大判錦絵

所蔵:赤穂市立歴史博物館

作品番号:AkoRH-R0607

絵双六(すごろく)。大判(横中判2丁掛)6枚の戯画忠臣蔵シリーズ(D7.5 参照)を再利用し、3列2段に配列し、上部中央に雁木模様の枠取りに「忠臣蔵滑稽双六」の文字を入れた標題の紙を付けたもの。すべての画面を赤線で区画し、中央最上段の「大序」に「上利((り))」、中央最下段の「十二段目」に「ふり出し」、そして「大序」を除くすべての画面にサイコロの目に応じた移動先の指示が摺り込まれている。いわゆる飛び双六に仕立てられたもので、各段画面の移動先の指示のない目が出た場相は進むことができない。

以下に各段の場面を読み解いてみよう。

大 序 新田義貞の兜を三方に載せて運ぶときにころんで師直に寄りかかってしまった顔世。笑ってごまかす顔世。打ちつけた額を押さえる師直。驚く若狭之助。妻の粗相に困惑の表情を浮かべる判官。

二段目 本蔵がのこぎりで松の幹を切り、若狭之助が紐をかけて引き倒そうとしている。

三段目 判官がげんこつで師直に殴りかかる。

四段目 由良之助が、塩冶の紋入り提灯のみならず、塩冶判官形見の担当までも屑物屋に買い取らせようとしている。唖然とする力弥ら諸士たち。

五段目 大猪に襲われる定九郎。あわてて逃げる与市兵衛。

六段目 一文字屋が連れていこうとしたのはおかるになりすました母であった。勘平とおかるが莚(むしろ)屏風の陰からこの様子を見て笑っている。

七段目 由良之助が縁の下へ垂らしていたのは何とふんどしであった。床下の九太夫は引きちぎったふんどしの端で顔をおおい、由良之助は引っ張られたふんどしの端を見ている。2階のおかるはこの様子を延べ鏡で映し見て笑っている。

八段目 山科への道行の途中、戸無瀬と小浪が茶店で休んでいたところ、腰掛けが壊れたのか2人ともひっくり返っている。

九段目 綿帽子で前が見えなくなった小浪が、這いながら「愛しい力弥さまはどこ?」と探している。

十段目 いっこうに泣き止まない由松をなだめようと、伊吾が行灯(あんどん)を頭で突き破って「ばぁ」。ますます大泣きする由松に、義平がやめさせようと伊吾の足にしがみつく。

十一段目 師直が隠れている炭小屋にたどりついたはいいが、師直そっちのけで女中のお尻にご執心の由良之助。

十二段目 引揚げの両国橋で、義士のひとりが酔いつぶれ(腰の瓢箪に酒が入っているのであろう)、力弥が介抱している。

各段の滑稽な描きぶりに、さぞや笑いながら双六遊びに興じたことであろう。 -

関連記事

D12.01 忠臣蔵滑稽双六