-

京都ニュースアーカイブ バーチャル・インスティテュート(6月24日より公開)

< ARC Virtual Institute: 京都ニュースアーカイブ >アート・リサーチセンター(ARC)は「京都ニュースアーカイブ」公開記念シンポジウムを開催いたしました。

立命館大学アート・リサーチセンターは、京都市が制作したニュース映像「京都ニュース」のデジタルアーカイブ化を、2019年から一般社団法人京都映画芸術文化研究所と連携して進めてきました。このたび、一部の作業が完了し、一般公開いたします。

京都ニュースは、1956(昭和31)年から1994(平成6年)頃にかけて京都市が制作したニュース映像です。当時は、京都市内の映画館で本編作品の前にニュース映像として上映されていました。市政ニュース映画としては草創期のものの1つで、そこには、市内の季節の風物、祭りなど多岐にわたる市内のトピックスが記録され、京都市の歴史的な証言としての価値があります。

今回、デジタルアーカイブが完了した資料は、1956(昭和31)年から1972(昭和47)年の間に制作された映像で、当時の事象や風景などが収められています。この度、京都ニュースアーカイブが一部完成し公開されたことを記念して、これまでの研究成果を報告するとともに、地域における映像アーカイブの将来展望について議論するべく、シンポジウムを開催する運びとなりました。参加料は無料です。

是非、ご参加ください。開催日: 7月2日(土)

時 間:14:00 - 16:30

テーマ:「京都ニュースアーカイブ」~時代の光が未来を映す~

会 場: オンラインにて開催

参加方法:

オンライン会場:定員300名

【終了いたしました】ZOOMによるオンライン参加登録はこちら※先着順・定員になり次第締め切り

主催:

立命館大学アート・リサーチセンター

文部科学省国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)後援:京都市、一般社団法人 京都映画芸術文化研究所

お問い合わせ先:立命館大学アート・リサーチセンター

E-mail: arc-jimu■arc.ritsumei.ac.jp ※■を@に直して、お送りください。

アート・リサーチセンター:https://www.arc.ritsumei.ac.jp/

京都ニュースアーカイブ:https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/kyotonews/

※お知らせ「京都ニュースアーカイブ」公開記念シンポジウムはzoomオンラインでの開催のみへと変更になりました。ご来場をお楽しみにされていた皆様には 大変申し訳ございません。

アート・リサーチセンター(ARC)では「京都ニュースアーカイブ」公開記念シンポジウムを開催いたします。

立命館大学アート・リサーチセンターは、京都市が制作したニュース映像「京都ニュース」のデジタルアーカイブ化を、2019年から一般社団法人京都映画芸術文化研究所と連携して進めてきました。このたび、一部の作業が完了し、一般公開いたします。

京都ニュースアーカイブ バーチャル・インスティテュート(6月24日より公開)

京都ニュースは、1956(昭和31)年から1994(平成6年)頃にかけて京都市が制作したニュース映像です。当時は、京都市内の映画館で本編作品の前にニュース映像として上映されていました。市政ニュース映画としては草創期のものの1つで、そこには、市内の季節の風物、祭りなど多岐にわたる市内のトピックスが記録され、京都市の歴史的な証言としての価値があります。

今回、デジタルアーカイブが完了した資料は、1956(昭和31)年から1972(昭和47)年の間に制作された映像で、当時の事象や風景などが収められています。この度、京都ニュースアーカイブが一部完成し公開されたことを記念して、これまでの研究成果を報告するとともに、地域における映像アーカイブの将来展望について議論するべく、シンポジウムを開催する運びとなりました。参加料は無料です。

是非、ご参加ください。開催日: 7月2日(土)

時 間:14:00 - 16:30

テーマ:「京都ニュースアーカイブ」~時代の光が未来を映す~

会 場: オンラインにて開催

参加方法:

オンライン会場:定員300名

ZOOMによるオンライン参加登録はこちら※先着順・定員になり次第締め切り

主催:

立命館大学アート・リサーチセンター

文部科学省国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)後援:京都市、一般社団法人 京都映画芸術文化研究所

お問い合わせ先:立命館大学アート・リサーチセンター

E-mail: arc-jimu■arc.ritsumei.ac.jp ※■を@に直して、お送りください。

アート・リサーチセンター:https://www.arc.ritsumei.ac.jp/

京都ニュースアーカイブ:https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/kyotonews/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In collaboration with Ako City, the International Joint Digital Archiving Center for Japanese Art and Culture (ARC-iJAC), Art Research Center, Ritsumeikan University, organized the Chushingura Ukiyo-e International Symposium--Spreading the Legend of Chushingura to the World--on February 11, 2022.

Based on a historical event, Chushingura (The Treasury of Loyal Retainers) tells the story of forty-seven rōnin, or leaderless samurai, from Ako, who avenged the death of their lord.

The symposium began with a welcoming address by the mayor of Ako, Masatoshi Murei, followed by the individual presentations of Professor Satoko Shimazaki (UCLA), Dr. Annegret Bergmann (The University of Tokyo), Kenichiro Ishibashi (Kabuki Researcher), and Professor Ryo Akama (Ritsumeikan University), the current Director of the ARC.

In the second part, Emeritus Professor Andrew Gerstle (SOAS University of London) gave a keynote speech to discuss the question ʻAre the Depictions of Loyalty, Heroism, Tragedy in Kanadehon chushingura universal?ʼ. The symposium concluded with a panel discussion moderated by Prof. Akama.

In the second part, Emeritus Professor Andrew Gerstle (SOAS University of London) gave a keynote speech to discuss the question ʻAre the Depictions of Loyalty, Heroism, Tragedy in Kanadehon chushingura universal?ʼ. The symposium concluded with a panel discussion moderated by Prof. Akama.Ako City and the ARC have been collaborating on the digital archiving of the Chushingura Ukiyo-e Collection held by the city which is available in the Ako City Chushingura Ukiyo-e Database on the ARC website.

Based on the database, digital exhibitions have also been launched in the ARC Virtual Institute, which facilitates developing database operation methods and promoting its utilization.

>> Click here to enter the Ako City Chushingura Ukiyo-e Digital Exhibition.

>> Click here for the Ako City Chushingura Ukiyo-e Database.

The symposium took place in the Ako City Culture Hall without an audience to prevent the spread of COVID-19 but was broadcasted online via Zoom.

There were a total of 122 registrations from 15 countries for this event.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

続きを読む>>【日時】 2021年12月13日(月)13:00~17:50

【開催地】オンライン

【主催】:日本学術会議 総合工学委員会 科学的知見の創出に資する可視化分科会

【共催】:立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」,可視化情報学会,日本シミュレーション学会,画像電子学会,芸術科学会,画像情報教育振興協会(CG-ARTS), 情報処理学会 コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究会,人文科学とコンピュータ研究会, お茶の水女子大学文理融合 AI・データサイエンスセンター

【参加費】 無料

【申込み】Zoom WebinarのGoogle Formsからの参加申込みは こちら

【当日同時配信および後日視聴可能なアーカイブのURL】

立命館大学アート・リサーチセンター Studio ARCは こちら【開催趣旨】

2日々生成される多種多様なビッグデータが、科学、社会、文化、教育、そして人間の身体や心にも大きな影響を与える時代になりつつある。その影響は極めて複雑かつ多様である。そのため、多種多様なビッグデータを統合的に有効活用して総合知を得ることを支援する「可視化」が、今、求められている。そのような可視化により、我々の思考はスピードアップされ、かつ、深化された「視考」となる。シリーズの7回目となる本シンポジウムは、日本学術会議に「科学的知見の創出に資する可視化分科会」が設立されて以来3年半わたって行われてきた、ビッグデータ時代の可視化のあり方に関する議論の総合報告であり、同時に、今後の可視化のあり方に関する様々なアイデアを議論する好機でもある。【プログラム】

日本学術会議のサイトは こちら【問い合わせ先】

連絡先:田中覚(立命館大学情報理工学部教授)

メールアドレス:stanaka@is.ritsumei.ac.jp立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際研究拠点(ARC-iJAC)」は、2021年6月19日(土)、20日(日)に、2021年度アート・ドキュメンテーション学会年次大会を共催します。

奮ってご参加ください。■日時:

2021年6月19日(土) 13:00~17:00

2021年6月20日(日) 10:00~16:15■参加方法:

オンライン開催となります。

※「立命館大学衣笠キャンパス」では開催致しませんので、ご注意ください。

※接続方法、予稿集(PDF)については、参加申込みをされた方に別途ご案内します。

※開催概要に変更がある場合は、随時学会メーリングリスト(ML)でお知らせします。学会MLへの登録がお済みでない方は、ご登録をお願いします。■参加費

会員・非会員とも無料

※今年度は紙媒体の予稿集を発行しません。必要な方は予稿集PDF を印刷してください。■参加申込:

お申し込みフォームからお申し込みください。

※申し込みをすると、Googleフォームの自動返信とは別に、参加方法と予稿集についてメールが自動配信されますので、ご確認ください。

2021年6月18日(金)締切

※会員用出欠確認はがきでお申し込みの場合は、6月15日(火)必着での投函をお願いします。

※総会のみご出席、総会欠席時の委任状についても、こちらのフォームから申込み、提出ができます。

※本大会は、2日目の学会総会を除き、会員・非会員を問わずどなたでも参加できます。共催:立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)、アート・ドキュメンテーション学会(JADS)

続きを読む>>

後援:記録管理学会、情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会、情報知識学会、人文系データベース協議会、全国大学史資料協議会、全国美術館会議、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会、専門図書館協議会、デジタルアーカイブ学会、日本アーカイブズ学会、日本アートマネジメント学会、日本デジタル・ヒューマニティーズ学会、日本ミュージアム・マネージメント学会京都府の緊急事態宣言延長に伴い、無観客開催に変更となりました。

イベントの模様を収録した動画の配信は予定通り7月1日(木)~8月31日(火)に行いますので、是非ご覧いただければ幸いです。

下記の「インターネット動画で視聴」よりお申込みいただけます。

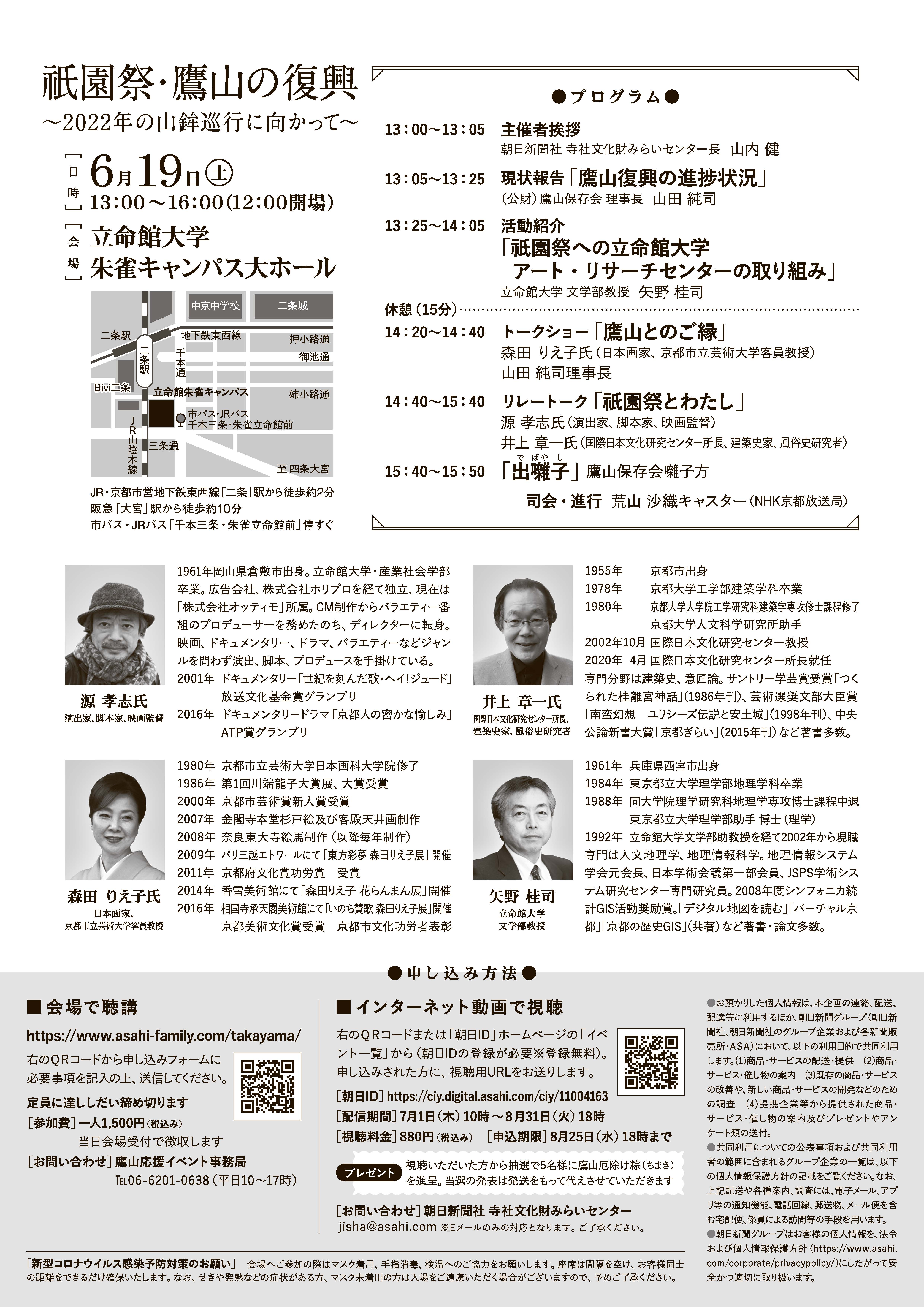

すでに会場聴講を申し込まれた方には事務局より個別にご連絡いたします。2022年7月の祇園祭後祭で約200年ぶりの巡行復帰を目指す鷹山。

鷹山保存会のみならず、祇園祭山鉾連合会や京都市にとっても鷹山復興は長年の悲願です。

本イベントでは、復興進捗状況と有識者、関係者の期待や提言などを通じて、「鷹山応援団」の輪を広げ、巡行復帰への機運を高めていきます。日時: 2021年6月19日(土) 13:00~16:00(12:00開場)

会場: 立命館大学 朱雀キャンパス大ホール主催: 朝日新聞社

共催: 立命館大学アート・リサーチセンター、(公財)鷹山保存会

後援: 京都市、NHK京都放送局、(公財)祇園祭山鉾連合会

協賛: (株)はてな

お申し込み方法

■会場で聴講 →無観客開催に変更となりました。

お問い合わせ:鷹山応援イベント事務局 TEL 06-6201-0638(平日10~17時)

■インターネット動画で視聴 (配信期間:7月1日~8月31日)

チラシのQRコードまたは「朝日ID」ホームページからお申し込みください。

お問い合わせ:朝日新聞社 寺社文化財みらいセンター jisha(at)asahi.com (atを@に変えてください) ※Eメ ールのみの対応となります。

続きを読む>>2021年5月22日(土)に「日中文化交流と人文学の新たな座標」をテーマとした、第二回 立命館大学-清華大学 国際学術シンポジウムが開催されました。

本シンポジウムは、中国・清華大学人文学院と立命館大学大学院文学研究科、立命館大学アート・リサーチセンター(以下、ARC) 国際共同利用・共同研究拠点(ARC-iJAC)の共催で、立命館大学アジア日本研究推進プログラム「『アジア芸術学』の創成」の後援を受けて行われました。

開会にあたり立命館の仲谷善雄総長は、今回のシンポジウムが清華大学や中国の人々と立命館との研究、学術交流を促進し、友好を深める絶好の機会であると挨拶しました。

続いて、清華大学人文学院 倪玉平副院長が、パンデミックなどの危機的状況や複雑な課題の中で、自然科学に加えて人文科学が重要であることを強調し、両大学の包括的パートナーシップを深めていきたいと話しました。

両大学の研究実績紹介

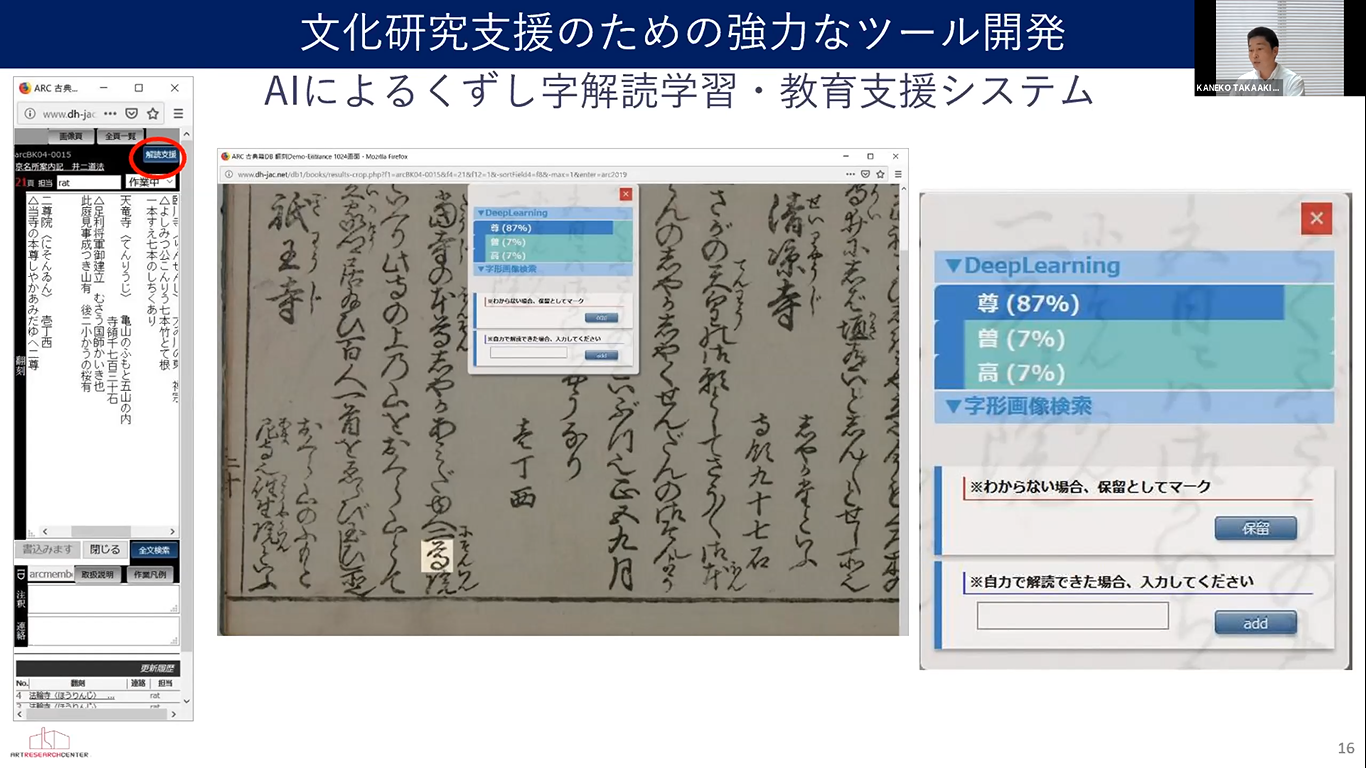

デジタル・ヒューマニティーズの視点や研究活動についての発表 立命館大学の金子貴昭准教授は、資料の保存・修復からデジタル化までの流れを一元化した「ARCモデル」、オンライン研究空間の「ARCリサーチ・スペース」を紹介しました。

立命館大学の金子貴昭准教授は、資料の保存・修復からデジタル化までの流れを一元化した「ARCモデル」、オンライン研究空間の「ARCリサーチ・スペース」を紹介しました。

また、デジタル化されたコンテンツを研究に活用するための浮世絵ポータルデータベース、古典籍ポータルデータベース、演劇の上演関係資料を収録する番付ポータルデータベースなどの研究資源別に専門性を持たせたポータルデータベースの運用についてもお話しがありました。デジタル・ヒューマニティーズの研究を支援するためにARCが運用している強力なツールである「くずし字翻刻システム」は、くずし字に使われる草書体の解読支援機能をAIに持たせた解読学習・教育支援システムです。このシステムは、くずし字解読の人材育成システムとしての役割も担っています。

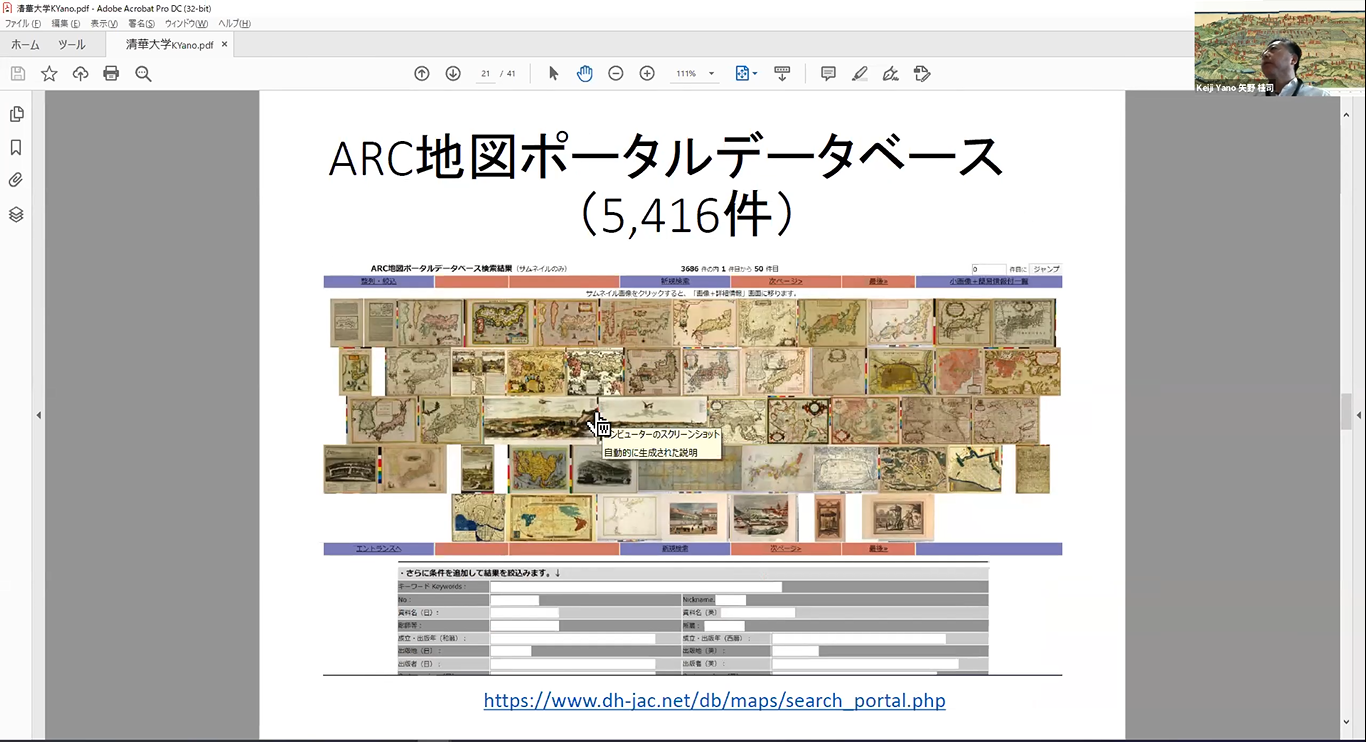

現在ARCでは、原資料の取り扱いからデジタル化、データベース構築から成果発信まで、研究者が主体となって取り組めるオンライン研究体制を整え、ボーンデジタル型の循環型研究を実現できるよう、研究実践とノウハウ開発に取り組んでいることが示されました。 立命館大学の矢野桂司教授は、洛中洛外図屏風のポータルサイトと比較システムについての研究発表を行いました。

立命館大学の矢野桂司教授は、洛中洛外図屏風のポータルサイトと比較システムについての研究発表を行いました。

現在、国内外で約170もの洛中洛外図屏風の存在が確認されており、これらを一覧できる洛中洛外図屏風ポータルデータベースの構築に取り組んでいること、さらに、複数の洛中洛外図屏風と当時の古地図や現在地とを比較することのできる 洛中洛外図4画面比較 の構築を行い、洛中洛外図屏風の変遷を明らかにすることを可能にしたと述べました。

また、国内外の図書館・博物館などが所蔵する日本で作製・出版された過去の地図・絵図などの古地図を、インターネット上で検索、閲覧、分析することができる、WebGISベースでのポータルサイト「Japanese Old Maps Online」についても紹介しました。

日本の古地図を横断的に検索できるARC地図ポータルデータベース、誰もが簡単に現在の地図との重ね合わせを可能にするジオリファレンス・システム 日本版Map Warper、そして、それらの古地図をWebGISで表示・分析・公開するJapanese Old Maps Onlineなどの開発を行っています。清華大学の王成教授は、明治・大正の「修養の時代」に合わせて、近代日本における『菜根譚』の受容について述べました。明治十年代から、社会での成功のために、精神の「修養」や人格の形成が大きくクローズ・アップされるようになり、日本社会の文化現象となりました。『菜根譚』は修養書として評価されており、江戸時代から読まれてきた『菜根譚』は、明治期には煩悶に苦しむ人々を慰め、心の安らぎを与える修養書として、翻刻だけでなく、注釈書も多数出版され、ベストセラー的なものだったと紹介しました。

清華大学、立命館大学をはじめ、大学や研究機関から多くの方々が参加し、活発な議論が行われました。

多様なテーマでの新しい研究成果が生まれることに期待

シンポジウムの最後に、アート・リサーチセンター長である細井浩一教授は、両大学がデジタル・ヒューマニティーズ研究に力を注ぐことで、デジタル技術の力を借りて、さらに多様なテーマで新しい国際共同研究のスタイルが生まれることを期待していると述べました。

シンポジウムの最後に、アート・リサーチセンター長である細井浩一教授は、両大学がデジタル・ヒューマニティーズ研究に力を注ぐことで、デジタル技術の力を借りて、さらに多様なテーマで新しい国際共同研究のスタイルが生まれることを期待していると述べました。シンポジウムに参加した仲谷総長は、「データベースやデジタルアーカイブを使って、多くの人が日本文化を研究していることに感銘を受けた」と述べ、これらのアーカイブから多くの新しい研究成果が生まれることに期待を寄せました。

シンポジウムの企画・運営を主導した西林孝浩教授は、講演者、参加者、関係者の皆様に感謝の意を表し、「人文学を出発点として、清華大学と立命館大学の研究交流がさらに深まり、デジタル人文学など他の分野にも広がっていくことを強く期待している」と述べました。

共同学術シンポジウムとして二回目の開催となった本シンポジウムは、清華大学と立命館大学の協力関係の強化につながり、双方の人文学とデジタル技術研究の進歩を示す有意義な機会となりました。

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、本イベントはオンライン開催となりました。

日 時: 2021年5月22日(土)14:00~18:20

実施方法: Zoomによるオンライン開催(日本語・中国語の同時通訳あり)共催:清華大学人文学院、立命館大学大学院文学研究科、立命館大学アート・リサーチセンター国際共同利用・共同研究拠点(ARC-iJAC)

後援:立命館大学アジア日本研究推進プログラム「『アジア芸術学』の創成」

参加費:無料

お申し込み方法

r-darc (at) st.ritsumei.ac.jp (at を @に変えてください) にて受け付けます。

「件名:【申込】清華大学・立命館大学国際学術シンポジウム」として、所属・お名前・連絡先メールアドレスを明記した申込メールを上記まで送ってください。

申込を受け付けましたら、Zoomアドレスをお送りします。お問い合わせ先

立命館大学衣笠キャンパス アート・リサーチセンター事務局 r-darc (at) st.ritsumei.ac.jp (at を @に変えてください)

075-465-8476(月~金 9:00~17:30)

続きを読む>> 立命館大学アート・リサーチセンター、文部科学省国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点(ARC-iJAC)」は、6月27日(土)、28日(日)に、2020年度『日本アートドキュメンテーション協会(JADS)の年次大会』を共催しました。

立命館大学アート・リサーチセンター、文部科学省国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点(ARC-iJAC)」は、6月27日(土)、28日(日)に、2020年度『日本アートドキュメンテーション協会(JADS)の年次大会』を共催しました。今年度は、コロナウイルス感染防止のため初のオンライン開催となりましたが、参加者は非会員を含め、130名以上に上りました。

今年度の大会は「芸術文化資源デジタル・アーカイブの国際的共同利用-オンライン環境での知的生産システムとそのツール(芸術と文化資源のためのデジタルアーカイブの国際共同利用- 「オンライン環境における知的生産システムとそのツール」をテーマとして開催されました。

大会では、アート・リサーチセンター(ARC)所長の細井浩一より、開会の挨拶と共にARC-iJACのデジタル人文科学分野における国際的な研究活動をご紹介しました。続いて、3人の発表者が、これまで参照情報にばかり焦点が行くことの多かったデジタルアーカイブの役割について、次世代のデジタル研究環境を目指す活動を紹介すると共にオンライン上での知的情報循環の構築についてその方法論や将来の方向性について発表し、ウェブ上で活発な議論が行われました。 発表者のの一人であるアートリサーチセンター

大会では、アート・リサーチセンター(ARC)所長の細井浩一より、開会の挨拶と共にARC-iJACのデジタル人文科学分野における国際的な研究活動をご紹介しました。続いて、3人の発表者が、これまで参照情報にばかり焦点が行くことの多かったデジタルアーカイブの役割について、次世代のデジタル研究環境を目指す活動を紹介すると共にオンライン上での知的情報循環の構築についてその方法論や将来の方向性について発表し、ウェブ上で活発な議論が行われました。 発表者のの一人であるアートリサーチセンター津田光弘研究員は、ARCリサーチスペースとARCデータベースのコンセプトと活用法を初めて公開すると共に、デジタル資源と知的活動の関係を効果的に構築する上での彼らの役割を紹介しました。

ARC-iJACは、日本アートドキュメンテーション協会(JADS)の活動を支援し、研究者、学芸員、司書が情報を「閲覧」できるだけでなく、アーカイブすることもできるオンラインナレッジサイクルの確立に貢献することを目指しています。またこれらのリソース間の「関係」により、将来的にそれらを「編集」および「再アーカイブ」することで新しい知の創出を目指してまいります。

ARC-iJACは、日本アートドキュメンテーション協会(JADS)の活動を支援し、研究者、学芸員、司書が情報を「閲覧」できるだけでなく、アーカイブすることもできるオンラインナレッジサイクルの確立に貢献することを目指しています。またこれらのリソース間の「関係」により、将来的にそれらを「編集」および「再アーカイブ」することで新しい知の創出を目指してまいります。