-

京都市東山区の「弓矢町」に残る明治初期の景観をデジタル・アーカイブで「復原」した佐藤弘隆特任助教(文学部)が、京都新聞に掲載されました。

10月21日(木)、当センターの斎藤進也准教授が取り組んでいる相見明氏の遺品フィルムのデジタルアーカイブ化について、京都新聞に掲載されました。

「京都ストリート文化アーカイブ―街を彩った大衆文化の記憶とその可視化」プロジェクトの一環であり、データベース公開を目指しています。

10月17日(日) アート・リサーチセンター 副センター長の赤間亮教授がデジタルアーカイブ化に協力している「松竹大谷図書館」のクラウドファンディングが東京新聞に掲載されました。

損傷の激しい所蔵資料をデジタル化し、ネットで公開することを目的としたクラウドファンディング(CF)を始めて10年目を迎えたことが紹介されています。

今のチラシやポスターにあたる、演劇界の「芝居番付」など、約6000枚にもおよぶ資料が閲覧できるようになったことや、CFサイト「READYFOR」の寄付では、半数近くがリピーターが占め、CFを通して図書館を知る若い利用者が増えたことなどが紹介されています。

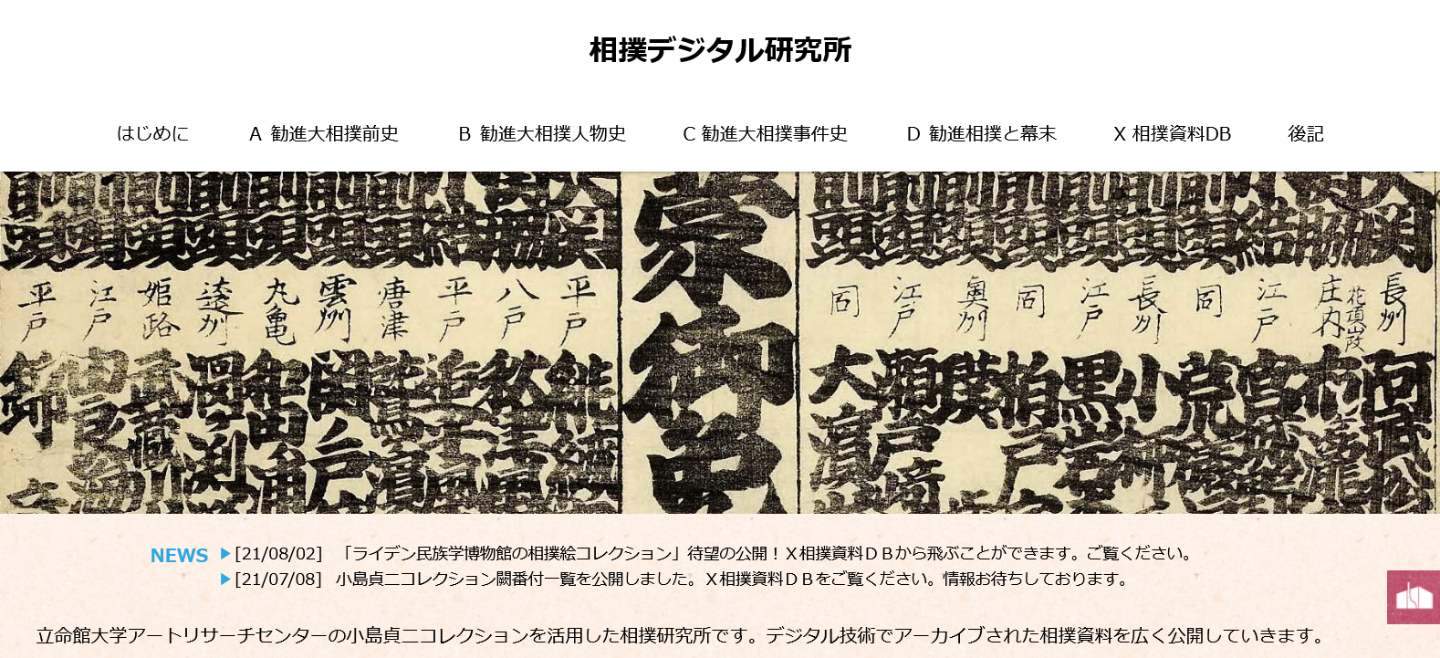

この度、相撲番付や相撲古文献の宝庫である小島貞二コレクションをオンラインデータベースで公開に併せて、「相撲デジタル研究所」をARCのバーチャルインスティチュートで公開しました。

立命館大学アートリサーチセンター(ARC)は著名な相撲史研究家であった故小島貞二氏が蒐集した相撲史関連の資料のデジタルアーカイブ化に取り組んできました。6月には、コレクションの公開を開始しました。それに併せて、この度、「相撲デジタル研究所」と称して相撲史にかかわる研究成果を公開していくことになりました。

小島貞二コレクションは江戸時代の中期、寛保2年(1742)から平成18年(2006)までの264年間の相撲番付を中心とした紙の資料約1000枚と相撲関連古資料数十冊から成っています。これらのデジタル画像いつでも参照することができます。相撲デジタル研究所では、デジタル化された資料の閲覧だけでなく、オンライン展示を見ることが出来ます。江戸時代の事件を編年体で集めた『武江年表』から相撲関係の記事をピックアップして、小島貞二コレクションからその事件に関連する相撲番付を、浮世絵ポータルデーターベースから浮世絵、古典籍データーベースから資料をそれぞれ取り出しリンクして江戸時代の勧進相撲を多面的に浮かび上がらせる、という試みです。このオンライン展示によって多くの方が現在とは全く違う勧進相撲の世界に関心を持っていただければ、と思います。

ここでは、小島コレクションだけでなく、ARCバーチャルインスティチュートの「ライデン国立民族学博物館日本コレクション」から閲覧できる「相撲絵コレクション」とリンクを貼り、世界でも珍しい相撲浮世絵を簡単な解説と共に楽しんでいただけるようになりました。出版された同時期にオランダに渡った浮世絵は保存が良いため大変美しく、出版された当時の色合いを残しています。是非ご覧ください。

「相撲デジタル研究所」は、これからも江戸勧進相撲から近代の相撲まで幅広く図像データ及び文献資料を収集し、デジタルアーカイブして広く公開していくことにしています。なかなか目に触れることが少ない相撲資料を公開することで相撲に関心を持ってくれる人を増やしていきたいと考えています。(担当:安宅望)

大阪府立中之島図書館に所蔵される「朝日新聞」文庫の芝居番付がアート・リサーチセンター(以下、ARC)の番付DBから画像閲覧できるようになりました。

江戸時代以降の歌舞伎や浄瑠璃を中心とする芝居興行時に出されるチラシやポスター、プログラム類で、当時の役者や配役名、芝居の内容をきめ細かく確認することができます。本資料は、昭和45年(1970)3月に大阪府立図書館から発行された『「朝日新聞」文庫目録』に詳細な目録が掲載されていたものですが、ARCが中之島図書館の許可を得て、資料のデジタル化から目録データの再考証までを行ない、ARCの番付データベースシステムからオンラインで画像閲覧できるようになりました。

ARCでは、2017年度までに、中之島図書館の未目録化資料約700点をオンライン閲覧できるようになっていましたが、今回、1443点の番付が追加され、これで合計2,129件が一般公開されたことになります。

これらは、大阪府立中之島図書館のHPの「各種目録・データベース」のデータベース一覧からアクセスできると同時に、ARCの「番付ポータルデータベース」で、所蔵機関「大阪府立中之島図書館」を選ぶことで閲覧できます。番付ポータルデータベースには、他機関所蔵の番付も登載されており、中之島図書館に欠けているものを補ったり、比較しながら閲覧できます。

なお、昭和43年(1968)10月発行の『大阪府立図書館蔵 芝居番付目録』には、これ以外の番付が約2,500点掲載されており、これらについても来年度から第3弾のプロジェクトとして進める予定です。3年後には、ほぼ4,600点に達する大規模な芝居番付データベースを完成させたいと考えています。ARCの海外美術品デジタルアーカイブプロジェクトが進めてきたオランダ・ライデン国立民族学博物館の日本文化資料の内、浮世絵・銅版画・古典籍などのデジタル化資料が、民族学博物館の許可を得て、全作品一般公開することになりました。

今回公開する資料は、素材が紙の印刷物や絵画資料が中心となります。https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/RV/

よく知られているように、ライデン国立民族学博物館は、シーボルト(Philipp Franz Balthasar von Siebold)や出島の商館長であったブロンホフ(Jan Cock Blomhoff)らのコレクションを中心に、江戸時代ヨーロッパで唯一日本と交易のあった国として、多数の日本コレクションが集められており、日本文化研究者が数多く訪問して収蔵品の研究を行ってきました。

博物館の収蔵品は、オランダ国内の他の2館とで組織するオランダ国立世界文化博物館のコレクションデータベースからも閲覧できるようになっていますが、日本人にとっては、ARCのデータベースから民族学博物館の資料を集中的に閲覧できるようになりました。 それぞれの作品には、世界文化博物館のデータベースにも直接アクセスするボタンも設置しましたので、オリジナルデータベースの解説データもワンクリックで確認することができます。また、同時にARCのポータルデータベースからも閲覧できますので、他の所蔵機関の資料とも比較しながら鑑賞することもできます。

是非とも、ご活用下さい。

赤穂市は、国際共同利用・共同研究拠点(ARC-iJAC)の「バーチャル・インスティチュート」システムを利用した、オンライン展覧会を11月14日(土)からオープンしました。

赤穂市と立命館大学アートリサーチセンター(ARC)は、「忠臣蔵」をテーマにした浮世絵のデジタルアーカイブを進め、赤穂市所蔵「忠臣蔵」浮世絵の一般公開を行っています。

令和元年度からは、データベース運用手法の開拓と利活用の促進を図る目的で、データベース収録作品を中心にデジタル展覧会の開催に取り組んでいます。

今年度はその第2弾として「義士の頭領・大星由良之助」と題し第二回目のオンライン展覧会の配信をスタートしました。今回は、赤穂義士の討入を題材にした『忠臣蔵』の主人公で、義士たちのリーダーとして登場する大星由良之助(史実では、大石内蔵助)を描いた作品を集めてご紹介しています。

由良之助が登場する場面を描いた作品、由良助を演じる名優たちを描いた作品、討入り姿で描かれた作品など、さまざまな「カッコいい」由良之助の姿をご堪能ください。 国立音楽大学(くにたちおんがくだいがく)附属図書館の代表的コレクションの一つ「竹内道敬文庫」のデジタル化と公開を目的に、アート・リサーチセンターが続けてきた共同研究の成果として、『竹内道敬の世界』の正式版を公開し、バーチャル・インスティチュートに登録しました。

国立音楽大学(くにたちおんがくだいがく)附属図書館の代表的コレクションの一つ「竹内道敬文庫」のデジタル化と公開を目的に、アート・リサーチセンターが続けてきた共同研究の成果として、『竹内道敬の世界』の正式版を公開し、バーチャル・インスティチュートに登録しました。https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/v_institute/

竹内道敬(たけうち みちたか)文庫は、近世の日本音楽、とりわけ、三味線音楽に関する、錦絵、音曲正本、興行番付など、全部で1万点を超える世界最大の膨大なコレクションです。

2019年3月にその内、錦絵のデータベースを公開していますが、今回、『国立音楽大学創立90周年記念事業 竹内道敬文庫錦絵図録』を元にしたオンライン・デジタル展示を正式にリリースします。

あわせて、歌舞伎や浄瑠璃など中心とする興行番付の全てを番付データベースから一般公開します(5,600点以上)。

日本音楽を研究するオンライン拠点としてご活用下さい。

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/kunitake/

来年度以降での公開を目指して、継続的に音曲本のデジタルアーカイブを進めています。今後もこのサイトに御注目ください。

なお、国立音楽大学附属図書館のトップページから入ることもできます。

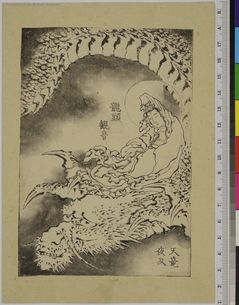

今年9月3日に大英博物館から発表・オンライン公開され、日本でも反響のあった葛飾北斎の未刊原稿『万物絵本大全図』(ばんぶつえほんだいぜんのず)が、アート・リサーチセンターのデータベースからも閲覧できるようになりました。

今年9月3日に大英博物館から発表・オンライン公開され、日本でも反響のあった葛飾北斎の未刊原稿『万物絵本大全図』(ばんぶつえほんだいぜんのず)が、アート・リサーチセンターのデータベースからも閲覧できるようになりました。今回、ARC独自の調査によって加えられた情報もあり、メタデータは、本家のデータベースよりも詳しくなっています。

<背景について>

この作品は、パリの宝石商アンリ・ヴェヴェールの旧蔵品でしたが、70年前にオークションに出て以降、所蔵者がわからなくなっていたところ、昨年発見され、大英博物館が購入しました。

中国やインドなど海外を含めて、森羅万象を描こうとした103枚の図譜の下絵からなる本作品は、様々な苦難により北斎の活動低迷期と考えられていた1820年代後半に描かれたという点において、重要な作品と考えられています。これらの作品制作が、後に自身の代表作でもある「冨嶽三十六景」(1831-1833)の制作にもつながった芸術性の飛躍の転機になったともいえるでしょう。

◇浮世絵ポータル・データベース:

日本語 https://www.dh-jac.net/db/nishikie/results.php?f1=BM-2020.3015&-max=50&enter=portal&lang=ja

英語 https://www.dh-jac.net/db/nishikie/results.php?f1=BM-2020.3015&-max=50&enter=portal&lang=en

◇古典籍ポータル・データベース

https://www.dh-jac.net/db1/books/BM-2020.3015/portal/

データベースで公開されている画像は、アート・リサーチセンターのスタッフが撮影したものです。

<大英博物館との協力について>

アート・リサーチセンターは、大英博物館の日本関係資料のデジタル化を10年以上の長期に亙って、進めています。これらのデジタル化された作品は、大英博物館のコレクション・サーチシステムからも閲覧できますが、契約条件の下、ARCからもWEB配信されており、ARCのデータベースからしか閲覧できないものが数多くあります。

ARCが提供する大英博物館の作品専用の閲覧データベースは、こちらです。

◇大英博物館所蔵日本古典籍閲覧システム(1,567作品)

日本語 https://www.dh-jac.net/db1/books/search_bm.php

英語 https://www.dh-jac.net/db1/books/search_bm.php?lang=en

◇大英博物館所蔵浮世絵・絵画作品閲覧システム(20,436作品)

日本語 https://www.dh-jac.net/db/nishikie/search_bm.php?lang=ja

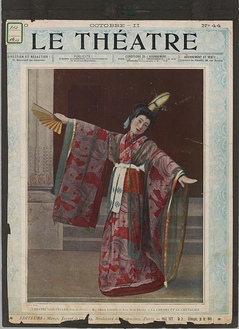

この度、ARC-iJACの研究プロジェクトを推進している松竹大谷図書館が、「川上音二郎・貞奴一座欧米公演関係資料アルバム(通称【音貞アルバム】)」を公開しました。

こちらからデータベースにアクセスできます。

https://www.dh-jac.net/db1/resource/search_sol.php

この《松竹大谷図書館特別資料閲覧システム》は、ARC-iJACが開発したものです。

同資料のデジタル・アーカイブ化は、松竹大谷図書館が2018年に実行したクラウドファンディング・プロジェクト「【第7弾】世界へ翔んだ、川上音二郎・貞奴の軌跡を未来へ。」で募集した支援金により行われました。.

現在は、クラウドファンディング・プロジェクトは【第9弾】まで成功しています。.

川上音二郎は、「オッペケペー節」で一世を風靡した自由民権運動の壮士・俳優・興行師です。明治に生まれた新らしい演劇「新派」の祖とされ、日本演劇の近代化に大きな役割を果たした人物です。また、その妻となった貞奴は、近代における女優第一号とされます。

このアルバムは、音二郎の一座が、明治32年4月からアメリカ・ヨーロッパを興行して廻った間の手紙や雑誌記事が貼り込まれたもので、大変貴重なものです。

システムの開発及び公開は、松竹大谷図書館と立命館大学アート・リサーチセンターとの間で結ばれた協定に基づき、アート・リサーチセンターが行っています。

また、同図書館は立命館大学アート・リサーチセンター国際共同利用・共同研究拠点のにて、2020年度国際共同研究(個別テーマ型)プロジェクト「演劇上演記録データベースを活用した、演劇資料画像検索閲覧システムの構築に関る研究」にも取り組んでいます。

【音貞アルバム】の詳細については、以下を参照してください。

「【第7弾】世界へ翔んだ、川上音二郎・貞奴の軌跡を未来へ。」プロジェクト

https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan7

松竹大谷図書館は、1956年に東京に設立されました。日本の演劇に関する資料を専門に扱っています。(主に歌舞伎、文楽、新派、新劇、商業劇) また、映画やテレビ関連の脚本、雑誌、ポスター、写真集などもあります。