-

立命館大学アート・リサーチセンター上席研究員の細井浩一氏が、「京都市芸術振興賞」を受賞しました。表彰式は2025年3月27日(木)に執り行われました。

立命館大学アート・リサーチセンター上席研究員の細井浩一氏が、「京都市芸術振興賞」を受賞しました。表彰式は2025年3月27日(木)に執り行われました。「京都市芸術振興賞」は、京都市内で活動を行い、新人の育成や芸術に係る活動環境の向上に大きく貢献された方々に授与されるものです。

受賞理由

細井氏は、立命館大学大学院経営学研究科博士後期課程を指導認定退学後、立命館大学において政策科学部教授、映像学部教授、アート・リサーチセンター長、衣笠総合研究機構長などを歴任。現在はZEN大学知能情報社会学部教授、同大学コンテンツ産業史アーカイブ研究センター所長、ITコンソーシアム京都参事などを務めています。

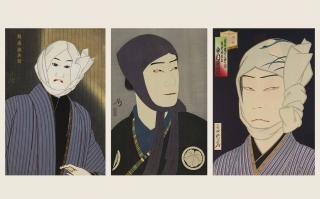

日本の表現文化資源(浮世絵からゲームまで)を対象に、その長期的な保存から活用に至るまでを社会的プロセスとして捉え、文化資源としての組織化に寄与する人材・機関・制度の構築を模索し、研究に注力してきました。特に「ゲームアーカイブ・プロジェクト」は、産学公連携による包括的な保存活動として1990年代後半から継続しており、講演活動や後進の育成にも尽力するなど、日本におけるゲーム研究の第一人者として多大な貢献を果たされています。

関連資料

京都市公式広報資料:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000338/338316/houdousiryou.pdf

2024年7月22日、ARCが協力していたsakanaAIの浮世絵AIが公開され、朝日新聞デジタルに掲載されました。

立命館大学研究活動報「RADIANT」第20号では、「日本が誇る無形文化をワールドデビューへ」と題して、ARCセンター長赤間亮教授(文学部)のデジタルアーカイブプロジェクトが紹介されました。

特に、日本の民俗芸能などの無形文化財をデジタルアーカイブ化し、後世に残すという赤間教授の研究活動に焦点を当てています。

2023年7月22日(土) 18時~ NHK BS プレミアムとBS4K

「いけずな京都旅」にARC副センター長の細井教授が出演されました。テーマは【千年メタバースの都】

西川貴教さんと井上章一先生(日文研)がARCを訪れ、メタバース(仮想空間)を体験されました。8月8日、松竹大谷図書館の「松竹大谷図書館所蔵・芝居番付検索閲覧システム」で戦前の歌舞伎座の演目が公開されたことが、東京新聞に掲載されました。(松竹大谷図書館所蔵・芝居番付検索閲覧システム).

2022年度ARC-iJAC事業の一環として、松竹大谷図書館とアート・リサーチ・センター(ARC)の協定に基づき 松竹大谷図書館の「松竹大谷図書館所蔵・芝居番付検索閲覧システム」に統合され、ARCが開発・公開いたしました。

松竹大谷図書館所蔵・芝居番付検索閲覧システム

< https://www.dh-jac.net/db1/ban/search_shochiku.php?enter=shochiku&lang=jp >7月7日(木)、アート・リサーチセンターの矢野桂司教授が進めている、「京都ニュース」をデジタルアーカイブ化する取り組みが京都新聞に掲載されました。

バーチャル・インスティテュート「京都ニュースアーカイブ」

4月16日(土)、アート・リサーチセンター センター長の赤間亮教授が進めている、貴重な文化資源をデジタル化する取り組みが読売新聞に掲載されました。

2月28日(月)、京都市東山区五条坂かいわいの登り窯について記録や記憶を後世に残そうとする、

木立雅朗教授が率いる共同研究チームの活動が、朝日新聞に掲載されました。1月19日(水)放送のNHK番組、『まちに残る"平安京"を探せ!』で、

アート・リサーチセンター 副センター長の矢野桂司教授が進めている

「平安京跡データベース」について紹介されました。

「平安京跡データベース」の詳細はこちら

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/news/pc/012622.htmlしばらくの間NHKのホームページで番組をご覧頂けます。

https://www.nhk.or.jp/kyoto-blog/chiebukuro/12月8日(水)、アート・リサーチセンター 副センター長の矢野桂司教授が進めている「平安京跡データベース」について、読売新聞に掲載されました。

詳細はこちら>>https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/news/pc/012622.html.