-

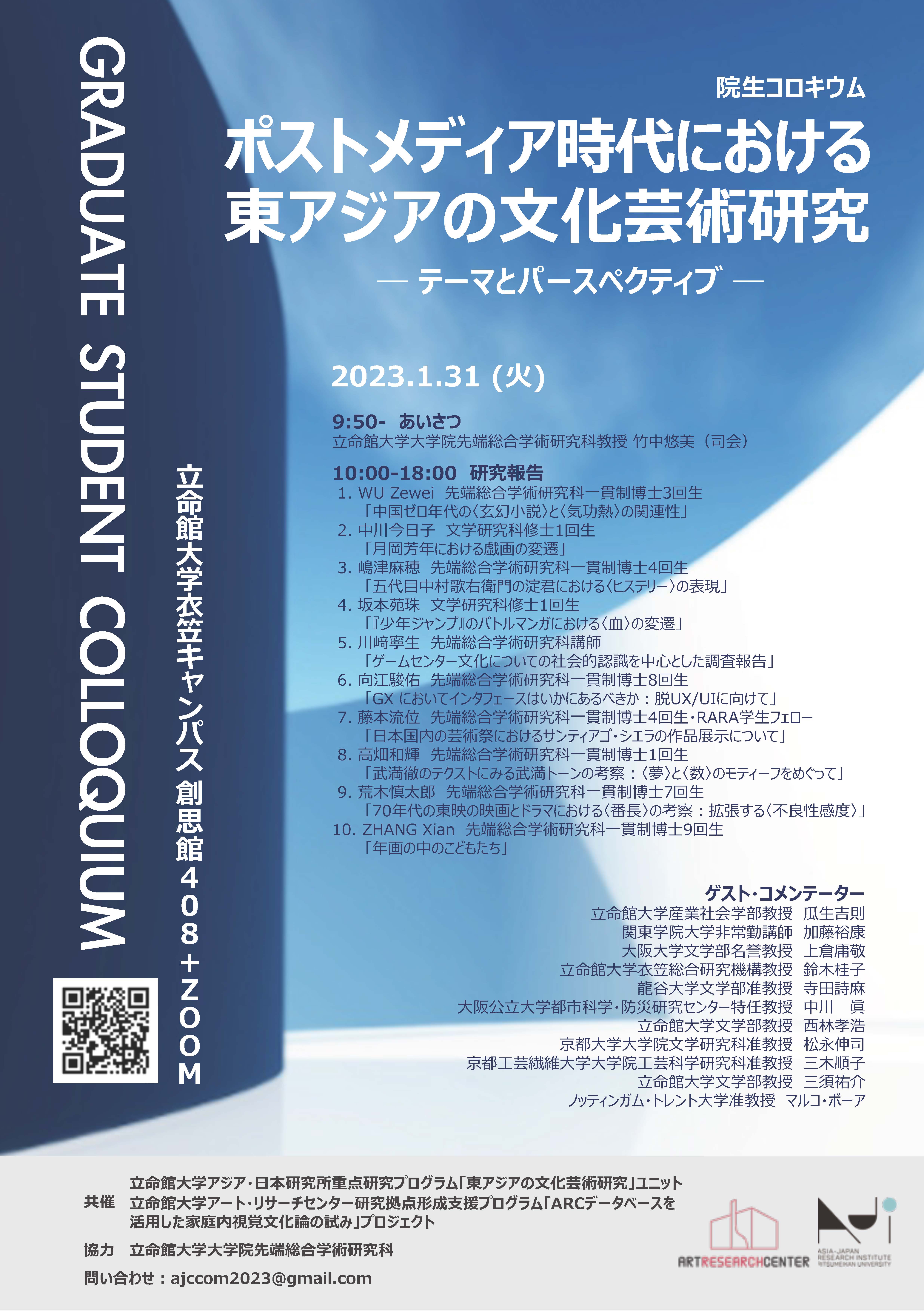

2022年度よりアジア・日本研究所とアート・リサーチセンターで進めている共同プロジェクトの共催で、ゲスト・コメンテーターとして学内外の研究者をお招きして、先端総合学術研究科と文学研究科に所属する10名の院生の研究報告を行います。

日時:1月31日(火)9:50〜18:00

会場:立命館大学衣笠キャンパス 創思館408にて対面とZoomで開催 Zoomアドレス>>https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/93140942144 ※申込不要

共催:立命館大学アジア・日本研究所重点研究プログラム「東アジアの文化芸術研究」ユニット、立命館大学アート・リサーチセンター研究拠点形成支援プログラム「ARCデータベースを活用した家庭内視覚文化論の試み」プロジェクト

協力:立命館大学大学院先端総合学術研究科連絡先:ajccom2023@gmail.com

プログラム 9:50-10:00 あいさつ

竹中悠美 先端総合学術研究科教授(司会)10:00-18:00 研究報告 10:00-10:40 (1) WU Zewei 先端総合学術研究科一貫制博士3回生

「中国ゼロ年代の〈玄幻小説〉と〈気功熱〉の関連性」10:40-11:20 (2) 中川今日子 文学研究科修士1回生

「月岡芳年における戯画の変遷」11:20-12:00 (3) 嶋津麻穂 先端総合学術研究科一貫制博士4回生

「五代目中村歌右衛門の淀君における〈ヒステリー〉の表現」休憩 13:00-13:40 (4) 坂本苑珠 文学研究科修士1回生

「『少年ジャンプ』のバトルマンガにおける〈血〉の変遷」13:40-14:20 (5) 川﨑寧生 先端総合学術研究科講師

「ゲームセンター文化についての社会的認識を中心とした調査報告」14:20-15:00 (6) 向江駿佑 先端総合学術研究科一貫制博士8回生

「GX においてインタフェースはいかにあるべきか:脱UX/UIに向けて」休憩 15:20-16:00 (7) 藤本流位 先端総合学術研究科一貫制博士4回生・RARA学生フェロー

「日本国内の芸術祭におけるサンティアゴ・シエラの作品展示について」16:00-16:40 (8) 高畑和輝 先端総合学術研究科一貫制博士1回生

「武満徹のテクストにみる武満トーンの考察:〈夢〉と〈数〉のモティーフをめぐって」16:40-17:20 (9) 荒木慎太郎 先端総合学術研究科一貫制博士7回生

「70年代の東映の映画とドラマにおける〈番長〉の考察:拡張する〈不良性感度〉」17:20-18:00 (10) ZHANG Xian 先端総合学術研究科一貫制博士9回生

「年画の中のこどもたち」■ゲスト・コメンテーター

立命館大学産業社会学部教授 瓜生吉則

関東学院大学非常勤講師 加藤裕康

大阪大学文学部名誉教授 上倉庸敬

立命館大学衣笠総合研究機構教授 鈴木桂子

龍谷大学文学部准教授 寺田詩麻

大阪公立大学都市科学・防災研究センター特任教授 中川眞

立命館大学文学部教授 西林孝浩

京都大学大学院文学研究科准教授 松永伸司

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科准教授 三木順子

立命館大学文学部教授 三須祐介

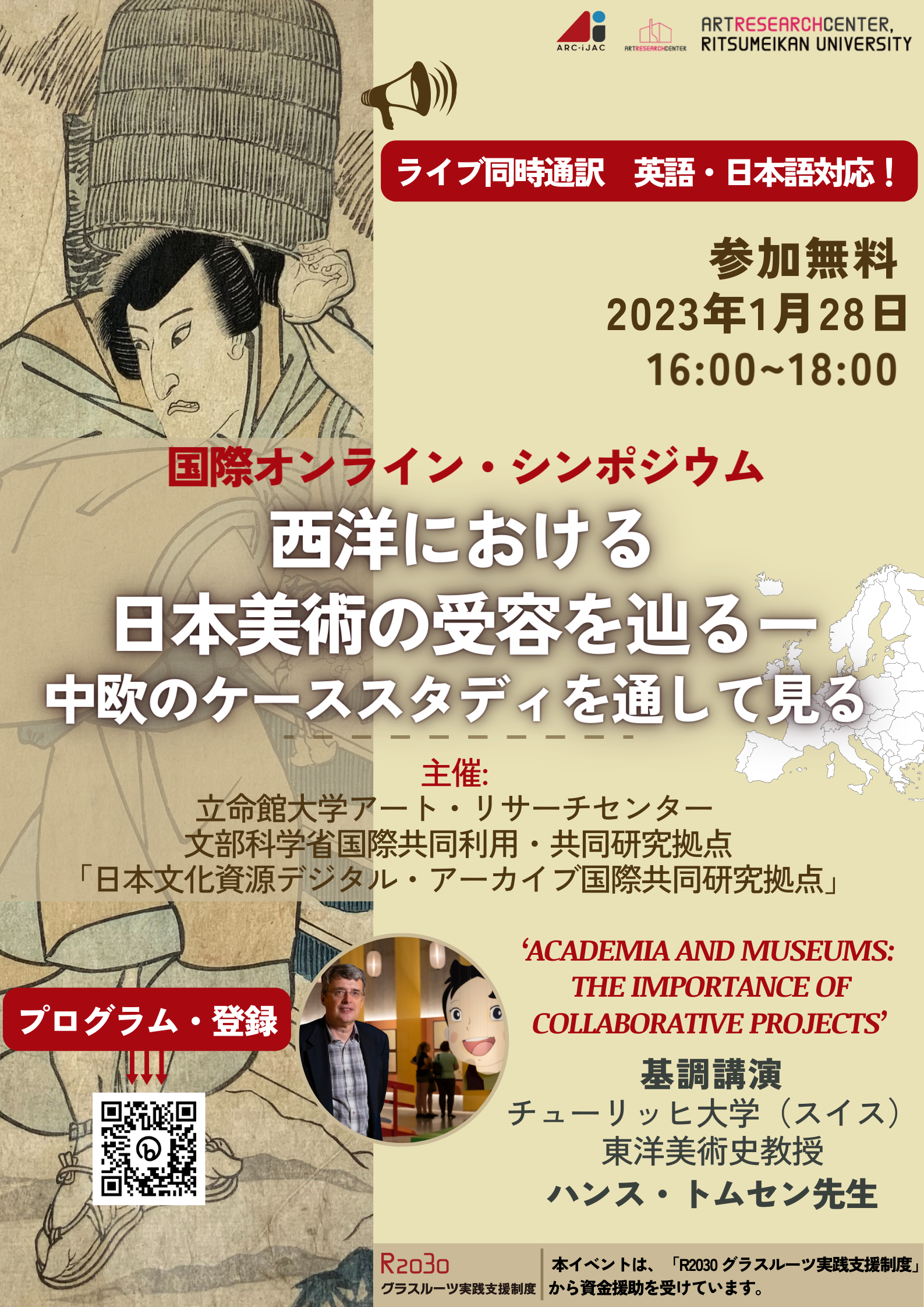

ノッティンガム・トレント大学准教授 マルコ・ボーア立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)は、 国際オンラインシンポジウム「西洋における日本美術の受容を辿るー中欧のケーススタディを通して見る」を開催します。

このイベントはライブ同時通訳で行われ、英語・日本語対応となります。日付:2023年1月28日(土)

時間:16:00~18:00(JST)、8:00~10:00(CET)主催 立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)

>>参加登録は こちら

<Program>

1. Opening Remarks: Prof. Ryo Akama (Director of the Art Research Center (ARC), Ritsumeikan University) & Emily Li (University Research Administrator, Ritsumeikan University)

2. Keynote Speech: Professor Hans B. Thomsen (Chair for East Asian Art History, University of Zurich)

Title: 'Academia and Museums: The Importance of Collaborative Projects'

3. Individual PresentationsA: Dr. Klaus J. Friese (Lecturer, Ludwig-Maximilians-University Munich)

Title: 'Siebold's Collection in Munich: A New Type of Museum?'

B: Sabine Sophia Bradel (Ph.D. Candidate, University of Zurich)

Title: 'Japanese Woodblock Prints in a Private Collection in Winterthur, Switzerland'続きを読む>>

C: Matilde E. Tettamanti (MA, University of Zurich)

Title: 'A First Examination of the Japanese Art Collection of Monte Verità in Ascona, Switzerland'2023年1月18日(水)18:00より、Web配信にて第114回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。

1.

講師:安宅望氏 (立命館大学大学院 文学研究科 博士課程後期課程)タイトル:「近世後期における奈良の寺社の実相」-奈良奉行川路聖謨の日記『寧府紀事』から見えてくるもの

2.

講師:戸塚史織氏 (立命館大学大学院 文学研究科 博士課程後期課程)タイトル:「勝川派の浮世絵作品にみられる改印の問題」

日時:2023年1月18日(水)18:00~19:30

参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

※ARCメンバー以外の方は Youtubeよりご参加いただけます。こちらからご覧下さい。

立命館大学アート・リサーチセンター 部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際研究拠点」(ARC-iJAC)協力のもと、「アフリカ× 日本 アレワ紡の時代 ―ナイジェリアと日本の繊維生産 1963-2005」が開催されます。

開催期間:2023年1月10日(火)-2月17日(金)

主催:京都工芸繊維大学美術工芸資料館

共催:国際共同研究採択課題「新しい近代京都機械捺染史構築に向けて―近代デザインと産業史をむすぶデジタル・アーカイブを一助として―」(プロジェクトリーダー:関西学院大学非常勤講師、同志社女子大学非常勤講師 上田 文)

協力:京都・大学ミュージアム連携/立命館大学アート・リサーチセンター 部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際研究拠点」

詳細はこちら ↓ ↓ ↓

2022年12月21日(水)18:00より、Web配信にて第113回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。

1.

講師:荻田みどり先生 (舞鶴工業高等専門学校 人文科学部門 講師)タイトル:「工業高等専門学校における古典と科学の融合を考える授業実践――くずし字翻刻学習・支援システムを用いて」

2.

講師:張宇涛氏 (立命館大学大学院 情報理工学研究科音情報処理研究室 博士課程後期課程)タイトル:「くずし字翻刻のための古文用音声認識システムの検討」

日時:2022年12月21日(水)18:00~19:30

参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

※ARCメンバー以外の方は Youtubeよりご参加いただけます。こちらからご覧下さい。

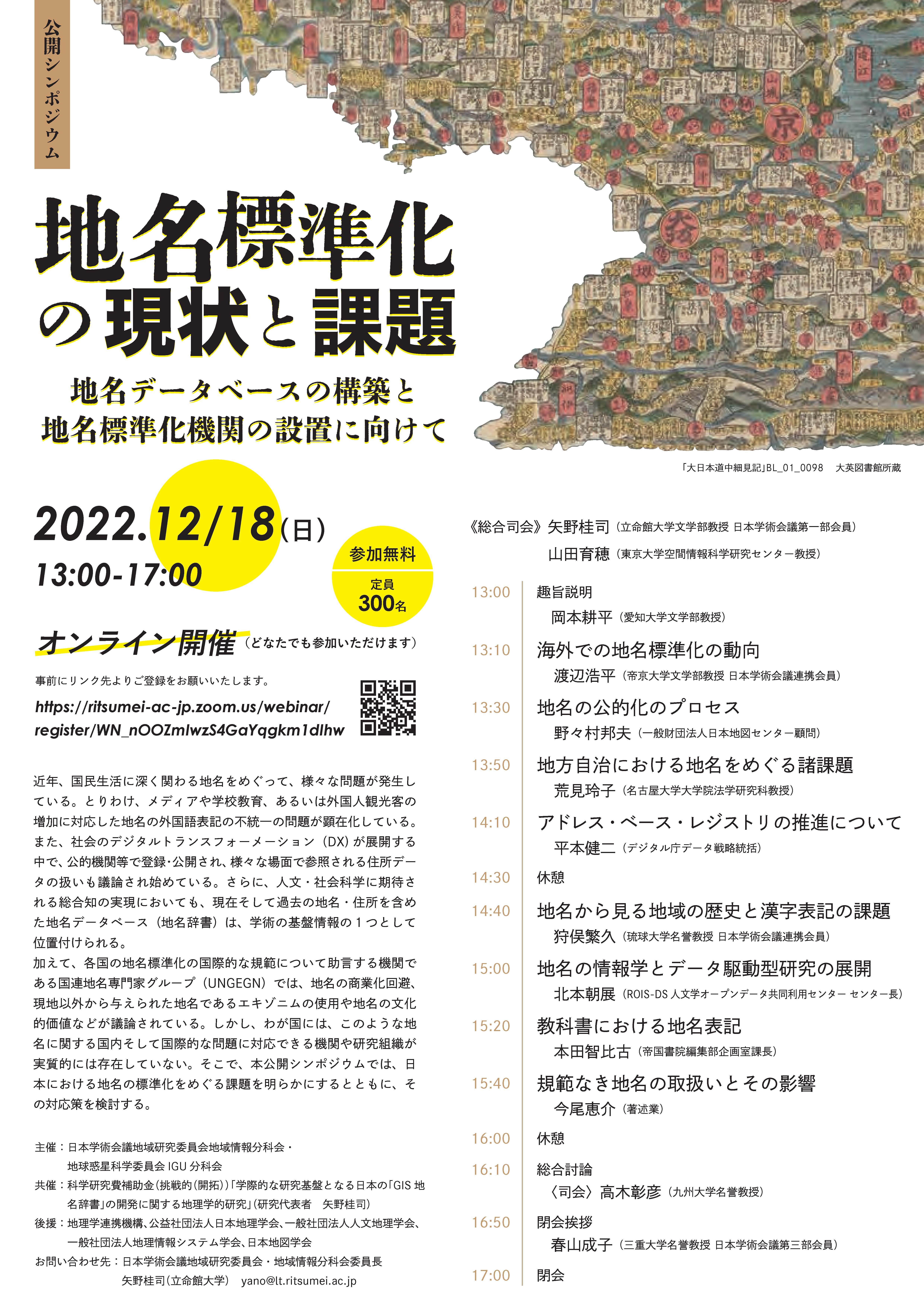

立命館大学アート・リサーチセンターの矢野桂司教授(文学部)が総合司会を務める公開シンポジウム「地名標準化の現状と課題:地名データベースの構築と地名標準化機関の設置に向けて」が開催されます。

開催日時:2022年12月18日(日)13:00-17:00

開催方法:オンライン

対象 :どなたでもご参加いただけます(要申込)詳細 >>「地名標準化の現状と課題:地名データベースの構築と地名標準化機関の設置に向けて」

申込 >>申込フォーム

2022年12月14日(水)18:00より、Web配信にて第112回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。

講師:Julie Iezzi先生(Professor and Associate Chair, Dept. of Theatre and Dance , University of Hawai'I at Mānoa)

タイトル:「100 years of English Kabuki in Hawai’i: Building, Breaking, and Maintaining Tradition」

日時:2022年12月14日(水)18:00~19:30

参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

※ARCメンバー以外の方は Youtubeよりご参加いただけます。こちらからご覧下さい。

2022年12月7日(水)18:00より、Web配信にて第111回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。

1.

講師:Fadjar I. Thufail, Ph.D. (Director, Research Center for Area Studies (PRW) National Research and Innovation Agency (BRIN))

Upik Sarjiati, MPP (Researcher, Research Center for Area Studies (PRW) National Research and Innovation Agency (BRIN))タイトル:「“Assembling Borobudur as a World Heritage: An Actor-Network Approach”」

2.

講師:Bramantara, ST. MA. (Borobudur Conservation Office)タイトル:「“Reshaping the Past: The Use of 3D Technology for the Preservation of Cultural Heritage in Indonesia”」

日時:2022年12月7日(水)18:00~19:30

参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

[イベント情報]2022年11月29日(火)インタラクティブなワークショップ「Sustainable Geodesign of Downtown Alexandria: Egypt Vision 2030」が アート・リサーチセンター 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)共催のもと開催されます。

開催場所:Library Theatre, Fayza Abulnaga Central Library, E-JUST, Burg al-Arab, Alexandria

1日目 : 2022年11月29日(火)(9:00 - 16:00 EET Cairo / 16:00 - 23:00 JST)

2日目 : 2022年11月30日(水)(9:00 - 16:00 EET Cairo / 16:00 - 23:00 JST)参加希望の方は、r-darc@st.ritsumei.ac.jp までご連絡ください。

ワークショップ詳細はこちら↓↓↓

2022年11月16日(水)18:00より、Web配信にて第110回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。

講師:リーズ大学名誉講師 Ellis Tinios先生

タイトル:「‛After native drawings': the books that introduced nishiki-e and ehon to Western audiences: Narrative of the Earl of Elgin's Mission to China and Japan (1859) and Japanese Fragments (1861). 」

日時:2022年11月16日(水)18:00~19:30

参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

※ARCメンバー以外の方は Youtubeよりご参加いただけます。こちらからご覧下さい。