-

[イベント情報]2024年11月 6日(水)

Background:

Kazuko Kameda-Madar completed her PhD in Japanese Art History at the University of British Columbia in 2011. She has taught at the University of Hawaiʻi at Mānoa, University of Hawaiʻi - West Oʻahu, and Hawaiʻi Pacific University for many years. Currently, she holds the position of Visiting Professor of Japanese Art History at the Hebrew University of Jerusalem in Israel (HUJI). She is also a Visiting Researcher at the Art Research Center, Ritsumeikan University. Her research interest is in Edo-period Japanese art and visual culture based on Chinese pictorial themes and episodes, especially visual representations of the Orchid Pavilion Gathering that took place in 4th century China.

Her publications include Imagery of the Orchid Pavilion Gathering (Leiden: Brill, 2022); "An Iconology of the Orchid Pavilion Gathering: Image, Text, and Communities in Tokugawa-Era Japan" in The Tokugawa World (London: Routledge, 2021); and "Copying and Theory in Edo Period Japan" in Theorizing Imitation in a Global Context (London: Association of Art Historians, 2014). She is a co-editor of an anthology Power of Utsushi: Matrix of Creation and Continuity (Kyoto: Shibunkaku Press, 2014), and Sino-Japan Code and the Representation of Nature: Art and Literature of Japan in the 16th and 17th centuries (Tokyo: Bensei Press, 2019).Dr. Kameda-Madar, thank you very much for your time today. What sparked your interest in becoming a researcher in Japanese art history?

Kameda-Madar: Although I was always interested in art as a child in Japan, I took it more seriously when I began my formal education abroad - at the University of Hawaiʻi. Upon starting my studies, I realized how rich and wonderful Japanese art is, and I wanted to learn more about it. Prof. Mariko Inoue was my first mentor, greatly influencing my academic direction. I was fortunate to be surrounded by specialists in Chinese art. When I was seeking a topic for my MA thesis, Prof. James Cahill--who was in Hawaiʻi at that time--kindly introduced me to Prof. Hironobu Kohara in Kyoto. Under his guidance, I chose to study the theme of the Orchid Pavilion Gathering. This theme, which I believe embodies a strong, yet very subtle, implicit anti-war sentiment, captivated me, and I began to focus my research on the Sino-Japanese cultural relationship.

2024年11月6日(水)18:00より、Web配信にて、2024年度「AI解読支援システムを使った くずし字解読力錬成講座」の一環として、「国際ARCセミナー特別編」を開催いたします。

プログラムは下記となります。

講師:Ellis Tinios氏(リーズ大学名誉講師)

タイトル:「Understanding Edo period books as material objects and bibliographic entities」

本講演は英語で行われます。

日時:2024年11月6日(水)18:00~19:30

参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

※ARCメンバー以外の方は Youtubeよりご参加いただけます。こちらからご覧下さい。

清元節は、歌舞伎の伴奏音楽で、常磐津・富本とともに、豊後節系の浄瑠璃で、文化年間(1804~1818)に富本節から独立した流派です。軽妙洒脱な語り口で人気を博し、歌舞伎舞踊を代表曲が数多くあります。

長唄、義太夫節、富本節の正本と合わせて、8455点の音曲正本が閲覧できるようになりました。

国立音楽大学 竹内道敬文庫 音曲正本閲覧システム:

https://www.dh-jac.net/db1/books/search_kunishohon.php?lang=jaARC バーチャル・インスティチュート「国立音楽大学附属図書館 竹内道敬文庫の世界」:

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/kunitake/築地双六館(https://sugoroku.net/)の館長吉田修氏が蒐集した江戸時代から昭和30年代前半までの双六、約500種、650枚を収録したデータベースが一般公開されました。

築地双六館 双六データベース: https://www.dh-jac.net/db/nishikie/search_tkjSG.php

立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)がデジタル化し、ARCのデータベースシステムを利用しています。

650枚を年代別にわけると、江戸41枚、明治167枚、大正148枚、昭和221枚、年代未詳73枚となっています。

双六は和文化の一つであり、時代時代の風俗・習慣・価値観を映す鏡です。「上り」には、その時代の夢や憧れや希望が見事に表現されており、 庶民の息吹が伝わってきます。

双六は多くの絵と文字とマスで構成されており、650枚もの双六が画像で見ることのできるデータベースは、世界で唯一のものです。

本データベースでは、吉田館長が丹念に調査された書誌情報と、解説が付されているのが特徴です。見て楽しく、読んでためになるデータベースといえるでしょう。

それぞれの双六は、タイトル・絵師、発行元名などのほか、次のようにきめ細かく分類されており、

「名所・道中・観光」、K歌舞伎・芝居・役者」、「武者・武勇・合戦・戦争・歴史」、「風俗・暮らし」、「出世・競争・官位・キャリア・仕事・職業」、「音曲・遊芸・芸能」、「仏法・浄土・宗教」、「宣伝・お披露目・広報」、「正月・節季」、「庭訓・学習・善悪・教育・啓発」、娯楽・滑稽」、「妖怪」、「女性・少女・女礼式」、「文明・開花」、「冒険・SF・宇宙」、「童話・童謡」、「衛生・健康」、「キャラクター・漫画」、「スポーツ」

それぞれの用語から検索できます。

2024年11月の土曜講座は立命館大学アート・リサーチセンターの企画にて実施します。

第3415回(企画:立命館大学アート・リサーチセンター)

日時:2024年11月2日(土) 10:00~11:30

会場:立命館大学衣笠キャンパス 末川記念会館(+ZOOMウェビナー)タイトル:「VR・メタバースによる現実空間の3D保存と教育利用」

講師:山内啓之(命館大学 衣笠総合研究機構 准教授)

参加費:無料・事前申込制

>>お申込講座エッセイ:

近年、ヘッドマウントディスプレイで体験するVirtual Reality(VR)のコンテンツが社会に普及しつつある。これに、写真測量などで取得した三次元地理情報を組み合わせれば、仮想空間に現実空間を再現でき、実際にその場にいるような雰囲気で散策しながら対象物を観察する擬似体験ができる。さらに、オンラインのメタバースプラットフォームを活用すれば、自作の仮想空間に他者を招いて交流できる。このような特徴から、様々な分野でこの種のVRの教育利用が期待されている。なかでも、実際の場所や事象を対象とする地理教育での有用性は高い。ヘッドマウントディスプレイで体験するVRの地理教材があれば、地理学が伝統的に重視してきた現地での「地理的な見方・考え方」の教育を、距離、費用、社会的制約を超えて教室内で再現できる。さらに仮想空間の特性を活かせば、事象の観察時に崖から飛び降りたり、空を飛んだりするような現実では不可能な自由度の高い学習行動も可能となる。本講演では、自然環境、地誌、災害、文化資源などを実際にVR教材にした事例や、それを用いた教育の実践例と効果について紹介する。

立命館大学文学部共催

2024年10月23日(水)18:00より、Web配信にて第139回国際ARCセミナーを開催いたします。プログラムは下記となります。

講師:彬子女王殿下(京都産業大学 日本文化研究所 特別教授、立命館大学 客員教授)

タイトル:「王室と皇室のものがたり―日英交流の軌跡-」

日時:2024年10月23日(水)18:00~19:30

参加:関係者のみに別途ご案内しております。

文化資源の2D、3Dデジタルアーカイブとデジタル資料の管理・可視化に関するワークショップを開催いたします。本ワークショップでは、3日間かけて、文献・古典籍のような資料の撮影手法、データベースの登録と管理手法、写真測量による3Dモデルの作成手法、360度画像の取得・展示手法、GISを用いた地図作成手法などについて、演習形式で解説します。

日程・内容

本ワークショップは、11/22-24の3日間の日程で、次の内容・スケジュールで行います。

11/22(金)

13:00〜17:00 「文献・古典籍の撮影」

11/23(土)

9:00〜12:00 「ARCデータベース機能を用いたデジタルアーカイブ①」

13:00〜17:00 「ARCデータベース機能を用いたデジタルアーカイブ②」

11/24(日)

9:00〜10:30 「写真測量などを用いた3Dモデルの作成とデータの編集・可視化」

10:30〜12:00 「360度カメラによる全天球画像の撮影とバーチャル展示」

13:00〜15:30 「ArcGIS onlineと景観写真を活用したWeb地図の作成」

15:30〜16:00 「情報共有・意見交換」

講師:赤間 亮(文学部・教授)、山内啓之(衣笠総合研究機構・准教授)、堀池理生(衣笠総合研究機構・研究員)、平野理紗子(文学研究科・博士課程)、戸塚史織(文学研究科・博士課程)

対象者:日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点(ARC-iJAC)または、「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」プロジェクトにて活動する研究代表者および研究分担者

対面参加:10名(定員)

オンライン参加:定員なし ※演習の様子をZoomにて中継しますが、当日は会場の進行・補助が優先されることをあらかじめご理解のうえ、ご参加ください。

会場:立命館大学アートリサーチセンター 3F

アクセス:https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/aboutus/access.html言語:日本語

持ち物:PC(Windowsが望ましい)を持参してください

主催:立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資 源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)

参加希望者は、→ グーグルフォームから参加登録を行なってください。申し込み期限は、2024年11月8日です(対面は定員に達し次第、募集を終了します)。

本ワークショップに関するお問い合わせは、ml-tech-support (at) ml.ritsumei.ac.jp (at を @に変えてください) までお願いいたします。

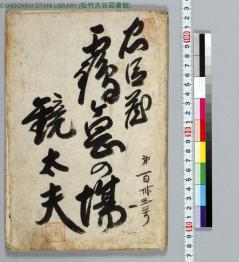

2024年度 ARC-iJACプロジェクト「演劇上演記録データベースを活用した、演劇資料画像検索閲覧システムの構築に関る研究」の一環として、公益財団法人松竹大谷図書館は2024年10月18日より、歌舞伎の舞台で実際に使用された、竹本の「床本(ゆかほん)」をWeb上で閲覧できる「竹本床本検索閲覧システム」を公開いたしました。

2024年度 ARC-iJACプロジェクト「演劇上演記録データベースを活用した、演劇資料画像検索閲覧システムの構築に関る研究」の一環として、公益財団法人松竹大谷図書館は2024年10月18日より、歌舞伎の舞台で実際に使用された、竹本の「床本(ゆかほん)」をWeb上で閲覧できる「竹本床本検索閲覧システム」を公開いたしました。床本とは、歌舞伎の義太夫狂言などで、浄瑠璃を語る竹本の太夫が舞台上で使用する台本のことです。義太夫の詞章や節付けのほかに、語り出しのきっかけとなる俳優の台詞や演技、竹本の三味線方の譜や演出などに関する書き込みなど様々な情報が書き込まれています。

松竹大谷図書館では、戦前から戦後にかけて活躍した歌舞伎の竹本の太夫、初世竹本鏡太夫と初世豊竹寿太夫が実際の舞台で使用した床本を所蔵しています。

これらの資料は、現在も歌舞伎座などに出演している竹本の実演家に上演の参考資料として使用されています。

デジタルアーカイブ「竹本床本検索閲覧システム」は、 松竹大谷図書館と立命館大学アート・リサーチセンターとの間で結ばれた協定に基づき、 システムの開発及びWeb公開をアート・リサーチセンターが行っています。

このデジタルアーカイブにおいて 590 件 のデータを公開することとなり、 Web 上で全ページご覧いただけます。

(※うち、 48 件は著作権保護期間が終了していないため画像は非公開です。)本事業のデジタル化により床本原物の保存を図るとともに、アーカイブをWeb公開することで、竹本の実演家のニーズに応えることはもちろん、歌舞伎研究や歌舞伎愛好家の皆さま、また今後の歌舞伎義太夫狂言の上演等にも役立つことを願っております。

松竹大谷図書館公式プレスリリースは→こちらです。

2024年10月2日(水)18:00より、Web配信にて第138回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。

講師:Lani ALDEN氏(カリフォルニア大学バークレー校日本研究博士課程大学院生)

タイトル:「New Approaches to Digital Humanities: Large-Language Models and Large-Scale Tokenized Personal/Public Databases of Primarily Japanese Sources」

日時:2024年10月2日(水)18:00~19:30

参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

※クローズドイベントのため、YouTube配信はございません。

[イベント情報]2024年9月27日(金)この度、日本学術振興会(JSPS)および英国研究・イノベーション機構(UK Research and Innovation, UKRI)の助成による国際共同研究プロジェクト「Creative Collaborations: Salons and Networks in Kyoto and Osaka 1780-1880(上方文化サロン:人的ネットワークから解き明かす文化創造空間 1780-1880)」の一環として、大英博物館と立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資 源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)の共催シンポジウムが2024年9月10日、11日に開催されました。

立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)センター長の赤間亮教授と大英博物館アジア部学芸員の矢野明子博士を研究代表者とするこの研究プロジェクトは、大英博物館、そして日本各地に所蔵されている5,000点を超える作品を分析することで、前近代日本、特に1780年から1880年頃の京阪神地域で発達した“上方文化サロン”や文化創生における集団制作(合作)システムの文化的・社会的影響を調査・分析し、高度な文化成熟が成立するメカニズムを解明することを目的としています。

本プロジェクトでは、ARCが構築・運営するオンライン型研究システム「上方文化人総合データベース」に、これらの作品を登載しました。このシステムは、研究活動に活用できる前近代日本文化研究の新たなポータルとして、複数のデータベースにより構成されています。将来的に同様の形で異なるテーマのポータルを追加することも可能です。

<ARCバーチャル・インスティテュート:「上方文化サロンとネットワーク 1780年~1880年」>

本シンポジウムは日本語と英語で行われ、一般公開されました。

全講演者の講演要旨集は→こちらからダウンロードできます。

プログラム

(※) は日本語での発表でした。Day 1: September 10, 2024 9:00-9:10 Greetings

Akiko Yano (British Museum)9:10-11:00 Session 1: Poetry (haiku) circles and artists Speaker 1

Scott Johnson (Professor Emeritus, Kansai University): Notes on "A Haiku Journey to Osaka"Speaker 2

Yokoya Ken'ichiro (Otsu City Museum of History): 中嶋来章と俳諧摺物―義仲寺をめぐる絵師と俳壇 (※)Speaker 3

Ida Taro (Professor, Kindai University):『花月帖』から見える東西のサロンの交流 (※)Speaker 4

Sugimoto Yoshihisa (Professor, Tohoku University): 渡辺南岳と中村芳中の江戸行―俳諧と絵画の交流 (※)Discussant: Alfred Haft (British Museum) 11:05-12:55 Session 2: Osaka, a centre of literati culture Speaker 1

Nakatani Nobuo (Professor Emeritus, Kansai University; online): Kimura Kenkadō and his fellow artistsSpeaker 2

Tsukuda Ikki (Issa-an tea master; online): 煎茶サロンの仕掛け・語らいを生む絵画 (※)Speaker 3

Paul Berry (Professor Emeritus, Kansai University of Foreign Studies): Nature of literati world in OsakaSpeaker 4

Akeo Keizo (Professor, Osaka University of Commerce): 文化サロンとしての蔵屋敷 (※)Discussant: Andrew Gerstle (Professor Emeritus, SOAS University of London) 13:00-14:00 Break 14:00-14:50 Session 3: Independent paper Akama Ryō (Professor, Ritsumeikan University): 幕末明治の京都・大阪における文化サロン人物ネットワークのデータアーカイブと分析システム (※)

Commentator: Matsuba Ryoko (Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures)14:50-15:10 Break 15:10-17:00 Session 4: Literary and artistic circles: publications, popularisation and commercial aspects Speaker 1

Xiangming Chen (PhD student, University of Oxford): Guide to literati: Kenkadō, Osaka publishing and reception of Qing artSpeaker 2 John Carpenter (Metropolitan Museum of Art): Collaborative paintings with poetry inscriptions as records of Kyoto salon culture Speaker 3 Yamamoto Yoshitaka (National Institute of Japanese Literature (NIJL)): Court nobles among renowned masters and friends: The imperial court and albums of calligraphy and painting in the early 19th-century Kyoto-Osaka region Speaker 4 Jingyi Li (Assistant Professor, Occidental College in Los Angeles; online): Commercialized gatherings and commodified literati in 19th-century shogakai Discussant: Ellis Tinios (Professor Emeritus, University of Leeds) Day 2: September 11, 2024 9:30-11:20 Session 5: Connections and networks via art Speaker 1

Iwasa Shin'ichi (Osaka Museum of History): 江戸時代後期の京坂と近隣地域における合作書画の諸相について-制作背景と揮毫者を中心に-(※)Speaker 2

Yamamoto Yukari (Wako University): 春画とサロン―長崎来舶清人との関係を中心に (※)Speaker 3 Hirai Yoshinobu (The National Museum of Modern Art (MOMAK)): 京・大坂における長崎派風の伝播の諸相 (※) Speaker 4 Timothy Clark (Honorary Research Fellow, British Museum): Maruyama-Shijō art at the British Museum Discussant: Rosina Buckland (British Museum) 11:20-12:00 General discussion

シンポジウム「Creative Collaborations in Kyoto, Osaka and Beyond, 1770-1900」

日時:2024年9月10日(火)9:00~17:00、9月11日(水)9:30~12:00

会場:イギリス・ロンドン RG01, SOAS University of London

主催(英国側):大英博物館

主催(日本側):立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資 源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)ヘッダー画像クレジット:Tanida Sukenaga (artist, 1748-1825) and six haiku poets, Six poets (imitating the theme of 'Six Immortal Poets'). Surimono, colour woodblock print, 1808. British Museum, 1987,0729,0.2.