-

2023年11月2日、ラッセル・ケルティ氏(南オーストラリア州立美術館 学芸員)がアート・リサーチ・センター(ARC)を見学されました。

ARCの建物や施設を見学されたほか、赤間亮教授(文学部・教授/ARCセンター長)とデジタルアーカイブに関する共同研究活動について意見交換を行いました。

With the establishment of the International Joint Digital Archiving Center for Japanese Art and Culture (ARC-iJAC) in 2019, the Art Research Center strives to push the internationalization of research activities that transcend disciplines and geographic boundaries.

With the establishment of the International Joint Digital Archiving Center for Japanese Art and Culture (ARC-iJAC) in 2019, the Art Research Center strives to push the internationalization of research activities that transcend disciplines and geographic boundaries.NEWS

The Shochiku Otani Library released a digital archive of Kabuki bromides (photographic portraits of Kabuki actors) through the Theater Photos Search and Browsing System developed by the ARC-iJAC.

With the online release, users can search and view Kabuki stage photographs from the Meiji era to the prewar period and photographs of famous actors of the past in costume.

We hope this release will enable users to experience the appeal of Kabuki and contribute to the development of research by scholars and those associated with the theatre. >> Read more.On the occasion of the release of 4,233 ukiyo-e prints and 74 Japanese old books from ROM's collection in the ARC database, Dr. Takesue shares her thoughts on ROM's extensive and unique ukiyo-e print collection that includes Hiroshige's Meisho Edo Hyakkei and Ogata Gekko prints, as well as actor, landscape, war, and catfish prints, amongst others. >> Read interview.

As part of the ARC research project Visual Culture Studies in the Domestic Sphere Utilizing the ARC Database, an open workshop will be held on Kinugasa Campus.

As part of the ARC research project Visual Culture Studies in the Domestic Sphere Utilizing the ARC Database, an open workshop will be held on Kinugasa Campus.

The project aims to study arts and visual culture in East Asia related to the concept of Ie, which encompasses housing, households, family, and family genealogy within the Domestic Sphere juxtaposed to the Public Sphere. → Program

The ARC held an international symposium commemorating the 25th anniversary of its establishment under the theme Liberal Arts Innovation in Digital Humanities and Digital Archives--Exploring Further Possibilities.

Discussing the Center's achievements and future direction, particular emphasis was placed on the concept of public humanities, facilitated through digital archives.

>> Read more.

A joint colloquium of the Center for Japanese Studies (CJS) and the ARC was held at UC Berkeley under the theme Theory and Methods in the Japanese Humanities: Research Using Visual Sources and Archives.

As part of the research collaboration of more than 15 years, the ARC research team, led by Prof. Ryo Akama (Director of the ARC), continued with digital archiving activities of the Japanese collection held by UC Berkeley's C.V. Starr East Asian Library. >> Read more. The research project, a collaborative scholarly enterprise among researchers and institutions in Japan and the UK led by Prof. Ryo Akama (Director of the ARC) and Dr. Akiko Yano (Curator, The British Museum), aims to analyze the cultural and social impact of art and literary salons and the collective creation of art (gassaku) in early modern Japan, particularly in the Kyoto-Osaka region. This project is supported by the JSPS International Joint Research Program (JRP-LEAD with UKRI). >> Read more.

Video on demand! 123. International ARC Seminar Speaker: Toshiyasu KAMOGI (Curator & Manager of Curatorial Division, Tokyo Fuji Art Museum)

Topic: The Achievements and Future Outlook of a Homemade Database by a Liberal Arts Computer Enthusiast Curator--From the Frontline of Digital Archive Operation for Streamlining and Enhancing Museum Curatorial Services-- (held in Japanese)

Upcoming Events

Upcoming Events

November 8 (Wed), 2023, 18:00-19:30 JST

125. International ARC Seminar

Speaker: Ellis TINIOS (Honorary Lecturer, University of Leeds, United Kingdom and ARC Visiting Researcher)

Topic: Hokusai the Alchemist: an exploration of sources for his book illustrations (held in English)

Live stream available via >> YouTube.

November 16 (Thur), 2023, 13:00-18:00 JST

Open Workshop:

Surface and Depth of the Domestic Sphere in East Asian Art

Venue: Seminar Room 1, Gakujikan Hall 2F, Kinugasa Campus, Ritsumeikan University

Language: Japanese (with English abstract) and English (with Japanese script)

>> Program

November 29 (Wed), 2023, 18:00-19:30 JST

126. International ARC Seminar

Speaker: Timon SCREECH (Professor, International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken))

Topic: New Light on Nikkō: Thoughts on the Dutch Lanterns at the Shrine-Mausoleum of Tokugawa Ieyasu (held in English)

Previous issues:

Summer 2023, Spring 2023, Winter 2022, Autumn 2022, Summer 2022, Spring 2022, Winter 2021, Autumn 2021, Summer 2021, Spring 2021, Winter 2020, Autumn 2020, Summer 2020, Spring 2020view this email in your browser Copyright © 2021 Art Research Center, Ritsumeikan University. All rights reserved.

Our mailing address is:

56-1 Toji-in Kitamachi, Kita-ku, Kyoto 603-8577 JAPAN

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.関連記事はこちら → ロイヤル・オンタリオ・ミュージアム所蔵の浮世絵版画作品(4233点)と古典籍(74点)が公開されました

関連データベースはこちら → Royal Ontario Museum Ukiyo-e Database / Royal Ontario Museum Japanese Old Books Database

Background:

Dr. Akiko Takesue joined the Royal Ontario Museum (ROM) in 2021 as the Bishop White Committee Associate Curator of Japanese Art & Culture, an endowed position, and is in charge of researching and developing the ROM's collection of Japanese art and culture that comprises approximately 10,000 objects.

Dr. Takesue holds a doctorate in Art History from York University and Master's degrees from the University of Toronto and the University of New South Wales. In addition to the ROM, she has broad curatorial experience at the Montreal Museum of Fine Arts, the National Gallery of Art in Washington, DC, and the Art Gallery of New South Wales in Sydney, Australia.Dr Takesue, thank you very much for your time today. What sparked your interest in Japanese art history?

Takesue: It is a long story since I left Japan almost 25 years ago. When I was younger and living in Japan, I was more interested in Western than Japanese art. Hence, I went to Sydney, Australia, to study art. At that time, I had the idea to work in an art gallery dealing with Western contemporary art.

Takesue: It is a long story since I left Japan almost 25 years ago. When I was younger and living in Japan, I was more interested in Western than Japanese art. Hence, I went to Sydney, Australia, to study art. At that time, I had the idea to work in an art gallery dealing with Western contemporary art.Then, while I was doing an internship at the Art Gallery of New South Wales in Sydney under a Japanese curator, I discovered the beauty and excitement of studying and dealing with Japanese art. Interestingly, I realized the Japanese art collection there was different from what I thought of Japanese art, which was sort of a trigger for me to research the global circulation of Japanese art since the Meiji period.

As the Japanese collections overseas consist of many export arts, i.e., made in Japan but only for the Western market, I discovered many things I never knew about when I was in Japan. So, I became fascinated with the fact that Japanese art in Sydney was indeed different from my understanding of Japanese art. This interest continues even now.

I also investigated in my PhD dissertation how objects stay the same while their meanings shift from time to time, place to place.

続きを読む>>2023年10月18日(水)18:00より、Web配信にて第124回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。講師:彬子女王殿下

タイトル:「三笠宮崇仁親王とその時代」

日時:2023年10月18日(水)18:00~19:30

参加:関係者のみに別途ご案内しております。

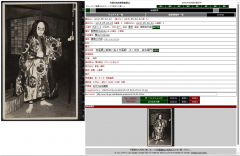

立命館大学アート・リサーチセンターの赤間亮教授(文学部)らの松竹大谷図書館所蔵明治期より戦前までの「 歌舞伎ブロマイド 」をデジタル保存しWeb公開する取り組みが、2023年10月17日の東京新聞で紹介されました。

松竹大谷図書館所蔵貴重資料デジタルアーカイブ「演劇写真検索閲覧システム」

■ URL:https://www.dh-jac.net/db/butai-photo/search_sol.php関連記事はこちら>>https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/news/pc/019324.html

2023年度 ARC-iJACプロジェクト「演劇上演記録データベースを活用した、演劇資料画像検索閲覧システムの構築に関る研究」の一環として公益財団法人松竹大谷図書館では10月17日より、明治期より戦前までの 歌舞伎ブロマイドについて、Web上で閲覧できるデジタルアーカイブを公開いたしました。

2023年度 ARC-iJACプロジェクト「演劇上演記録データベースを活用した、演劇資料画像検索閲覧システムの構築に関る研究」の一環として公益財団法人松竹大谷図書館では10月17日より、明治期より戦前までの 歌舞伎ブロマイドについて、Web上で閲覧できるデジタルアーカイブを公開いたしました。松竹大谷図書館では令和元(2019)年のクラウドファンディング事業により、歌舞伎ブロマイド12,000点について、デジタル撮影と保存のための資金調達プロジェクトを実施いたしました。

成立後からアーカイブ構築やデータ入力など Web 公開に向け準備を進めておりましたが、この度、ARC-iJACが開発したデジタルアーカイブ「演劇写真検索閲覧システム」において一部公開を開始することとなりました。

この公開により、明治期より戦前までの歌舞伎の舞台写真や往年の名優の扮装写真をWeb上で検索・閲覧することができるようになります。より多くの方に松竹大谷図書館所蔵資料を活用していただくとともに、日本演劇研究へのさらなる貢献ができればと考えておりますので、公開告知へのご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

松竹大谷図書館所蔵貴重資料デジタルアーカイブ「演劇写真検索閲覧システム」

■ URL:https://www.dh-jac.net/db/butai-photo/search_sol.php松竹大谷図書館では平成25(2013)年よりクラウドファンディングによる貴重資料のデジタル化や保存プロジェクトに取り組んでおり、毎年成果を上げております。

松竹大谷図書館と立命館大学アート・リサーチセンターがアーカイブ構築を進め閲覧システムでの公開に向け書誌データ(演目、上演年月日、劇場名、役名・俳優名)の入力など準備をして参りましたが、この度10月17日より、デジタルアーカイブ「演劇写真検索閲覧システム」において12,000 枚のうち約5,500 点を公開することとなりました。

演劇写真検索閲覧システムでは、演目名や俳優名などから写真を検索することができます。検索結果のサムネイル画像をクリックすると詳細情報表示画面が開き、演目名や役名、俳優名など詳細情報が表示され、画像も拡大して見ることができます。

当時の歌舞伎の舞台や名優たちの姿が記録されている貴重な資料である歌舞伎ブロマイドのデジタルアーカイブ公開により、より多くの方に歌舞伎の魅力を感じていただき、研究者をはじめ幕内関係者の研究発展に貢献できればと考えております。なお公開後もより優良なデジタルアーカイブを目指し、引き続きデータの検証・考証を続けて参ります。

2023年10月15日(日)、アート・リサーチセンター センター長の赤間亮教授が進めている、海外の美術館コレクションをデジタル化する取り組みが日本経済新聞に紹介されました。

2023年10月11日(水)18:00より、Web配信にて第123回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。講師:鴨木年泰氏(公益財団法人 東京富士美術館 学芸課長)

タイトル:「文系パソコンオタクの学芸員による手作りデータベースの到達点と今後の展望 -美術館の学芸業務を合理化・活用できるデジタルアーカイブの運用の現場から-」

日時:2023年10月11日(水)18:00~19:30

参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

※ARCメンバー以外の方は Youtubeよりご参加いただけます。こちらからご覧下さい。

2023年10月8日(日)、アート・リサーチセンター センター長の赤間亮教授が進めている、海外の美術館コレクションをデジタル化する取り組みが日本経済新聞に紹介されました。

25周年記念国際シンポジウム

立命館大学アート・リサーチセンターは、2023年度に設立25周年を迎えたことを記念して、25周年記念国際シンポジウムを開催いたしました。

日時:2023年9月30日(土) 15:00~17:30

開催:ハイブリッド開催(創思館 101 +オンライン)タイトル:デジタル・ヒューマニティーズとデジタル・アーカイブによる学藝の⾰新-そのさらなる可能性を探る-

立命館大学アート・リサーチセンターは、2023年度に設立25周年を迎えます。設⽴以来、学術都市京都にある⽴命館⼤学の芸術・⽂化研究の拠点として、デジタル技術を活⽤した新たな研究を⽬指してきました。このようなデジタル技術を⼿法とした研究は、デジタル・ヒューマニティーズ(⼈⽂学)と呼ばれるようになり、⼈⽂学の最も先進的な研究領域となり注⽬を集めています。そのため、アート・リサーチセンターの役割は、ますます重要度を増してきており、国内のみならず、海外のデジタル・ヒューマニティーズをも牽引する存在になってきています。

また、デジタル・ヒューマニティーズの基盤となるデジタル環境は、デジタル・アーカイブによって構築されています。アート・リサーチセンターは、現在、⽂部科学省から国際共同利⽤・共同研究拠点として認定され、「⽇本⽂化デジタル・アーカイブ国際拠点」として、海外からも多くの研究プロジェクトを受け入れ、活動を強化しています。

アート・リサーチセンターにおいてこの25年間に研究蓄積されてきた日本の伝統文化を中心とするデジタル・アーカイブは、すでにオープン化されている他機関のアーカイブズとも紐付けされつつ、日本文化資源のビックデータの一角を形成しつつあります。さらに、メタバースや生成型AIの急速な浸透に見られるように、人間がデジタル空間をもう一つの活動領域として本格的に切り開いていく端緒にあたる現在、そのような文化資源のビックデータは、専門的な学術研究用のソースとしてだけではなく、より社会に開かれた活用が求められる人類共通のデジタル資源になっていくと考えられます。

デジタル・アーカイブが切り開いたデジタル・ヒューマニティーズの地平は、パブリック・ヒューマニティーズとも言うべき社会的な革新と拡張を迎えつつあります。今年度、25周年という⼀つの区切り際して、デジタル・アーカイブに関わる重要な業績を積み上げられ、アート・リサーチセンターの活動についても様々なアドバイスをいただいてきたゲストをお招きし、センターの到達点と今後の方向性を議論しつつ、さらに国内外の関連機関、研究者との連携を図るため、記念シンポジウムを開催します。

講師:

⾚間亮(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター センター⻑/⽂学部 教授)

⾼野明彦(⽴命館⼤学⾐笠研究機構 招聘研究教員)

杉本重雄(筑波⼤学 名誉教授)

Graeme Earl(ロンドン⼤学東洋アフリカ研究学院(SOAS)⼈⽂学部⻑)

細井浩⼀(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター 副センター⻑/映像学部 教授)

【司会】Travis Seifman(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター リサーチマネージャー)