-

ベルギー王立美術歴史博物館が所蔵する絵本や絵入本、浮世絵画帖などの古典籍が画像付きで閲覧できるようになりました。

https://www.dh-jac.net/db1/books/search_belgium.php

ポータルデータベースからも、所蔵者に「MRAH」と入れることで閲覧できます。

https://www.dh-jac.net/db1/books/search_portal.php

当該博物館の古典籍については、すでに高木陽子氏によって調査されており、2001年には「ベルギー王立美術歴史博物館所蔵和漢古書について」(文化女子大学紀要. 人文・社会科学研究, Vol.9, 2001.01),pp.187-206)に簡易目録が掲載させれています。

https://bunka.repo.nii.ac.jp/records/686

ARCでは、2007年以降、当該博物館の浮世絵のデジタルアーカイブを実施し、8750点もの浮世絵作品を、やはりアート・リサーチセンターの浮世絵・日本絵画データベースで公開しています。

https://www.dh-jac.net/db/nishikie/search_belgium.php

それ以降もプロジェクトは継続し、古典籍のデジタルアーカイブを進めてきましたが、途中コロナ禍もあり、公開が遅れていました。

2023年からプロジェクトが再開され、今回、572件の古典籍とそのページ画像が一気に公開されました。

公開画像の大きさには制限がありますが、大きな画像の利用を希望する場合は、直接博物館のImage Studioにお問い合わせください。立命館大学アート・リサーチセンター において、社会人スタッフを募集します。

勤務先:立命館大学アート・リサーチセンター

住所:〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1

TEL:075-466-3410

メールアドレス:r-darc@st.ritsumei.ac.jp

ウェブサイト:https://www.arc.ritsumei.ac.jp

仕事内容:日本国内、海外(米国中心)での文化財デジタル化作業(デジタル撮影、データ入力等) 年数回の長期(2~3ヶ月)海外出張あり。

雇用形態:パートタイム・フルタイム勤務スタッフ(時間雇用)

雇用期間:応相談(2025年2月~)

勤務日:月曜から金曜(勤務日数応相談)※海外派遣時は現地カレンダーで週5日勤務(土日祝はお休み)

勤務時間:9時00分~18時のうち4~8時間(6時間以上勤務の場合 休憩1時間)、週20~40時間(応相談)

休暇・休日:土・日・祝日(年末年始休暇あり)

応募資格:

・立命館大学アート・リサーチセンターの活動に理解があり、積極的に取り組める方

・基本的なパソコン操作、一眼レフカメラ、デジタルカメラの撮影経験がある方を優先

・業務に丁寧に取り組める方

・継続的に勤務が可能な方

勤務地:首都圏・近畿圏・海外(米国)

給与:時給1,100円以上(1,100円~1,500円)技能レベルに合わせて査定します。※海外派遣時には、別途手当があります。

待遇:

・勤務地に応じた出張旅費支給

・勤務状況に応じて私学共済に加入

・服装自由

応募方法:メールにて履歴書(写真付き)及び職務経歴書を添付のうえ、ご応募ください。選考後、面接日をご連絡いたします。

海外出張先では、博物館、美術館、大学図書館に所蔵される日本文化財のデジタル化業務を担います。貴重な文化財に直接触れられる仕事です。渡航前に日本での勤務に慣れ、技術を習得することが可能です。学芸員を目指される方、日本文化財に興味のある方、国際的な活動に興味のある方は、ぜひエントリーしてください。

現在、一部のデータベースに不具合が出ています。

・浮世絵・絵画ポータルデータベース

・催事型写真ポータルデータベース

・年表記事データベース

・文化人・芸能人 人物名データベース

・演劇・映画興行年表

・人名出現典拠データベース現在、回復のための作業を続けておりますが、回復がいつになるか不明です。

ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。「海月書屋」が所蔵する明治末から昭和期の、歌舞伎を中心とする役者絵葉書・ブロマイド類約1,850点がデジタル化され、一般公開されました。

海月書屋絵葉書データベース

https://www.dh-jac.net/db/butai-photo/search_kgt.php催事型写真ポータルサイトからも閲覧することができます。

https://www.dh-jac.net/db/butai-photo/search_portal.php

本コレクションは、役者個人の写真が中心です。役者の名前や代数、演目名、制作年代などから検索することができます。一般的な歌舞伎絵葉書のほか、役者の顔を絵で描いた絵葉書、小芝居の役者、映画俳優、絵葉書・ブロマイドの袋(販売店名入り)等を含む貴重なコレクションです。

銀座上方屋製で、明治末から大正初年頃の、役者の顔貌のみを拡大撮影した絵葉書100枚(帝国劇場の女優や新派役者も含む)を収容する特製アルバム「百面相絵はがき帖」も登載されています。

今後も引き続き、正確なメタデータを追加していきます。データの誤りや未記載の情報等についてお気づきの点がありましたら、お知らせいただけますようご協力をお願いします。

第4回展覧会「ユニークな忠臣蔵浮世絵あれこれ」がオープンになりました。

これまで、赤穂市では、アート・リサーチセンターの電子展示システムを活用して、3回のデジタル展覧会を実施してきました。第四回目となる今回は、役者絵・芝居絵・物語絵・武者絵にとどまらない、だれもが知っている物語であればこそ浮世絵師たちが豊かな発想力をもって工夫を凝らしたユニークな68作品を、さまざまな切り口で紹介し、解説します

実際の芝居の豪華な演出を反映させたものや、『忠臣蔵』全段を1つの画面に巧みに描いたもの、洋風表現を取り入れたもの、読み解くのに相当の知識量が求められる見立絵、見れば思わず吹き出してしまいそうな戯画や擬人絵、子どもに限らず大人も十分楽しめるおもちゃ絵など、その多彩な作品世界はまさに「忠臣蔵文化」の広がりを具現化しているといっても過言ではありません。

浮世絵師が趣向を凝らし、それを庶民が喜んで享受した多種多様な忠臣蔵浮世絵をどうぞご堪能ください。

赤穂市「忠臣蔵」浮世絵デジタル展示室

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/report/v_museum/

赤穂市「忠臣蔵」浮世絵データベース

https://www.dh-jac.net/db/nishikie/search_ako.php

赤穂市HPからの入り口

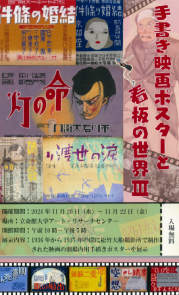

https://www.city.ako.lg.jp/edu/shougai/akoukiyoedatebase.html【会期】2024年11月20日(水)-2024年11月22日(金)

【時間】10:00~17:00

【会場】立命館大学衣笠キャンパス アート・リサーチセンター 多目的ルーム

入場無料

主催:研究拠点形成支援プログラム「京都ストリート⽂化アーカイブの構築と発信プロジェクト」、科研費基盤研究C「昭和期の映画館文化に関するノンフィルム資料アーカイブの構築」、立命館大学アート・リサーチセンター

映画がサイレントからトーキーに移る昭和のはじめごろ、京都の町中の映画館では劇場内に上映中や予告宣伝用に手書きのポスターが飾られていました。当時は殆ど毎週のように映画が封切られておりましたので、そのポスターの数も相当なものだったと想像できます。

今回はその中から松竹座、夷谷座など松竹系の映画館用に描かれたポスターの内、松竹大船撮影所で制作された作品のポスターを展示いたします。描いたのは当時から歌舞伎で有名な京都南座のまねき看板を手掛けていた竹田耕清(猪八郎)。映画に合わせて構図やタッチ、書体などを駆使して描かれた手書き映画ポスターの世界をお楽しみください。また今回は昭和30~40年代の京都の映画館地図及び映画館の絵看板写真もご覧頂けますので、そちらの方も懐かしんで頂けましたら幸いです。

今回展示いたしますのは京都の映画看板製作所「タケマツ画房」が所有していた手描きポスターで、1928年から1942年頃までに京都の中心街にあった松竹系の劇場に飾られていたものです。当時はほかの映画館でも同様のポスターが飾られていたと思われますが、現在現物を確認できるのはこれらのポスターのみとなっており、当時の映画館の雰囲気を知る上で非常に貴重な資料だと言えます。所蔵枚数は約800枚ほどで、全て松竹系の劇場にかかっていた作品です。今回は3回目の展示として、1936年~1937年に「松竹大船撮影所」で制作された作品の手描きポスター約60点を展示いたします。その他、京都の松竹系映画館のマッチ広告や劇場製作のオリジナルポスターとの比較展示も行います。

清元節は、歌舞伎の伴奏音楽で、常磐津・富本とともに、豊後節系の浄瑠璃で、文化年間(1804~1818)に富本節から独立した流派です。軽妙洒脱な語り口で人気を博し、歌舞伎舞踊を代表曲が数多くあります。

長唄、義太夫節、富本節の正本と合わせて、8455点の音曲正本が閲覧できるようになりました。

国立音楽大学 竹内道敬文庫 音曲正本閲覧システム:

https://www.dh-jac.net/db1/books/search_kunishohon.php?lang=jaARC バーチャル・インスティチュート「国立音楽大学附属図書館 竹内道敬文庫の世界」:

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/kunitake/

2024年度「AI解読支援システムを使った くずし字解読力錬成講座」をスタートします。

この講座は、ARCが運用する古典籍・浮世絵・古文献データベースの機能である「くずし字翻刻支援・教育システム」を使ってオンライン上で行われるものです。いつでも、どこでも、自由に時間を使って訓練ができます。

国内外の日本学研究者でくずし字解読の能力を身に着けたい方はだれでも参加できます。特徴は、

1,熟練のチューターによって添削指導を受けられること

2,AIによるサジェスト機能が使えること

3,ARCの大規模なデータベースに登載されている作品から教材を広く選択できること。

4,データベース未搭載の作品も、追加できること。

単発で行われるくずし字講座や翻刻そのものが目的のシステムとは違い、自分のペースで自身で作品・資料を読み進めながら<解読能力の訓練>をしていくことができることです。

初級・中級レベルの方々が主に対象になります。なお、本システムは画面単位でのOCRシステムMIWOも導入しています。MIWOによって解読された結果を保存したうえで、修正していくことで高速に翻刻プロジェクトを進めることができます。

個人・グループの研究プロジェクトで、特定の作品・作品群の翻刻プロジェクトへの支援を希望する場合も、この機会にプロジェクト登録してください。参加費は無料です。

※なお、本講座は、令和 6(2024)年度「国際日本研究」コンソーシアム公募事業の支援を受けています。参加希望の方は下記のフォームからお申し込みください。

↓↓↓

申込みフォーム

締切日:2024年10月4日(金)12時(JST)【実施内容詳細】

実施期間:2024年10月14日から2025年3月15日まで

使用言語:日本語(日本語古文献の翻刻能力を身に着けるには日本語能力が必要です)

1、くずし字で書かれた文献を解読していきたい初心者から中級者(定員:25名)

※熟練チューターの添削指導を受けられます。2、AI文字単位解読支援・MIWO翻刻システムを使い、翻刻プロジェクトを展開したい個人・グループ

※チューターの指導は受けられません。なお、博士論文等や自身の研究論文に引用する文献の解読のみに特化した目的での参加はご遠慮ください。

【スケジュール】

10月14日頃 採択通知

10月17日(JST 20時)・18日(JST 9時) オンライン説明会(見逃し配信があります)

11月・12月に古典籍にかかわる講演(英語・日本語)

※また、期間中数回のシステム講習会を予定しています。3月下旬 クロージング・ミーティング開催

【問合せ先】

立命館大学アート・リサーチセンター

国際卿共同利用共同研究拠点 事務局

Email: r-darc@st.ritsumei.ac.jp

Tel: +81-75-465-8476この度、立命館大学アート・リサーチセンターは、国立国会図書館の「歴史的音源」の配信提供に参加することになりました。

国立国会図書館から提供されている「歴史的音源」のすべてをセンター内で視聴していただくことが可能です。

利用方法は「各種利用申請」(https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/application/)をご参照ください。

※国立国会図書館歴史的音源ホームページ https://rekion.dl.ndl.go.jp/ja/

立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)では、国際共同研究プロジェクトの活動支援の一つとして、米国のESRI社のGISプラットフォーム(ArcGIS)で利用できるArcGIS Onlineアカウントの提供を行っています。国際共同研究プロジェクトのメンバーは、以下の条件で当センターが発行するアカウントを利用できます。希望者は、ml-tech-support[ at ]ml.ritsumei.ac.jpに、ご連絡ください([ at ]は@へ置き換えてください。)。この際、メールの件名を「ArcGIS Onlineアカウントの発行希望」とし、本文に1. 氏名(英語表記も追記)、2. 登録プロジェクト名、3. メールアドレスを記載してください。

- 国際共同研究プロジェクトに登録している研究者(分担者、院生含む)。

※国際共同研究プロジェクトにまだ登録されていない場合は、まず、国際共同研究プロジェクト〔研究設備・資源活用型〕[D]の申請書をご提出ください。なお、国際共同研究課題教育実践の目的とした場合は、国際共同研究課題〔ARCシステム教育実践活用〕[E] の申請書をご提出ください。→詳細はこちらです。

- 発行するアカウントは、一人一アカウントとなります。

- 各ユーザーは、250クレジットを使用できます。※追加を希望する場合は別途ご相談ください。

- 本アカウントは年度ごとに更新が必要となります。

- 登録者の上限に達した場合、お申込みいただいてもアカウントの発行や、年度をまたぐ継続利用ができない場合があります。