-

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

日本音楽研究で大きな業績を残された竹内道敬先生の近世邦楽資料は、世界最大規模のコレクションで、国立音楽大学附属図書館に所蔵されています。浮世絵や芝居番付は、すでにオンライン公開されていますが、この度、5100冊にも及ぶ長唄正本(ながうたしょうほん)も公開されました。

→https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/kunitake/d/

このコレクションの特色は、同じ曲目の正本を数多く所蔵しているという点にあります。たとえば「京鹿子娘道成寺」は、様々なバリエーションを持つ73点もの正本があります。

日本音楽史、歌舞伎史、出版物文化史、さらには浮世絵研究などの資料として、是非ご活用ください。

2月14日から3月31日まで開催していますオンライン展示「三国志 水魚之交」展(オンライン展示:https://suigyo.gameexhibition.net)の関連イベントとして、オンライン講演会を2022年3月21日に開催します。(参加無料)

2月14日から3月31日まで開催していますオンライン展示「三国志 水魚之交」展(オンライン展示:https://suigyo.gameexhibition.net)の関連イベントとして、オンライン講演会を2022年3月21日に開催します。(参加無料) 講演会では、日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点「世界各地の伝承遊戯の収集と保存」プロジェクトに参加されている梅林勲先生にご講演いただきます。また、立命館大学アート・リサーチセンター拠点形成支援プログラムの研究成果として、中村彰憲先生・細井浩一先生にもご登壇頂きます。

皆様是非ご参加ください。

◆「三国志 水魚之交」オンライン講演会◆

https://suigyo.gameexhibition.net/topics/

日時:2022年3月21日(月) 16:00-17:30

場所:オンライン(ウェビナー)

https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/97815419256

ウェビナーID:978 1541 9256概要:

16:00-16:45 中村彰憲先生「中国ゲーム産業史からみる三国志」

16:45-17:30 細井浩一先生・梅林勲先生「中国象棋からみる「三国志」と伝承遊戯アーカイブ」主催:「三国志 水魚之交」展実行委員会

共催:立命館大学ゲーム研究センター、立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」

◆「三国志 水魚之交」オンライン展示◆ 3月31日まで開催:https://suigyo.gameexhibition.net

2022年2月25日(金)、26日(土)立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点 「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」・「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」プロジェクト2021年度成果発表会が開催されました。

プログラムはこちら(PDF形式)。

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、今回はオンラインで開催となりました。

「『アジア芸術学』の創成」オンライン展覧会 めぐりあいアジア―芸術の移動・想像・創成― の一環として「オンライン・ギャラリートーク」を開催します。

<イベント> オンライン・ギャラリー・トーク

開催日:2022年3月6日(日)

時 間:13:00~15:00参加方法:Zoomで参加(登録時にメールでお知らせします。)

【参加登録はこちら】

「『アジア芸術学』の創成」オンライン展覧会 めぐりあいアジア―芸術の移動・想像・創成―は立命館大学アジア・日本研究所と立命館大学アート・リサーチセンター日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点(ARCiJAC)が共同で開催いたします。

立命館アジア ・ 日本研究機構のアジア ・ 日本研究推進プログラムに採択された「『アジア芸術学』の創成」プロジェクトは、日本を含むアジア各地域の多様な芸術に対し、美学・ 美術史学・ 演劇学などの芸術諸学のみならず、文学・ 版本書誌学 ・ 歴史学 ・ 比較文化史 ・人文地理学・ 情報人文学といった、多様な学問分野を導入することで、新たな芸術研究の地平を切り開くことを目指しています。

このたび、研究成果の一端をオンライン展覧会として公開させていただくことになりました。

是非、ご高覧賜りたくご案内を申し上げます。開催期間:2022年3月1日(火)~3月31日(木)

参加方法:オンライン(無料)2月28日(月)、京都市東山区五条坂かいわいの登り窯について記録や記憶を後世に残そうとする、

木立雅朗教授が率いる共同研究チームの活動が、朝日新聞に掲載されました。[イベント情報]2022年2月26日(土)2022年2月25日(金)、26日(土)立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点 「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」プロジェクト成果発表会が開催されます。

日時: 2022年2月26日(土)10:30-17:45

実施方法: 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、オンラインでの開催となります。(Zoom)主催:立命館大学アート・リサーチセンター、文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」、「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」 プロジェクト

お問い合わせ: r-darc (at) st.ritsumei.ac.jp (at を @に変えてください)

プログラム

2月26日(土) 10:30-11:45 「⽇本⽂化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」プロジェクト 成果報告(各15分・質疑応答含む)

26. コラボレーション型プロジェクト︓AI とゲームシステムによる「遊べる京都⽂化資源アーカイブ」の構築」

プロジェクト代表者︓⽴命館⼤学 映像学部 准教授 斎藤 進也

コラボレーションG ︓ゲームという⼿段を通じた浮世絵などの画像公開システム開発プロジェクト

コラボレーションG ︓近代のまちを語るものたちー古写真・絵葉書・映像資料の時空間データベースの構築ー プロジェクト

発表者︓⽴命館⼤学 映像研究科 修⼠課程 1 回⽣ 岡⽥ 陸

27. 「江⼾・明治・⼤正期の⼤規模⽂化情報の連環による知的⽣産プロジェクト」

プロジェクト代表者︓⽴命館⼤学 ⽂学部 教授 ⾚間 亮

発表者︓⽴命館⼤学 ⽂学研究科・⽂化情報学専修・博⼠課程前期課程 ⼾塚 史織

発表者︓⽴命館⼤学 ⽂学研究科 1 回⽣ ⼭本 睦⽉

発表者︓⽴命館⼤学 ⽂学研究科 博⼠課程後期課程 安宅 望

28. 「空間ビッグデータの活⽤の可能性について」

プロジェクト代表者︓⽴命館⼤学 ⽂学部 教授 ⽮野 桂司

29. 共同研究「ボロブドゥール寺院と當麻寺の三次元計測可視化」

プロジェクト代表者:立命館大学 先端総合学術研究科・教授 竹中 悠美

発表者:立命館大学 先端総合学術研究科一貫性博士課程・7回生 向江 駿佑

30. 「『遊び』をテーマとした⻑江家住宅のリアルX バーチャル展⽰会プロジェクト」

プロジェクト代表者︓⽴命館⼤学 ⽂学部 特任助教 佐藤 弘隆11:45-13:00 -休憩(75分)- 13:00-13:45 【国際共同利⽤・共同研究拠点 テクニカルサポートボード ワークショップ】

ARC リサーチスペース と Intelligent Production Tool “KINUKAKE”

発表者︓⽴命館⼤学 ⾐笠総合研究機構 准教授 ⾦⼦ 貴昭

発表者:⽴命館⼤学 ⽂学部 教授 ⾚間 亮13:45-14:15 「⽇本⽂化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」プロジェクト 成果報告 (各15分・質疑応答含む)

31. 「ゲームという⼿段を通じた浮世絵などの⽂化的な素材公開プロジェクト」

プロジェクト代表者︓ ⽴命館⼤学 情報理⼯学部・教授 THAWONMAS Ruck

発表者:⽴命館⼤学 理⼯学部電⼦情報⼯学科博⼠後期課程 WEI Zhenao

32. 「古典籍での遊び ―AIによる甲骨字トレースから甲骨への復元、および日本古典籍修復への試みに関するプロジェクト」

プロジェクト代表者︓ ⽴命館⼤学 情報理⼯学部・准教授 孟 林

発表者:⽴命館⼤学 理⼯学部電⼦情報⼯学科博⼠後期課程1年⽣ LYU Bing

発表者:⽴命館⼤学 理⼯学部電⼦情報⼯学科修⼠1年⽣ WANG Ziming14:15-14:45 国際共同利⽤・共同研究拠点 国際共同研究課題 成果報告 (各15分・質疑応答含む)

33. 「徳島城博物館所蔵甲冑コレクションの3D データベースの構築」

課題代表者︓徳島⼤学総合科学部 准教授 塚本 章宏

34. 「『鴨川古写真GIS データベース』の構築と河川環境の変遷分析に関する研究」

課題代表者︓近畿⼤学総合社会学部 准教授 飯塚 公藤14:45-15:00 -休憩(15分)- 15:00-17:55

16:30-16:40国際共同利⽤・共同研究拠点 国際共同研究課題 成果報告 (各15分・質疑応答含む)

35. 「欧⽶の⽇本美術品のデジタル・アーカイブによるWEB 版総合⽬録構築とその活⽤」

課題代表者︓メトロポリタン美術館 アソシエイト・キュレーター Monika BINCSIK

発表者︓⽴命館⼤学 ⽂学部 教授 ⾚間 亮

36. 「インド国⽴サラール・ジャング博物館所蔵⽇本美術デジタル・アーカイブ」

課題代表者︓京都⼥⼦⼤学家政学部 准教授 前﨑 信也

37. 「芳賀⽮⼀『⽇本⼈名辞典』からの歴史⼈物情報の抽出および情報構造化」

課題代表者︓尾道市⽴⼤学 経済情報学部 准教授 ⽊村 ⽂則

38. “Qaitʼbay Citadel (1477―1479):Visualizing the Main Coastal Fortification of Medieval Alexandria、Egypt”

課題代表者:Advisor of NRIAG President for Cultural Heritage、National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG) SOLIMAN

39. “Expanding the Study of Japanese Photography and Gender:Modules for Teaching and Public Access”

課題代表者・発表者︓Assistant Professor、The University of British ColumbiaKelly Kelly M. MCCORMICK

発表者︓Curatorial Fellow, Wellesley College Carrie CUSHMAN

40.“Using Digital Archives to Create a Research Network of Japanese Cultural Resources in the UK and Utilising Digital Resources for Japanese Studies”

課題代表者︓Lecturer in Digital Japanese Arts and Humanities、Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures (SISJAC) 松葉 涼⼦-休憩(15分)-

41. ⼝述史と資料に基づく⽣活空間のGIS データベース化︓滋賀県栗東市の旧街道筋集落を中⼼に

課題代表者︓慶應義塾⼤学法学部・准教授 笠井 賢紀

42.“Digital Database and Visualization of Borobudur Maritime Landscape and Japan―Indonesia Maritime Connection”

課題代表者︓Researcher、Research Center for Area Studies、Indonesian National Research and Innovation Agency Fadjar I.THUFAIL

43. “Digital Archiving of Indonesian Cultural Heritage and Development of 4D High―Definition Visualization Contents”

課題代表者︓Researcher、Research Center for Area Studies、Indonesian National Research and Innovation Agency Fadjar I.THUFAIL

44.“ Cultural salons and the visual arts in Kyoto and Osaka、1750-1900:Digitizing Kamigata surimono and paintings”

課題代表者︓ Emeritus Professor、SOAS、University of London Andrew GERSTLE

発表者︓⽴命館⼤学 ⽂学部 教授 ⾚間 亮17:40-17:45 閉会挨拶 プログラムはこちらからもご覧いただけます

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

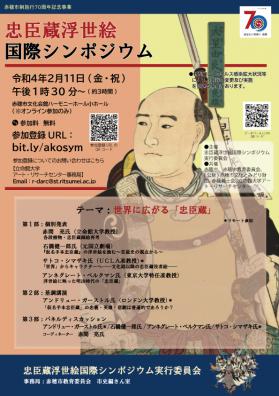

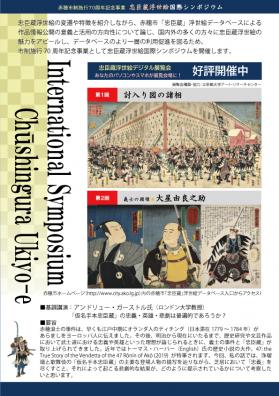

In collaboration with Ako City, the International Joint Digital Archiving Center for Japanese Art and Culture (ARC-iJAC), Art Research Center, Ritsumeikan University, organized the Chushingura Ukiyo-e International Symposium--Spreading the Legend of Chushingura to the World--on February 11, 2022.

Based on a historical event, Chushingura (The Treasury of Loyal Retainers) tells the story of forty-seven rōnin, or leaderless samurai, from Ako, who avenged the death of their lord.

The symposium began with a welcoming address by the mayor of Ako, Masatoshi Murei, followed by the individual presentations of Professor Satoko Shimazaki (UCLA), Dr. Annegret Bergmann (The University of Tokyo), Kenichiro Ishibashi (Kabuki Researcher), and Professor Ryo Akama (Ritsumeikan University), the current Director of the ARC.

In the second part, Emeritus Professor Andrew Gerstle (SOAS University of London) gave a keynote speech to discuss the question ʻAre the Depictions of Loyalty, Heroism, Tragedy in Kanadehon chushingura universal?ʼ. The symposium concluded with a panel discussion moderated by Prof. Akama.

In the second part, Emeritus Professor Andrew Gerstle (SOAS University of London) gave a keynote speech to discuss the question ʻAre the Depictions of Loyalty, Heroism, Tragedy in Kanadehon chushingura universal?ʼ. The symposium concluded with a panel discussion moderated by Prof. Akama.Ako City and the ARC have been collaborating on the digital archiving of the Chushingura Ukiyo-e Collection held by the city which is available in the Ako City Chushingura Ukiyo-e Database on the ARC website.

Based on the database, digital exhibitions have also been launched in the ARC Virtual Institute, which facilitates developing database operation methods and promoting its utilization.

>> Click here to enter the Ako City Chushingura Ukiyo-e Digital Exhibition.

>> Click here for the Ako City Chushingura Ukiyo-e Database.

The symposium took place in the Ako City Culture Hall without an audience to prevent the spread of COVID-19 but was broadcasted online via Zoom.

There were a total of 122 registrations from 15 countries for this event.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

続きを読む>>2022年2月12日(土)に、第11回 知識・芸術・文化情報学研究会を開催します。

下記の通り第11回の研究集会の参加者申し込みを受け付けておりますので、奮ってご参加ください。

またこの会は、ARC-iJACの若手研究者カンファレンスとして位置付けられています。「知識・芸術・文化情報学研究会」詳細

芸術・文化、およびその他の関連する分野の情報・知識研究に興味のある学生および若手研究者を主に意識し、発表・交流のための場として「知識・芸術・文化情報学研究会」を2011年度に発足させ、これまで10回の研究集会を開催しました。

本研究集会は、異分野の人的交流を通じて、参加者相互が新たな研究テーマや方法を発見できる場と位置づけており、学会発表とはひと味違う萌芽的・冒険的な発表も歓迎します。■ 日時:2022年2月12日(土)13:00開始

■ 実施方法:オンライン開催(Zoom使用)

※ アクセス方法は発表者および参加申し込みをいただいた方にメールでお知らせします。

※ 会場による開催はございませんのでご注意ください。主催:知識・芸術・文化情報学研究会

世話役〔五十音順〕:赤間亮(立命館大学)、阪田真己子(同志社大学)、田窪直規(近畿大学)、村川猛彦(和歌山大学)

共催:アート・ドキュメンテーション学会関西地区部会、情報知識学会関西部会

協力:立命館大学アート・リサーチセンター

文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点

「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」■ 参加申し込み方法

2022年2月9日(水)までに、氏名・所属を明記の上、kacimeeting+2022■gmail.com 宛に電子メールでお申し込みください(■を@に変えてください)。

※ 参加費は無料です。

※ 研究発表会後に懇親会(オンライン開催、無料)を予定しています。大学や分野の枠を超えた交流の場にしたいと思いますので、あわせてご参加ください。プログラム: →発表要旨 13:00 開会挨拶 13:05 発表1

「鎧兜の3次元計測データに基づくデジタルコンテンツの作成」

Zhang Zian(立命館大学大学院情報理工学研究科)13:30 発表2

「深層学習によるボロブドゥール寺院壁画レリーフのセマンティック・セグメンテーション」

季 申予(立命館大学大学院情報理工学研究科)13:55 休憩 14:10 発表3

「情報処理科目を対象とした理解度テストの作成支援に関する研究」

山口 晶啓(和歌山大学大学院システム工学研究科)14:35 発表4

「for文は必要か―プログラミング授業における設問と分析」

村川 猛彦(和歌山大学システム工学部)15:00 休憩 15:15 発表5

「映像制作における記録の役割に関する研究」

辻 俊成(立命館大学大学院文学研究科)15:40 発表6

「自治体映像資料に関するデジタルアーカイブ構築の実践

~「京都ニュース」のデジタルアーカイブ構築を事例に」

宮田 悠史(立命館大学大学院文学研究科)16:05 発表7

「WEBコンテンツのデータベース化による世代ごとのCGMの傾向分析」

森 敬洋(立命館大学大学院先端総合学術研究科)16:30 休憩 16:45 発表8

「アメリカンコミック原作映画から見るヒーロー像及び悪役像の変遷に関する研究」

川本 純(同志社大学文化情報学部)17:10 発表9

「「法華経」の和歌と絵画のテキスト解析を通じた分析」

相田 愛子(日本学術振興会特別研究員RPD・金沢大学)17:35 閉会挨拶 17:50 懇親会 アート・リサーチセンター(ARC)では「忠臣蔵浮世絵国際シンポジウム」を開催いたします。

開催日:2月11日(金)

時 間:13:30から(約3時間)

テーマ:世界に広がる「忠臣蔵」参加方法:オンライン(要登録)

続きを読む>>

〈参加登録はこちら〉[イベント情報]2022年2月 2日(水)2022年1月19日に開催された、第98回 国際ARCセミナーの様子がYouTubeで公開されました。

タイトル:「京都の大衆音楽のルーツを辿る 〜バンヒロシ大学 in 立命館大学〜」

講師:バンヒロシ氏(ミュージシャン/ロックンローラー)

斎藤進也氏(立命館大学映像学部 准教授)

竹田章作氏(立命館大学映像学部 教授)是非ご視聴下さい。

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25