草双紙などに描かれている文章や細かい絵の描写を版木で彫るには高い技術を必要とする。そして、その彫において重要なのが「板屋」と呼ばれる業者である。草双紙や浮世絵といったものを緻密に彫り上げる際の版木には、材木屋ではなく版木専門の業者「板屋」が表面を極度に滑らかにしたものを提供していた。そのことによって彫を行う際に鑿などが版木に引っかかることなく、版木を彫ることが出来たのである。

1.「版下絵を版木に張る」

話を製作の過程に戻すこととする。版下絵を受け取った彫師は、まず絵の輪郭を彫り上げた「主版」作りに取り掛かります。その第一段階として版下絵を絵が描かれた方が裏になるように、糊付けを行った版木に張り付ける。この版下絵を張る際に斜めにずれたり、空気が入ってしまっても版下絵に用いられる和紙は薄いため剥がしてやり直そうとするとてしまします。よってこの作業は、彫師のなかでもベテランの師匠格が行っていたのである。

2「彫る」

先ず、絵の部分を担当する彫師に目を向けていく。版下絵を張り付けた後、先ず輪郭線の両側を彫り上げてゆく。この工程は細かい部分から大きい部分へと行っていく。この時、画線の左右の内側から若干の傾斜をつけて彫り、次に外側から彫り、溝をつける。これにより輪郭線が切り出されていくのである。この作業を「切り回す」といい、墨版を彫る際に一番重要な部分である。この内側の傾斜によって摺師が刷る際に絵の具だまりが出来ずきれいに色を紙にすることが出来るのである。

よって、彫る際に彫師は板を彫りやすい角度回転するなどといったことは、しなかったようだ。板の向きを最初から最後まで固定したまま動かさない。板を回転させると彫りこむ角度が変わってしまうため、刷り師が刷る際に絵の具だまりが出来てしまうためだ。

そして最も高等テク ニックとされたのが頭部の生え際の彫りである「毛割」である。絵師は版下には細かい「毛割」などは描かず、絵師の技量に任されるのがほとんどであった。「毛割」を含めた人体の頭部の彫りを行う彫師のことを「頭彫り」という。鼻筋や輪郭といった細い線を彫り上げる技量のみならず、全体のバランスを考慮しながら線を外側に彫り上げてゆくのか、内側に彫り上げてゆくのかなどを見極める画才も必要とされる。特に鼻筋や毛割といった部分は極めて高い技術が求められる。稀に、一センチに四本の毛割を行うような超絶技巧を行うような彫師もいることは驚きである。よって、「頭彫」は彫師のなかでも師匠格の熟練の彫師に任されることが多い。

ニックとされたのが頭部の生え際の彫りである「毛割」である。絵師は版下には細かい「毛割」などは描かず、絵師の技量に任されるのがほとんどであった。「毛割」を含めた人体の頭部の彫りを行う彫師のことを「頭彫り」という。鼻筋や輪郭といった細い線を彫り上げる技量のみならず、全体のバランスを考慮しながら線を外側に彫り上げてゆくのか、内側に彫り上げてゆくのかなどを見極める画才も必要とされる。特に鼻筋や毛割といった部分は極めて高い技術が求められる。稀に、一センチに四本の毛割を行うような超絶技巧を行うような彫師もいることは驚きである。よって、「頭彫」は彫師のなかでも師匠格の熟練の彫師に任されることが多い。

逆に、「胴彫」といった着物などの線の彫を担当する彫師には「頭彫」に対しあまり高等技術は必要なかったようだ。

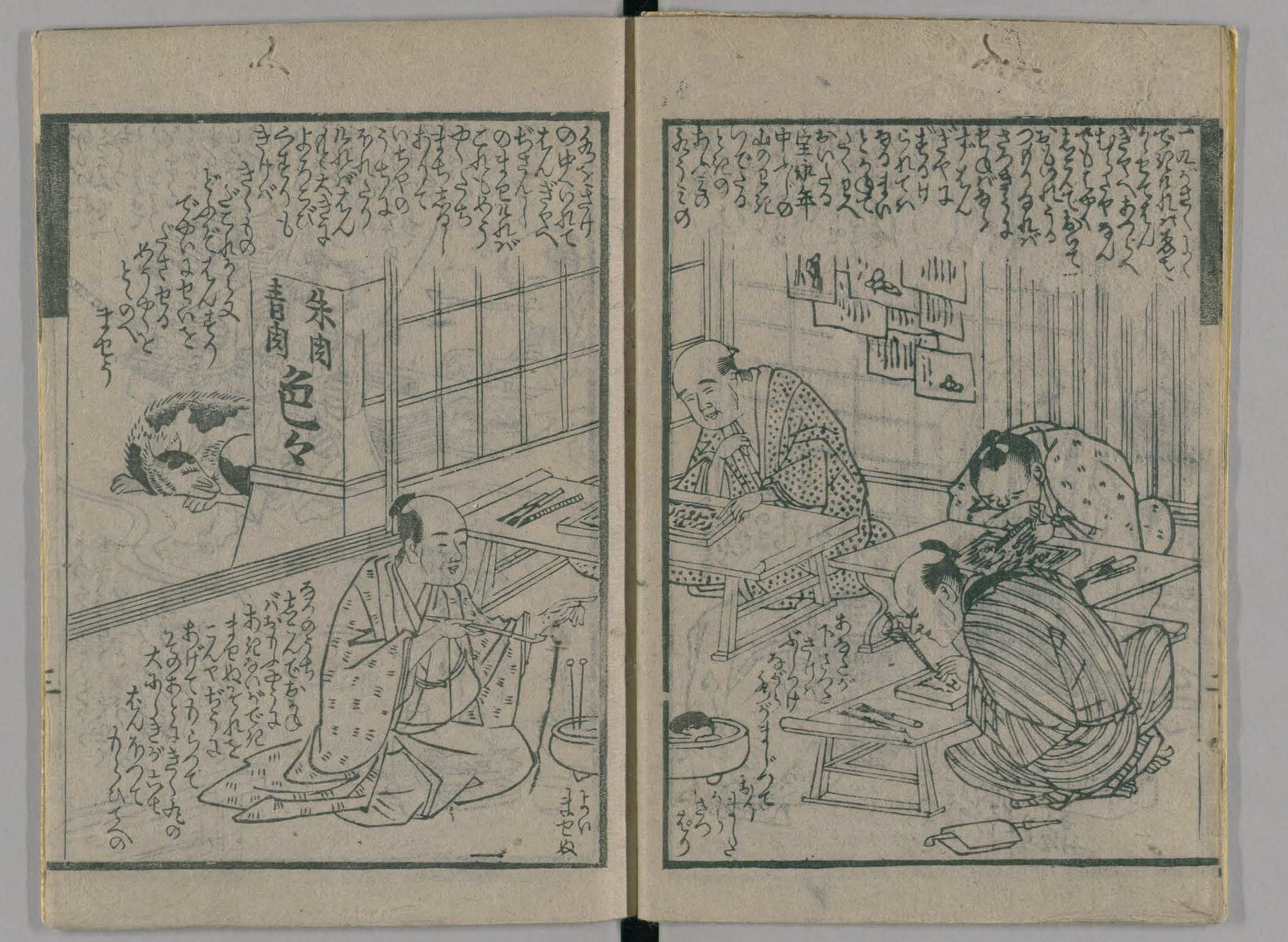

↑【頭彫】

次に字を担当する彫師に目を向けてゆく。

また草双紙において重要なのが、「字彫」である。文字の通り草双紙などにおける字を彫る彫師のことを指す。絵を彫る際と違い「薬研彫」といって根を広く文字面が細くなる台形の形に彫る。大量の刷りに耐え るにはその方が丈夫であるからだ。

るにはその方が丈夫であるからだ。

草双紙の「主版」は以上の工程をもって完成する。

更に、草双紙の場合は内容の部分は墨のみで刷る「墨摺り」が基本だが、表紙には様々な色が使われる多色刷りが多い。その多色刷りの場合には、今まで述べてきた工程に「色版」というものを作成する工程が加わる。

←【字彫り】

(※色版については、『F2.1 色版』に詳細を明らかにすることとする。)

←【胴彫】

この様な作業を、版元や絵師からの指示に従い、修正する部分はやり直し主版を作り上げてゆく。

版下絵に従い彫る→刷る→版元・絵師のチェック→修正部分を彫りなおす→刷る→版元・絵師のチェック・・・・・という工程があり、最終的に版元が問題なしとした場合、それが主版となる。この主版をつくるまでの工程を「校合摺」という。次の『1.3校合摺り』で詳しく見ていくこととする。(ymd)

≪ 続きを隠す