C9 教育媒体としての絵本

-

-

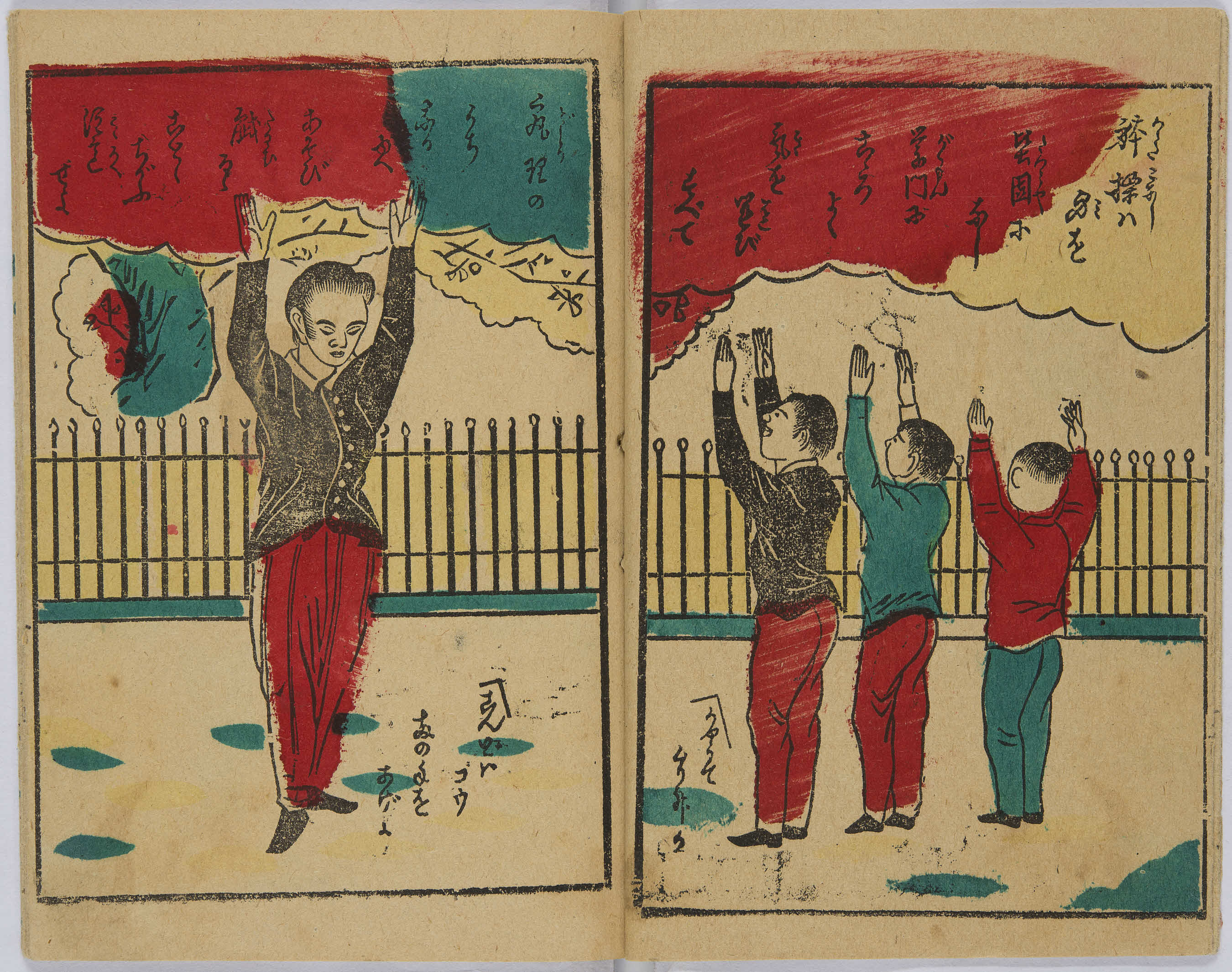

『遊歩学の友』

編著者:未詳

判型:中本 1冊

出版:明治30年(1897)頃ヵ

所蔵:立命館ARC 作品番号:arcBK03-0423.明治時代にかけて、絵本は教育媒体としての役割も果たした。主に学校教育と家庭教育がある。学校教育が一定の普及をみせていたが、その時期から絵本は家庭教育の一助としても扱われるようになり、学校教育に於いても家庭教育に於いても、絵本が子どもの人格形成に関与する情報媒体であるという認識が持たれ始めた。またこの時期から日本各地に幼稚園が次々に開設され始め、明治十九年(1886)には、全国で約四十ヶ園を数えるに至った。明治二十年代には、幼児教育の重要性が徐々に認識され始め、教具のひとつとして絵本が採り入れられた。

右の画像は学校教育の例であるが、右側の生徒が左側の教師の真似をして腕を上げている場面である。体操をしている場面を描いたと思われる。このように、教育風景を絵本に盛り込んだものが多く見受けられるようになった。

加えて、都市の風景・乗り物の近代・住空間・家族を象徴する絵本も多く出版された。理由として、日常的に往来する風景や、移動の手段、住宅や家族の形態が子どもの成長に影響を及ぼすと考えられていたからである。すなわち、教育媒体としてのメディアは、社会の情報媒体と密接な関りがあったと言えよう。(栁) -

関連記事