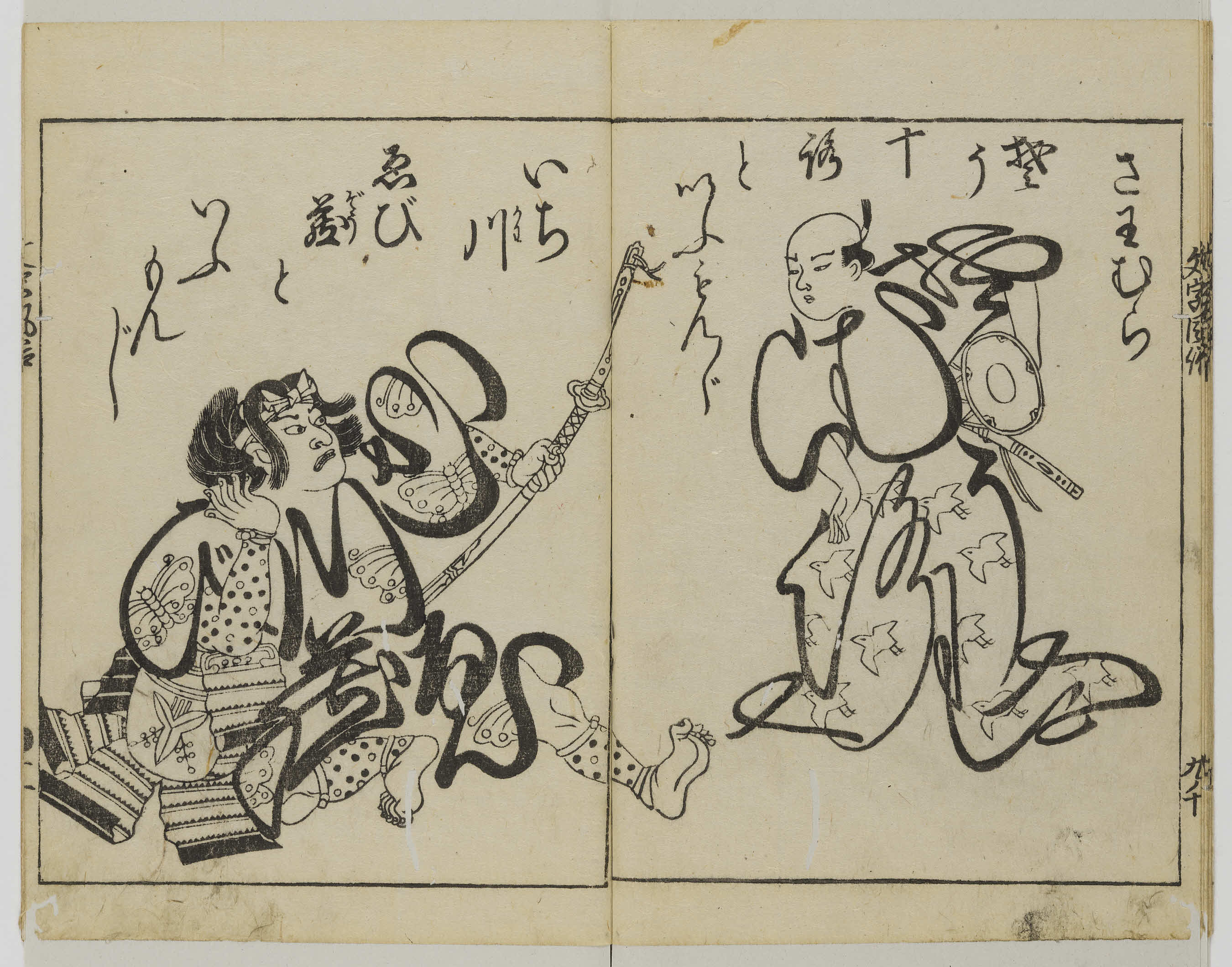

E4.4 文字絵本.

-

-

『文字風俗』

作者:未詳

書型:半紙本 1冊

出版:宝暦(1751)頃

所蔵:立命館ARC 資料番号:arcBK02-0296.平安時代に芦手絵として始まったとされる文字絵は、小野恭靖氏によれば、その後の展開を含めて、大きく4種類に分類できるいう。

1,文字によって輪郭をかたどり、絵とするもの。古来有名な「つるまむし入道」がその代表例。

2,に小さな文字を集積することによって大きな絵を構成するもの。細かな文字を用いた経文によって富士山を形作るような例。

3,もともと形象のあるものを文字の形にデフォルメしたものがある。例えば、猫を用いて平仮名の「く」や「し」の形とする例。

4,文字の中に絵を描くもので、李氏朝鮮の民画がその代表。

この内、1が江戸時代に流行したものであり、ここで紹介する『文字風俗』もそれである。

本作品は、新出文字絵本で、これまで紹介されたことはないと思われる。「さわむらそう十郎といふもんじ」「いち川ゑび蔵といふもんじ」と、文字絵の脇に説明もあり、わかり易いが、この本をみて楽しむというよりも、いわば文字絵の絵手本として使われ、購入者はこれ何度も描いて、練習し、席書きしてみせて自慢したものだろう。見て楽しい文字絵デザイン集という趣。(a.)【参考】

『源平文字絵』

所蔵:立命館ARC 作品番号:hayBK02-0232 -

関連記事