E2.2 摺り 現代語訳

-

-

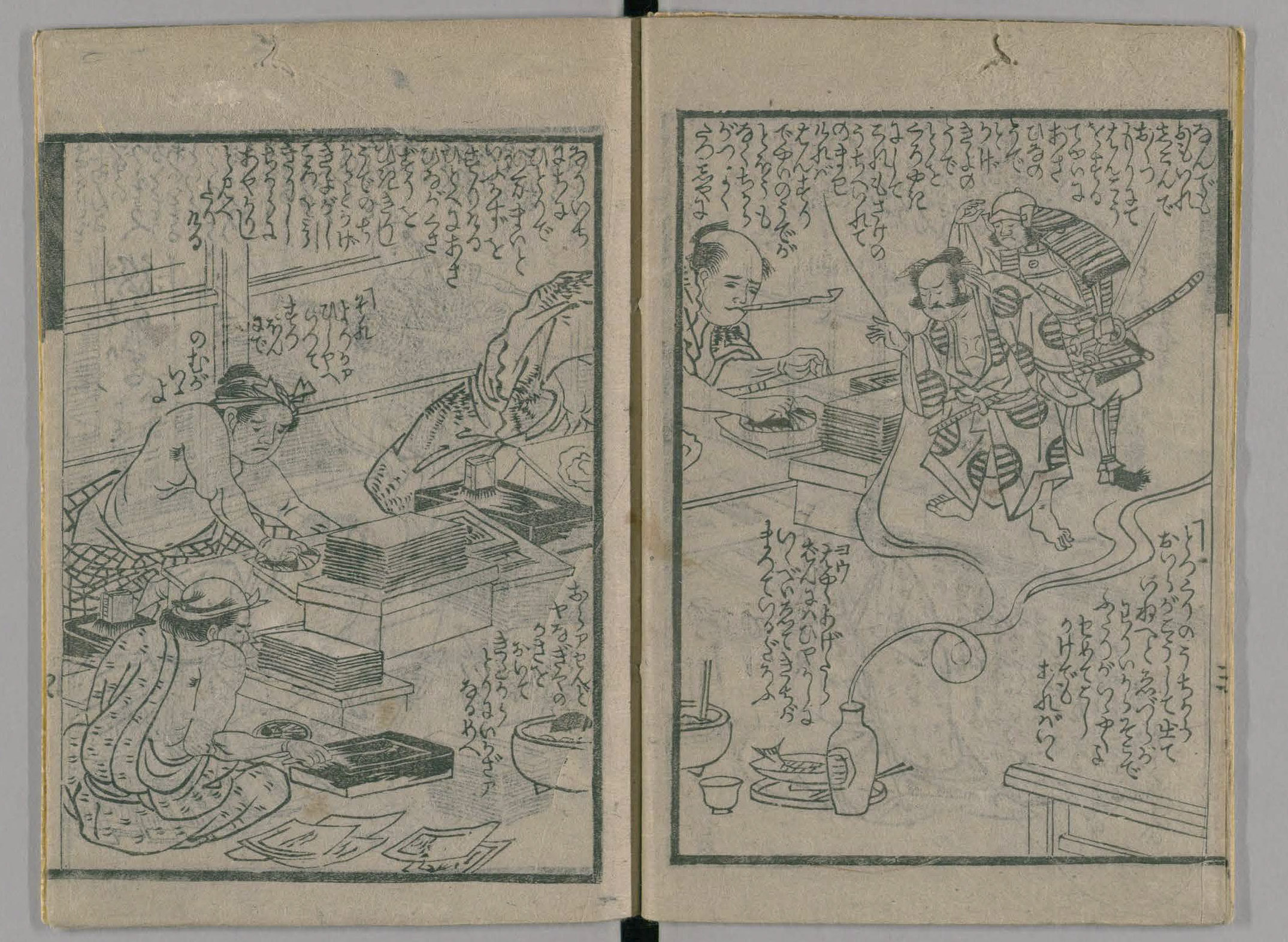

なにかにつけ意気込んで仕事を進めておこうとして、印刷作業をする連中に村田屋は、[1]朝比奈の腕と

[2]景清の腕を[3]黒焼きにしたものを用意し、これも酒の中にいれて飲ませてみたところ、刷り師連中の腕にとんでもなく力が強く入って上手になり、一日に一人で何万枚という枚数を摺り上げた。これはひとえに朝比奈が草摺を引きちぎった腕の力と、景清が錣を引き切った力にあやかったものと思われた。

景清・朝比奈「徳利の中からおいらがこうして出てこないことには[4]絵面が悪かろう。そこで二人がいい役回りで登場してやった。[5]せめて腰かけでもあればいいが。」

刷師①「オイ、早く仕上げたら晩には[6]冷やかしに行こうぜ。[7]えて吉のやつが待っているだろうよ。」

刷師②「おらァこの前[8]柳屋の傘を置き忘れて来たから、取りに行かなきゃならねえ。」

刷師③「そんなことよりは、[9]菱屋へ行ってすっぽんを煮たやつで一杯飲む方がいいよ。」

[1] 鎌倉時代の武士、和田義盛の子。曽我五郎と争い、鎧の草摺りを引きちぎった話は有名で、浄瑠璃・歌舞伎にしばしば登場する。

[2] 平家の武将平景清。叔父大日坊を殺し悪七兵衛と呼ばれ、屋島の合戦で三保谷国俊と争い兜の錣を引きちぎった。

[3] 蒸し焼きにより黒こげにして薬にすること。

[4] 朝比奈・景清とあるからには、顔を見せないとこの場が絵にならない、の意か。

[5] 武将だから床几にかけていればさまになるの意か。

[6] 遊里を歩き遊女が張見世に出ているのをからかうだけで登楼せぬこと。

[7] 遊女の名を職人仲間であだ名風に呼んだのか。また、遊女でも岡場所あたりであろうか。

[8] 傘屋の名か。浅草観音の境内に楊枝店の「柳屋」があるが、別店か。

[9] 料理屋の名か。