-

-

著者・絵師:十返舎一九

判型:一冊18㎝

出版:享和2年(1802)

出版者:村田屋次郎兵衛

所蔵:国立国会デジタルコレクション

資料番号:2537597

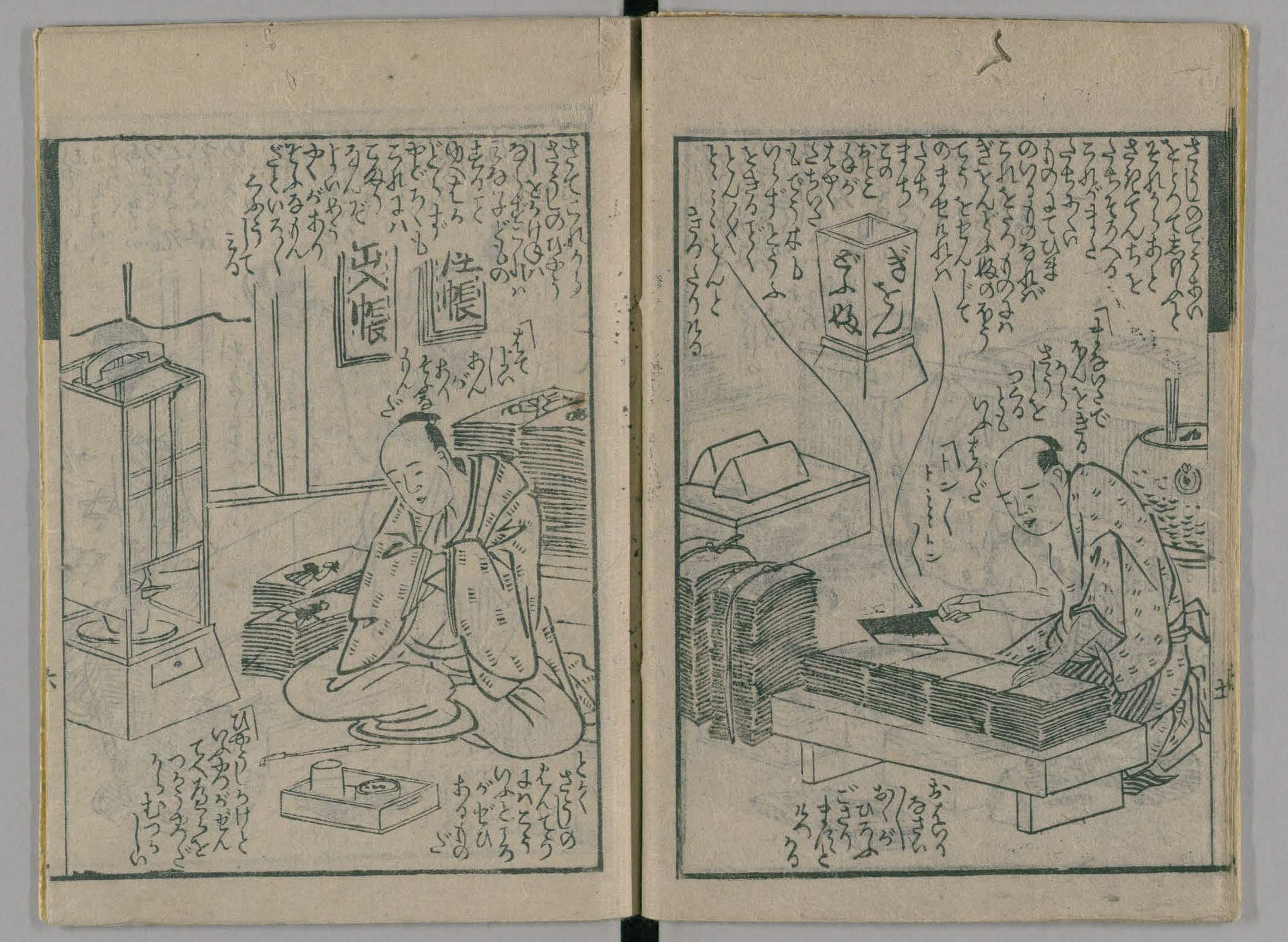

草双紙の丁合を取り終わってしまうと、それから後先天地を裁ち揃える。これがまた裁ちにくく時間のかかるものなので、この仕事の者に[2]祇園豆腐用の包丁を煎じて飲ませてみたところ、たちまちこの男の手が早くなり、[3]裁板も定規も使う必要がなく、豆腐を切るように、トントントン、トトトトトンと切ってしまった。

職人「俎板で本を切るものだから、[4]草紙を作ると言うのももっともだ。」

トントン、トトトトト、トントン。

職人「[5]お入りなさい、お入りなさい。奥の客席が広くなっていますよ、ときやがった。」

さてこの次は、草双紙の表紙を付けなければならない。これはすべて子供にやらせる仕事なのではかどらない。[7]宿六もこの件では悩み、何かいい解決策がありそうなものだ、といろいろ工夫を試みた。

栄邑堂村田屋「はて、名案がありそうなものだ。とかく草双紙の半丁のところではこういったことが決め手になるものだ。表紙掛けという仕事がもともとヘラを使うものだからむずかしい。」

――――――――――

[2]「切り」が豆腐を切る包丁さばきに似ていることからこういったか。

[3]木の台。裁ち板もいらず、とあるがここでは使っているさまが描かれている。

[4]「草紙」を「惣菜」にかけたか。

[5] 見世物小屋や寄席などで、木戸札で台を打ちながら客を呼び込む声と、裁つ音をかけたか。

[6]「製本の仕事は部数の少ない読本や絵双紙などは、殆ど書肆自身の手で為し、製本屋の方には廻されなかったようだ」と『江戸書籍商史』にある。本書についての記載もあり、「綴じも書肆の女房や娘等が、つつましやかに筆を運んで」とある。

[7]亭主。ここでは村田屋主人。

[8] 表紙の出っ張りを折り込むために筋をつける竹べら。

E2.4製本作業-2雙紙の裁断 現代語訳