研究プロジェクト - 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点

[書込]

2015年12月12日に、糸・布・衣の循環史研究会(代表者:杉浦未樹(法政大学教授)(

近代の百貨店による着物デザインについて、

場所:京都工芸繊維大学美術工芸資料館

(順不同・敬称略)

井上直子、杉浦未樹、角田奈歩

青木美保子、上田文、鈴木桂子、山本真紗子

下記の内容で、2015年度第12回プロジェクトミーティングを行いました。

年末にむけて、具体的な方針と今後の進行を固めました。

日時:12月08日 10時~13時

参加者:Monica Bethe、Diego Pellecchia

場所:プロジェクト室2

議題:日本伝統芸能サイト(JPARC)のリニューアルについて

①2016年2月Diego Pellecchiaさんはアメリカに渡り、Cornell大学のメンバーと会議する予定

②サイト回復の役割分担(特にランディング・ページ)

③JPARCサイトの歌舞伎の部分の構造を作成

11月イベントの意見交換

新しい案の提案

共同研究の調査・研究の成果の一部を、展覧会にて公開することとなりました。開催に御協力いただきました機関・資料所蔵者・調査関係者、そのほかご協力いただきました皆様に感謝いたします。

短い会期ではございますが、ぜひご高覧いただけましたら幸いです。

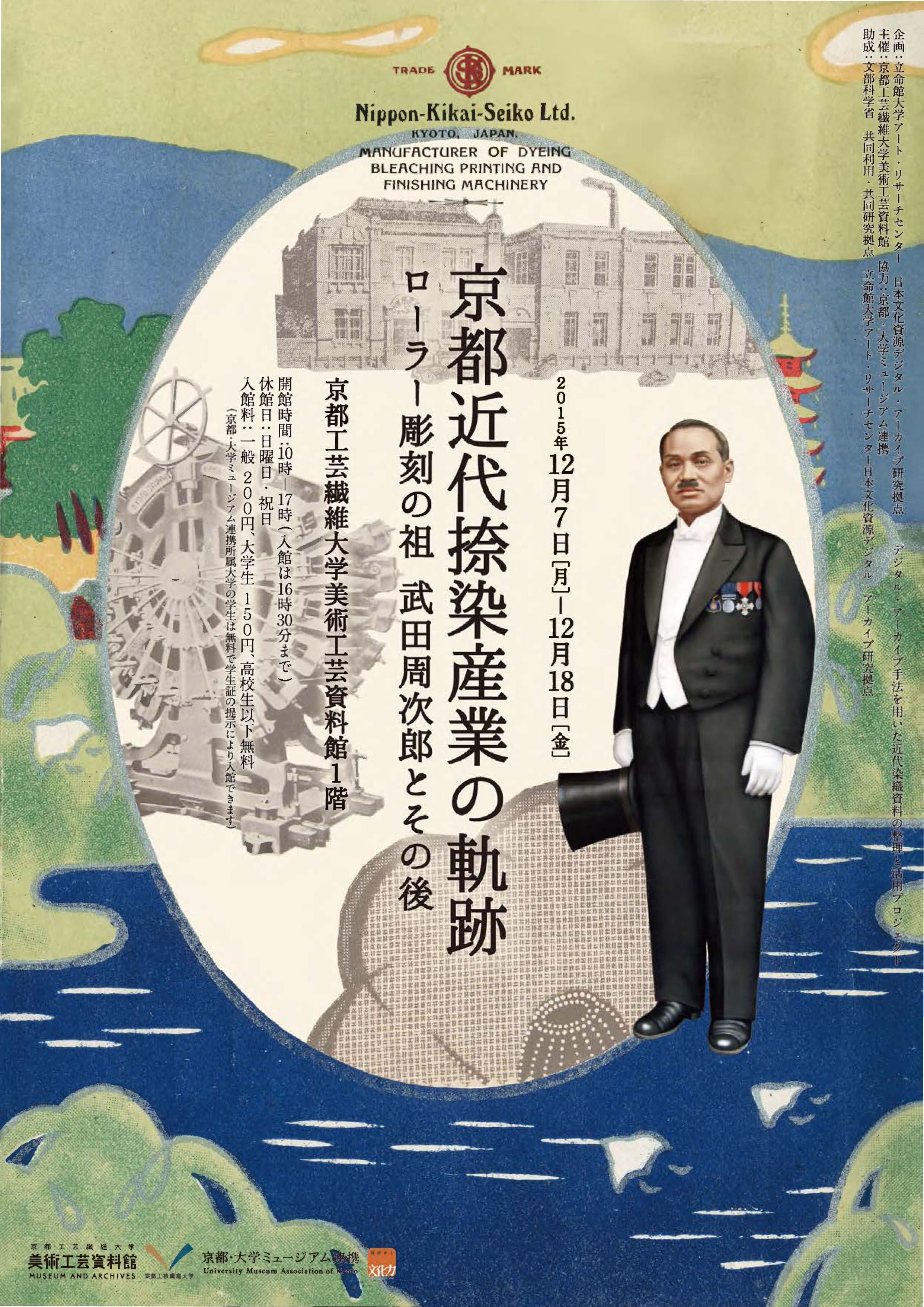

展覧会タイトル:京都近代捺染産業の軌跡 -ローラー彫刻の祖 武田周次郎とその後-

会期:2015年12月7日(月)~12月18日(金) 10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:13日(日曜日)

ギャラリートーク:12月12日(土)14:00~

企画:立命館大学アート・リサーチセンター 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点 デジタル・アーカイブ手法を用いた近代染織資料の整理と活用プロジェクト

主催:京都工芸繊維大学美術工芸資料館

協力:京都・大学ミュージアム連携

助成:文部科学省 共同利用・共同研究拠点 立命館大学アート・リサーチセンター 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点

概要:本展は、ローラー彫刻の祖・武田周次郎に関わる新出資料を手掛かりに、近代京都の機械捺染産業に焦点をあて、ローラー彫刻業の軌跡を辿ろうとするものです。鉄工所の旋盤工として出発した武田周次郎(1877―1931)は、明治31年(1898)に機械捺染機を西洋から初めて導入した堀川新三郎の工場で彫刻技術の研鑽を積み、大正5年(1916)日本初の彫刻専門工場を開設しました。ここから始まったローラー彫刻業の発展によって、新柄の彫刻を輸入に頼っていた日本の機械捺染産業は独立し、流行に柔軟に対応した生産が可能となったのです。

展覧会では、これまで進めてきた機械捺染についての研究成果をまじえ、武田周次郎の彫刻所や、大正期の武田商会、ヨーロッパ視察旅行などの資料を紹介します。

武田彫刻所からは、ローラー彫刻技術者が数多く育ち、全国で活躍しました。徳岡彫刻所、京美彫刻株式会社など、現在にまでその系譜は続いています。絣柄の機械捺染の黄金時代であった大正期、第二次世界大戦後アフリカまで輸出を拡大した1960年代、こうした日本の経済を支えるまでに成長する捺染産業もローラーによるデザイン彫刻なしには語れません。こうした基礎を築いたのが武田周次郎だったのです。

本展で、京都の一大産業となった機械捺染の原点に迫る資料を紹介することで、またひとつ機械捺染の歴史の記録を増やしたいと思います。

*詳細はこちら → http://www.museum.kit.ac.jp/20151207.html

『船弁慶』から見るワキと間狂言の役割

2015年11月17日(火)、謡曲『船弁慶』を取り上げ、国際シンポジウムと講演会を行いました。

第一部は『船弁慶』をテーマに、室町時代後期の能に於けるワキと間狂言の役割の変遷についてシンガポール国立大学の林明珠准教授が発表し、続いて龍谷大学ジョナ・サルズ教授が「『響言』狂言役者が舞台で創り出す音響風景」と題してデモンストレーションを交え発表を行いました。

林 明珠 (シンガポール国立大学准教授)

ジョナ・サルズ (龍谷大学教授)

その後、立命館大学の研究員、ディエゴ・ペレッキア氏が、様々な日本の劇場のWEBページを考察し、国際芸術データベース(GloPAD)を元に教育や研究を生かす目標で作られたJPARC(英語の日本伝統芸能サイト)とを比較した講演を行いました。

ディエゴ・ペレッキア (立命館大学客員研究員)

立命館大学ARCの赤間亮教授は製作中の『船弁慶』二カ国語インタラクティブ・テキストを紹介し、それに対する課題や展望について討論しました。特に、「インタラクティブ」の定義には多くの関心が寄せられました。

休憩後、能楽師三名による「室町後期の能に於けるワキと間狂言『船弁慶』を中心に」の座談会と実演が行なわれました。ディエゴ・ペレッキア氏の司会で和泉流狂言方の泉愼也、高安流ワキ方の有松遼一と岡充はあまり聞く機会がないワキ方や狂言方の視点から見た考える能の上演について講演しました。『船弁慶』におけるワキとアイ狂言役の特殊な関係や、一曲の繋目になるアイの上演に焦点が当てられました。

座談会1〜左から右へ:司会 ディエゴ・ペレッキア、能楽師 有松遼一(高安流ワキ方)と泉愼也(和泉流狂言方)

最後に、その船に乗りながらのアイ狂言(船頭)とワキ(武蔵坊弁慶)の掛け合い、山降ろしが吹き出し、浪が荒くなり平の亡霊が浪の上に襲いかかって来る『船弁慶』のアイを実演しました。

舞台は海になり、船をこぐアイと乗っているワキとワキツレ。本番の上演は装束をつけ、子方も船の作り物に乗る。

船をこぐアイ

ワキツレの発言を注意するワキ。

実演の後、質疑応答やディスカッションの時間を設けました。

先日アクセプトされた下記の論文が,online上に早期公開されました.

タイトル:ラマン散乱分光イメージング法による多色摺木版画の色材分子分布解析法の開発

著者:南川丈夫、永井大規、金子貴昭、谷口一徹、原田義規、髙松哲郎、竹中健司

雑誌名:情報知識学会誌

オンライン:http://doi.org/10.2964/jsik_2015_021

PDFファイルが上記Webより無料でダウンロード出来ます.

なお,情報知識学会誌への掲載は2016年2月頃を予定しています.

以上.

定例ミーティングを開催しました.

日時:2015年11月13日(月) 17時00分~20時00分

場所:竹笹堂

参加者:竹中,永井(竹笹堂),谷口(立命館大),南川(徳島大)

ゲスト参加:安藤(奈良大学)

(1) 予算執行状況

(2) 結果報告

(3) 意見交換、その他

以上

本プロジェクトで行った研究の原著論文が情報知識学会誌にアクセプトされました。

タイトル:ラマン散乱分光イメージング法による多色摺木版画の色材分子分布解析法の開発

著者:南川丈夫、永井大規、金子貴昭、谷口一徹、原田義規、髙松哲郎、竹中健司

雑誌名:情報知識学会誌

公開予定日:2016年2月予定

以上