研究プロジェクト - 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点

[書込]

おかげさまをもちまして、展覧会「京都の墨流し染・糊流し染-その系譜と新たな可能性-」を無事終了いたしました。会期中約850名にご来場いただきました。

日 時:2016年 6月4日(土)13:00~18:00/ 5日(日)9:00~16:00

会 場:立命館大学 アート・リサーチセンター 会議室1・2

【主催】

「糸・布・衣循環史研究会」(科研費補助金基盤B研究課題「糸・布・衣の廉価化の世界史」)、立命館大学アート・リサーチセンター文部科学省 共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点」研究課題 「デジタル・アーカイブ手法を用いた近代染織資料の整理と活用」、政治経済学・経済史学会「糸・布・衣の循環史」フォーラム

共同研究メンバーからは、下記の2名が発表いたしました。

(4日)上田 文(京都工芸繊維大学美術工芸資料館)「京都のアフリカンプリント生産と西澤株式会社」

(5日)山本 真紗子(立命館大学)「京都友禅の生産流通構造:

幅広いテーマでの発表がなされたほか、

2016年5月20日 東京キャンパスにて 2016年度第1回ミーティングを実施しました。

・カタログレゾネ編集のための浮世絵データベースのシステム更新

・絵手本の画題タグ付け

・八代目市川団十郎資料集の刊行

以上について、詳細に打合せができました。

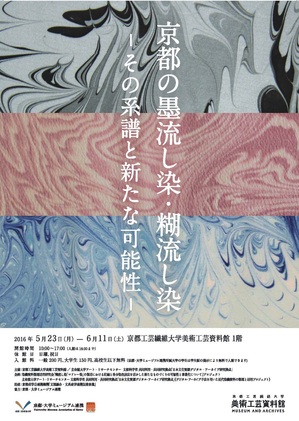

展覧会「京都の墨流し染・糊流し染-その系譜と新たな可能性-」がはじまりました。

京都工芸繊維大学美術工芸資料館1階の第1展示室(写真左)が墨流し染、第2展示室(写真右)が糊流し染です。

○開催期間:2016年5月23日(月)から2016年6月11日(土)まで

○開館時間:10-17時(入館は16時30分まで)

○休館日:日曜、祝日

○会場:京都工芸繊維大学美術工芸資料館1階(第1展示室、第2展示室)

○入館料:一般200円、大学生150円、高校生以下無料

*京都・大学ミュージアム連携所属大学の学生・院生は学生証の提示により無料で入場できます。

ギャラリートーク:2016年6月4日(土) 10:00 - @京都工芸繊維大学美術工芸資料館1階

定例ミーティングを開催しました.

日時:2016年5月17日(火)

場所:竹笹堂

参加者:竹中,永井(竹笹堂),谷口(立命館大),安藤(同志社大),南川(徳島大)

(1) 予算執行状況

(2) 結果報告

(3) 意見交換、その他

以上

2015年度下半期の当プロジェクトの活動を以下のとおりご報告いたします。

2015年

10月1日 前進座劇場の上演記録考証作業開始(於松竹大谷図書館事務所内)

各劇場の舞踊会公演の上演記録考証作業継続[作業開始:2015年度(4月14日)]

《各劇場の舞踊会公演のプログラムは上演年月日順に合本して配架》

《様々な形態の舞踊会プログラムを基に上演記録データを作成》

2016年

1月26日 今後の活動内容及び以下の議題について打ち合わせ(於松竹大谷図書館事務所内)

<参加者:赤間亮先生、武藤祥子・井川繭子(松竹大谷図書館)>

(1)「新派公演の上演記録データベース構築と運用について」

(2)「2015年度予算の執行計画について」

(3)「近代芝居番付の記録の考証作業について」※

※演劇情報の一次資料である松竹大谷図書館所蔵芝居番付の目録データを作成して、演劇上演記録のさらなる充実を図る。

↓検索閲覧システムは1月15日に公開

(今後もデータ考証が終了したものから順次公開予定)

2月20日 2015年度共同研究プロジェクト成果発表会<発表:武藤祥子(松竹大谷図書館)>

<参加者:赤間亮先生・青山いずみ(立命館)、技術協力:山路正憲研究員(立命館)>

《2015年度共同研究プロジェクト成果発表会@立命館大学ARC》

3月23日 前進座劇場の上演記録考証作業終了

《前進座劇場の記録は劇場プログラムの他に、刊行された劇団史資料『グラフ前進座』や、『演劇年鑑』なども参照して考証を行った》

以上

共同研究の調査・研究の成果の一部を、展覧会にて公開することとなりました。開催に御協力いただきました機関・資料所蔵者・調査関係者、そのほかご協力いただきました皆様に感謝いたします。

短い会期ではございますが、ぜひご高覧いただけましたら幸いです。

『京都の墨流し染・糊流し染-その系譜と新たな可能性-』

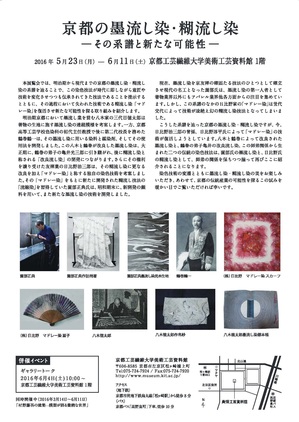

本展覧会では、明治期から現代までの京都の墨流し染・糊流し染の系譜を辿ることで、この染色技法が時代に即しながら意匠や技術を変化させつつも伝承されてきた技法であることを提示するとともに、その過程において失われた技術である糊流し染「マドレー染」を復活させ新たな可能性を探る取り組みを紹介します。

明治期京都において墨流し業を営む八木家の三代目徳太郎は着物の生地に施す墨流し染の連続模様を考案します。一方、京都高等工芸学校色染科の初代主任教授で後に第二代校長を務めた鶴巻鶴一は、その墨流し染に用いる染料と媒染剤、そしてその使用法を開発しました。この八木と鶴巻が改良した墨流し染は、大正期に、鶴巻の弟子の亀井光三郎に引き継がれ、後に糊流し染と称される「改良流し染」の開発につながります。さらにその権利を譲り受けた友禅業の日比野治三郎は、その糊流し染に更なる改良を加え「マドレー染」と称する独自の染色技術を考案しました。昭和期、その「マドレー染」をもとに新たに開発された糊流し技法の「流線染」を習得していた薗部正典氏は、昭和期末に、新開発の顔料を用いて、また新たな墨流し染の技術を開発しました。

現在、墨流し染を京友禅の確固たる技法のひとつとして確立させ現代の名工となった薗部氏は、墨流し染の第一人者として着物業界以外にもアパレル業界他各方面からの注目を集めています。しかし、この系譜のなかの日比野家の「マドレー染」は世代交代によって技術が途絶え幻の糊流し染技法となってしまいました。

こうした系譜を辿った京都の墨流し染・糊流し染ですが、今、日比野治三郎の曾孫、日比野淳平氏によって「マドレー染」の技術が復活しようとしています。八木と鶴巻によって改良された墨流し染と、鶴巻の弟子亀井の改良流し染、この二つの師弟関係にあった伝統の染色技法は、薗部氏の墨流し染と、日比野氏の糊流し染として、師弟の関係持ちつつ揃って再びここに紹介されることになります。

染色技術の変遷とともに墨流し染・糊流し染の美をお楽しみいただき、あわせて、京都の伝統産業の可能性を探るこの試みを暖かい目でご覧いただければ幸いです。

○開催期間:2016年5月23日(月)から2016年6月11日(土)まで

○開館時間:10-17時(入館は16時30分まで)

○休館日:日曜、祝日

○会場:京都工芸繊維大学美術工芸資料館1階(第1展示室、第2展示室)

○入館料:一般200円、大学生150円、高校生以下無料

*京都・大学ミュージアム連携所属大学の学生・院生は学生証の提示により無料で入場できます。

◎関連企画

ギャラリートーク

2016年6月4日(土) 10:00 - @京都工芸繊維大学美術工芸資料館1階

○申込不要

○主催

京都工芸繊維大学美術工芸資料館

立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 共同利用・共同研究拠点「 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点」

○企画

染織資料整理活用研究会「糊流し染「マドレー染」の復活における記録と希少染色技法を活かした新たなものづくりの可能性と事業化について」プロジェクト

プロジェクトメンバー 研究代表者 鈴木桂子(立命館大学)

研究分担者 並木誠士(京都工芸繊維大学)

青木美保子(京都女子大学)

日比野淳平(株式会社マドレー)

立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点」《デジタル・アーカイブ手法を用いた近代染織資料の整理と活用プロジェクト》

プロジェクトメンバー:研究代表者 青木美保子(京都女子大学)

研究分担者 並木誠士(京都工芸繊維大学)

上田文(京都工芸繊維大学)

鈴木桂子(立命館大学)

山本真紗子(立命館大学)

加茂瑞穂(立命館大学)

○助成:京都産学公連携機構「文理融合・文系産学連携促進事業」

○協力:京都・大学ミュージアム連携

Period

May 23 (Monday) - June 11 (Saturday), 2016

Hours

10:00-17:00 (Admission until 16:30)

Venue

Museum and Archives, Kyoto Institute of Technology

[Hashigami-cho Matsugasaki Sakyo-ku Kyoto-shi Kyoto 606-8585 Japan]

Access

KIT Museum and Archive

Admission:

Adults / 200yen

Students (College, University) / 150yen

*Free for High School students and Below

*Free for students of the university affiliated with University Museum Association of Kyoto

下記の内容で、2015年度第14回プロジェクトミーティングを行いました。

日時:3月2日 〜 3月5日

参加者:Monica Bethe (JPARC Director, Otani University, Kyoto), Dr. Diego Pellecchia (Visiting Researcher, Ritsumeikan University, Art Research Center, Kyoto), Katherine Saltzman-Li (GloPAC Director, UC Santa Barbara), Joshua Young (GloPAC Coordinator, Cornell University), Mai Shaikhanuar-Cota (CEAS Managing Editor, Cornell University), Dan McKee (Japanese Bibliographer, Cornell University Library), Mia Tootill (GloPAC Graduate Assistant, Cornell University).

場所:Cornell University, Ithaca

議題:日本伝統芸能サイト(JPARC)のリニューアルについて

March 2, Wednesday

1:00-2:30pm Kroch Library - Saltzman-Li, Young, Bethe, McKee

"Kabuki resources and visual archives: uses and needs" - digital collections and projects - what is out there (ARC, SOAS, Kabuki21, JapanArtsCouncil, CUL)? What is of use? What can be done practically for the North American university audience? What should be the role of JPARC?

3:00-4:30pm Olin Library 603 - Saltzman-li, Bethe, Shaikhanuar-Cota, Tootill, Young

JPARC editing. Content migration plan and product.

March 3, Thursday

Physical Sciences Building 401 - Saltzman-li, Bethe, Pellecchia, Young, Shaikhanuar-Cota, Tootill

9:30-11:30am

"ARC - JPARC overview: introduction of Diego Pellecchia, ARC projects, and survey of GloPAC-JPARC resources"

Lunch in room

1:00-2:00pm

The Santa Barbara project (Saltzman-li) and ARC project (Pellecchia and Bethe).

2:05-3:00pm

JPARC: platforms and technologies for development and for presentation (Young)

3:05--4:00pm

Hands-on editing with JPARC and GloPAD. Workflow overview from collection to publication.

March 4, Friday

9:00-11:45am Uris Hall G08, Einaudi Center for International Studies - Saltzman-li, Pellecchia, Shaikhanuar-Cota, Tootill, Young

JPARC editing training: GloPAD image use guidelines and workflows; presentation layout needs; annotated image construction and use; content migration from existing JPARC sections.

1:00-2:30pm Uris Hall G08

Public presentation of JPARC developments - Young, Saltzman-li, Pellecchia

"Redeveloping an Online Performing Arts Resource Center: The Cornell-Ritsumeikan-UC Santa Barbara Collaboration" JPARC development and status, ARC noh projects, UC Santa Barbara kabuki project.

3:00-4:30pm East Asia Program office (Uris 140) - Young, Saltzman-li, Pellecchia, Shaikhanuar-Cota

Further editing training. Content migration specifics.

March 5, Saturday

9:30-11:45am East Asia Program office - Young, Saltzman-li, Pellecchia

JPARC glossary set up. Schedules for migration and development.