-

AsiaWeek 立命館でアジアとつながる国際交流フェスタに

アート・リサーチセンターが出展します日時:2023年10月22日(日)(10月16日(月)~21日(土)→学生主催の常設展示企画などの開催期間)

時間:10:00~16:00

場所:立命館大学 大阪いばらきキャンパス(OIC)

入場無料(事前申込不要)>>立命館大学HP

立命館大学アート・リサーチセンターは、2023年度に設立25周年を迎えます。25年間の研究活動実績・成果を展示するほか、アート・リサーチセンターオリジナル浮世絵グッズを販売します。また、親子で楽しめるちょっとマニアックな江戸時代クイズをご用意しております。全問正解者にはオリジナルグッズをプレゼント!

会場でお待ちしております。 The Ritsumeikan University Game Archive Project (GAP) was founded by Prof. Koichi Hosoi, Deputy Director of the Art Research Center (ARC), when he was searching for a way to research games.

The Ritsumeikan University Game Archive Project (GAP) was founded by Prof. Koichi Hosoi, Deputy Director of the Art Research Center (ARC), when he was searching for a way to research games.The GAP--an industry-academia collaboration between Kyoto Prefecture, Nintendo, and Ritsumeikan University--aims to organize and digital-archive games and game-related materials to preserve game culture and establish a system for public use

A story on this project has been featured in English in Issue #18 of Ritsumeikan University's Research Report RADIANT.

紀要『アート・リサーチ』24-3号の原稿募集を開始しました

本紀要は、アート・リサーチセンターで展開する各研究プロジェクトの活動成果を広く公開する目的を持つとともに、芸術文化を専門とした学術雑誌として、例年多くの方にご投稿いただいております。

アート・リサーチセンターは、1998年度設立以来、文化・芸術・情報科学に関する優れた研究拠点として、国の複数の補助金に採択され、2019年度には文部科学省「国際共同利用・共同研究拠点」として認定されるなど、研究を一層深化させています。また、文化芸術のデジタルアーカイブにおける先端的拠点としても、高く評価されています。オンラインジャーナルとして年複数回発行し、年度末には、それらをまとめた冊子も発行します。

続きを読む>>

原稿募集は随時行っております。

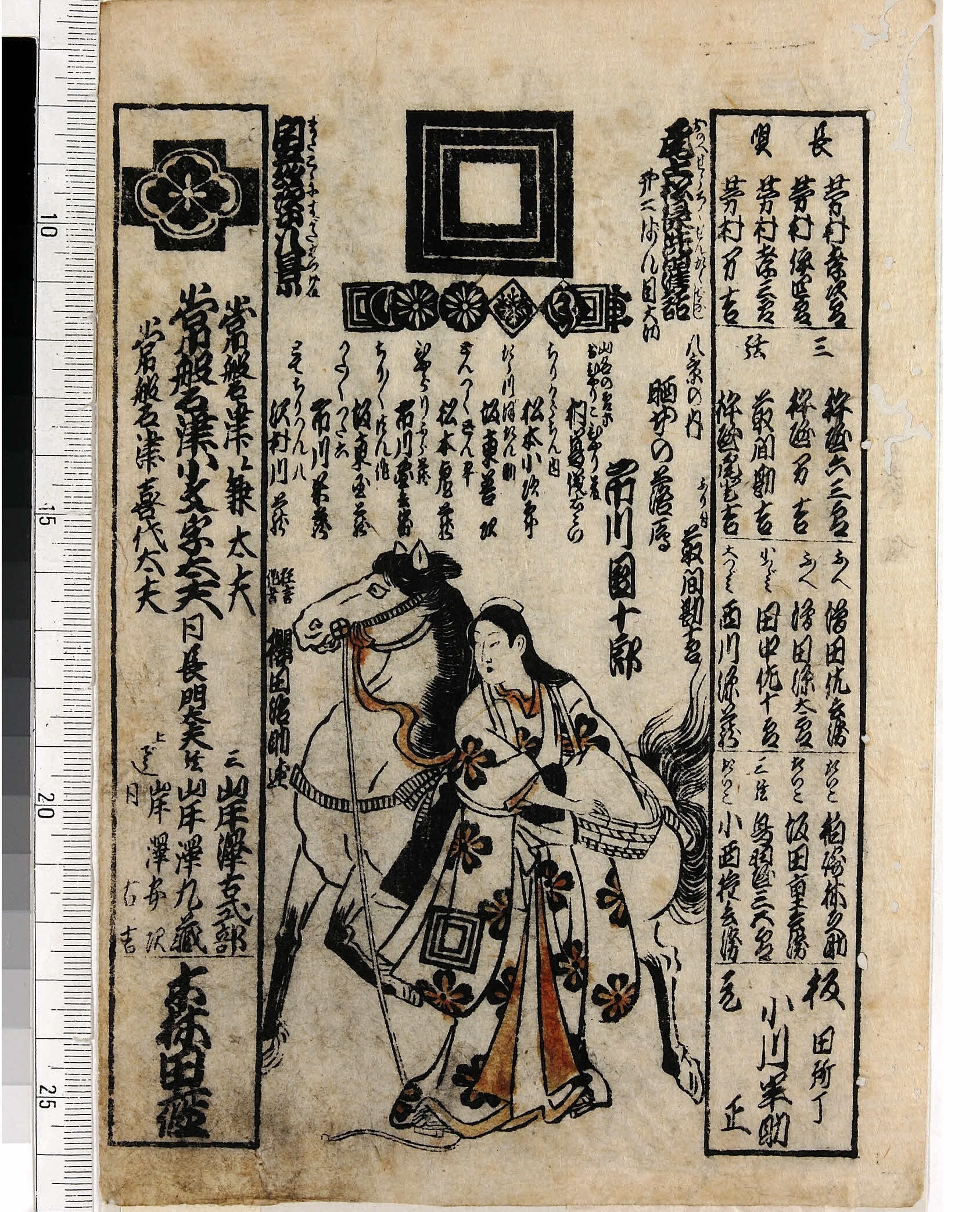

投稿機会の自由度が大幅に高まりますので、是非とも積極的なご応募をお待ちしております。国立音楽大学付属図書館所蔵竹内道敬文庫は、江戸時代の日本音楽に関する世界最大のコレクションです。現在、音曲に関連する浮世絵、芝居番付、長唄正本、義太夫節正本が公開されています。

この度、常磐津節の正本2025件を公開することとなりました。

https://www.dh-jac.net/db1/books/search_kunishohon.php

※ジャンルから「常磐津」を選んで検索してください。常磐津節は、主に江戸歌舞伎をフィールドとして発達しました。竹内文庫の常磐津節正本は、江戸で出版されたものがほとんどですが、名古屋で出版されたものも多く、竹内文庫には、196件の作品があります。

常磐津節正本については、「竹内道敬文庫の世界」の「C資料解説」に掲載されている竹内有一氏(京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター)の解説を御覧ください。

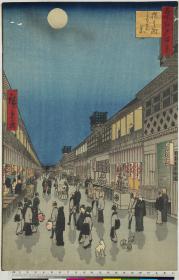

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/kunitake/2023/06/C3.htmlロイヤル・オンタリオ・ミュージアム(Royal Ontario Museum (以下ROM))が所蔵する浮世絵版画作品(4233点)と古典籍(74点)がアート・リサーチセンター(以下ARC)のデータベースから公開されました。

【浮世絵】

Royal Ontario Museum Ukiyo-e Database

※浮世絵ポータルデータベースからも、所蔵機関に「Royal Ontario Museum (ROM)」と入力すると閲覧できます。【古典籍】

Royal Ontario Museum: Japanese Old Book Database

※古典籍ポータルデータベースからも、所蔵機関に「Royal Ontario Museum (ROM)」と入力すると閲覧できます。ロイヤル・オンタリオ・ミュージアム(ROM)は、カナダのオンタリオ州トロントにある美術、文化、自然史の博物館です。カナダで最大の日本美術コレクションを有しており、その中で最も充実しているのが浮世絵版画です。

ROMの浮世絵版画コレクションのデジタル化は新型コロナウイルスによるパンデミックが近づく2020年3月、移動制限が迫る中、浮世絵版画については全作品を、古典籍については、一部のデジタル化を進めました。その後、ARCでは、データベースに搭載し、メタデータを加えてデータ整理を続けてきましたが、この度、全作品を画像閲覧可能にして一般公開する運びとなりました。 ARCからは、作品ごとに、ROMのコレクションデータベースへのリンクボタンが設置されています。(リンクについては、調整が必要な作品が残ります。)

コレクションには浮世絵版画始期である元禄期の墨摺絵から、大正・昭和期の新版画まで、幅広い時代の浮世絵版画が収集されており、構成ジャンルも多岐に亘ります。

中核となっているのは、ROMの創設者の一人で、初代理事⾧を務められたバイロン・エドモンド・ウォーカー卿のコレクションで、2000点を超える作品は、1926年に遺贈されています。

主要なジャンルの構成は、名所絵1426点、美人画685点、武者絵464点、役者絵375点、物語絵361点(武者絵との重複も含む)となりますが、とくに戦争絵219点が含まれる他、地震絵・鯰絵83点、異人図33点、さらには摺物が201点もあることは注目に値します。絵師では広重〈1〉が750点、月耕716点、北斎300点、豊国〈1〉125点、国貞〈1〉100点、歌麿117点という構成になっています。

この内、武者絵は、マクマスター大学(オンタリオ州ハミルトン)の英語学教授だった故ジェームス・キング氏のコレクションが2009年に寄贈され、充実しました。また、尾形月耕の作品がまとまって収蔵されているのは、2016年にトロントのヨーク大学法学部図書館司書だったバルフォア・ハレヴィー氏が⾧年かけて蒐集した600点以上の作品が寄贈されたからで、月耕の研究には必須のコレクションです。

この公開により、さらなる研究の発展が期待されます。是非ご活用ください。<参考>

・James King and Yuriko Iwakiri: Japanese Warrior Prints, 1646-1904. Hotei, 2007.

・Sir Byron Edmund Walker | Royal Ontario Museum (rom.on.ca):

https://www.rom.on.ca/en/about-us/rom/founders/sir-byron-edmund-walkerバークレー美術館・太平洋フィルムアーカイブ(BAMPFA)が所蔵する浮世絵版画作品 1541点がアート・リサーチセンター(以下ARC)から公開されました。

Ukiyo-e Database for Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive

※なお、浮世絵ポータルデータベースからも、所蔵機関に「BAMPFA」と入力すると閲覧できます。BAMPFAは、バークレーのダウンタウンの中心部に建つ近代的で斬新なデザインの建物で、カリフォルニア大学バークレー校の大学美術館です。

ARCは、2019年9月に浮世絵版画のデジタル化を許可され、所蔵するすべてのデジタル化を完了しました。

その後、2020年2月にメタデータを加え、プロジェクトの報告を美術館に向けて行い、新型コロナウィルスのパンデミックの間も、データの整備を進めてきました。

今回、美術館担当者との調整の上、ARCからも画像閲覧のできるデータベースとして一般公開に至りました。

ARCからは、作品ごとに、BAMPFAのコレクションデータベースへのリンクボタンが設置されています。

1541点の内、名所絵が594枚と最も多く、次いで美人画が501枚、役者絵が224枚、武者絵83枚という構成で、絵師は、広重が359枚、国貞〈1〉が164枚、北斎が118枚、国芳が72枚となっています。特に注目できるのは、摺物が134枚、柱絵が120枚もあることで、この公開によって、一層の研究が進むことが期待されます。専修大学図書館所蔵の向井信夫文庫の内、浮世絵1481点が、オンラインで閲覧できるようになりました。

>>専修大学図書館「向井信夫文庫」浮世絵データベース

※「浮世絵ポータルデータベース」からは、所蔵者に「専修大学」と入れて、検索してください。故向井信夫氏は、江戸期和本の収集家・研究者として知られていました。その内容は、江戸後期の戯作(洒落本、滑稽本、咄本、人情本)から漢詩文、狂詩・狂文、考証随筆、吉原関係、歌舞伎関係、絵本など、多種にわたり、江戸期を彩る書物が揃っています。

浮世絵は、それらの和本の蒐集の過程で、同時代の浮世絵や浮世絵画帖も集められたものです。江戸後期の役者絵、武者絵、美人画、戯画などがバランスよく収集されており、特に月岡芳年の作品は、690点にも及ぶ大コレクションとなっています。今回、アート・リサーチセンターが協力し、デジタル化と詳細なメタデータの付与を行いました。

なお、向井信夫文庫の江戸期和本については、国文学研究資料館から順次公開されていますが、アート・リサーチセンターのデータベースから閲覧することも可能です。>>専修大学図書館「向井信夫文庫」古典籍閲覧システム

※「古典籍ポータルデータベース」からは、所蔵者に「専修大学」と入れて、検索してください。ご利用にあたっては、専修大学図書館のHP「貴重図書資料の利用」をご確認ください。

紀要『アート・リサーチ』24-2号の原稿募集を開始しました

本紀要は、アート・リサーチセンターで展開する各研究プロジェクトの活動成果を広く公開する目的を持つとともに、芸術文化を専門とした学術雑誌として、例年多くの方にご投稿いただいております。

アート・リサーチセンターは、1998年度設立以来、文化・芸術・情報科学に関する優れた研究拠点として、国の複数の補助金に採択され、2019年度には文部科学省「国際共同利用・共同研究拠点」として認定されるなど、研究を一層深化させています。また、文化芸術のデジタルアーカイブにおける先端的拠点としても、高く評価されています。オンラインジャーナルとして年複数回発行し、年度末には、それらをまとめた冊子も発行します。

続きを読む>>

原稿募集は随時行っております。

投稿機会の自由度が大幅に高まりますので、是非とも積極的なご応募をお待ちしております。立命館大学アート・リサーチセンターは、日本文化の有形・無形文化財のデジタル・アーカイブを研究テーマとし、文理連携による共同研究を推進してきました。2019年度には文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点にも認定され、デジタル・アーカイブ構築を一層進める環境を提供しています。その環境を活用することにより、研究者が自らデジタル・アーカイブを構築しながら日本文化研究を精力的に進められる拠点となっています。アート・リサーチセンターは、学内向けにこの環境を提供し、研究成果を導くために活動を推進しています。

つきましては、以下のとおり研究拠点形成支援プログラム研究プロジェクトを募集します。研究拠点形成支援プログラム〔研究設備・資源活用型〕の公募要項・申請書はこちら

続きを読む>>立命館大学日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点(以下、「本拠点」という)では、これまで蓄積してきた人文科学、社会科学、情報科学の総合的な研究力を基盤に、日本文化デジタル・ヒューマニティーズ分野におけるこれまでとは異なる新たなプロジェクトを展開させることを目指しています。昨年度と同様に、拠点全体を一つにまとめ、明確な研究成果を導くために統一テーマを設け、活動を推進しています。今年度は、昨年度までの活動のさらなる発展を目指して、昨年度と同様の統一テーマを設定いたします。

また、本拠点の特長である文理融合型研究の推進のため、各プロジェクトからコラボレーション可能なテーマを設定の上、異分野の研究室・研究者との共同研究が展開されることを目指します。

つきましては、下記のとおり研究プロジェクト(ならびに共同型研究の提案)を個別型プロジェクトとして募集いたしますので奮ってご応募ください。

昨年度より続くコラボレーション型プロジェクトを継続希望される場合も、コラボレーション型プロジェクト申請を提出いただくようお願いいたします。研究拠点形成支援プログラム〔研究費配分型〕の公募要項・申請書はこちら

続きを読む>>