-

Web地図(Leaflet)を活用した生活空間情報データベースの構築と可視化2021年10月12日(火)

生活空間のGISデータベース化の事始めとして、笠井が過去に実施した「左義長についての質問紙調査」結果を、WebGISプラットフォームLeafletを用いて可視化してみました。

(記事執筆・森岡渉)

左義長とは?

「左義長」とは、小正月に長い竹を組立て、正月飾り等を燃やす「どんど」とも呼ばれている伝統行事です。滋賀県栗東市各自治会での左義長実施状況について、2017年に笠井が聞き取り調査をしました。調査実施に至る経緯や調査の詳細については、笠井(2019)『栗東市の左義長からみる地域社会』を参照ください。本プロジェクトでは、その調査結果の空間データベース化ならびにWebGIS上での可視化を通して、空間的な観点から調査結果の再考察をする、そして地域的なつながりを明らかにすることを目的としています。

図1滋賀県栗東市目川地区の左義長(2017/1/14 笠井撮影)

Leafletについて

Web地図上での可視化には、Leaflet(https://leafletjs.com/)というJavascriptのオープンソースライブラリを用います。端的に言えば、Leafletを用いてGoogle Maps のような対話型の地図を各自webサイトで作ろうということです。Leafletは2011年より公開提供され始め、無償かつコーディングも比較的簡単なことから、現在では対話型のweb地図を作成する標準ツールの1つになりました。本プロジェクトで、左義長の実施状況に関するweb地図を作りましたので、ここではその一部について紹介します。

背景地図の追加

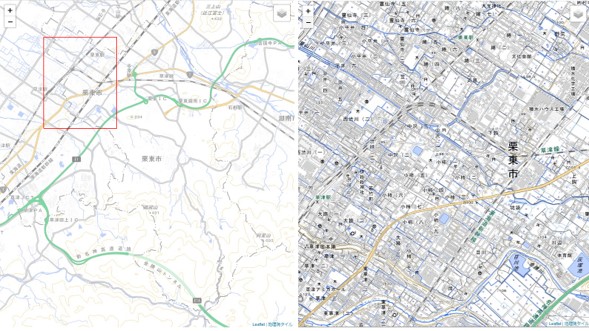

まず、空間データを重ね合わせるためにベースとなる背景地図を表示させましょう(ちなみに空間データとは、位置に関する情報を含むデータのことで、例えば、町丁目界ごとの人口などが挙げられます)。背景地図には、ここでは、国土地理院が提供する「地理院タイル」を用います。「地理院タイル」は、国土地理院Webサーバーからタイル状に分割されて配信される日本の背景地図で、縮尺にあわせてその解像度も調整される便利なものです。図2は、栗東市を切り取ったものです。

図2 地理院タイルをWeb上に表示した様子。左は栗東市全域、右は左図の赤枠内拡大図

左義長実施状況の重ね合わせ

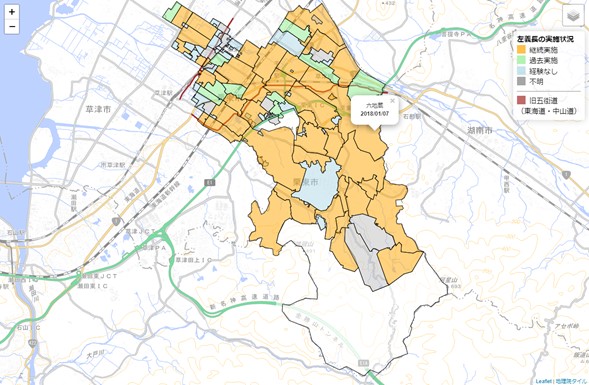

近年の左義長実施状況を自治会境界ポリゴンごとに塗り分けたものを背景地図に重ねてみました(図3)。凡例にあるように、自治会ごと「継続実施」はオレンジ、「かつて行われていた」が薄緑、「今まで実施したことが無い」は水色としています。各ポリゴンをクリックすると、調査年の実施日をポップアップ表示で確認できます。さらに、旧五街道(東海道と中山道)を茶色のラインデータとしてさらに重ねてみると、旧東海道(中央を横切るライン)沿いの10自治会では9自治会が「継続実施」していることが分かりました。伝統色の強い地域と言えそうです。一方、旧中山道(左上のライン)沿いでは、全6自治会中、「継続して実施」は2つで、「経験なし」が1つ,「無回答」が3つ、さらに周辺自治会でも「経験なし」が多いことがわかります。拡大してみると、栗東駅や比較的近年に開発された住宅地が広がっており、地域行事を続ける文化の醸成や実施場所の確保が難しいように推察されます。図3は、Web地図としてこちら(https://geospatial.web.illinois.edu/ritto/yes_no.html)で公開しております。ぜひご覧ください。

図3 左義長実施状況をWeb地図上に重ね合わせた様子

• まとめ

このように、web地図を活用すると、生活空間に関する質的調査資料の空間データベース化と空間的な観点からの結果の再考察が可能になります。引き続き、各種データの空間データベース化、web地図上での可視化を進めていきます。「左義長についての質問紙調査」のweb地図化に関する詳しい報告は、2021年10月30日(土)~31日(日) に,オンラインで開催される第30回地理情報システム学会研究発表大会で発表する予定です。

- HOME

- 活動報告

- 口述史と資料に基づく生活空間のGISデータベース化:滋賀県栗東市の旧街道筋集落を中心に

- Web地図(Leaflet)を活用した生活空間情報データベースの構築と可視化