-

2025年6月1日からARC多目的ルームにて展覧会「W. S. ビゲロー本『酒呑童子』絵巻と頼光四天王を巡る京都の伝説」を開催しています(https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/news/pc/025048.html)。

2025年6月1日からARC多目的ルームにて展覧会「W. S. ビゲロー本『酒呑童子』絵巻と頼光四天王を巡る京都の伝説」を開催しています(https://www.arc.ritsumei.ac.jp/j/news/pc/025048.html)。開催と同時に、この展覧会を基にしたバーチャル・ミュージアムを公開しました。

展覧会で展示していない作品もご紹介していますので、ぜひご覧ください。

バーチャルミュージアム: https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/shutendoji25/

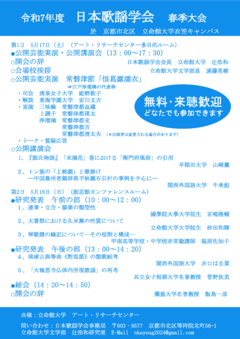

立命館大学衣笠キャンパスにて日本歌謡学会春季大会が開催されます。

2日間の日程のうち、第1日目は立命館大学アート・リサーチセンターにて公開芸能実演と公開講演会がございます。

公開実演では江戸浄瑠璃の代表格である常磐津節が披露されます。詳細は添付資料および下記URLをご覧ください。

日時:令和7(2025)年5月17日(土)・18日(日)

場所:立命館大学衣笠キャンパス(京都市北区等持院北町五六-一)

第1日目:アート・リサーチセンター 多目的ルーム(13:00~17:30)

第2日目:創思館カンファレンスルーム

2025年4月23日(水)18:30より、Web配信にて第146回国際ARCセミナーを開催いたします。

プログラムは下記となります。講師:山内 啓之氏(立命館大学 衣笠総合研究機構 特別招聘研究教員(准教授))

タイトル:「ARC「リサーチ・メタバース」構想とその試行的実践:地理教育でのメタバース利用を通じて」

日時:2025年4月23日(水)18:30~20:00 参加:Zoom配信(関係者のみ・予約不要)

※ARCメンバー以外の方は Youtubeよりご参加いただけます。Studio ARC - YouTube からご覧下さい。紀要『アート・リサーチ』26-2号の原稿募集を開始しました

本紀要は、アート・リサーチセンターで展開する各研究プロジェクトの活動成果を広く公開する目的を持つとともに、芸術文化を専門とした学術雑誌として、例年多くの方にご投稿いただいております。

アート・リサーチセンターは、1998年度設立以来、文化・芸術・情報科学に関する優れた研究拠点として、国の複数の補助金に採択され、2019年度より、文部科学省「国際共同利用・共同研究拠点」として認定されるなど、研究を一層深化させています。また、文化芸術のデジタルアーカイブにおける先端的拠点としても、高く評価されています。

オンラインジャーナルとして年複数回発行し、年度末には、それらをまとめた冊子も発行します。

原稿募集は随時行っております。

投稿機会の自由度が大幅に高まりますので、是非とも積極的なご応募をお待ちしております。

【誌名】『アート・リサーチ』26号

【体裁】A4版、横書き・縦書きとも2段組

【発行時期】年3回(26-1号 2025年7月下旬・26-2号 2025年11月上旬・26-3号 2026年2月末)(予定)

【内容】文化・芸術・情報科学に関する論文、研究ノート(調査報告、資料紹介、技術ノートなど) アート・リサーチセンターに関わる研究 プロジェクトのテーマに合致するものは特に好ましい。

【投稿資格】アート・リサーチセンター(ARC)で行われる研究プロジェクトに参加する学内外の研究者(大学院生を含む)および編集委員会が認めた者とする。なお、学部学生の単独投稿は認めない。

【投稿規定】

【原稿フォーマット(word)】

【応募方法】

完成原稿での投稿受付となります。

期日までに原稿と必要事項をE-mailでお送りください。編集委員会で審議の後、採否を通知します。

項 目 ・原稿

・原稿種類(論文・研究ノート)原稿の種類で迷った場合は事務局へご相談ください。

・ご住所(冊子発行の際にお送りするご住所を記載ください)、電話番号

申込先 journal@st.ritsumei.ac.jp

※件名を「アート・リサーチ 原稿応募」としてください。

締切日

[26-1号] 2025年4月20日(日) 24:00まで締め切りました[26-2号] 2025年7月13日(日) 24:00 まで締め切りました[26-3号] 2025年10月26日(日) 24:00まで

※E-mailでの応募が難しいかたは、アート・リサーチセンター事務局まで事前にご相談ください。

※論文・研究ノート以外の原稿に関しては、アート・リサーチセンター事務局 までご相談ください。

※ご応募いただいた個人情報は、「アート・リサーチ」の編集目的以外には使いません。ご了承ください。

【スケジュール】

[26-1号]

2025年4月20日(日) 原稿応募締切 ※締切厳守締め切りました2025年4月下旬 採否の通知2025年4月~6月 査読、リライト、校正

※2名による査読

2025年7月下旬 Web版発行(予定)

[26-2号]

2025年7月13日(日) 原稿応募締切 ※締切厳守締め切りました2025年7月中旬 採否の通知

2025年8月上旬~10月中旬 査読、リライト、校正

※2名による査読

2025年11月上旬 Web版発行(予定)

[26-3号]

2025年10月26日(日)原稿応募締切 ※締切厳守

2025年11月上旬 採否の通知

2025年11月上旬~2024年2月中旬 査読、リライト、校正

※2名による査読

2026年2月下旬 Web版発行(予定)

2026年3月末 冊子発行(予定)

【その他】

紀要のバックナンバーをご希望の方は、当センター までご連絡ください。郵送をご希望の方は、送料をご負担いただくことになります。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】

アー ト・リサーチセンター事務局(担当:久保田)

[TEL]075-465-8476(内線511-2931)

[FAX]075-466-3415(内線511-2935)

[E- mail]journal@st.ritsumei.ac.jp

※件名を「紀要問い合わせ」としてください。

[イベント情報]2025年3月12日(水)立命館大学研究活動報『RADIANT』では、「Building an international DX consortium for Japanese arts and culture digital humanities research, with Ritsumeikan as the central node」と題して、ARCセンター長赤間亮教授(文学部)のデジタルアーカイブプロジェクトが紹介されました。 共同研究の概要、共同研究者と2024年度に開催されたシンポジウムやセミナー等が紹介されています。

記事サイト: https://en.ritsumei.ac.jp/research/radiant/global/impact/?id=7

立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)は、このたび「ARC古地図ポータルデータベース」の本格稼働を開始いたしました。本データベースには、ARCが所蔵する貴重な古地図に加え、カリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)をはじめとする大規模なコレクションを含め、総点数5,000枚以上の古地図が収録されています。

今回、大英図書館(The British Library)所蔵の日本の古地図311点を本データベースに登載するにあたり、IIIF仕様のピラミッド型(タイル型)表示機能を追加いたしました。これにより、古地図をより柔軟かつ快適に閲覧することが可能となりました。

ARC古地図ポータルデータベース

https://www.dh-jac.net/db/maps/search_portal.php大英図書館 日本の古地図データベース

https://www.dh-jac.net/db/maps/search_BL.php今後は、すでに登載されている古地図も、ピラミッド型表示ができるようにしていくとともに、さらに多くのコレクションを加え、データベースの規模を拡大してまいります。

さらに、本データベースの活用を広げるため、ジャパンサーチなどへの掲載も積極的に進めてまいります。最初に、2025年3月末を目途に大英図書館所蔵の日本の古地図をジャパンサーチに登録する予定です。

この公開により、さらなる研究の発展が期待されます。是非ご活用ください。

ベルギー王立美術歴史博物館が所蔵する絵本や絵入本、浮世絵画帖などの古典籍が画像付きで閲覧できるようになりました。

https://www.dh-jac.net/db1/books/search_belgium.php

ポータルデータベースからも、所蔵者に「MRAH」と入れることで閲覧できます。

https://www.dh-jac.net/db1/books/search_portal.php

当該博物館の古典籍については、すでに高木陽子氏によって調査されており、2001年には「ベルギー王立美術歴史博物館所蔵和漢古書について」(文化女子大学紀要. 人文・社会科学研究, Vol.9, 2001.01),pp.187-206)に簡易目録が掲載させれています。

https://bunka.repo.nii.ac.jp/records/686

ARCでは、2007年以降、当該博物館の浮世絵のデジタルアーカイブを実施し、8750点もの浮世絵作品を、やはりアート・リサーチセンターの浮世絵・日本絵画データベースで公開しています。

https://www.dh-jac.net/db/nishikie/search_belgium.php

それ以降もプロジェクトは継続し、古典籍のデジタルアーカイブを進めてきましたが、途中コロナ禍もあり、公開が遅れていました。

2023年からプロジェクトが再開され、今回、572件の古典籍とそのページ画像が一気に公開されました。

公開画像の大きさには制限がありますが、大きな画像の利用を希望する場合は、直接博物館のImage Studioにお問い合わせください。立命館大学アート・リサーチセンター において、社会人スタッフを募集します。

勤務先:立命館大学アート・リサーチセンター

住所:〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1

TEL:075-466-3410

メールアドレス:r-darc@st.ritsumei.ac.jp

ウェブサイト:https://www.arc.ritsumei.ac.jp

仕事内容:日本国内、海外(米国中心)での文化財デジタル化作業(デジタル撮影、データ入力等) 年数回の長期(2~3ヶ月)海外出張あり。

雇用形態:パートタイム・フルタイム勤務スタッフ(時間雇用)

雇用期間:応相談(2025年2月~)

勤務日:月曜から金曜(勤務日数応相談)※海外派遣時は現地カレンダーで週5日勤務(土日祝はお休み)

勤務時間:9時00分~18時のうち4~8時間(6時間以上勤務の場合 休憩1時間)、週20~40時間(応相談)

休暇・休日:土・日・祝日(年末年始休暇あり)

応募資格:

・立命館大学アート・リサーチセンターの活動に理解があり、積極的に取り組める方

・基本的なパソコン操作、一眼レフカメラ、デジタルカメラの撮影経験がある方を優先

・業務に丁寧に取り組める方

・継続的に勤務が可能な方

勤務地:京都・海外(米国)

給与:時給1,150円以上(1,150円~1,500円)技能レベルに合わせて査定します。※海外派遣時には、別途手当があります。

待遇:

・勤務地に応じた出張旅費支給

・勤務状況に応じて私学共済に加入

・服装自由

応募方法:メールにて履歴書(写真付き)及び職務経歴書を添付のうえ、ご応募ください。選考後、面接日をご連絡いたします。

海外出張先では、博物館、美術館、大学図書館に所蔵される日本文化財のデジタル化業務を担います。貴重な文化財に直接触れられる仕事です。渡航前に日本での勤務に慣れ、技術を習得することが可能です。学芸員を目指される方、日本文化財に興味のある方、国際的な活動に興味のある方は、ぜひエントリーしてください。

現在、一部のデータベースに不具合が出ています。

・浮世絵・絵画ポータルデータベース

・催事型写真ポータルデータベース

・年表記事データベース

・文化人・芸能人 人物名データベース

・演劇・映画興行年表

・人名出現典拠データベース現在、回復のための作業を続けておりますが、回復がいつになるか不明です。

ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。「海月書屋」が所蔵する明治末から昭和期の、歌舞伎を中心とする役者絵葉書・ブロマイド類約1,850点がデジタル化され、一般公開されました。

海月書屋絵葉書データベース

https://www.dh-jac.net/db/butai-photo/search_kgt.php催事型写真ポータルサイトからも閲覧することができます。

https://www.dh-jac.net/db/butai-photo/search_portal.php

本コレクションは、役者個人の写真が中心です。役者の名前や代数、演目名、制作年代などから検索することができます。一般的な歌舞伎絵葉書のほか、役者の顔を絵で描いた絵葉書、小芝居の役者、映画俳優、絵葉書・ブロマイドの袋(販売店名入り)等を含む貴重なコレクションです。

銀座上方屋製で、明治末から大正初年頃の、役者の顔貌のみを拡大撮影した絵葉書100枚(帝国劇場の女優や新派役者も含む)を収容する特製アルバム「百面相絵はがき帖」も登載されています。

今後も引き続き、正確なメタデータを追加していきます。データの誤りや未記載の情報等についてお気づきの点がありましたら、お知らせいただけますようご協力をお願いします。