-

ARC Daysは、立命館大学アート・リサーチセンターの教員と、日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点(ARC-iJAC)に採択された国際共同研究者の研究プロジェクトを発表する年に1度のイベントです。

お時間の許す限り、両日ともにご出席ください。なお、8/2の13:30からWORKSHOPを開催いたします。ぜひご参加ください。

※Workshop(くずし字講座、ビデオアーカイブ講座)

日時:2025年8⽉1⽇(金)10:30-17:30、8⽉2⽇(土) 10:00-18:30(予定)

会場:ハイブリッド開催 ARC+オンライン(ZOOM,YouTube)ARCメンバーの方は、事務局よりURLをご連絡いたします。

※ARCメンバー以外の方は Youtubeよりご参加いただけます。 こちら からご覧ください。(※一部配信出来ないプログラムもございます)お問い合わせ先:アート・リサーチセンター事務局 arc-jimu@arc.ritsumei.ac.jp

主催:立命館大学アート・リサーチセンター、文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」、立命館大学研究拠点形成支援プログラム

【各セッションは20分以内(質疑応答を含む)で、研究代表者の先生方がプロジェクトの紹介を行います。

質疑応答は、セッションに参加するプロジェクト代表者の⽅々、その他オンラインで視聴者から出ることが予想されます。】プログラムは随時更新されます。

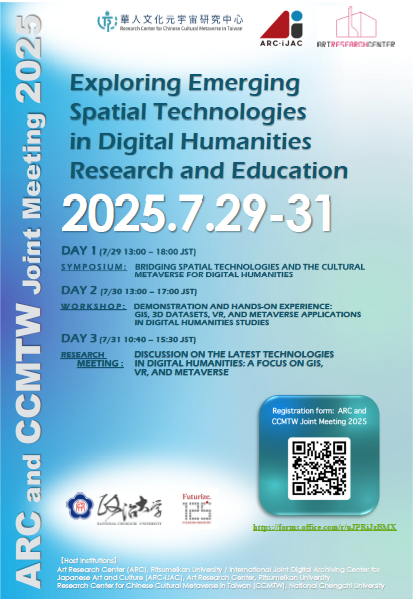

[イベント情報]2025年7月29日(火)ARC and CCMTW Joint Meeting 2025

-Exploring Emerging Spatial Technologies in Digital Humanities Research and Education-The International Joint Meeting, Exploring Emerging Spatial Technologies in Digital Humanities Research and Education, will be held from July 29 to 31, 2025. The event will take place in a hybrid format--both on-site at Ritsumeikan University and online. We would be pleased to have your participation if you are interested. To join the event, please submit your information using the form below by July 25.

【Program】

[イベント情報]2024年9月27日(金)この度、日本学術振興会(JSPS)および英国研究・イノベーション機構(UK Research and Innovation, UKRI)の助成による国際共同研究プロジェクト「Creative Collaborations: Salons and Networks in Kyoto and Osaka 1780-1880(上方文化サロン:人的ネットワークから解き明かす文化創造空間 1780-1880)」の一環として、大英博物館と立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資 源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)の共催シンポジウムが2024年9月10日、11日に開催されました。

立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)センター長の赤間亮教授と大英博物館アジア部学芸員の矢野明子博士を研究代表者とするこの研究プロジェクトは、大英博物館、そして日本各地に所蔵されている5,000点を超える作品を分析することで、前近代日本、特に1780年から1880年頃の京阪神地域で発達した“上方文化サロン”や文化創生における集団制作(合作)システムの文化的・社会的影響を調査・分析し、高度な文化成熟が成立するメカニズムを解明することを目的としています。

本プロジェクトでは、ARCが構築・運営するオンライン型研究システム「上方文化人総合データベース」に、これらの作品を登載しました。このシステムは、研究活動に活用できる前近代日本文化研究の新たなポータルとして、複数のデータベースにより構成されています。将来的に同様の形で異なるテーマのポータルを追加することも可能です。

<ARCバーチャル・インスティテュート:「上方文化サロンとネットワーク 1780年~1880年」>

本シンポジウムは日本語と英語で行われ、一般公開されました。

全講演者の講演要旨集は→こちらからダウンロードできます。

プログラム

(※) は日本語での発表でした。Day 1: September 10, 2024 9:00-9:10 Greetings

Akiko Yano (British Museum)9:10-11:00 Session 1: Poetry (haiku) circles and artists Speaker 1

Scott Johnson (Professor Emeritus, Kansai University): Notes on "A Haiku Journey to Osaka"Speaker 2

Yokoya Ken'ichiro (Otsu City Museum of History): 中嶋来章と俳諧摺物―義仲寺をめぐる絵師と俳壇 (※)Speaker 3

Ida Taro (Professor, Kindai University):『花月帖』から見える東西のサロンの交流 (※)Speaker 4

Sugimoto Yoshihisa (Professor, Tohoku University): 渡辺南岳と中村芳中の江戸行―俳諧と絵画の交流 (※)Discussant: Alfred Haft (British Museum) 11:05-12:55 Session 2: Osaka, a centre of literati culture Speaker 1

Nakatani Nobuo (Professor Emeritus, Kansai University; online): Kimura Kenkadō and his fellow artistsSpeaker 2

Tsukuda Ikki (Issa-an tea master; online): 煎茶サロンの仕掛け・語らいを生む絵画 (※)Speaker 3

Paul Berry (Professor Emeritus, Kansai University of Foreign Studies): Nature of literati world in OsakaSpeaker 4

Akeo Keizo (Professor, Osaka University of Commerce): 文化サロンとしての蔵屋敷 (※)Discussant: Andrew Gerstle (Professor Emeritus, SOAS University of London) 13:00-14:00 Break 14:00-14:50 Session 3: Independent paper Akama Ryō (Professor, Ritsumeikan University): 幕末明治の京都・大阪における文化サロン人物ネットワークのデータアーカイブと分析システム (※)

Commentator: Matsuba Ryoko (Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures)14:50-15:10 Break 15:10-17:00 Session 4: Literary and artistic circles: publications, popularisation and commercial aspects Speaker 1

Xiangming Chen (PhD student, University of Oxford): Guide to literati: Kenkadō, Osaka publishing and reception of Qing artSpeaker 2 John Carpenter (Metropolitan Museum of Art): Collaborative paintings with poetry inscriptions as records of Kyoto salon culture Speaker 3 Yamamoto Yoshitaka (National Institute of Japanese Literature (NIJL)): Court nobles among renowned masters and friends: The imperial court and albums of calligraphy and painting in the early 19th-century Kyoto-Osaka region Speaker 4 Jingyi Li (Assistant Professor, Occidental College in Los Angeles; online): Commercialized gatherings and commodified literati in 19th-century shogakai Discussant: Ellis Tinios (Professor Emeritus, University of Leeds) Day 2: September 11, 2024 9:30-11:20 Session 5: Connections and networks via art Speaker 1

Iwasa Shin'ichi (Osaka Museum of History): 江戸時代後期の京坂と近隣地域における合作書画の諸相について-制作背景と揮毫者を中心に-(※)Speaker 2

Yamamoto Yukari (Wako University): 春画とサロン―長崎来舶清人との関係を中心に (※)Speaker 3 Hirai Yoshinobu (The National Museum of Modern Art (MOMAK)): 京・大坂における長崎派風の伝播の諸相 (※) Speaker 4 Timothy Clark (Honorary Research Fellow, British Museum): Maruyama-Shijō art at the British Museum Discussant: Rosina Buckland (British Museum) 11:20-12:00 General discussion

シンポジウム「Creative Collaborations in Kyoto, Osaka and Beyond, 1770-1900」

日時:2024年9月10日(火)9:00~17:00、9月11日(水)9:30~12:00

会場:イギリス・ロンドン RG01, SOAS University of London

主催(英国側):大英博物館

主催(日本側):立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資 源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)ヘッダー画像クレジット:Tanida Sukenaga (artist, 1748-1825) and six haiku poets, Six poets (imitating the theme of 'Six Immortal Poets'). Surimono, colour woodblock print, 1808. British Museum, 1987,0729,0.2.

25周年記念国際シンポジウム

立命館大学アート・リサーチセンターは、2023年度に設立25周年を迎えたことを記念して、25周年記念国際シンポジウムを開催いたしました。

日時:2023年9月30日(土) 15:00~17:30

開催:ハイブリッド開催(創思館 101 +オンライン)タイトル:デジタル・ヒューマニティーズとデジタル・アーカイブによる学藝の⾰新-そのさらなる可能性を探る-

立命館大学アート・リサーチセンターは、2023年度に設立25周年を迎えます。設⽴以来、学術都市京都にある⽴命館⼤学の芸術・⽂化研究の拠点として、デジタル技術を活⽤した新たな研究を⽬指してきました。このようなデジタル技術を⼿法とした研究は、デジタル・ヒューマニティーズ(⼈⽂学)と呼ばれるようになり、⼈⽂学の最も先進的な研究領域となり注⽬を集めています。そのため、アート・リサーチセンターの役割は、ますます重要度を増してきており、国内のみならず、海外のデジタル・ヒューマニティーズをも牽引する存在になってきています。

また、デジタル・ヒューマニティーズの基盤となるデジタル環境は、デジタル・アーカイブによって構築されています。アート・リサーチセンターは、現在、⽂部科学省から国際共同利⽤・共同研究拠点として認定され、「⽇本⽂化デジタル・アーカイブ国際拠点」として、海外からも多くの研究プロジェクトを受け入れ、活動を強化しています。

アート・リサーチセンターにおいてこの25年間に研究蓄積されてきた日本の伝統文化を中心とするデジタル・アーカイブは、すでにオープン化されている他機関のアーカイブズとも紐付けされつつ、日本文化資源のビックデータの一角を形成しつつあります。さらに、メタバースや生成型AIの急速な浸透に見られるように、人間がデジタル空間をもう一つの活動領域として本格的に切り開いていく端緒にあたる現在、そのような文化資源のビックデータは、専門的な学術研究用のソースとしてだけではなく、より社会に開かれた活用が求められる人類共通のデジタル資源になっていくと考えられます。

デジタル・アーカイブが切り開いたデジタル・ヒューマニティーズの地平は、パブリック・ヒューマニティーズとも言うべき社会的な革新と拡張を迎えつつあります。今年度、25周年という⼀つの区切り際して、デジタル・アーカイブに関わる重要な業績を積み上げられ、アート・リサーチセンターの活動についても様々なアドバイスをいただいてきたゲストをお招きし、センターの到達点と今後の方向性を議論しつつ、さらに国内外の関連機関、研究者との連携を図るため、記念シンポジウムを開催します。

講師:

⾚間亮(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター センター⻑/⽂学部 教授)

⾼野明彦(⽴命館⼤学⾐笠研究機構 招聘研究教員)

杉本重雄(筑波⼤学 名誉教授)

Graeme Earl(ロンドン⼤学東洋アフリカ研究学院(SOAS)⼈⽂学部⻑)

細井浩⼀(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター 副センター⻑/映像学部 教授)

【司会】Travis Seifman(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター リサーチマネージャー)

25周年記念国際シンポジウム

立命館大学アート・リサーチセンターは、2023年度に設立25周年を迎えたことを記念して、25周年記念国際シンポジウムを開催いたします。

日時:2023年9月30日(土) 15:00~17:30

開催:ハイブリッド開催(創思館 101 +オンライン)タイトル:デジタル・ヒューマニティーズとデジタル・アーカイブによる学藝の⾰新-そのさらなる可能性を探る-

講師:

⾚間亮(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター センター⻑/⽂学部 教授)

⾼野明彦(⽴命館⼤学⾐笠研究機構 招聘研究教員)

杉本重雄(筑波⼤学 名誉教授)

Graeme Earl(ロンドン⼤学東洋アフリカ研究学院(SOAS)⼈⽂学部⻑)

細井浩⼀(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター 副センター⻑/映像学部 教授)

【司会】Travis Seifman(⽴命館⼤学アート・リサーチセンター リサーチマネージャー)参加費:無料・事前申込制(定員400名)

>>お申込アート・リサーチセンターは、2023年度に設立25周年を迎えることとなりました。これもひとえに皆様方の多大なるご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

来場者の皆様に心からのお礼を込めて、素敵なプレゼントをご用意してお待ちしております。立命館大学アート・リサーチセンターは、2023年度に設立25周年を迎えます。設⽴以来、学術都市京都にある⽴命館⼤学の芸術・⽂化研究の拠点として、デジタル技術を活⽤した新たな研究を⽬指してきました。このようなデジタル技術を⼿法とした研究は、デジタル・ヒューマニティーズ(⼈⽂学)と呼ばれるようになり、⼈⽂学の最も先進的な研究領域となり注⽬を集めています。そのため、アート・リサーチセンターの役割は、ますます重要度を増してきており、国内のみならず、海外のデジタル・ヒューマニティーズをも牽引する存在になってきています。

また、デジタル・ヒューマニティーズの基盤となるデジタル環境は、デジタル・アーカイブによって構築されています。アート・リサーチセンターは、現在、⽂部科学省から国際共同利⽤・共同研究拠点として認定され、「⽇本⽂化デジタル・アーカイブ国際拠点」として、海外からも多くの研究プロジェクトを受け入れ、活動を強化しています。

アート・リサーチセンターにおいてこの25年間に研究蓄積されてきた日本の伝統文化を中心とするデジタル・アーカイブは、すでにオープン化されている他機関のアーカイブズとも紐付けされつつ、日本文化資源のビックデータの一角を形成しつつあります。さらに、メタバースや生成型AIの急速な浸透に見られるように、人間がデジタル空間をもう一つの活動領域として本格的に切り開いていく端緒にあたる現在、そのような文化資源のビックデータは、専門的な学術研究用のソースとしてだけではなく、より社会に開かれた活用が求められる人類共通のデジタル資源になっていくと考えられます。

デジタル・アーカイブが切り開いたデジタル・ヒューマニティーズの地平は、パブリック・ヒューマニティーズとも言うべき社会的な革新と拡張を迎えつつあります。今年度、25周年という⼀つの区切り際して、デジタル・アーカイブに関わる重要な業績を積み上げられ、アート・リサーチセンターの活動についても様々なアドバイスをいただいてきたゲストをお招きし、センターの到達点と今後の方向性を議論しつつ、さらに国内外の関連機関、研究者との連携を図るため、記念シンポジウムを開催します。

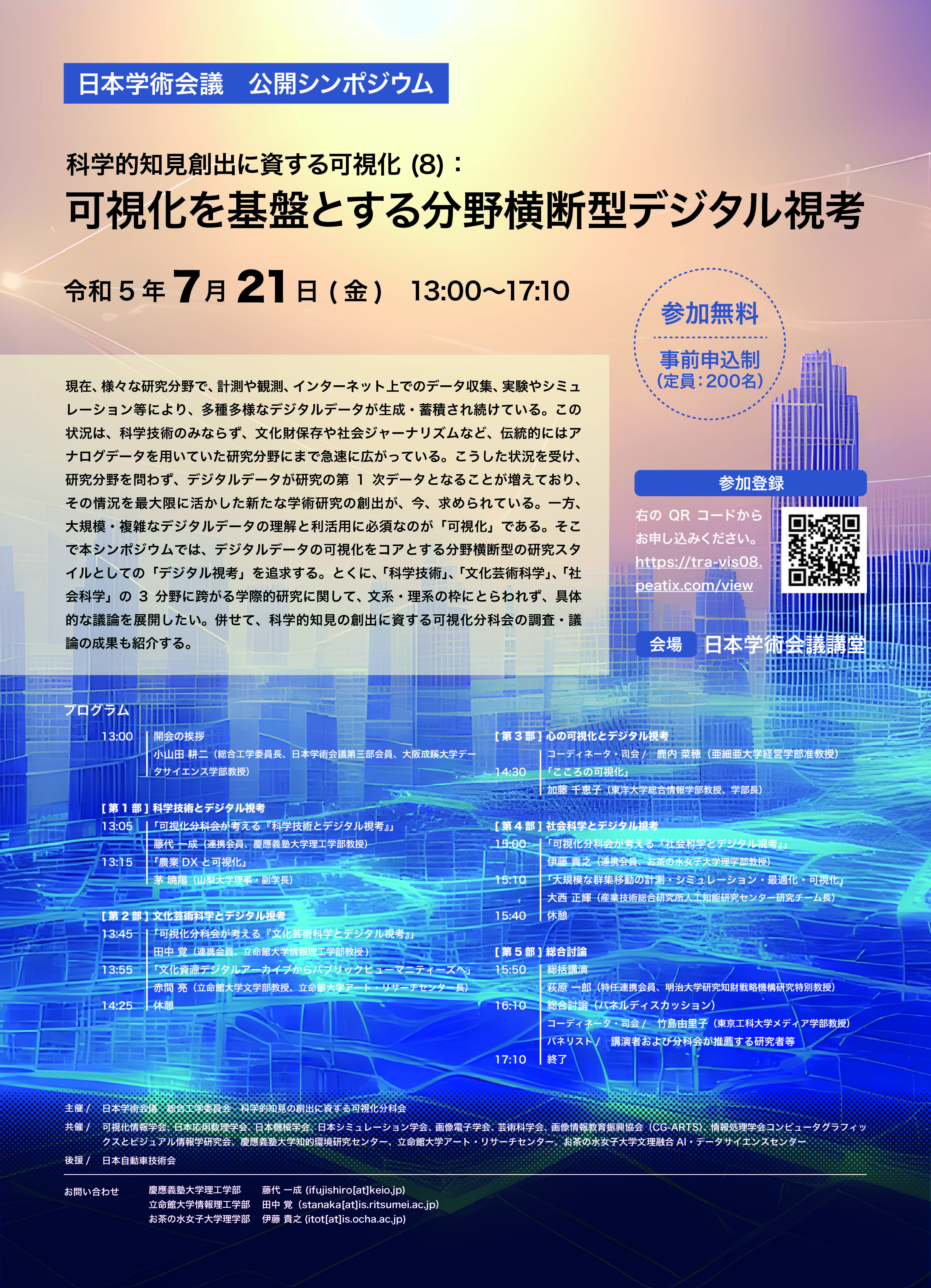

日本学術会議 公開シンポジウム

「科学的知見創出に資する可視化 (8):可視化を基盤とする分野横断型デジタル視考」が開催されます。立命館大学アート・リサーチセンターからは、赤間亮教授(文学部、センター長)と田中覚教授(情報理工学部)が【第2部】文化芸術科学とデジタル視考 に登壇されます。

日時:2023年7月21日(金)13:00~17:10

会場:日本学術会議講堂

対象:参加無料(事前参加申込制:定員200名)※事前申し込みが必要となります。お申込みはこちら>>https://tra-vis08.peatix.com/view

趣旨:

現在、理系/文系を問わず、様々な研究分野で、多種多様なデジタルデータが生成・蓄積され続けている。こうした情況を受けて本シンポジウムシリーズでは、ビッグデータ時代に相応しい、可視化をコアとする分野横断型の研究手法を検討してきた。シリーズ第8回の今回は、これまでの7回の集大成として、科学技術、文化芸術科学、社会科学の3つの分野を中心に、ビッグデータ時代に相応しい「デジタル視考」と、それを可能にする基盤環境について考えます。問い合わせ先:

慶應義塾大学理工学部 藤代 一成 (ifujishiro@keio.jp)

立命館大学情報理工学部 田中 覚(stanaka@is.ritsumei.ac.jp)

お茶の水女子大学理学部 伊藤 貴之 (itot@is.ocha.ac.jp)

主催: 日本学術会議 総合工学委員会 科学的知見の創出に資する可視化分科会 共催: 可視化情報学会、日本応用数理学会、日本機械学会、日本シミュレーション学会、画像電子学会、芸術科学会、画像情報教育振興協会(CG-ARTS)、情報処理学会コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究会、慶應義塾大学知的環境研究センター、立命館大学アート・リサーチセンター、お茶の水女子大学文理融合 AI・データサイエンスセンター 後援: 日本自動車技術会 立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)は、 国際オンラインシンポジウム「西洋における日本美術の受容を辿るー中欧のケーススタディを通して見る」を開催します。

このイベントはライブ同時通訳で行われ、英語・日本語対応となります。日付:2023年1月28日(土)

時間:16:00~18:00(JST)、8:00~10:00(CET)主催 立命館大学アート・リサーチセンター 文部科学省 国際共同利用・共同研究拠点「日本文化資源デジタル・アーカイブ国際共同研究拠点」(ARC-iJAC)

>>参加登録は こちら

<Program>

1. Opening Remarks: Prof. Ryo Akama (Director of the Art Research Center (ARC), Ritsumeikan University) & Emily Li (University Research Administrator, Ritsumeikan University)

2. Keynote Speech: Professor Hans B. Thomsen (Chair for East Asian Art History, University of Zurich)

Title: 'Academia and Museums: The Importance of Collaborative Projects'

3. Individual PresentationsA: Dr. Klaus J. Friese (Lecturer, Ludwig-Maximilians-University Munich)

Title: 'Siebold's Collection in Munich: A New Type of Museum?'

B: Sabine Sophia Bradel (Ph.D. Candidate, University of Zurich)

Title: 'Japanese Woodblock Prints in a Private Collection in Winterthur, Switzerland'続きを読む>>

C: Matilde E. Tettamanti (MA, University of Zurich)

Title: 'A First Examination of the Japanese Art Collection of Monte Verità in Ascona, Switzerland'立命館大学アート・リサーチセンターの矢野桂司教授(文学部)が総合司会を務める公開シンポジウム「地名標準化の現状と課題:地名データベースの構築と地名標準化機関の設置に向けて」が開催されます。

開催日時:2022年12月18日(日)13:00-17:00

開催方法:オンライン

対象 :どなたでもご参加いただけます(要申込)詳細 >>「地名標準化の現状と課題:地名データベースの構築と地名標準化機関の設置に向けて」

申込 >>申込フォーム

ARCが協力するイベントが開催されました。

開催期間:2022年9月27日(火)- 10月2日(日)

主催:京都歴史文化施設クラスター実行委員会、京の三条まちづくり協議会、京都府京都文化博物館

企画・運営協力:NPO京都景観フォーラム、(一社)京都府建築士会まちづくり委員会、立命館大学アート・リサーチセンター、ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センターARCが協力するイベントが開催されます。

開催期間:2022年9月27日(火)- 10月2日(日)

主催:京都歴史文化施設クラスター実行委員会、京の三条まちづくり協議会、京都府京都文化博物館

続きを読む>>

企画・運営協力:NPO京都景観フォーラム、(一社)京都府建築士会まちづくり委員会、立命館大学アート・リサーチセンター、ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター