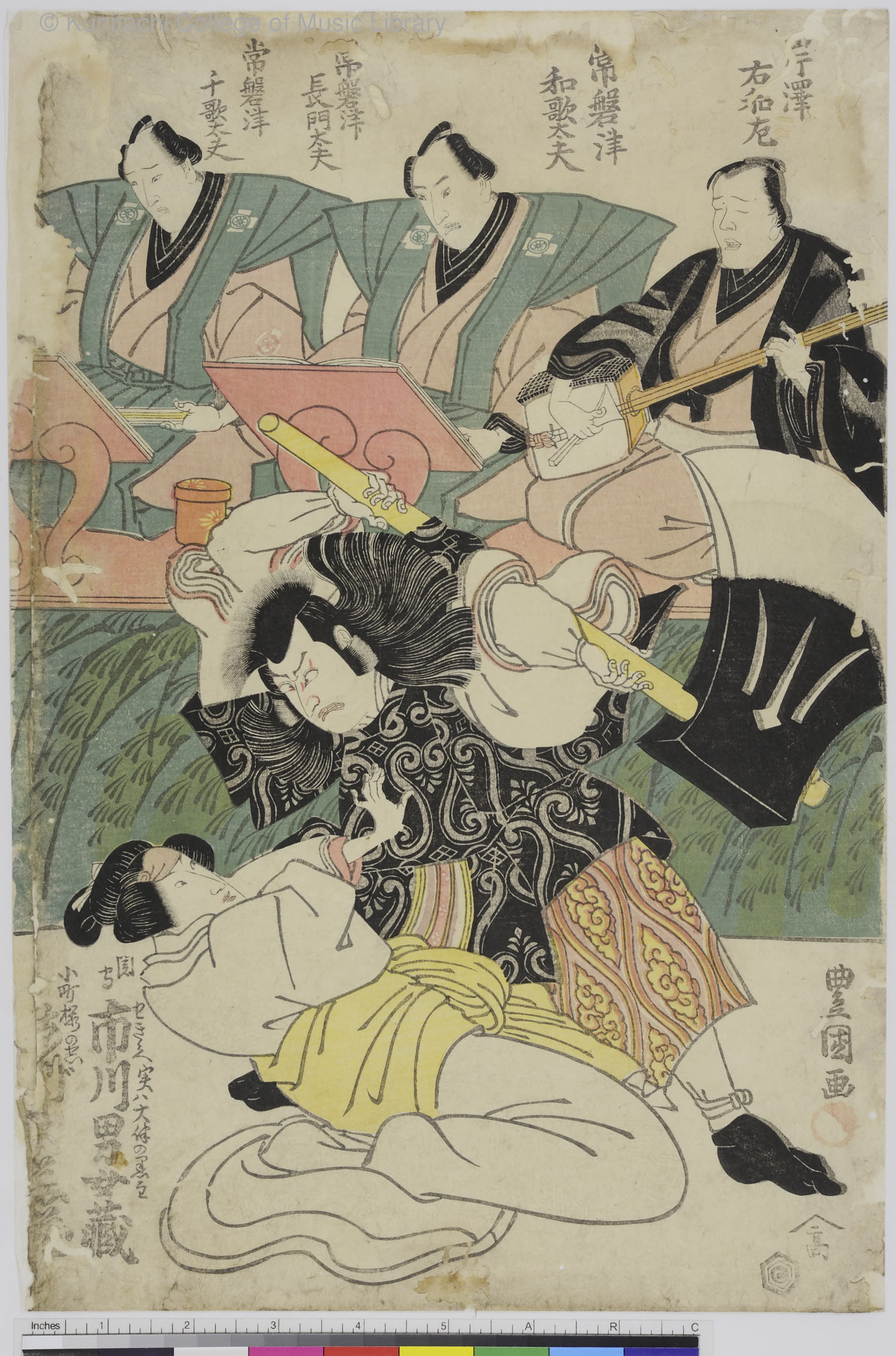

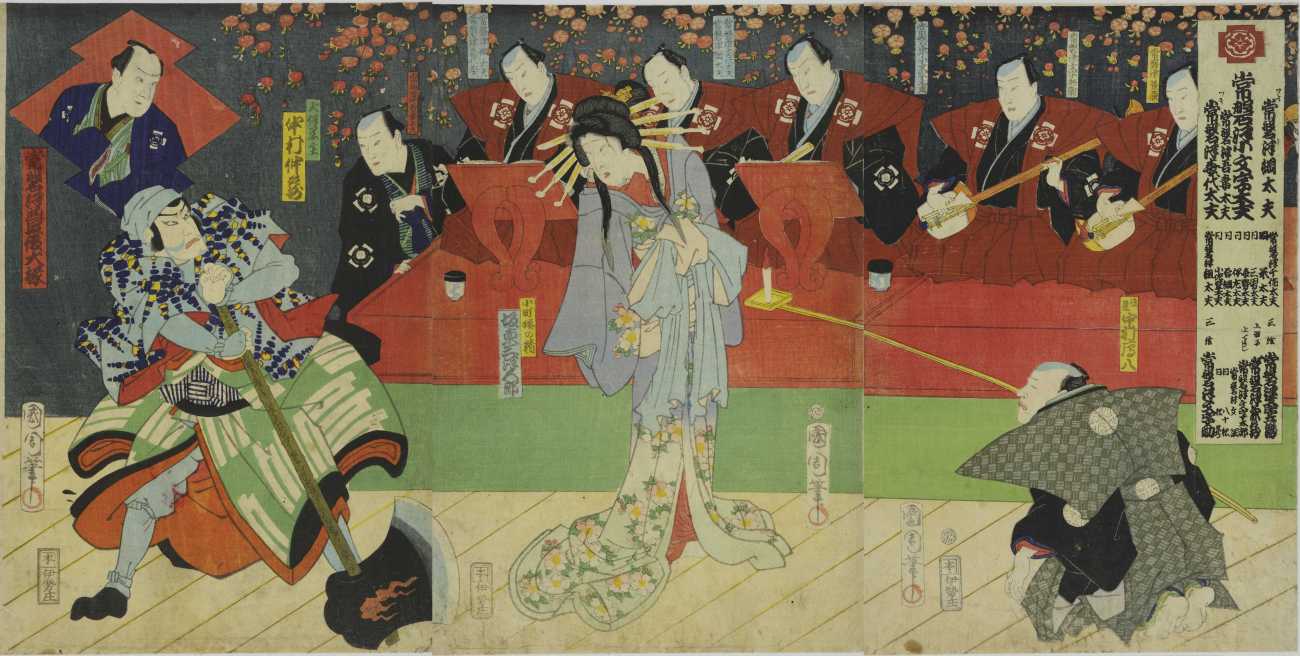

前章と同じ理由で、ある時期までに手に入れたものは、当大学図書館で発行した『竹内道敬寄託文庫目録(その五)錦絵図録の部」(1994)、に紹介してある。カラーで34点。それ以後に入手したものを中心にまとめた。舞台の演奏家について、関連する山台、衣裳、見台、湯呑、屏風、扇子などは絵でしかわからない。しかしたとえば清長には欲しいものがあっても、高価なので手が出なかった。それらはやはり複製で我慢しなければならなかった。美術品としての評価には勝てないのは当然である。それでもたとえば見台の変遷とか、山台の毛氈の色などのほか、演奏家と立方の顔の大きさの違いで、人気と実力が想像できて面白かった。もちろん浄瑠璃連中が2挺3枚という理由も、劇場図と比べることで納得できる。歌舞伎脚本に「本舞台三間の間」と書く理由も理解できたのである。