-

-

清元節は、初世清元延寿太夫(きよもと えんじゅたゆう)が富本節から分かれて、文化年間(1804~1818)に創始した浄瑠璃です。常磐津節、富本節、新内節などとともに「豊後系浄瑠璃」と呼ばれています。清元節は、歌舞伎舞踊の伴奏音楽のほか、「素浄瑠璃」でも「梅の春」「北洲」「青海波」などの名曲を残しています。

富本節の名人、初世富本斎宮太夫(とみもと いつきたゆう)の高弟二世斎宮太夫は、師の没後富本節の家元(富本豊前太夫)と不和になり独立し、豊後路清海太夫(ぶんごじ きよみたゆう)と名乗り、さらに文化11年(1814)に清元延寿太夫と改名しました。

初世清元延寿太夫は生来の美声で、江戸の庶民の好みにあった語り口で人気を得たといわれています。

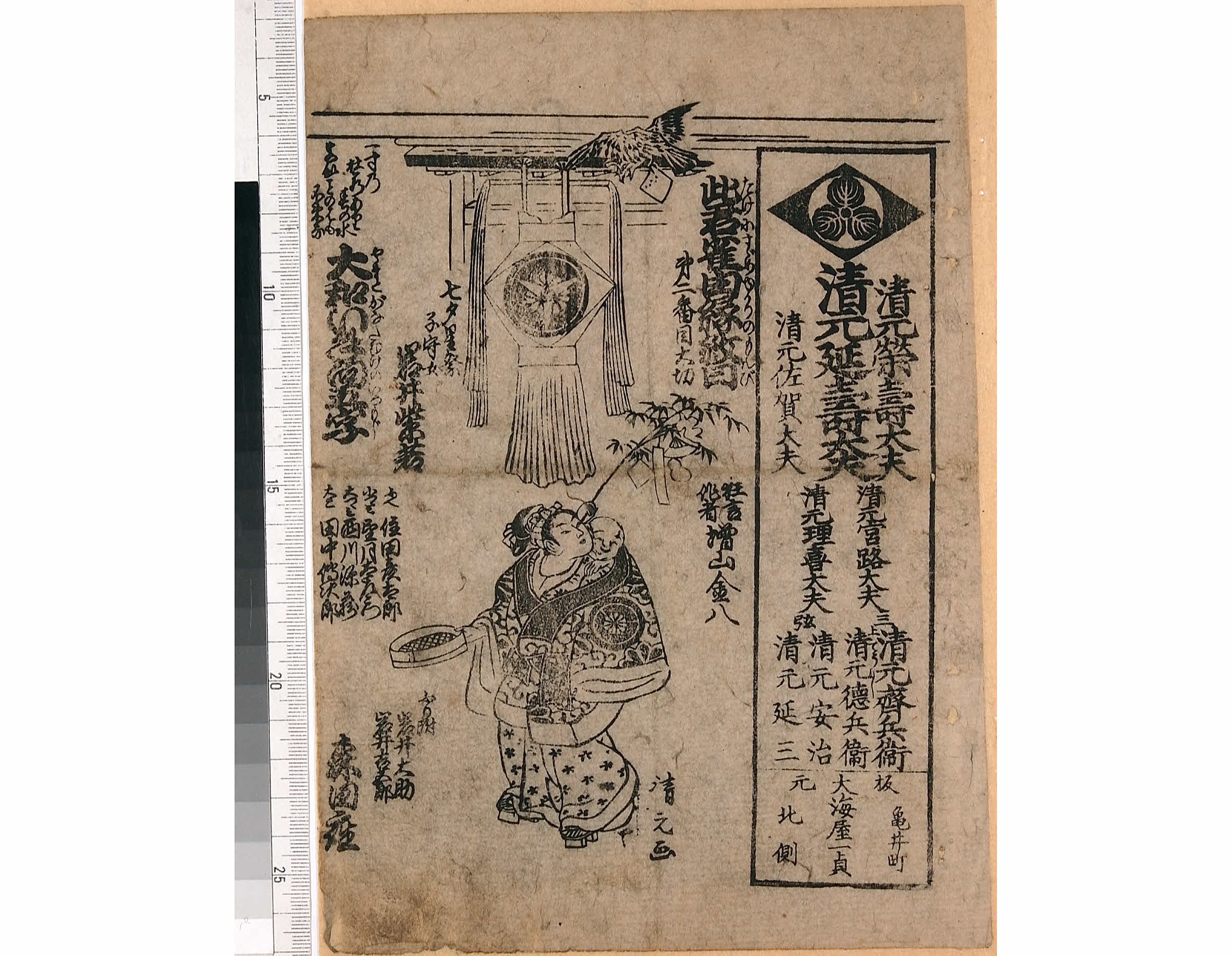

清元節の正本は、常磐津節正本などと同様、歌舞伎で上演された曲については、初演時には役者の姿絵が描かれた絵表紙の「薄物正本」、上演後には稽古用として読みやすい文字で書かれた「稽古本」が出版されました。

清元節の初演時の「薄物正本」は、長唄正本のような半紙本(半紙を二つに折った大きさ)ではなく、少し大きいサイズの「大本」で出版されました。また清元節では、初演時の絵表紙正本を、上演後に再び出版することがあったようです。これは先行する常磐津節、富本節とは異なる点で、「絵表紙正本がすべて初演時のもの」とは言い切れないので、注意が必要です。

清元節正本の版元は、初期は「金子井兵衛」、文政2年(1819)頃から「大海屋一貞」、さらに天保3年(1832)頃から「山本平吉」に引き継がれました。この「山本平吉」の時代に、それ以前の絵表紙正本の再版が行われたようです。そして幕末に「伊勢屋忠兵衛」に移り、明治以降も「加藤忠兵衛」として清元節正本の出版が続けられました。 (吉野雪子)

C4 清元正本