-

-

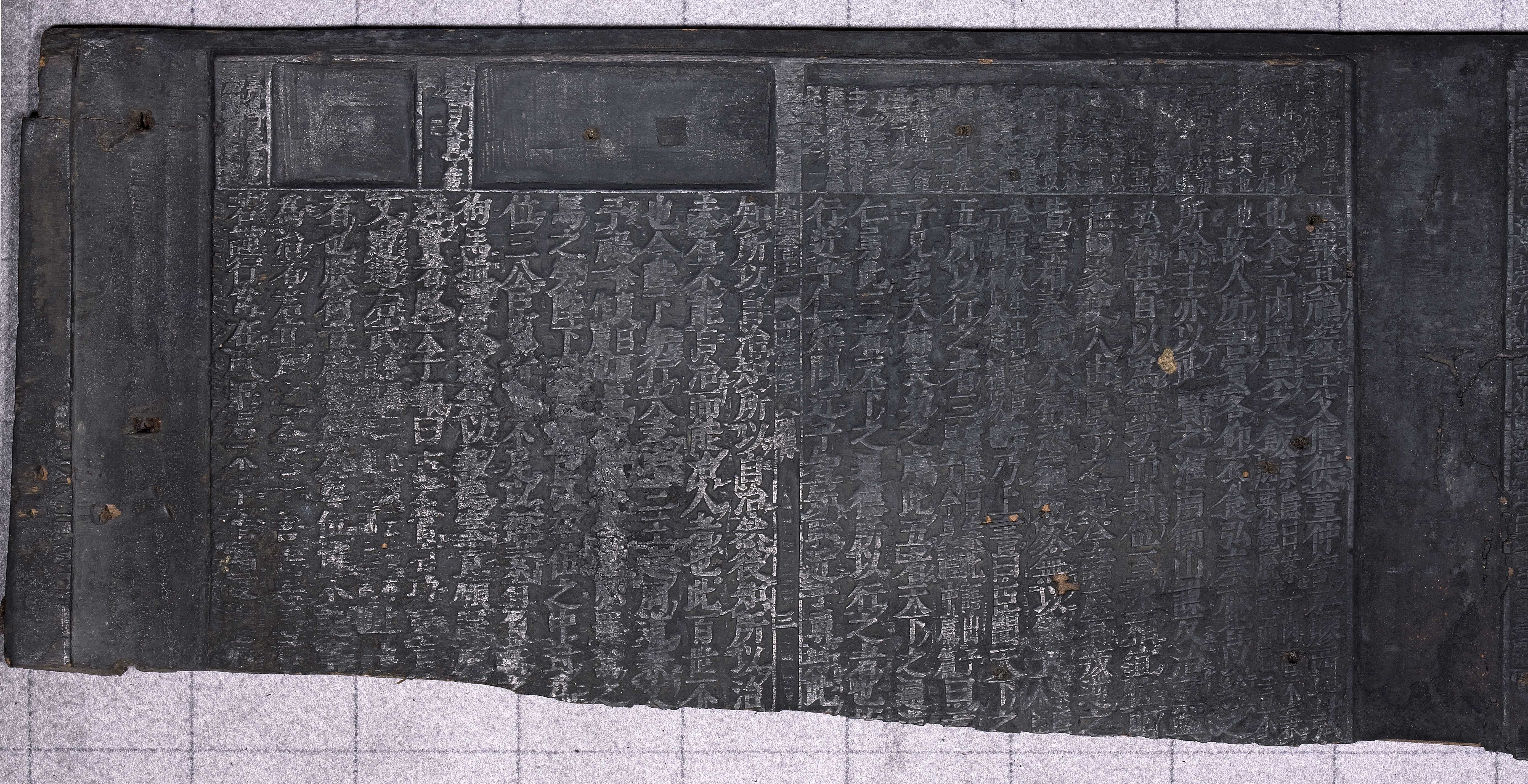

八尾板『史記評林』(第2版)板木(鏡像表示) 寛文12年(1694)

横76.8×縦22.2cm

奈良大学博物館所蔵(T0734)17世紀に勃興した日本の商業出版は、やがて板元間の過当競争の様相を呈しました。浮世草子作者の都の錦は、その状況を元禄10年(1697)刊『元禄太平記』の中で次のように記しています。「つくづく本屋の不勝手なる、その源を考ふるに、多くは唐本を和板にするより始まれり。中頃史記・活法の争ひにて、七屋は衰へ、小紅はすたりぬ」。つまり、複数の板元が「史記」や『円機活法』といった売れ筋の唐本(中国の本)を日本で復刻し、市場を奪い合った結果、消耗した板元が没落していった様子を表しています。「史記」は『史記評林』のことで、当時は紅屋板(積徳堂本、小紅)と八尾友春板の2種が流通しており、それらが激しい競争関係にあって「小紅」が力を落としていったことがうかがえます。こうした出版界の混乱を経て、やがて版権(板株)を管理するシステムが確立していき、17世紀末から18世紀初頭にかけて江戸時代の出版機構が整うこととなります。

展示品は板心(画像の中央部)にわずかに残る「寛文壬子年刊」「八尾友春」の痕跡や板木の形式から見て、八尾板『史記評林』第2版の板木、つまり都の錦が記した当時の『史記評林』の板木と考えられます。『史記評林』は天明7年(1787)の覆刻版の存在が確認されているため、展示品はその頃には印刷の版としての役割を終えていたと考えられますが、何かしらの事情でそのまま保存され、現在まで伝わったものでしょう。刻面の摩耗の度合いを見るに、激しい競争の跡をうかがわせます。参考文献

戸川芳郎「『史記評林』の版刻について」(二松 : 大学院紀要10、1996)

『都の錦集』(1989、国書刊行会、叢書江戸文庫)

八尾板『史記評林』の板木