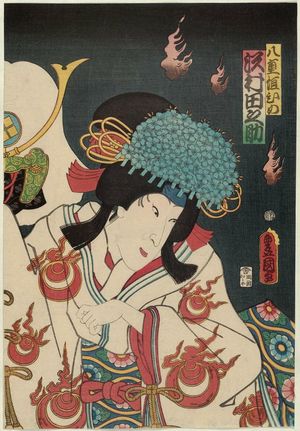

H11狐火と引抜き

-

「俳優狂言の内」「廿四孝 御殿の場」「勝頼 市川権十郎、八重垣姫 市川団十郎」

絵師:国周 版型:大判/錦絵

上演:明治21年(1888)4月東京・市村座

外題:「本朝二十四孝」

資料番号:arcUP4104 所蔵:立命館ARC.【解説】

本作は、「本朝廿四孝」四段目の狐火の場を描いている。前の場は、十種香の場で、上杉の息女八重姫は、十種香を焚き、亡き許嫁勝頼の絵像に回向している。花守関兵衛の娘で新に腰元に入った濡衣もまた、亡き夫蓑作の菩提を弔らっている。一方、当の簑作(実は勝頼)は菊作りとなって入り込み侍に取立てられる。その姿を見て、八重垣姫は濡衣に取り持ちを頼むので、武田家の家宝諏訪法性の兜を盗み出すのを条件に濡衣はこれを承諾し、蓑作こそが実は勝頼なる事を明かす。全てを見抜いた謙信は、蓑作を塩尻へ使者に立て、後から討手を向けるという展開。

狐火の場では、そのことを知った八重垣姫は勝頼の危急を救おうとして諏訪法性の兜に祈ると、狐火が燃え霊狐の力が姫に乗り移る。兜を奪い、石橋の上から池を見こむと自ら狐の姿を見て驚き、衣裳は、赤姫の着付から白地の振袖に引き抜かれ、狐が乗り移った証を見せる。黒衣の後見が差金で兜を引っかけ姫の手から離し、宙に浮かせて飛行する様を示し、姫は柴垣へいったん隠れ、とき色の振袖にかわり、兜を掲げて花道七三にかかり、舞台を見返ってきまり、花道へ入る。

狐火は、差金の先に針金を下げ、それに布玉を巻き、焼酎をひたして火をつけて、八重垣姫の廻りでその火の玉を操る。差金の操作は黒衣を着た役者が行うが、もとは小道具方が担当した。(坂.)

【関連項目】

引抜き

【用語説明】

本朝廿四孝、人形振り、差金狐火は、人形振りの演出と、人形振りを使わない演出とがある。人形振りのとき、姫は出は板付きだが、花道から人形の狐を使って出したり、縫いぐるみを着た子役の白狐を出すことがある。また、人形遣いを素顔で登場させて、裃を引き抜いて、ケレンを強調することもある。人形振りでないときは、姫が下手寄りの枝折戸から、「狐火」の合方で雪洞をもって出、せりふに合わせて動きを作る。

≪ 続きを隠す

【参考文献】

『歌舞伎をつくる』(青土社)

『歌舞伎大道具師』(青土社) -