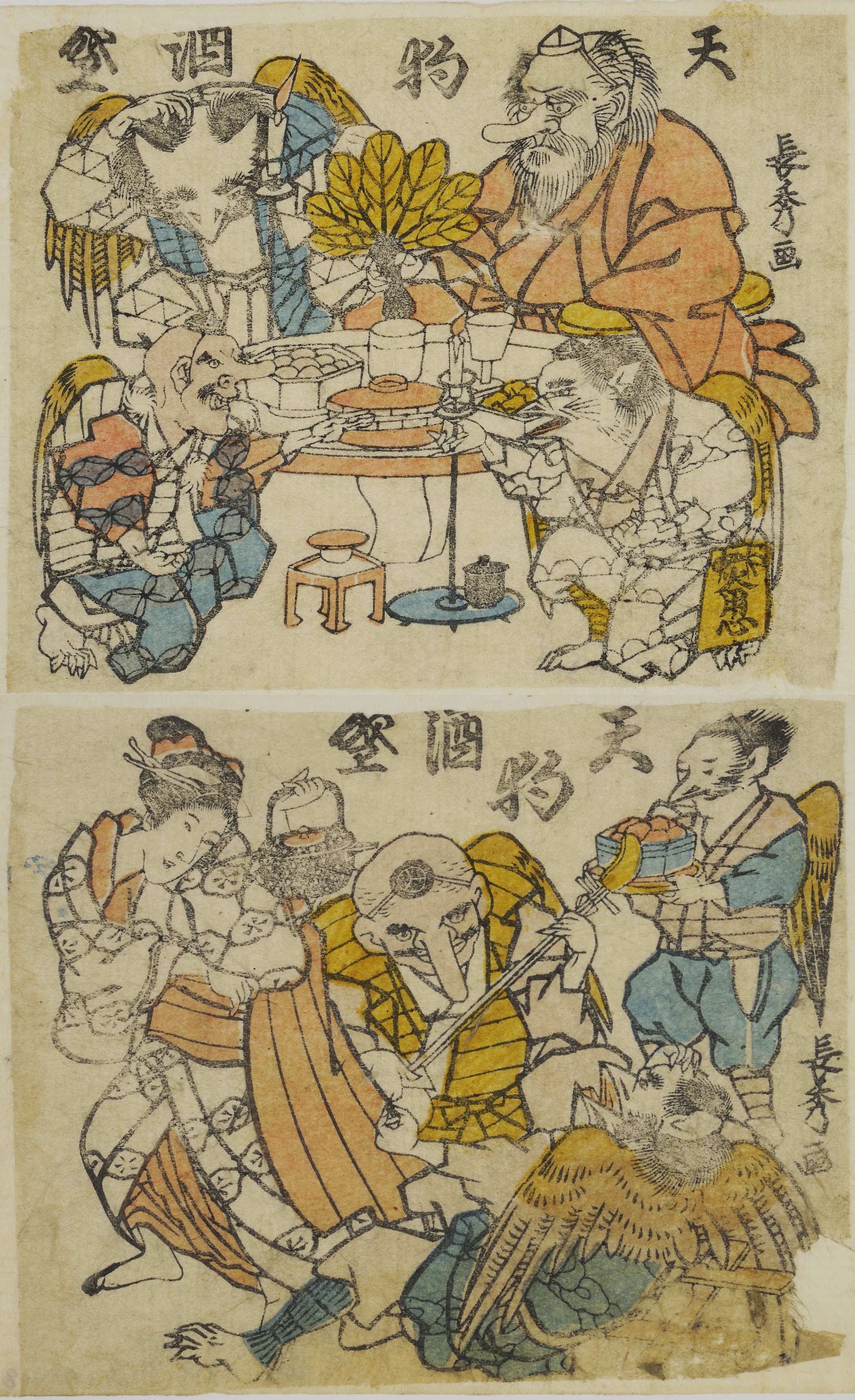

E0-1 天狗の酒盛り.

-

『天狗酒盛』

絵師:有楽斎長秀 判型:小判合羽摺

出版:文政(1818~1829)頃

所蔵:立命館ARC 所蔵番号:arcUP5467~5468.【解説】

鬼や天狗と酒の結び付は強い。昔話でも、瘤取りじいさんは鬼の酒宴の場に居合せる。季語にもなっている天狗宴(さかもり)は、正月二日に京都愛宕念仏寺で行われた行事で、山伏姿の鬼が酒宴のあと天狗による加持祈祷を受けるものである。本展覧会でも「酒」との強い関係を示す酒呑童子(→A2-1)をとりあげている。

そもそもなぜ天狗は酒盛りを開いていると人々に認識されていたのだろう。わが国固有の日本酒は奈良時代に製造方法が確立された。当時は酒は集団の儀礼の中で飲まれることがほとんどであった。神に供えることで豊かな収穫や無病息災を祈り、そのお酒を飲むことで厄を払う。酒の多くは一部特権階級のものであり、庶民が日頃自由に飲めるものではなかった。鎌倉時代に入り、それまで特別な日だけにしか飲めなかった酒が何もない普通の日にも飲まれるようになり、一般にまで普及するようになった。これは僧坊酒や酒屋が出現したことに因る。

酒の歴史の観点からみると、天狗の酒盛りは神と天狗(神人)がつながる目的から天狗が人間に近づく目的に次第に移行してきたと言えるのではないだろうか。(畠).【補足】

幸若舞曲「未来記」には、牛若丸は毎晩僧正が谷に兵法の稽古に通っていたが、ある日山伏に扮した天狗たちが牛若の前に現れて宴に招き入れ、牛若の未来を予言し天狗の兵法を許したという話がある。

また,『太平記』の巻5「関東田楽賞玩の事」には、「灯を取つて、かの遊宴の席を見れば、誠に天狗の集まりたると覚しくて...」という記述が見られる。【参考文献】

≪ 続きを隠す

長谷川端(校注・訳)『新編 日本古典文学全集54 太平記①』(小学館, 1994)

石黒吉次『中世の演劇と文芸』(新典社, 2007)

知切光歳『天狗の研究』(大陸書房, 1975)

秋山裕一『日本酒』(岩波書店, 1994)

青木英夫『酒飲みの文化史』(源流社, 2007)

公益社団法人アルコール健康医学協会「お酒と文化」http://www.arukenkyo.or.jp/culture/index.html(閲覧:2016/12/4)

サッポロビール株式会社「日本の文化とお酒の関係」http://www.sapporobeer.jp/tekisei/bunka/nihonjin.html(閲覧:2016/12/4) -