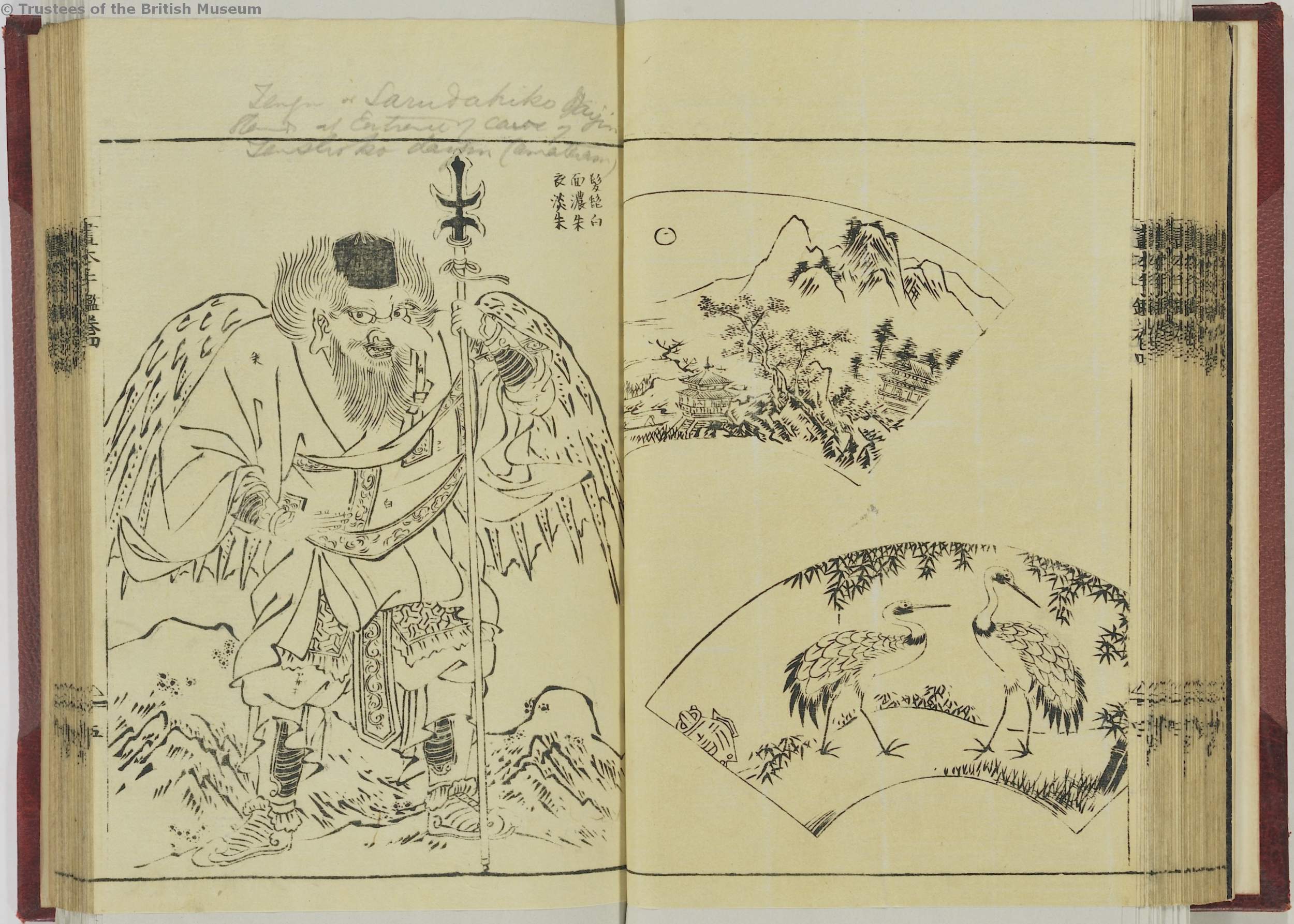

E0 天狗.

-

天狗とは鼻が高く、団扇のようなものを持ち、修験者のような姿をしていて、人間をどこかに連れ去ったり妖術を用いたりと容姿は人間のようでありながら、人間は有していない能力を扱う人間離れした存在であるというようなイメージを持っている人が多いのではないだろうか。今日では、鼻高天狗がポピュラーになっている。また、人間離れした能力を有しているという点も否めない。実際、人を誘拐したり妖術を扱う存在であるとして様々な文献に登場している。

しかし、文献上登場する天狗は、鳥のような顔立ちをした烏天狗の方が早い。9世紀初頭に成立した『大鏡』には、三条天皇が長く患っていた眼病の原因は天狗の仕業だと記されている。天狗が天皇の首に乗って羽で目を隠し、天皇を眼病にしていたというのである。鼻高天狗が登場する室町時代ごろまで、烏天狗が一般的な天狗のイメージとして定着していた。

鼻高天狗については、狩野元信の残した天狗像を巡って、伝説が二つ伝わっている。天狗の像を初めて描いたのは狩野元信で、僧正坊の図であるという。これには左に役行者、右に牛若丸が描かれているという。画本手鑑に伝えるところによると、元信が家に或人が来て、天狗を描いてくれと頼んだ。しかし、いまだ世にそれを描いたものはいない。元信も如何しようと思ったが、その夜、夢中に老翁が現れ、天狗の形を見せた。やがて元信は、それを六尺余りの紙に写し、依頼人のもとへ送った。依頼人は、喜んでそれを鞍馬寺に奉納しようとしたが、たちまち空が曇り、風が吹きその霊像は、飛去ってしまった。元信はこのことを聞き、我ながら奇しきことと感じ、もう一度左右に役行者、牛若両像を写し添えて渡したという。また、もう一つは、徳川将軍の夢に鞍馬僧正という名のが現れ、自分の像を狩野元信に描かせるように頼んだ。元信も徳川将軍と同じ夢を見ていた。翌朝、元信が僧正坊の姿を思い出せず悩んでいると蜘蛛が糸を引きながら紙の上を歩いていた。その蜘蛛の糸を辿ると僧正坊の姿を描いたというものである。(「筠庭雑録」)

天狗にまつわる伝説や説話は現在数多く残されている。天狗は人間からかけ離れた得体の知れない異界の者でありながらも、人間味溢れる一面が垣間見える時もある。京都と外界の境界にあたる鞍馬山に住むとされる鞍馬天狗、恨みによって天狗に転生した崇徳院の話など、異境と人間側の間を往き来する天狗の実態を紹介したい。また、江戸時代になると異境からの使者としての姿から、人間の側に取り込まれて描かれるようになり、身近で親しみのある存在として受け入れられていった。浄瑠璃や歌舞伎、草双紙や浮世絵など大衆的なメディアの成立がそれを後押ししたのだった。(畠近a).

参考文献

*大和岩雄『天狗と天皇』(白水社, 1997)

≪ 続きを隠す

*知切光歳『天狗の研究』(大陸書房, 1975)

*杉原たく哉『天狗はどこから来たか』(大修館書店, 2007)

*小松和彦『妖怪文化入門』(せりか書房, 2006)

*勝俣隆「天狗の古典文学における図像上の変化に関する一考察」(長崎大学教育学部紀要(8), pp.1-16, 2005)

*『日本随筆大成 第二期』7巻(吉川弘文館) -