A2-2 お兼と歌舞伎.

-

「姿八景」 「晒女の落鴈」「心猿の秋月」

絵師:歌川豊国〈3〉 判型:大判錦絵

上演:安政2年(1855)5月 河原崎座(江戸)

演目名:「真似三升姿八景 」

所蔵:国立国会図書館 作品番号: 寄別2-4-1-1.06-003.【解説】

本作は、『真似三升姿八景』の8景を2景ずつ描いた揃物のうち、6景目「心猿の秋月」と7景目「晒女の落雁」を描いた役者絵である。近江のお兼が桶を持って山王の使者とされる猿と向き合って描かれている。「真似三升姿八景」は、文化10年(1813)6月に江戸森田座で7代目市川団十郎が初演した「閨茲姿八景」をもととし、安政2年(1855) にその息子の河原崎権十郎(9代目団十郎)が踊ったものである。

「晒女の落雁」は、『古今著聞集』巻10「相撲強力」に登場する近江国マキノ町海津の遊女、近江のお兼が暴れ馬を高足駄で踏みとどめた説話を基に制作された義太夫「加賀国篠原合戦」の2段目を歌舞伎舞踊曲化したものと指摘されている。『古今著聞集』ではお金、『閨茲姿八景』ではお兼と表記され別称に「近江のお兼」「団十郎娘」「布晒女」がある。

この説話の他にも『古今著聞集』には、夫の不貞を攻め弱腰を挟み仮死状態にさせた、弓矢を一度に5本を張る、大の男5,6人相手でも大力で勝る説話がある。しかし、浮世絵では馬を止める説話を題材にしたものが多く、他の3つの説話が題材となることが見受けられないことから『閨茲姿八景』の影響が強く見られる。

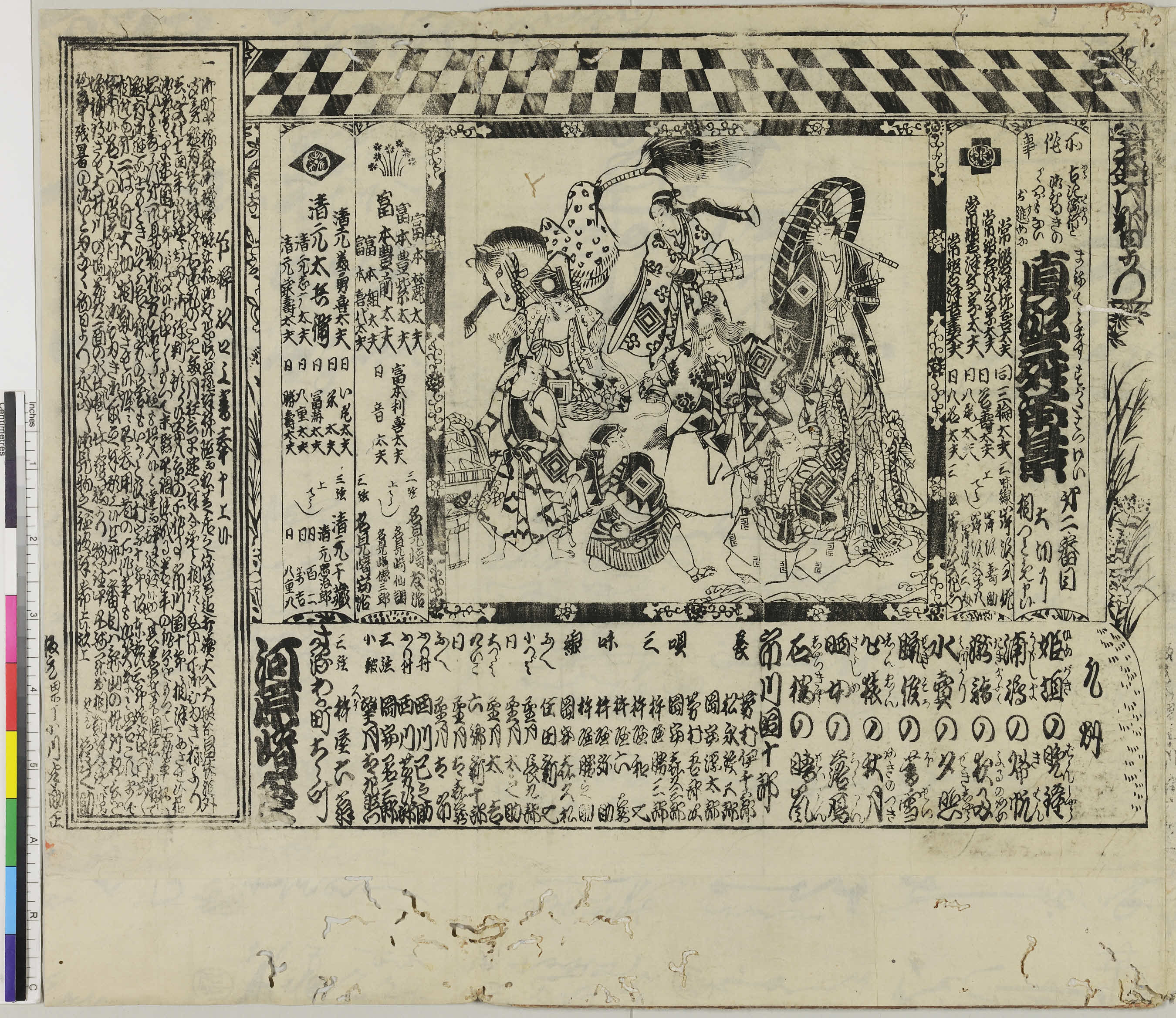

参考図は、『閨茲姿八景』を弘化3年(1846)に8代目団十郎が再演した際の辻番付である。中央には、『真似三升姿八景』の「姫垣の晩鐘」「浦島の帰帆」「滝詣の夜雨」「水売の夕照」「臘候の暮雪」「心猿の秋月」「晒女の落雁」「石橋の晴嵐」のそれぞれが描かれ、周りには名題、役名、役者、上演場所などの詳細が書かれている。本来は、参考図の絵の左上のように暴れ馬を高足駄で踏みとどめている場面の近江のお兼が描かれることが多い。(勝.)

【参考図】「所作事 」「真似三升姿八景」

*「真似三升姿八景」(立命館ARC,arcBK01-0093_59)【参考̪歌詞】晒女の落雁(近江のおかね)

作者桜田治助

〽留めて見よなら菜種に胡蝶、梅に鶯松の雪、さては姉女が袖袂しよんがいな、色気白歯の団十郎娘、強い/\と名に振れし、お兼が噂高足駄〽まだ男には近江路や、晒し盥の誰が嬲らうと、恋ぢゃいや/\相撲でならば、相手選ばず渡合い、ありゃりゃ/\/\よいやさ、〽四つに抱れて手事とやらで、二人しっぽり汗掻いて、なげの情の取組が〽面白かろでは〽ないかいな〽力試しの曲持ちは〽石でもごんせ〽俵でも御座れ/\に差切って〽五十五貫は何のその、中の字極めし若い衆も、女子にゃ出さぬ力瘤〽ほんにほうやれ逢ふ夜はをかし、折を三上の文さへ人目、関の清水に心が濡れて〽今宵堅田と老蘇の森と、返事信楽待たせて置いて、まだ事ぢゃと心で笑い、嘘をつくまのあた憎らしい〽更けて今頃三井寺は、何処の田上と寝くさって、夢醒が井の鳥籠の山〽此方は矢橋の一筋に、ほんに粟津のかこちごと思い大津は初秋に〽鏡の宿の盆踊り〽天の川星の契も岩橋の、明くる侘びしき葛城の、神ならぬ身は末かけて、よいやな/\〽誓紙の上も鵲の、橋裏に立つ笛竹も、一節切とは聞くつらさ、八声の鶏に堰かれては、よいやな/\〽薫物姫の移り香を〽寝衣ながらの〽起別れ〽よいやな〽アゝよいやな〽筆の一夜を縁結び〽野路の玉川萩越えて、色ある水に晒しのや〽晒して振を見せ参らしょう/\〽立つ波が/\瀬々の網代に障へられて、流るゝ水を塞止めよ/\さつさ車の輪が切れて何思は何方にも〽晒す細布手にくる/\と〽晒す細布手にくる/\といざや帰らん賎が庵へ。

*日本名著全集刊行会編『日本名著全集 江戸文芸之部 歌謡音曲集』(日本名著全集刊行会,pp851-852)【参考文献】

≪ 続きを隠す

長崎由利子「長唄「近江のお兼(晒女)」憶説-典拠とその周辺をめぐって-」(『文学研究科論集』第3巻,pp14-27) -