A2-1 『古今著聞集』の強力譚.

-

『古今著聞集』

作者:橘南袁 判型:大本全15冊第10巻(8冊目)

出版:明和7年(1770)

所蔵:立命館大学 作品番号:06112554331

※電子展示作品は大英博物館本(元禄15年版).【解説】

『古今著聞集』は、建長6年(1254)10月17日成立の橘成季が収集した説話集である。全20巻、726話の短章を「神祇」「公事」「武勇」「魚虫禽獣」などの30編に分類した百科全書的なもので原則時代順に並んでいる。

本作は、元禄15年(1702)年に挿絵を加えて、全20巻本として京都で上梓されたあと、明和7年(1770)に大坂で求板されたものである。

この内、第10巻(立命館本では第8冊目)の中の「相撲強力」編に大力の女性である大井子と近江のお金がみられる。

なお、昭和22年(1947)には菊池寛の『大力物語』でも両者が基となった小説もみられる。このように、鎌倉時代、江戸時代、現代と時代を隔てて、くり返し受け継がれているのである。

『古今著聞集』で別人物である両者だが、大井子は小説、民話や浮世絵などを中心に、近江のお金は小説、歌舞伎など多様なかたちで伝えられ、両者が同一人物または美化した人物と考えられるようになったものもある。(勝.)

*【表示画像】大英博物館(https://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/image/PB/BM/Books/BM-JH044/BM-JH044-10/BM-JH044-10_030.jpg,2017-12-2閲覧)菊池寛『大利き物語』(http://www.aozora.gr.jp/cards/000083/files/50447_35888.html,2017-12-2閲覧)

≪ 続きを隠す

一

昔、朝廷 では毎年七月に相撲 の節会 が催 された。日本全国から、代表的な力士を召 された。昔の角力 は、打つ蹴 る投げるといったように、ほとんど格闘 に近い乱暴なものであった。武内宿彌 と当麻 のくえはやとの勝負に近いものだ。

だから、国々から選ばれる力士も、その国で無双 の強者 だったのである。

ある時、越前 の佐伯氏長 が、その国の選手として相撲の節会に召されることになった。途中近江 の国高島郡石橋を通っていると、川の水を汲 んだ桶 を頭にいただいて帰ってくる女がいた。

田舎 に珍 しい色白の美人である。氏長は、心がうごいて馬から降りると、その女が桶をささえている左の手をとった。すると、女はニッコリ笑って、それを嫌 がりもしないので、いよいよ情を覚えてその手をしっかとにぎると、女は左の手をはずして、右の手で桶をささえると、左の手で氏長の手をわきにはさんだ。氏長はいよいよ悦 に入って、いっしょに歩いたが、しばらくして手を一度ぬこうとしたが、放さない。

越前一の強力といわれる氏長が力をこめて抜 こうとしても抜けないのである。氏長は、おめおめとこの女について行く外はなかった。家に着くと、女は水桶をおろしてきて氏長の手をはずして、笑いながら、「どうしてこんな事をなさるのです。あなたは一体どこの方ですか」という、近く寄って見ると、いよいよ美しい。

「いや、自分は越前の者であるが、今度相撲の節会で召されて参るものである」というと、女はうなずいて「それは危いことである。王城の地はひろいからどんな大力の人がいるかもしれない。あなたも、至極の甲斐性 なしと云うわけではないが、そんな大事の場所へ行ける器量ではない。こうしてお目にかかるのも、御縁 だからもし時間がゆるせば、私の家に三七日逗留 したらどうか。その間に、あなたをきたえて上げましょう」と、いうた。

三七日とは、三七二十一日である。その位の日数は、余裕 はあったので、氏長はこの家に逗留することにした。

二

ところがこの女の鍛錬法 というのが甚 だおかしい。その晩から、強飯 をたくさん作って喰 べさした。女みずからにぎりめしにして喰べさしたが、かたくて初はどうしても噛 み割ることが出来なかった。初の七日は、どうしても喰いわることが出来なかった。中の七日は、ようよう喰いわることが出来たが、最後の七日には見事に喰い割ることが出来た。すると、女はさあ都へいらっしゃい、こうなればあなたも相当なことは出来るだろうといって、都へ立たした。この二人が情交をむすんだか、どうかはくわしく書かれていない。この女は、高島の大井子という大力女である。田などもたくさん持って、自分で作っていた。

ある年、水争いがあって村人達が大井子の田に水をよこさないようにした。すると大井子は夜にまぎれて表のひろさ六、七尺もある大石を、水口によこさまに置いて、水を自分の田に流れ込 むようにした。翌日になると、村人が驚 いたが、その石を動かすには百人ばかりの人足が必要である。その上、そんな多人数を入れたのでは、田が滅茶滅茶 に踏 み荒 されてしまう。それで、村人が相談して大井子の所へ行って謝った。

今後は思召 に叶 うべきほど水をお使い下さい。その代りに、どうかあの石だけは、とりのけて頂きますといった。すると、大井子は夜の間にその石を引きのけてしまった。その後、水論はなくなってしまったが、この石は大井子の水口石 といって、後代まで残っていた。この事件で、大井子の大力が初めて知れたのである。

ところが、近江の国にはもう一人大井子などよりもっと有名な大力の女がいた。それは近江のお兼 である。この女のことは江戸時代に芝居 の所作事 などにも出ているし、絵草子にも描 かれている。

この女は、琵琶湖 に沿うたかいづの浦 の遊女である。彼女は、ひさしくある法師の妻となっていた。妻とはいっても、遊女で妻もおかしいから、今でいえば妾 である。

三

ところが、この法師が浮気者 であったとみえ、近頃 は同じ遊女仲間の一人に、心をうつして、しげしげ通っているという噂 が、お兼の耳に伝わって来た。お兼は、安からず、思っていた。ある晩、ひさしぶりに法師がやって来た。いっしょに物語りしている間、お兼は何もいわなかった。いよいよ床 に入ってから、お兼はその弱腰 を両足でぐっとはさんだ。法師は、初めたわむれだと思って「はなせはなせ」といったが、お兼はいよいよ力をいれたので、法師は真赤になってこらえていたが、やがて蒼白 になってしまった。すると、お兼は「おのれ、法師め、人を馬鹿 にして、相手もあろうに同じ遊女仲間の女に手出しをする。少し思い知らしてやるのだ」といって、一しめしめたところ、法師は泡 を吹 いて気絶した。それで、やっと足をはずしたが、法師はくたくたとなったので、水を吹っかけなどして、やっと蘇生 させた。

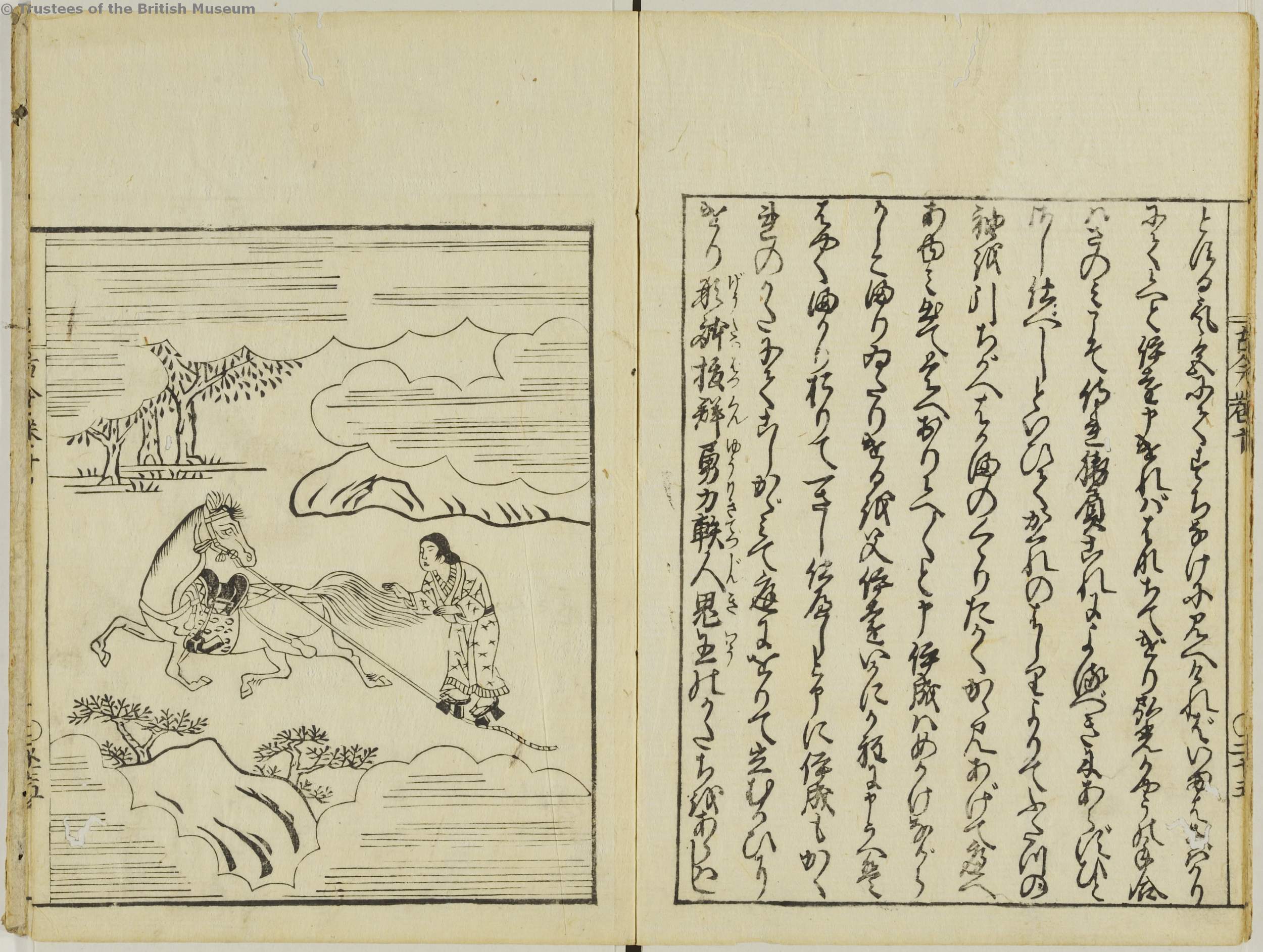

その頃、東国から大番(京都守衛の役)のために上京する武士達が、日高い頃に、かいづに泊 った。そして、乗って来た馬どもの脚 を、湖水で冷していた。すると、その中のかんの強い馬が一頭物に驚いたと見え、口取の男をふり切って、走り出した。

たくさんの男が、跡 を追いかけたがどうにも手におえない。中には、引きづなに取りすがる者もいたが皆 引き放されてしまう。ちょうど、そこへお兼が通りかかった。彼女は高いあしだをはいていたが、傍 をかけ通ろうとする馬の引きづなのはずれを、あしだでむずとふまえた。すると馬が勢 をそがれてそのまま止まった。人々はそれを見てあれよあれよと目をおどろかした。

さすがにあしだは砂地に、足首のところまで、埋 まっていた。これ以来、お兼の大力が世間に知られたのである。常に、五、六人位の男が集まっても、私を自由に出来ませんよ、といった。五つの指ごとに、弓を一張ずつはらせたことがある。弓は、二人張三人張などいうから、指一本でもたいした力である。

【参照文献】

『国史大辞典』 JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2017-12-04)

金井紫雲『東洋画題綜覧』(芸艸堂,1943)エッセーグループ編

近江エッセーグループ編『近江文化叢書③近江の女』(白川書院新社,1979) -