A2-3 浮世絵に描かれたお兼

-

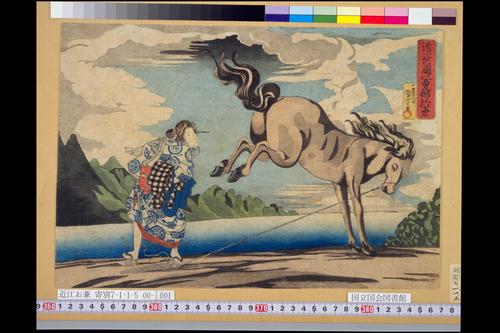

「賢勇婦女鏡」 「近江金女」

絵師:歌川国芳 判型:大判錦絵

出版:天保14年(1843)~弘化4年(1847)

所蔵:立命館ARC 作品番号:arcUP4406.

【解説】

「賢勇婦女鏡」は、国芳の大錦版美人画の揃物で、「中将姫」「小野小町」「大井子」「常盤御前」「巴御前」「班女御前」「松島局」「近江金女」「祇園梶」「千代女」の10点が確認されている。

弁慶縞のキモノをまとい、肩から手ぬぐい、周りには撫子の花が飾られている。背景には、物に驚き暴れ狂う馬を高下駄で差縄を歯が大地に止めたこと、また、その大力を初めて使ったと書かれている。このはなしは、その他に「近江之金女」「忠孝名誉奇人伝 兼女」「おしゑ羽子板 近江のおかね」などの浮世絵、小説、講談、歌舞伎などと多様なかたちで伝えられる。

参考図は、天保初期に国芳が描いたお兼である。口に糠袋(現在の石鹸入れ)を銜え、手に弁慶縞のキモノを抱え、肩から手ぬぐいをかけ、見得を切るような浴衣姿で馬の手綱を踏みとどめる、日本の浮世絵美人画の系譜が引かれている女性の姿である。一方、馬はフランス語版の『イソップ物語』の「LE CHEVAL ET LE LION.(馬とライオン)」の挿絵と類似しており、背景の山脈はオランダの旅行家・ニューホフの『東西海陸紀行』の「De Haven St. VINCENT(サンフィンセントの港)」の挿絵とほぼ一致していることが指摘されている。このように、日本従来の表現と銅版画風の明暗、西洋の遠近感を取り入れた浮世絵となっているのである。これは、「西洋画は、真の画なり。余は常にこれを倣わんと欲すれども得ず、嘆息の至りなり。」と語り、西洋画を数百枚所持していた国芳の西洋画への憧れが反映した浮世絵と考えられる。(勝)

【参考図】「近江の国の勇婦於兼」 *国芳「近江の国の勇婦於兼」(国立国会図書館,NDL-259-00-001)

*国芳「近江の国の勇婦於兼」(国立国会図書館,NDL-259-00-001)【翻刻】

近江金女

同国海津の里の賤女

なるが或時駅路の馬の

物に驚きささゆる者を蹴

とふして駆けいだししに行合足

駄ながらに手綱を踏にその歯は

大路にふみこみつつ馬は直に

止りぬ身に斯までに怪力ある

を此時はじめて覚へしとなん

略伝需に応じて

柳下亭種員筆記【参考文献】

≪ 続きを隠す

玉田玉秀斎講演『勇婦近江のお兼』(名倉昭文館,1969)

西尾光一・小林保治校注『新潮日本古典集成(第59回)古今著聞集』(新潮社,1983)

勝盛典子「大浪から国芳へ―美術に見る蘭書受容のかたち―」(『神戸市立博物館研究紀要』第16号,pp17-44,2000)

勝原良太「国芳の洋風版画と蘭書『東西海陸紀行 』の図像」(https://nichibun.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=595&file_id=18&file_no=1,2007,2017-11-27閲覧)

飯島虚心,玉林晴朗校訂『浮世絵師歌川列伝』(中央公論社,1993,p204) -